ベビーナンブ(南部式小型自動拳銃)〜ジャンクが多いフランクリンミントで過去いちのコンディションのモデルに出会った…

テッポ好きには2種類あって、テッポをバカスカ撃って映画の主人公と同じポーズをとって楽しむタイプとテッポを発火したりは決してしないで磨いてはバラしてまた組み立ててニヤニヤするタイプの2タイプ。

このうち前者のバカスカ派は90年代の第二次エアソフトガンブームみたいな時期にほとんどモデルガンからエアソフトガンに移行してしまった。

火を噴くテッポも楽しいけど後の手入れがめんどくさいし、弾が飛ばないから撃ち合いごっこもできないから…

それに対して頑なにモデルガン派を固守した一派は、ますます高級・精密なテッポに特化していき必然的に火薬も使えない非発火式のダミーカートモデル、金属モデルガンへと分派して元は同じ「テッポ好き」だったはずなのに全く別の生き物のようになってしまった。

当然お互い会話しても言語が通じない。

「このテッポは弾は何メートル飛びますか?」

「カートリッジは20〜30センチほど飛ぶよ」

「センチ?メートルじゃなくて?命中精度は?」

「命中ってどこに?自分の顔に当たったら危ないじゃない…」(やや脚色が入っています…スミマセン)

ましてや発火しない金色の金属モデルガンなんて

「何が楽しくてそんなものいじってるの?」

な感じで

「メカが実銃に忠実に作られているんだよ…弾は飛ばないけど…」

とでも返せば

「じゃあいいですぅー」

と会話の後が続かない…

この進化の系統図を見るとエアソフトガン派が広範に繁殖して、非発火式金属モデルガン愛好家は河原の岩の下にひっそりと暮らしているシデムシような生態系になっている。

そこに1990年代に「フランクリンミント」商法により開拓された新しい形態のテッポ好きが現れた。

「ワイアット・アープが使用したのとそっくりの銃」を通販で販売する。

それも大資本を投下して日刊中央紙の新聞一面にデカデカと広告を載せる…メジャー週刊誌も1ページまたは見開き買い切りで広告を載せる。

いわゆるテッポマニアが愛読する専門誌には目もくれずに朝日・読売・産経などの新聞、週刊新潮・文春・朝日などのメジャーメディアに

「あなたもワイアット・アープ(或いはカスター将軍或いはパットン将軍…)と同じ銃が持てる…」

という大見出しで従来のテッポマニアとは全然違う客層にセンセーショナルにアピールした。

実際フランクリンミントは大ヒットしたようで30年以上経った現在、オークションサイトにこれらの中古が大量に出てきている。

そして新聞・雑誌の広告を見て通販購入したユーザは従来のテッポマニアとは全然違う客層なので、銃が壊れてもどこで修理したらいいのか全然わからないし、銃の手入れの仕方も知らないので大抵はボロボロのコンディションで市場に出てくる。

(実際「こんなゴミみたいなテッポの残骸は3丁まとめて千円ぐらいが適正価格だろ」と思うような出品も多い…)

ナンブ式拳銃のルーツのベビーナンブもフランクリンミントで「恩賜南部式小型自動拳銃」として販売されていたが、これの非常にコンディションの良いものを手に入れた。

そもそもフランクリンミントの銃の選定はコルトネイビーとかS&W No.3とかなかなかマニア心をくすぐる機種が多かった。

当時もできれば自分も欲しい…とは思っていたがなんせ高かった。

旧来のテッポマニアも一部こういうものに手を出している人もいたがかなり稀だったのは、フランクリンミントの商品は当時のモデルガンのほぼ倍の価格で販売されていたから…

マルシンの南部式小型拳銃は当時2万5千円ほどで売られていたから、フランクリンミントは5〜6万円ぐらいしていたと思う。

今になってフランクリンミントのほぼ新品コンディションが、当時のモデルガン並みの値段で(中古ではあるけど)手に入るのはいい時代になった。

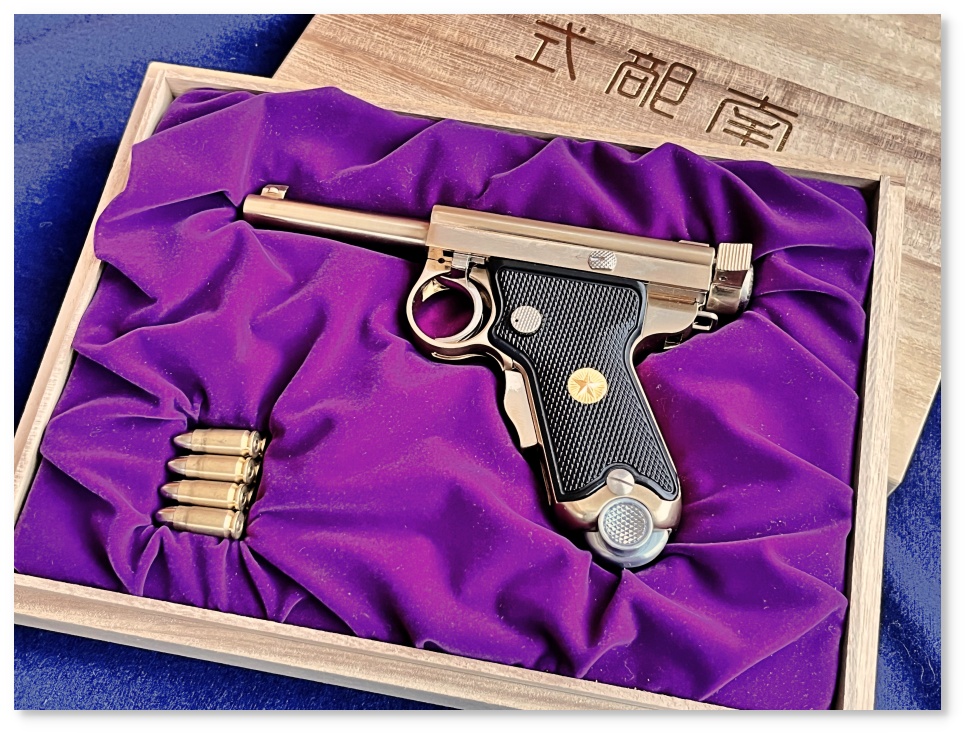

ほぼミントコンディション(新品というスラングらしい)のベビーナンブ

こんな桐箱に入っている

中には禁色の深紫のラシャが敷き詰められておりそこに

ベビーナンブと7ミリ南部弾のダミーカートが収まっている

左側グリップには陸軍徽章の五芒星のメダリオン付き

フレーム右側には南部式という刻印とシリアルナンバー

グリップは黒の樹脂製

遠目にはドイツのルガーにも似たフォルムだが非常に小型

クラス的にはPPKぐらいの将校用の小型拳銃として設計されている

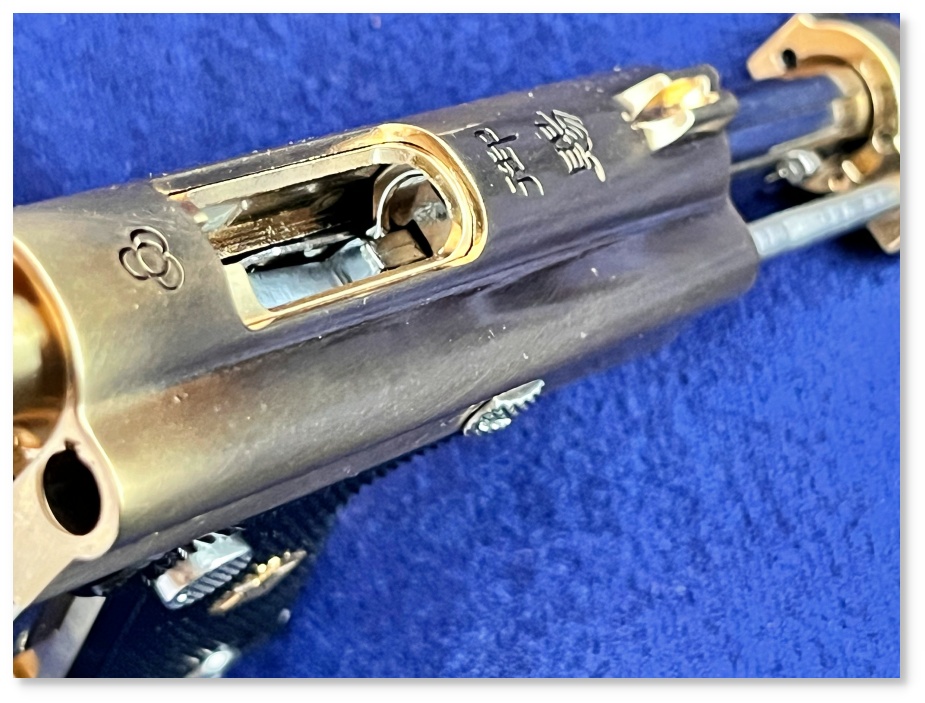

フレーム上には天皇下賜を意味する「御賜」の刻印

上野公園は正しくは上野恩賜公園というがあれと同じ

天皇からご褒美として賜わったものという意味の刻印

花のようなマークは東京砲兵工廠の刻印

このフレームの中でレシーバーと銃身がショートリコイルして後退する

見た目はルガーっぽいデザインだがどちらかというとモーゼルに近いメカニズム

リコイルスプリングハウジングが左にオフセットして設置されている

銃身、安全鉄、セーフティなどの磨き上げられた仕上げはとてもキレイ

銃身はライフリングが再現されているが銃身内は金属で完全閉鎖されている

レシーバー表面の仕上げはヘアラインが表現されている

安全鉄内側もパーティングラインもなく完全に平面にポリッシュされている

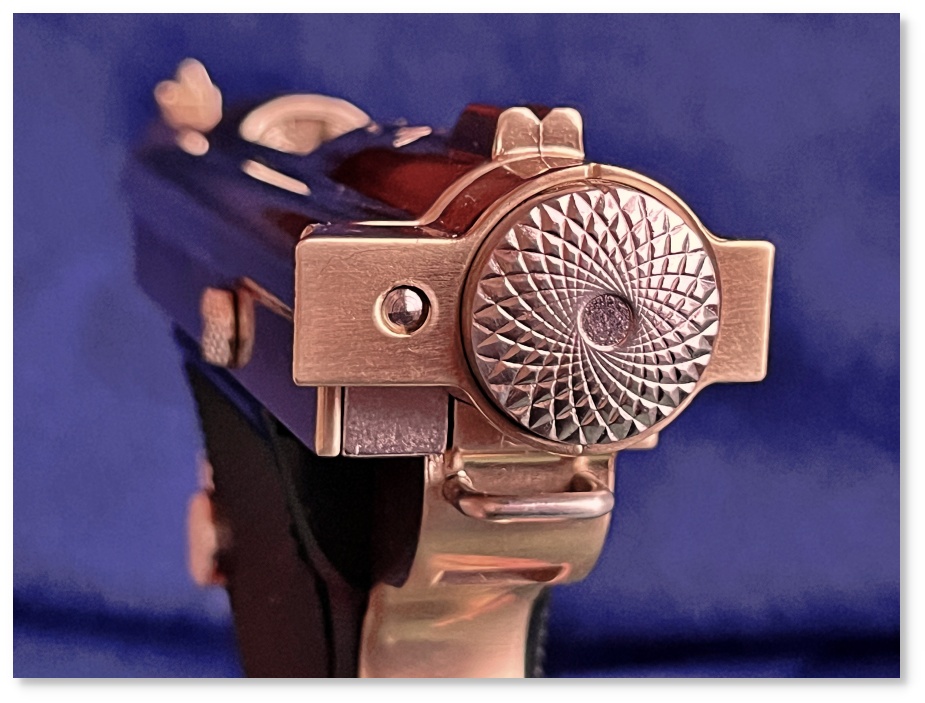

グリップ後端のカーブの光沢

リボルバー好きではあるがこういうところが

キレイだとオートもなかなかよい

ブリーチの様子

最終弾を発射するとボルトはホールドオープンするが

独立したボルトストップはないのでマガジンを抜くとボルトは戻る

小型拳銃はバカスカ撃ちまくる銃ではないのでここは簡略化されている

(上)バレルが前進してロックがかかっている状態

(下)ボルトが後退するとバレルエクステンションも後退してロックが外れる

7ミリ南部弾という弱装弾を使うがショートリコイルロッキングメカになっているのが面白い

フランクリンミントベビーナンブはこのメカもちゃんと再現している

セーフティはグリップ前にあるグリップセーフティのみで

これを押し込むとトリガーのロックが外れる

トリガーバーとの連結は左側にオフセットしている

トリガーガードを下に抜き出して分解する構造は十四年式と共通

ボルトの後端のシアーロックは「菊の御紋」とかよく言われる

実際には菊の御紋ではないのだが放射状のチェッカリングが菊といわれればそう見えないこともない

このシアーロックを90度反時計に回すとロックが外れてシアスプリングが後ろに抜ける

ブロックの下側にリコイルスプリングガイドスクリューも見えるので

フレーム内の分解はここから始める感じなんだろうと予想がつく

スクリューが多いのは疑問だがなかなか直観的な構造だと思う

安全基準をクリアしたモデルガンであるSMG刻印はここにある

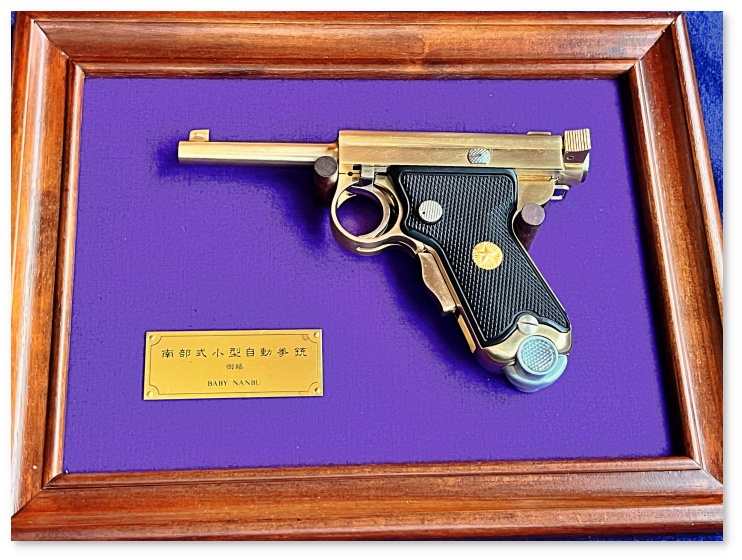

このセットにはディスプレー用の飾り額もついていた

こんなキレイなコンディションのフランクリンミントは初めてだ

桐箱に入れてディスプレイする方がもっともらしいかもしれない

セットにはベビーナンブの仕様書と来歴に説明

フランクリンミントの認定書もついていた

認定書といっても「ちゃんとした模型です」という認定書で特に権威もない

33年前の日付が入っている

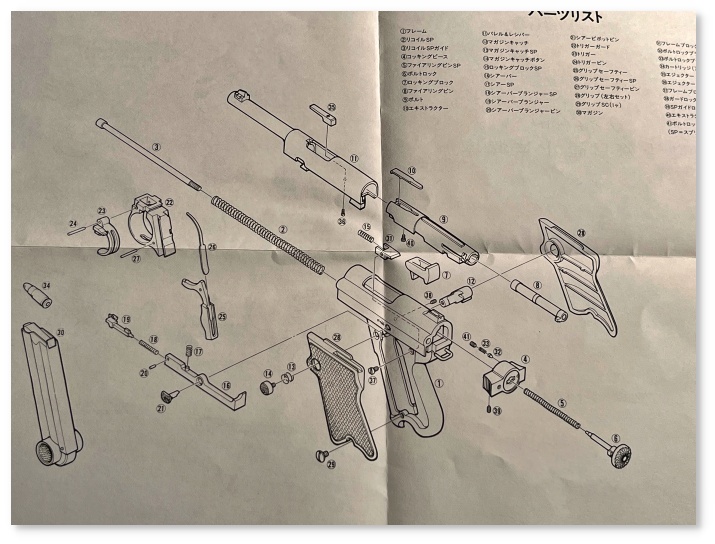

フランクリンミントはマルシンのOEMなのでパーツリストもマルシンと同じものがついてくる

実銃と比べてリコイルスプリングガイドやエキストラクター、トリガーガードが

ねじ止めになっているとかボルトロックの台座が分割部品になっているとか

いろいろあるんだけど大まかな部品の構成は実銃にかなり忠実

分解手順は展開図を見ていてほぼ想像ができるのでそのうちやってみる

南部麒次郎が設計したパパナンブこと南部式自動拳銃をメカそのままに小型化した小型拳銃

欧米のコレクターからは「ベビーナンブ」と呼ばれて工作の精緻さから

大戦前のルガーと並んで絶大な人気があるとか

これをさらに制式拳銃にした十四年式拳銃(南部十四年式という呼び方は間違いなんだそうだ)

これらの関係性が面白いがメカ的にはほぼ共通とのことらしい

手のひらサイズの小さい拳銃なんだが面白いアイテム

2025年5月18日

|

|