2011 年 1 月 22 日anchor ロケフリ代行サービスを「自動公衆送信装置」として違法と判断した最高裁はこの後のつじつまをどう合わせるつもりなんだろうか?

最近の面白いニュースはこれだと思う。 一審、二審の判決を破棄して最高裁が「まねきTV」のロケフリサービスは著作権の侵害に当たり違法と判断した。 1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか 「まねきTV」最高裁判決の内容 - ITmedia News 一審、二審の判断を覆し一転違法と判断するにはいくら最高裁といえども恣意的にそういう判断ができるわけでなく、下級審の判断を尊重した上で違う判断をするならその間違っている部分を指摘した上で判断の根拠を示さなければいけない。 今回の最高裁の根拠は アメリカでは、逆に業者がテレビ局を相手に「著作権不侵害の確認訴訟」を起こしたそうだ。 面白い。

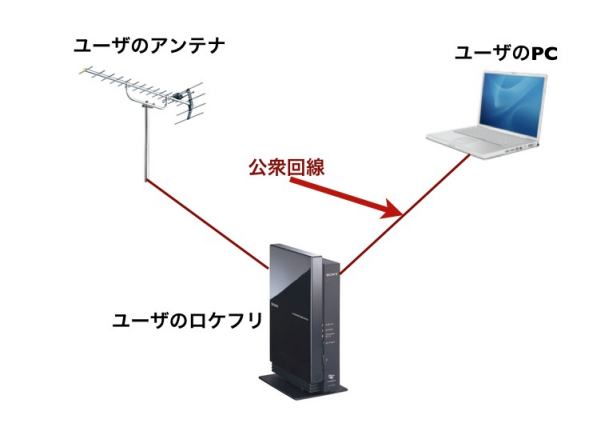

ロケフリとかスリングメディアとかはインターネット、つまり公衆回線を通じて映像を流すが 自分の自宅に設置し自宅で受信したテレビ番組、つまりコンテンツを 自分だけで鑑賞するので違法にはならない・・・最高裁判決もこういう前提になる つまり公衆回線にコンテンツを流す行為そのものは違法ではない・・・まずここを押さえて次へ

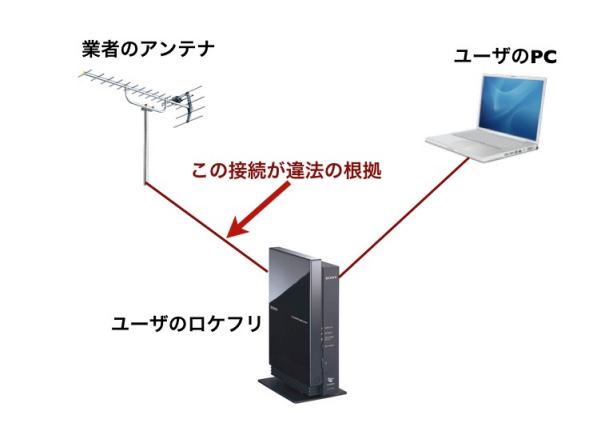

このアンテナの設置とロケフリの管理、公衆回線への接続を業者がサービスでやったとしたら たとえロケフリがユーザの買い取り品だとしてもそこにコンテンツを流し込む行為が違法である・・・ これが最高裁の違法判断の根拠だということになる つまりアンテナとロケフリの接続、ロケフリと公衆回線の接続、ロケフリの管理が主体を決定し 主体がユーザではないなら「自動公衆送信」に当たり違法ということになる

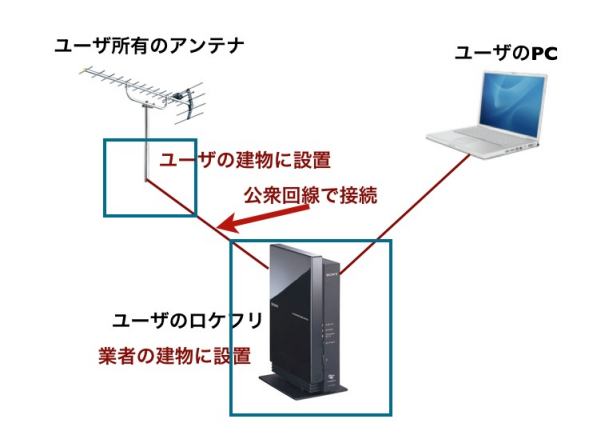

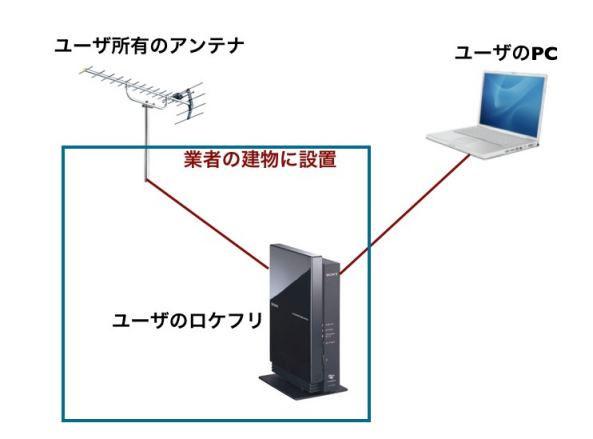

ならばもしこういうことができたらこれは違法だろうか? ユーザの家に設置されたユーザ所有のアンテナのケーブルを伸ばして 業者の建物に設置されたロケフリに公衆回線で接続されて送信される・・・ 「違法にコンテンツを流し込み続けている」という部分はクリアできそうだ しかし技術的にこれは不可能かもしれない

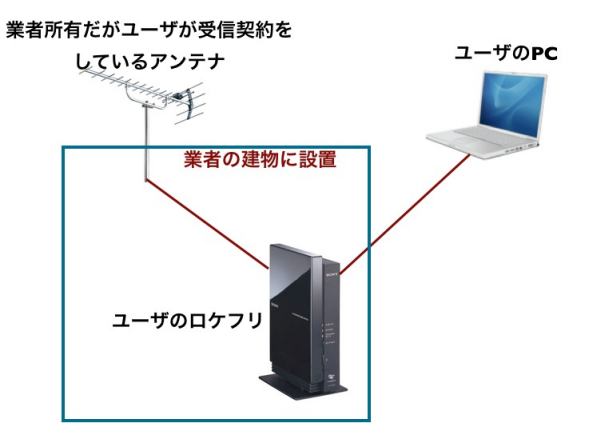

ならばこれはどうだろう? ユーザ所有のユーザが受信契約をし受信料・ペイチャンネルフィーを 支払っているアンテナを業者管理の建物に設置しロケフリにつないで送信 「違法にコンテンツを流し込んでいる」という法的根拠はこれで揺らがないだろうか 電波は誰の頭上にも均しく降り注いでいるので実質は誰が結線しても同じことだ

ならばアンテナは業者所有でもユーザが受信契約をし 受信料を支払っているアンテナなら同じことだ ロケフリの所有者が誰かは違法・合法の判断の根拠に ならないならアンテナの所有者も業者でも良いことになる

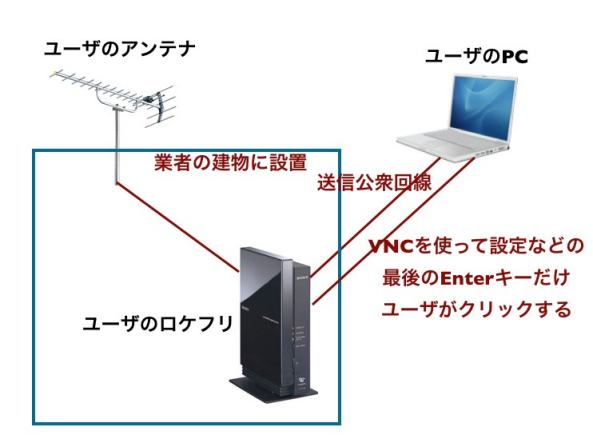

さらにロケフリを業者が管理しているから「送信の主体は業者になり自動公衆送信にあたる」なら ロケフリの設定画面をVNCなどでユーザにコントロールを渡し、最終段階まで設定をやって 最後の「Enterキー」だけユーザにクリックさせたら管理した主体はユーザになるのか? その前のステップまでなら認められるのか・・・一切認められないというのなら ユーザのロケフリを誰か他人が触った時点で違法になるのか? 家族ならOKなのか? などここも踏み込むと面倒な判断がいくらでも派生する

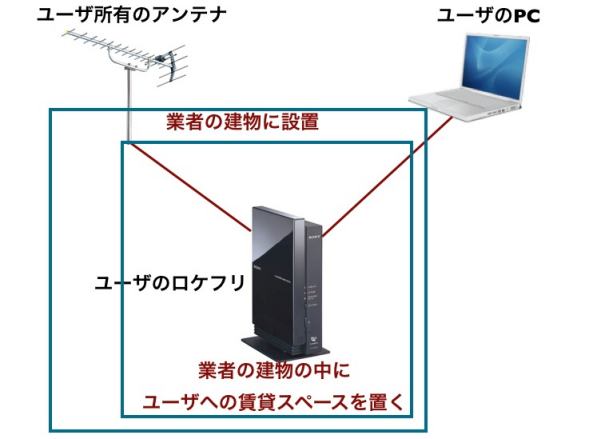

物理的に業者の建物でロケフリやアンテナを 設置しているのが「管理」に当たり違法だというのなら 業者の建物内にユーザに貸した賃貸スペースを設定し、そこにロケフリを置いて 賃貸スペースのアンテナと繋いだら「違法な管理」に当たらないのか・・・ もしこれも違法だというのならユーザ名義の所有物件に置かれたら違法なのか この思考実験は別に屁理屈をこねるためにやったのではない。 クラウドサービスの考え方はネットの向こうにリソースを預けてしまう。 要は電波なんて誰の頭の上にも均しく降ってくるわけで、それを業者がつないだら違法で家族がつないだら合法って変じゃないだろうか・・・ということが言いたかっただけだ。 こういうバカらしい判断に踏み込まないように注意していた一審、二審判決はクレバーな内容だったというべきだし、変にモラリストなところを見せようとした最高裁判決は、これからその辺の話をどうつじつまを合わせようとしているのか見物だと思う。 きっとこういう次の段階の判断を迫られるアイデアは出てくると思うから。 それにしても日本のコンテンツホルダーはなんでフェアユースという方向性を考えないのかなと思ってしまうのだが。 2011 年 1 月 21 日anchor ウイルスの歴史まとめ

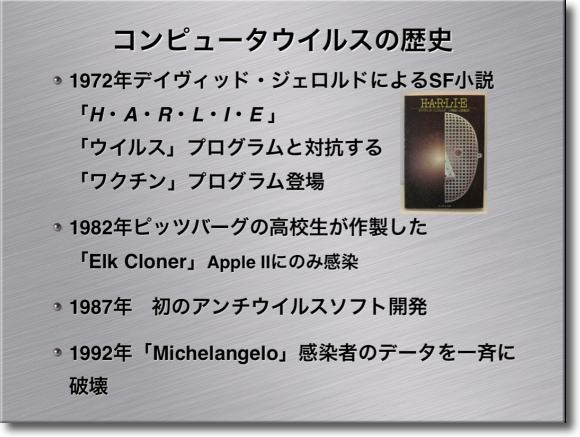

毎年、年が明けて今くらいの季節になってくるとインフルエンザと花粉症予報が話題になる。 それで鳥インフルエンザとかそういう話題といっしょにいつもセットでコンピュータウイルスの話もこの季節に盛り上がるような気がする。 こちらのソフォスのMacのウイルスのまとめが時系列になかなかよくまとまっていて、参考になる。 そもそもコンピュータウイルスって一体何なんだ、その正体はなんじゃ?という話はこちらに書いた。 以下の図面は、コンピュータウイルスの歴史とウイルス感染数のトレンド、感染経路について素人にもわかるようにプレゼンするためにKeyNoteを使って私なりにまとめたデモ。 参考にしていただければと思う。

コンピュータウイルスの歴史は結構古い 地上にMacもWindowsも存在しないUNIXも3年目という時代に 「ウイルス」と「ワクチン」を予言したSF作家がいた 専門家の反応は「荒唐無稽」だったがわずか10年後には 米国の高校生がAppleIIに感染するウイルスを作成した ワクチンソフトの実現はその5年後

そこから後は今日に至るまでコンピュータとウイルスの転落の歴史が続く 感染経路はより広範になり感染手段はより巧妙になっていく そして動機は最初は悪戯や自己顕示欲だったがより悪意が強くなり 営利目的と思われるウイルスも見られるようになっていく

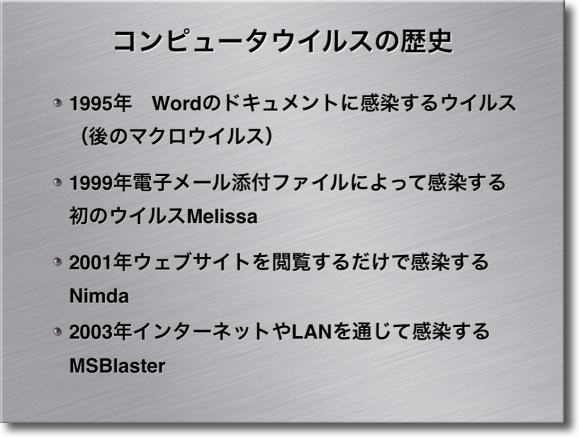

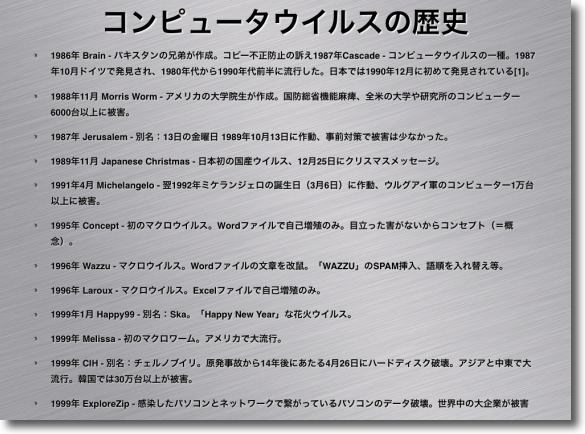

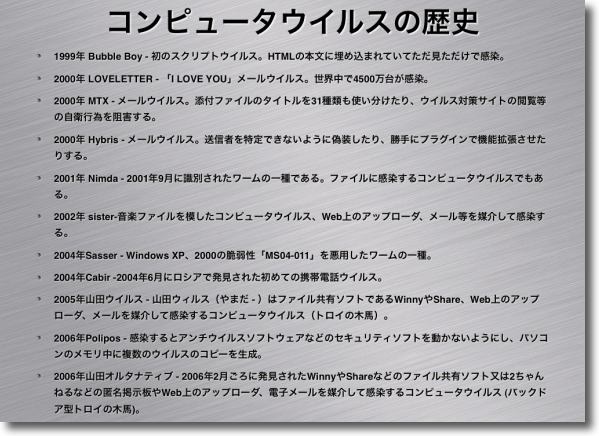

さらに詳細に歴史をまとめた年表1

さらに詳細に歴史をまとめた年表2 これでも代表的な流行したものだけを抜き出しているのだが 1995年以降ほぼ毎年大きな流行が見られる

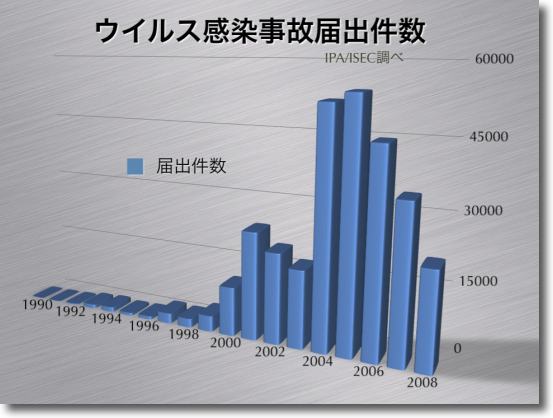

その数のトレンドはこんな感じ これは届出された感染例だけだから氷山の一角なのだが 等比級数的に感染が増えていることがわかる しかも3〜4年周期で一旦感染が減少して そのあと激増するというトレンドを繰り返している このあと2009年は予想通り空前の新種ウイルス感染を記録し 2010年はおそらくやや沈静化している筈だ

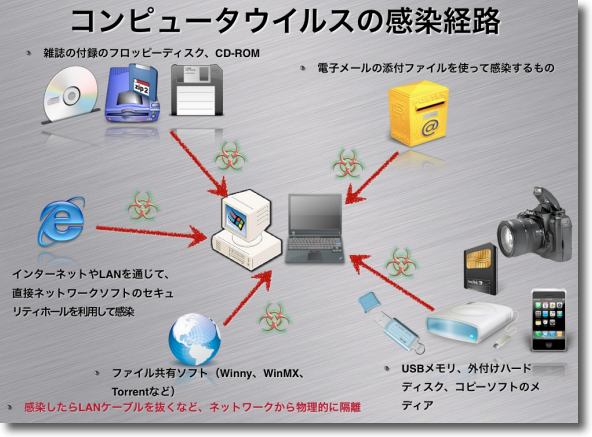

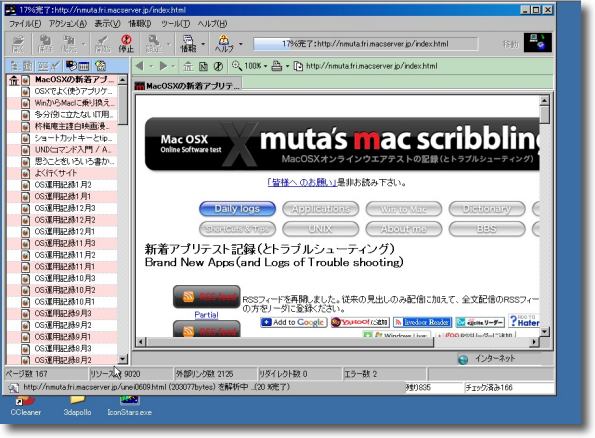

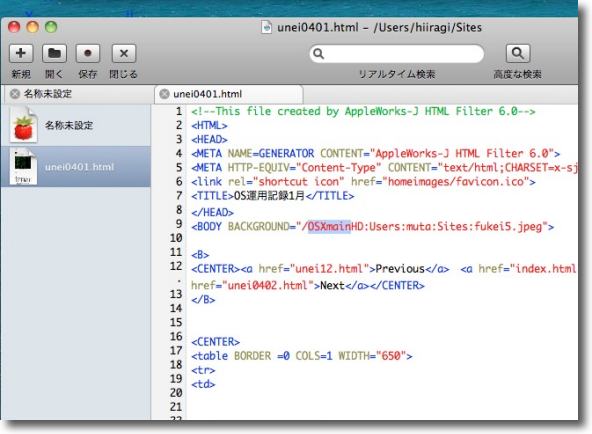

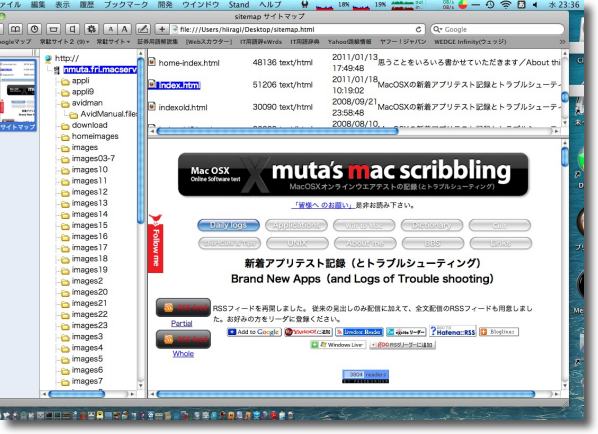

ウイルスの感染経路をまとめた模式図 一昨年にUSB経由の感染が話題になったがカメラやiPod、 ファイル共有ソフトなども結構有力な感染源だということに注意 2011 年 1 月 20 日anchor  Website Explorer(Freeware) webサイトのリンク切れチェック、サイトダウンローダー、サイトマップ生成などSEO等に重要な様々な作業が可能なアプリ。 弊サイトは現在の場所に引っ越してくる前に、フリーレンタルサーバーとちょっともめて転送量を減らすためにサイト内の大部分をページを分割して大幅にサイト構造を変更した。 またアプリのページはとどのつまりオンラインウエアのリンク集という性格上、オンラインウエア作者さんのサイトが移転したり、アプリの配布を止めてしまったりでリンク切れしているということがどうしても出てくる。 いずれも気がついたら直すようにはしているが、チェックが追いつかない。 さらにこのWebsite Explorerの面白いところはサイト全体をそのままの構造でダウンロードしたり、サイトマップを作成したりもできる。 サイトマップはhtmlとxmlの両方を生成できる。 それでリンク切れをチェックしたついでに(チェックはしてみたが、全部直すのは結構大変なのでそれはまた後日にした)、サイトマップも置いてみた。 これはなかなか使えるアプリだと思ったが、残念ながらWindows版しかない。

Website Explorerはウイザードでインストールされる

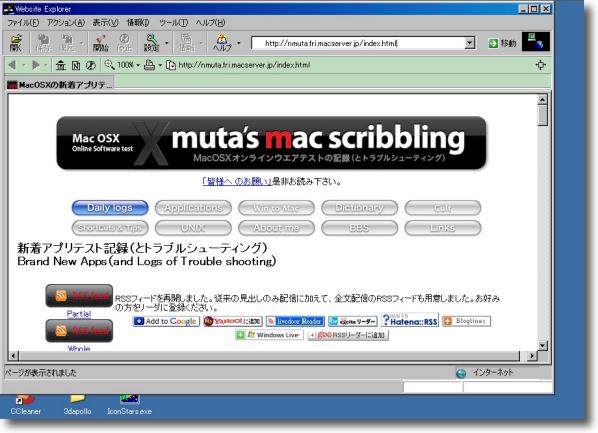

そうして起動してきたWebsite Explorerの姿は なんとなくInternet Explorerを思わせる

チェックしたいサイトのURLをURLウインドウにコピペして「移動」ボタンをクリック すると右のアイコンがぐるぐる回るのも昔のIEっぽい

とりあえずURLのサイトを表示するところまでは普通のブラウザ

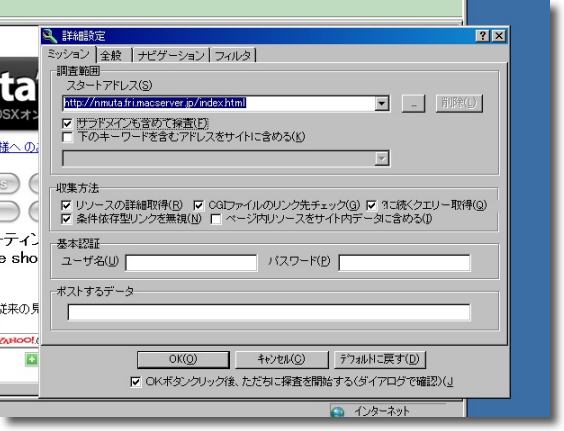

設定はこんな感じで「サブドメイン」までチェックする選択肢も用意されている パスワードがかかったサイトもチェックできるらしい

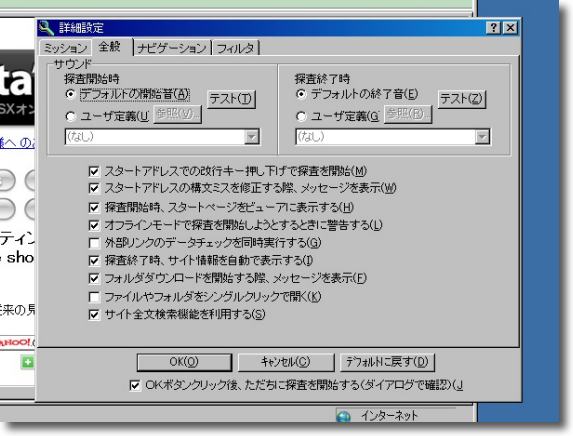

オフラインモードなんてのも用意されている サイトダウンローダにもなるからこういうことも可能になる

サイトのチェックを開始する 左にはチェック中のファイルがリスト表示される

URLウインドウがプログレスバーになっていてチェックが終了しかけると データベースを作成しているという表示が

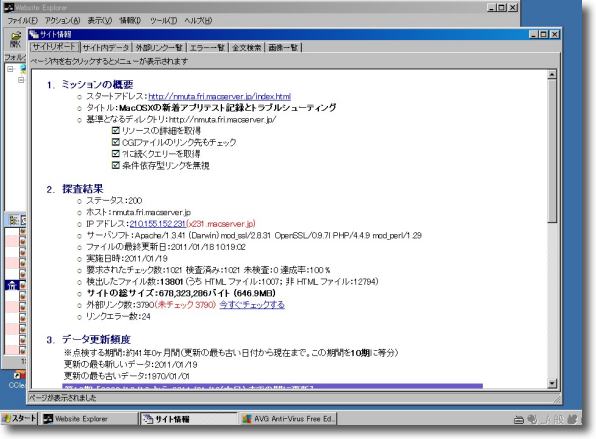

チェック結果の表示は別ウインドウで

ファイルの更新頻度も表示される

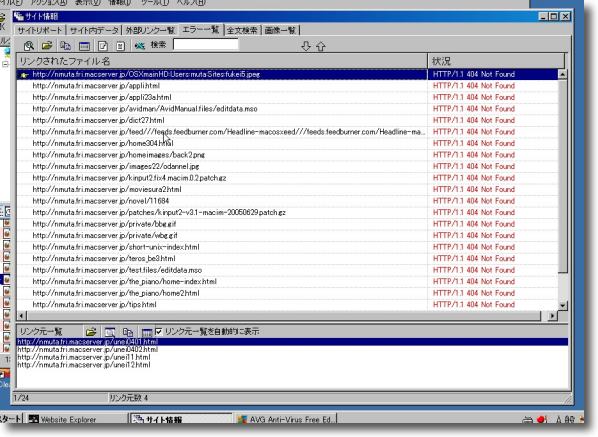

そしてこれがリンクエラーのリスト 上が見つからなかったページ、ファイルのリスト、下のペインは その失われたファイルにリンクを張っているページのリストだ

その見慣れないリンク切れを確かめると 本人も全く気がついていなかったリンク切れを発見した やはりこういうチェックは有用だ

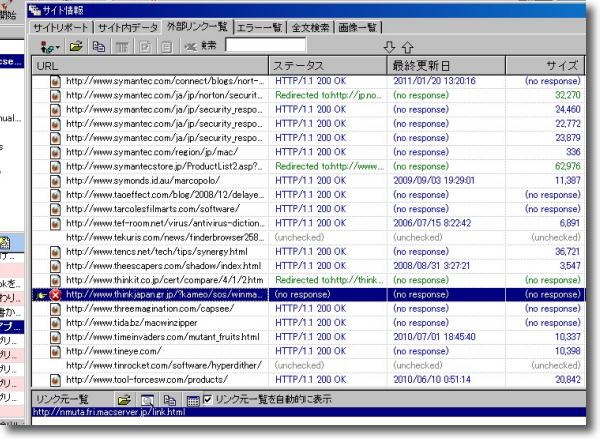

設定でチェックを入れれば外部のリンク切れもチェックする 結構リンク切れが出てきたがこれも後日対処する(かもしれない)

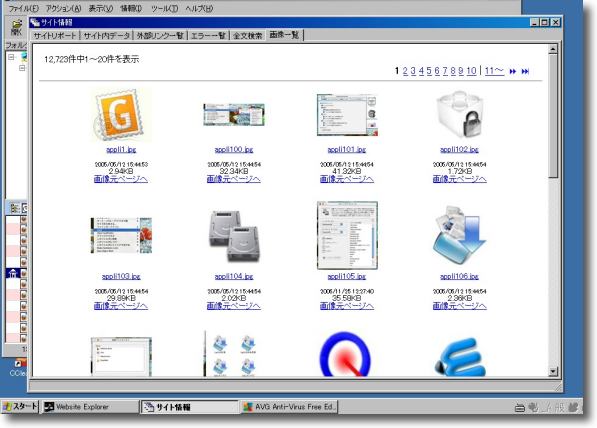

サイト内画像のリストもこんな感じで表示される これをダウンロードしてオフラインでチェックすることもできるらしい

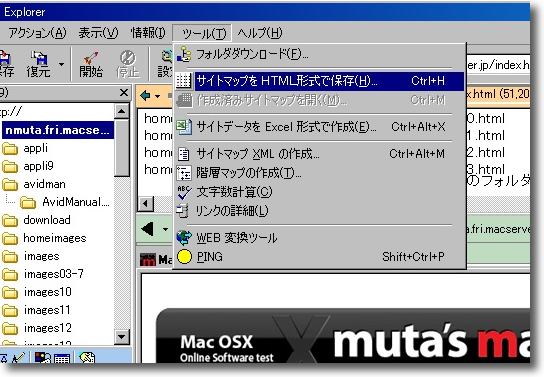

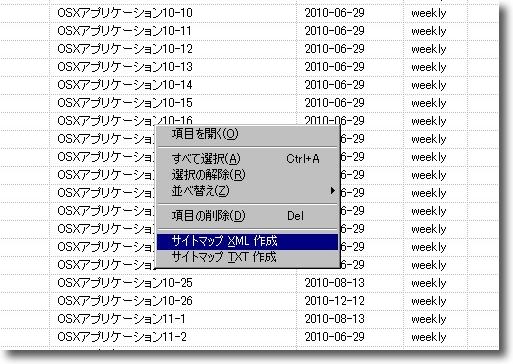

サイト構造をチェックするわけだからサイトマップも生成できる htmlのサイトマップを生成するのはツールメニューから

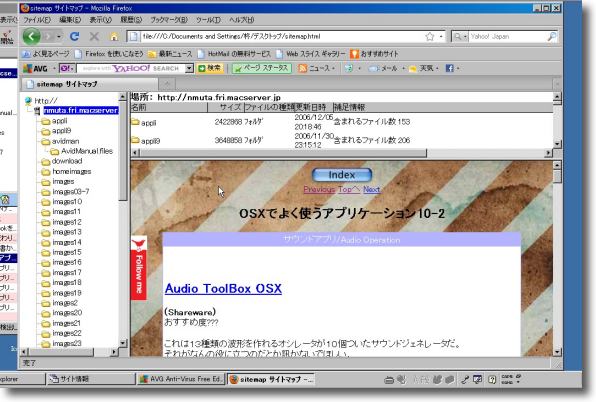

こうしてでき上がったサイトマップはこんな感じでブラウザで表示される これはFirefoxの表示だがExplorerのような感じのディレクトリ表示

このExplorer風のディレクトリ表示はMacのSafariでも同じ

次はGoogleクローラー向けのサイトマップを作成する 同じくツールメニューから「サイトマップXMLを作成」を実行

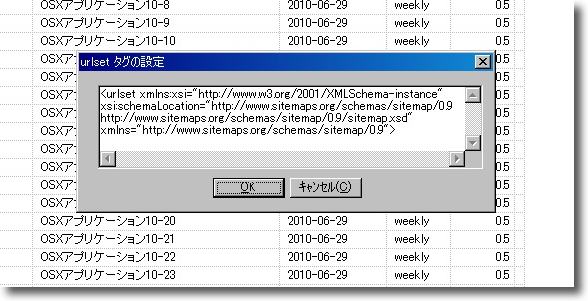

こんな感じの表示になってXMLの構造はクローラー向けサイトマップを遵守している 右のタブで「優先度」などをエディットできるのがXML直エディットよりわかりやすい

このXMLサイトマップを保存するにはリスト上で 右クリックして「サイトマップXML作成」をクリック

表示のURLのサービスを利用してサイトマップの バージョンは0.9で作成される・・・という表示

こうして作ったサイトマップXMLは 適当な名前(例sitemap.xmlとか)をつけてサイトの最初の階層に置く 同じ階層に「robots.txt」というファイルを置く この生成したサイトマップXMLをwebサイトのトップディレクトリに置く。 sitemap.xmlの名前は任意という説と、この名前でないといけないという説があるが「robots.txt」はこの名前でないといけないらしい。robotが複数形になっていることに注意。 これでGoogleの検索ランキングが上がるのかどうかは知らないが、一度やってみることにする。 2011 年 1 月 18 日anchor ブログ始めました

もう表題の通りです。 この8年間「何故ブログに移行しないのか?」と批判され続けながら、htmlのスタティックサイトにこだわり続けてきた当サイトですが、一時期WordPress導入を検討したものの今後もこのスタイルで続けることにしました。 そのかわり、こちらに 内容的には当サイトのミラーやRSS代わりのようなことにはしないつもりです。 いまさらの超スローアダプターでブログを始めるわけですから、なにか違うことをいろいろ試しながら進めます。 2011 年 1 月 15 日anchor 寄付ハックを叩いてみるぞ!

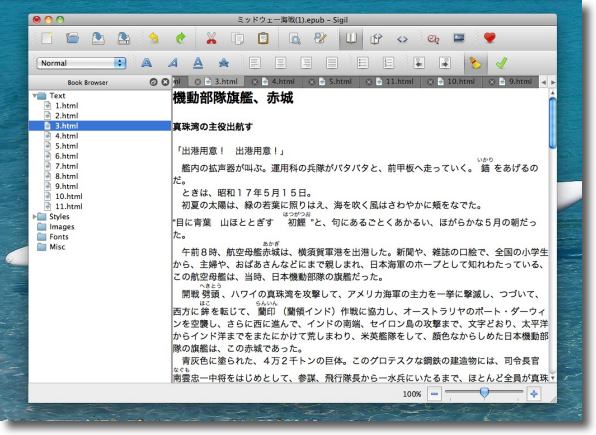

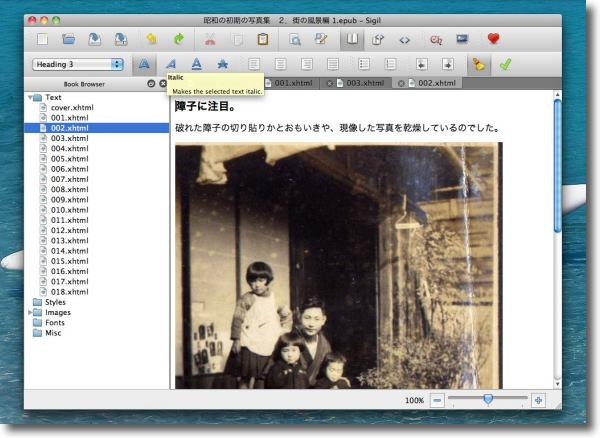

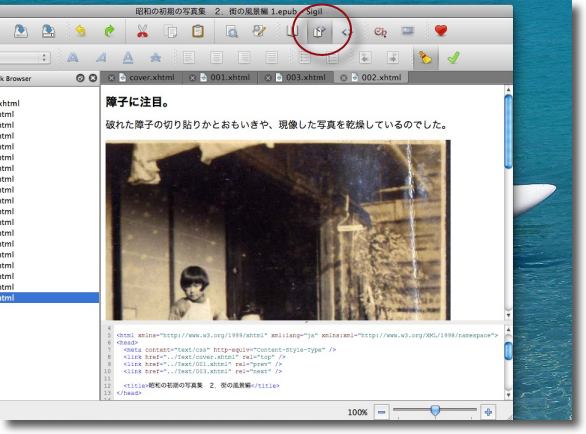

「けんけん」さんのこちらの記事を見て、「寄付ハック」なるものが話題になっていることを知った。 けんけんさんのiPad当選確率を引き下げるべく&こうした偽善を叩くためにバナー付きでリンクを張ってみる。 大元のページはこれだ。 「しない善よりする偽善。売名だろうが下品だろうが、功利が大きければそれでいい。ペットボトルのキャップ集めたり、千羽鶴とか折時間があるなら、工事現場で労働して現金送れ、」 2011 年 1 月 13 日anchor  Sigil(Freeware) 電子書籍のePubをプレビューまたは編集できるビュア、エディタ。 電子書籍って10年くらい前から「未来の書籍は電子化され、片手で持てる電子デバイスで本を読むようになる」なんて未来予測とともに常時「ITの未来」という話になると話題に上がっていた。 しかしそうした誰もが語る未来図とは逆に、一向に電子書籍って普及しそうな気配もなく時間は過ぎ去っていき、この停滞は ところが昨年のiPadの発売以来、急にこの流れが変わってきた。 とにかく日本では「電子書籍イコールPDF化した本・雑誌」という似非文明開化が定着している間にePubはどんどん進化していく。 そのePubもルビも打てるようになって、これから縦書きにも対応しようかというところまで日本語対応が進んで来ている。 ところがこのePub、iPhoneやiPadで読みたい時にはiBooksというデフォルトアプリがあっていいのだが、Macではいいビュアがないのが困ったなと思っていた。(なんでiBooksMac版がないんだろうか?) このSigilは日本語対応、ルビも表示できて一応ビュアとして機能する。 さらにエディタなので、自分で電子書籍をエディットして出版することもできるんじゃないかという夢も広がってくる。

Sigilのビュアモード画面 ルビを振ってある漢字表現に注目

勿論画像、フォント、各種のスタイルシートにも対応している

コードでエディットしたい人にはコードとのスプリット画面、 コードのみの表示画面も用意されている |