anchor

余ったハードディスクを結合して大容量ストレージを実現する〜Macのディスクユーティリティを使ってJBOD機能でボリューム結合する

2009年モデルのMacBook Proと2015年モデルのRetina MacBook Pro、最近導入した2019年モデルのMacBook Pro、先代ファイルサーバーだったMac mini、旧メールサーバー兼VPNサーバーとして使っていたMac miniなど歴代のMacにそれぞれいざという時のためのTime Machineの外付けハードディスクを着けているので、家中外付けハードディスクだらけになっている。

そのファイルサーバー用途のMacなどは内蔵ディスクを大きいものに交換したりしているので、Time Machine用のハードディスクも順次容量が大きいものに交換している。

するとかつてバックアップ用だった1TB程度のハードディスクなんかは容量が中途半端で使い道がなくなってくる。

かといってさすがに1TBの容量があるストレージなので捨てたり、埃をかぶらせているのももったいない。

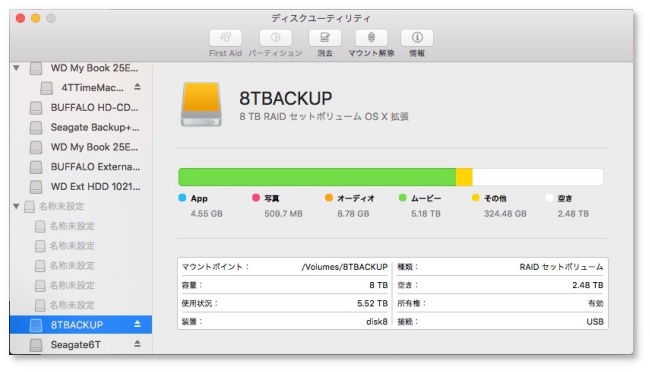

ならば余った大容量ハードディスクを有効活用するためにボリューム結合で簡易的に大容量ストレージを作ってしばらく前から運用している。

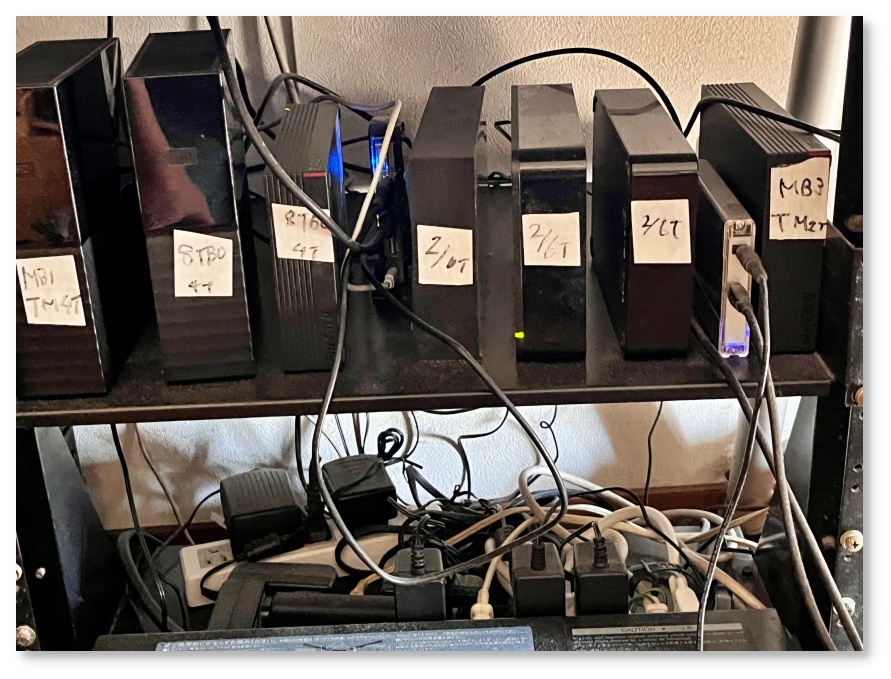

我が家の「サーバールーム」の様子

AppleTV用のBluetoothリモコンサーバー兼スパムメール

フィルターサーバーやファイルサーバーなどが並んでいる

業務用ではないのでかつてのラップトップやデスクトップを転用している

大容量ストレージを構築しているのがMacBook Pro2009モデル

USBハズなどを介して外付けハードディスクを大量にぶら下げている

転送速度は重視していない…容量を稼ぐことが優先

余った1〜2TBのハードディスクを結合して大きな論理ドライブを構築している

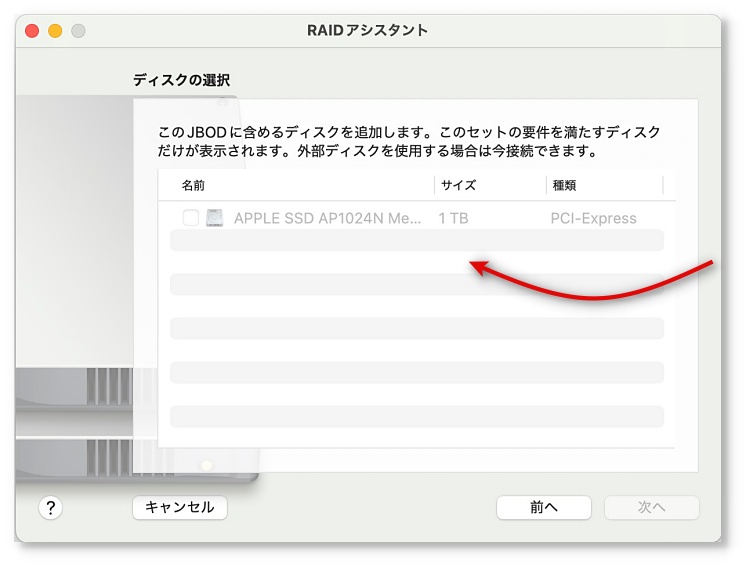

これのやり方はとても簡単

ディスクユーティリティを起動して

ファイルメニューからRAIDアシスタントを選択する

現在のmacOS 15 Sequoiaで使用できるのはRAID 0のストライピング

RAID 1のミラーリング、そして連結のJBODの3つのメニュー

大容量ディスクを作るにはJBODを選択する

ディスクの選択画面でグループングしたいドライブのボリュームアイコンを

ドロップしてアシスタントの指示にしたがて結合操作を進める

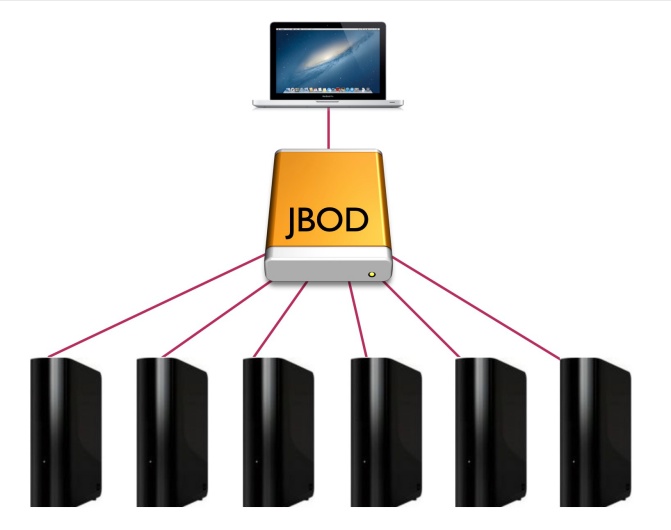

物理的な結線を図式化するとこんな感じ

MacBook Proのアクセスソケットは数が限られるので

ハブを通して複数のハードディスクを接続する

論理ドライブを図式化するとこんな感じ

例えば1TBディスクを6本まとめるとMacからは

6TBの論理ボリュームとして認識される

6TBのラックマウントNASを購入するより二桁ぐらい安上がり

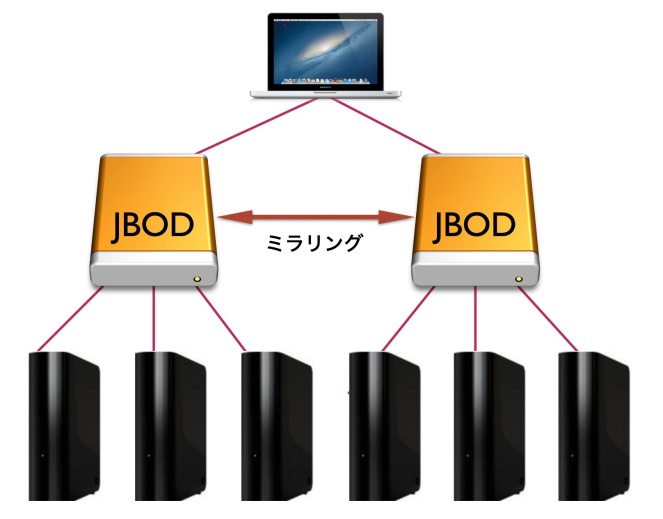

ただしJBODには問題点がある

JBODは単純に複数のドライブの最後尾と先端を続きとして結合するだけなので

ディスクを2つ結合すれば故障リスクは2倍、3つ結合すればリスクは3倍

6個繋げばざっと6倍となって平均的なHDDの寿命が6年とすると

この組み合わせは1年以内には何らかの故障を起こすことになる

そこでJBODボリュームを2セット構築してこの2セット間を

rsyncコマンドなどでミラリングすれば片方が故障しても

修理をしている間もう一つのセットがデータを保持できる

完全リダンダントの考え方があれば堅牢な大容量ストレージが

とても安価に実現できる

この複数ボリュームを結合するJBOD機能は確かLeopardあたりから

MacOSに追加されたが一時期ディスクユーティリティのメニューから外されていた

最近のバージョンSequoiaかそのあたりからまた復活している

El CapitanのMacBook Proでは論理ボリュームは認識できるが

構築するRAIDアシスタントがないため構築や変更ができなかった

この機能とはまた別だがSonomaで確認したらMacのボリュームは

コンテナ化されており複数のボリュームの構築も可能になっている

macOSの場合セキュリティ強化の狙いでコンテナ化されているようだが

これが使えるなら以前のBootCampよりもさらに堅牢な仮想環境が構築できるかもしれない

いろいろ面白いことができそうな機能

Previous

Index

Next

|