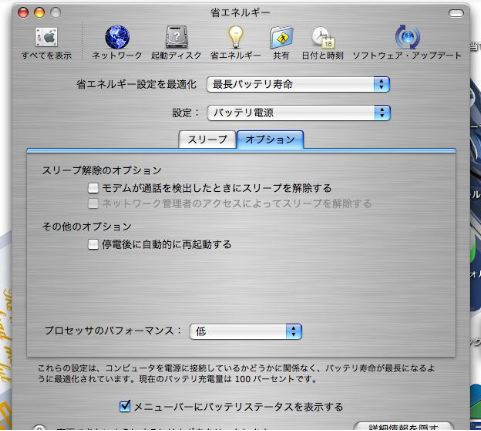

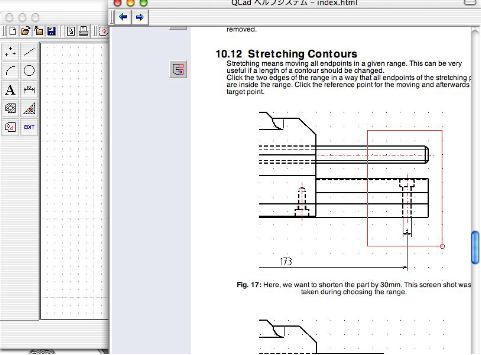

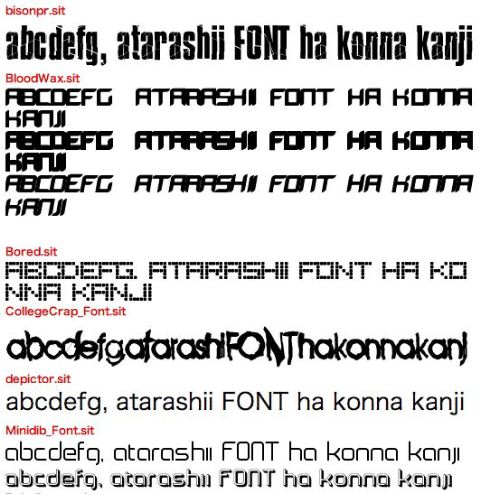

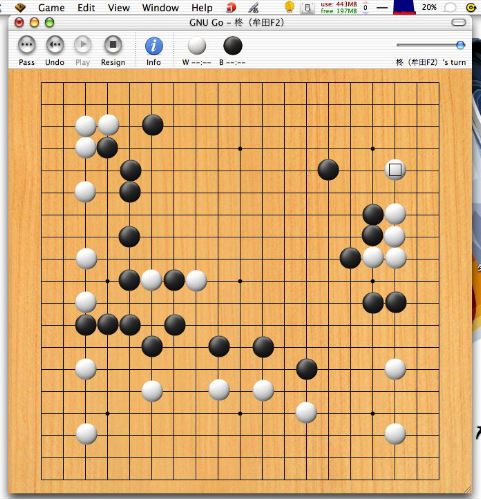

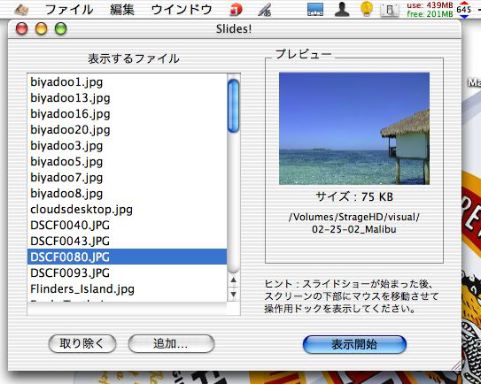

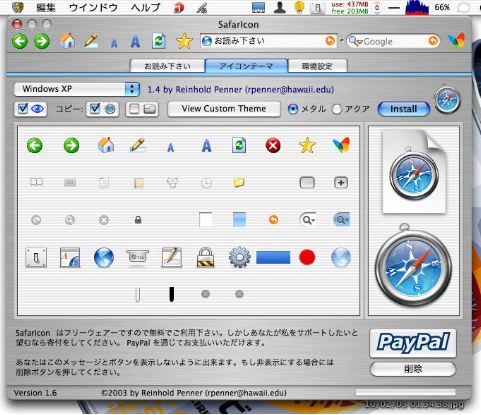

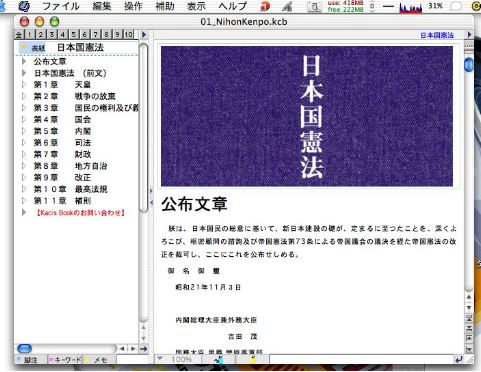

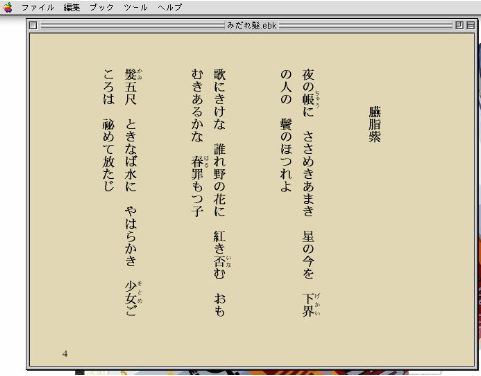

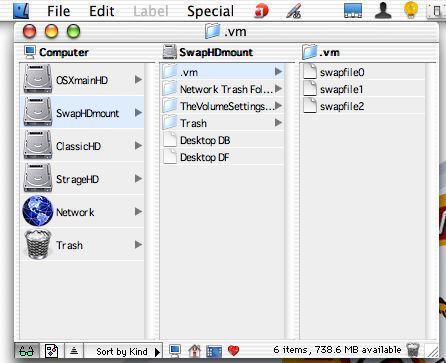

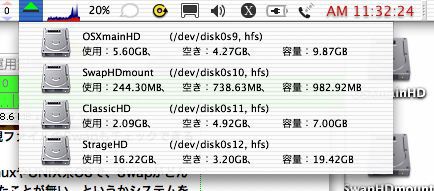

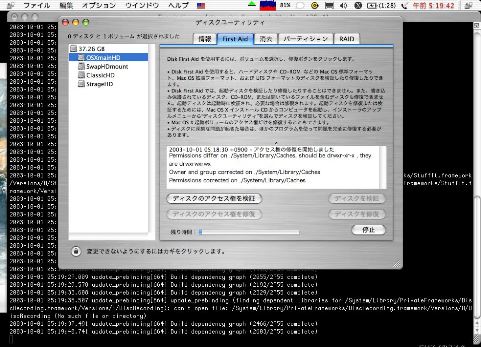

2003 年 9 月 3 日昨夜iTunesで再生しながらシステム環境設定を起動、省エネルギーペインを最長バッテリーモードに切り替えようとしたところ、カーネルパニックを起こしてシステムダウンした。 OS10.2に切り替えてからシステムの堅牢性は格段に高まったとは思う。しかし10.22のころは本当に一度起動したら一か月くらい起動しっぱなしということもたびたびあったが、10.26までバージョンが上がってきて、いろいろ複雑になってしまったのか1週間保たない。 なんやかやあって再起動しないといけない。中にはセキュリティアップデートとか、再起動を要するアプリのインストールとかやむにやまれないものもあるのだが、それにしてもだんだん安定性が犠牲になってきている気がしないでもない。 (省エネルギー設定はどうやらアプリ稼働中は動かしてはいけないようだ。これはCPUの動きをかなり強制的に制限するようなので、iTunesのような大きなリソースが必要なアプリが動いている時はデータの流れが壊れてしまうらしい。それがカーネルパニックを引き起こした可能性が高い。バッテリー起動で2時間以上動かしたい時なんてそうそう頻繁にあるわけじゃないので、あまり神経質にこれを動かさない方が良いようだ)  プロセッサパフォーマンスを「低」と表示する省エネルギー設定 ノーマルからこの状態に切り替える時にiTunesなんかが動いていると カーネルパニックを引き起こす可能性がある (後日譚:この省エネルギー設定のCPUパフォーマンスについては次のアップデートで変更になって、簡易操作ではパフォーマンスが変更されないようになった。これで今回のようなカーネルパニックは防げる。 しかしバッテリ消費量の設定を最大にするのにはいちいち詳細設定を触らなくてはいけなくなった。 不便ではある。 フールプルーフを選ぶか、便利を選ぶかはこういう機器が常に抱える問題ではあるけれど、どうしたらいいんでしょ。私なんかは前の設定の方が便利だからその方が良いけど、初心者で「CPU動作中にパフォーマンスを変更するのは危険」なんてことに気がつく人なんてまずいないだろうから、変更後の設定の安全性優先の方が合理的ともいえる。 事実私もこの時まで、省エネルギー設定の変更でカーネルパニックになるなんて気付いていなかったわけだし) (さらに後日注:このエネルギー設定のアップデートは固定されてしまったのではなく、自動化されたのだということに後日気がついた。むしろこれで本来こうあるべきと言う理想の姿に近づいた。詳細は後日) そういえば昨日、会社機で出先でPHSからネットにアクセスしようとしたところアンテナは3本以上立っているにも関わらず、「キャリア波が検出できないので接続できない」というアラートを表示して接続に失敗した。 電波は十分な強さがあるはずだし、実際何回かやってみると接続に成功する時もある。 どうもOS10.26、だんだん挙動不審になってきているようだ。 そこで嫌な噂を聞いたがOS10.3はついにDVDインストールになるそうだ。CDだと3枚になってしまうからだという。DVDも使えるのだが、しかしそんなにOSをでかくしてどうするんだろうか。 10.3ではむしろOSを整理して軽くしてもらいたいと思っているくらいなのに。 スペックの要求水準も上がるようなので、今持っているハードで対応できるかどうかは微妙だ。 今でも結構ギリギリだからだ。 BatteryStatsX.1.1 (Freeware)はバッテリの状態を記録しておくアプリ。起動しっぱなしにしておけば自動更新もしてくれる。 バッテリで気になるのは容量の変化で、経年劣化でどれくらい容量が落ちるかは寿命に直結する話なので、これで定期的に容量を見ておくのにはいいかも知れない。 XBatteryにも同様の機能があるがグラフ表示なので見にくいのでこれはメリットがあるかも知れない。 (後日注:このアプリはバッテリ容量のログは保存できないようだ。よって使い物にならないので後日削除した) そこで気がついたのだが、iBookのバッテリは容量が3079mAに減っていた。昨年末に3200mAに落ちたはずだからやはり半年ごとに原容量の10%ずつが失われるようだ。結構気にして大切に使っているつもりだが、毎日使っているのでやはり3年で充電容量は1時間を切ってしまうようだ。 QCad-1.5.4(Freeware)はなんとフリーウエアのCADソフトだ。これもLinuxのGPL移植アプリらしい。こういう大物アプリがフリーで手に入るところがLinuxのすごいところだ。 しかし最近主流の3DCADには対応していない。 それで実際の建設や機械設計現場でこれがどの程度役に立つのかはよく分からないし、設計図を引くことがまず無い仕事の人間としてはどういう使い道があるのかよくわからない。  Qcadは本格的なCADソフトだ。仕事で使うことが無いので評価のしようがないが… Saft (Shareware)の新バージョンが出たので入れてみた。 Safariの拡大画面から戻る時にコンテクストメニューで戻れるとか、拡大画面も完全に画面いっぱいのフルスクリーンとメニューバー、ドックだけは見えているという中ぐらいの拡大画面と2種類使い分けられるとかいろいろ改良されている。 (ブラウザの表示の大きさだが、Windowsでは常にフル画面で表示するように設定されている。 実はmacのようにデスクトップが見える大きさにも表示できるらしいが、起動した時のデフォルトはそうなっている。 それでWindowsユーザがmacを触る時に最初に不満を感じるのは、このブラウザの大きさだというのは最近気がついたのだが驚きだ。 そういえば最近表示領域が大きいサイトをちらほら見かけるが、あれなんかWindowsでしか表示テストをしていないからああなるんだろうと思う。 それでWindowsユーザがmacでネットブラウズする時に「もっと画面は大きくならないの」という不満を漏らすことがあるわけだ。 そういう人向けにこれはSafariをWindows+IEみたいにフル画面にできるという便利な《?》プラグインというわけだ。 しかし使ってみてやっぱりブラウザフル画面表示というのは使いにくいことおびただしいと思うんだけど。 この辺りどちらのインタフェイスが優れているかというWindows、mac水掛け論に繋がりそうな話だ。おそらくWindowsからmacにSwitchした人たちにはこのプラグインは歓迎されるだろう)  まるでWindowsみたいなSafariフルスクリーン画面 SMBL用のインストーラも付属していて、拡大以外にもいろいろSafariをハックする機能がついたようだが、ハックソフトは注意して使わないと、というより今までハックソフトという奴であまり良い思い出が無いのでこれは使わないことにした。 Safariは今でもかなり使えているので、使えている物はあまり触らないようにするという原則に従った。 ところでそのSafariだが、よく訪問するHPにMP3をアップロードできる掲示板があるのだが、ここにSafariでアップロードしようとすると「掲示できない種類のファイルをアップロードしようとしている」というサイト側のアラートでできないことがわかった。 同じページにIEでアップロードすると掲示できることも分かった。Safariはなかなか将来性に期待できるブラウザとは思うが、まだまだ完全とは言いがたいということか。 こういうサイトは実はIEを基準に作られていることが多くて、これが結構httpのルールを無視していたりするんだけども、世の中は圧倒的にIEユーザの方が多いわけだからそういうMSローカルルールも取り入れていく必要はあるんじゃないだろうか。 いくつかネットで面白いフォントを手に入れた。どれもグラフィック向きのユニークなものが多い。反面読みにくいものもある。実用性というよりはグラフィックのアクセサリーだろう。日本語のフォントは無い。どれもRomanフォントで、しかも「?」等の記号もない。ますますグラフィック用ということだろう。   この3つはアイコン。なかなかかわいいというかオシャレなアイコンだと思う。自分のドキュメントフォルダの中身を整理する時などに使えば、視認性も高まってファイルを探すのも楽に、速くなるし何よりも楽しいと思う。  creative_tools_2.sit  powdahs_desk_x.sit  Goban_v57 (Freeware)は前から入れていた囲碁ソフトのバージョンアップ。v48から比べたらアプリ自体1Mくらい大きくなった。その分強くなったような気がする。 前もなかなか手強いなと思ったが、今このバージョンでやると勝てそうな気がしない。囲碁が強い人に評価してみてもらいたいアプリだと思う。 しかもそれがフリーウエアだというのが驚き。  市販の囲碁ソフトと比べてもなんら遜色がないくらい強い 見た目もきれいだ MenuMeters (Freeware)はv1.1になってβ版から正式版になった。見たところ判る変更点はメニュー表示のパラメーターの設定が細かくできるようになったこと。 このアプリはトラシュー系のBBSで人に教えられて愛用するようになったのだけど、メニューに邪魔にならないように表示できて、macの調子をリアルタイムに監視できるので実に重宝している。 特にOS10.26はSwapがどんどん増えると作業を中止してもなかなかSwapをクリアしてくれないというバグがある(これはバグだと思う)ので、気が付かないでまたメモリを食うアプリで作業をはじめるとそのままFinderがフリーズするという問題が頻発している。 この問題はメモリを増やすことと、このアプリで常にSwapfolderの状態を監視することで防いでいるが、OSXもなかなかメンテナンスフリー、使ったら使いっぱなしでOKというOSにはならないようだ。  menumeterの表示は左からメモリの使用量と未使用量、ページアウトとページインのインジケータ、 ディスクの読み出しと書き込みのインジケータ、CPUの動作量のグラフと%表示となっていて、 場所をとらずに必要な情報は全て見られる Slides!-1.2 (Freeware)これとほぼ同趣旨のアプリで Curator (この作者サイトは閉鎖してしまった。ミラーサイトからアプリはまだダウンロードできるようだが)というのを持っているが、要はスライドショーアプリだ。 しかしこのアプリはかなり動作が軽い。400Kの大きめのJpegをどんどんチェンジしていっても全くタイムラグ無しに映像を切り替えていくし、PDFなんかもスライドのメニューに入れられたりする。 スライドの順番も登録後に簡単に切り替えられるし、要はパワーポイントなんかもスライド表示できるというきわめてお仕事ライクな使い方もできるわけだ。 パワーポイントのもともとのスライドショーなんかよりずっと反応が速いし、安定している。 家族の写真の表示にも使えるし(そういう目的には Curator の方がお手軽に使えるかもしれないが)なかなか万能の良く考えられたアプリだと思う。 しかもこれもフリーウエアだ。 最近フリーウエアではなかなかアタリを引いていると思う。 (もっとも仕事柄パワーポイントを使った講演や、記者会見をよく取材するのだが、パワーポイントを使う人は大体話が面白くない人が多い。 話が面白くないからカンペ替わりにパワーポイントを使うようになるのか、パワーポイントを使うから話のクリエーティビティがなくなるのか鶏が先かたまごが先かみたいな話だが、どいつもこいつも猫も杓子もみたいにパワーポイントを使うのは止めてほしいもんだ。 パワーポイントを使う必然性があるのかどうかよく考えてから使ってほしいもんだと思う。使えば何となく話に箔が付くんじゃないかというつまらないスピーカーが実に多い。 ある大学の教授は学生にパワーポイントを使うことを禁じているという話も聞いた。 学生がPPを使うと結局そのテンプレートに頼ってスライドを作るために、どいつもこいつも同じような話になってしまうそうだ) 操作も画面上のポップアップドックをクリックしてもいいし2ボタンマウスを使えばクリックで送り、右クリックで戻しという風に使えるのも気が利いてる。 これはかなり良い!  Slides!の登録画面。選択した画像のみ表示することもできるしとにかく軽くて速い 2003 年 9 月 5 日久しぶりにSafariのフェイスを変更しようと Safaricon (Freeware)を起動したところ、「SafariのContentsの中のversion.plistが見つからない」というアラートを出して完全に起動できず、ドックからもメニューバーからも終了できなくなってしまった(なぜかショートカットキーも効かず)ので強制終了をするはめに。 何度やっても同じことで、一旦初期設定も一緒に棄ててダウンロードした当時のStuffitファイルから解凍してインストールし直したが全く同じ症状だった。 これはSafariのバージョンと不適合になってしまったと判断、このバージョンは棄ててサイトから新しいバージョン(v1.6)を見つけたのでダウンロードした。 ここでテーマを更新しようとしたところ、勝手にSafariを起動して通常のダウンロードをはじめるという不具合。 Safaricon はブラウザを使わずに差分のテーマを自動ダウンロード、展開、インストールできるはずなのだがこれができない。 これも何度かトライしてうまくいかないので再び Safaricon を元Stuffitファイルごと削除、ダウンロードからやり直した。  SafatIconのスキンはSafariそっくり これでうまく動くようになったが、ダウンロードに失敗したというところがどうも原因らしい。この作者は.macにファイルを置いているが、どうも.macはそういうことがあるみたいだ。 それで大体問題なく動くようになったが、それでもSafariのスキンを変更するとUI関連で不具合というアラートが出る。結果的には問題なく動いているので無視しても良いんだけど、気分は良くない。 Lioness というやはりSafariのスキンを変更するアプリを使っていることが、不具合の原因なのかも知れない。 疑いだすと心当たりはいくつでも出てくる。  Safariconでスキンを変更したSafari。これはiTunes風のスキンだ。 2003 年 9 月 6 日今回はいろいろeBookリーダーを集めてみた。まだ他にもあるがここいらがメジャーなところか。 KacisReaderX (Freeware)をインストール。 KacisNoteは3月で終了してしまった。かわりに無料配付が開始されたのが、この読み出し専用のKacis Readerということになる。一番変わったのはOSXネイティブになったことだ。 KacisBookは面白い試みだったので、芥川龍之介とか読んでみたいと思っていたがクラシック環境でしか今まで読めなかったのでちょっと開けるのが億劫だった。ネイティブになったことは大いに良いことだと思う。 いつまでもネイティブにならない PIM-Faceなんかは、もう見放そうと思っているくらいだから。 しかしやっと使えると思ったので、久しぶりにKacisのサイトを見に行ったが、だいぶ前と全くラインナップが変わっていない。 このリーダーで読める本は全然増えていないようだ。このKacisのシリーズもせっかく時間的なアドバンテージがありながら、リーダーアプリの著作権にこだわったために普及に時間がかかり過ぎて結局ビジネスチャンスを失うという典型例にはまってしまったようだ。 せっかくネイティブで使えても読めるコンテンツがないのでこのアプリも今ある20冊分だけのためのアプリという感じになってしまった。  もくじと本文を同時に表示する。ハイパーリンクも効くし良いリーダーなのだが、 読めるコンテンツがほとんど存在しないのが最大の弱点(?) bbjエキスパンドブック (Freeware)をインストールした。 これもKacisと同じようなブックリーダのアプリで、テキスト依存で簡単なグラフィックや脚注などのリンクがつけられるというところも同じだが、配付元がどんどん無料配付しているので、急速に普及しているようだ。 これも軽いし良いアプリなのだが、これはOSXネイティブ版が無い。配付元はほぼボランティアのように配付しているので、近々にOSXネイティブ版が登場する見込みは少ない。 この辺り痛し痒しだ。青空文庫などの無料のアーカイブではかなりこのフォーマットが採用されているので、なんとか対応してもらいたいのだが。 OSX未対応という部分以外には特に不満はない良いアプリだと思う。青空文庫が採用したこともあって読めるコンテンツが多いのも良い。  eBookリーダーとしては最低限度の機能は盛り込まれている。しかし最低限度だ。 T-TimeViewer (Freeware)をインストール。 これもebookリーダーの一つだが、OSXにもネイティブ対応していて、最も多機能だしKacisReaderのようなマイナーなリーダーと違って、そこそこコンテンツもある。 特に自費出版系には強い。インターネットこそ自費出版には最高のメディアだろう。何しろ在庫を抱え込んでしまうコスト面でのリスクが少ない。 一冊あたり数百キロから数メガ程度のサーバースペースを持つだけだ。紙を使った出版よりも遥かに安上がりで低リスクだ。 その反面、取っ付き易さが災いして実に玉石混淆というか、石ばかりで玉を探すのが困難だ。 web上でこのT-TimeViewerを使った自費出版社をいくつか見つけたが、本当にがらくたが多い。 しかしそこから未来の大型作家を発掘する楽しみというのも、これからのweb出版の楽しみ方ということになるのかもしれない。  縦組、横組、2段組、90度回転表示(ごろっと寝転がって本を読みたい時に便利?)など ユーザーが自分が読みやすい組み体裁に組み直すことができるスグレ物。 出版側から見てもjpg、tiffなどいろいろ使えてデザイン的にも凝ったことができる。 問題はゴミのような素人小説のコンテンツが氾濫していることぐらいか。 従来のebookで一番多いのがhtml形式だ。つまり普通のwebブラウザで見ることができる。 無料だしお手軽だ。使い方で迷うことも特にない。 webからmp3やjpgをダウンロードするのと同じようにダウンロードして楽しむだけだ。 しかしこの形式の問題点は、表示が見づらいということだ。 htmlはその仕様として改行コードがないとブラウザの表示幅だけ、文章が横にずらずら繋がってしまう。 これは非常に見づらい上にwebブラウザは普通、横書きで組まれたサイトを縦書き表示ができない。 日本語の本を読む時はやはり縦組に慣れているので、横書きで一行が長いwebスタイルにはなじむことができない。 たいていのeBookリーダーは縦書き表示が可能なのに読み比べるとやはり読み易さは全然違う。 横書きだってずっと読んでいれば慣れるのかもしれない。 しかし文学を、特に与謝野晶子の和歌を横書きで読みたいとは思わない。 こうした部分は中身さえあれば十分じゃないかというhtml派には理解できないかもしれないが日本語というのはそういう言語じゃないのだから、そういう部分を軽視したリーダーよりも配慮したものを選びたい。その差は雲泥だと思う。  html形式は普通のwebブラウザで見ることができる。 ブラウザは使い馴れているだろうから操作で迷うことは無い。 しかし表示を変えるという自由度は全くないといって良い Netscape7.1 (Freeware)があったのでインストールした。 このブラウザはすっかりお見限りで1月までは主力ブラウザだったのにこの数カ月は開きもしなかった。それであるBBSで噂を聞いたら今回のバージョンでずいぶん高速化しているとのことだったので、早速ダウンロードしてみた。 結論からいうと機能的には特に変わったところは見当たらない。起動も前と同じくらい遅い。 しかし実際にサイトを表示させると、確かに早くなっている。Safariに対抗するというところまではいってないかもしれないが、IEなんかよりは抜群に早い。 Camino に迫っているんじゃないだろうか。  見た目はほとんど変わらないNetscape。でも表示が高速になったのはモジラのおかげ(?) そうか Netscape7.1 もちゃんと開発をやっているんだな…と思うと急にいとおしくなってきた。 しかし今は Safari メインで Camino がバックアップ、どうにもならない(Windowsまみれの糞)サイトはIEというふうに使い分けているのでネスケはなかなか出番が無い。 IEなんかよりはよっぽど好きなブラウザなんだけど、世の中がそういう流れだから仕方が無いかも。 Audacityは起動できなかったのでアンインストール M-Beat も起動はできたが、操作不能でしかも一度起動してしまうとログアウトしないと終了できない問題アプリなので、使う気になれずアンインストール。 どちらもあるサイトでのお勧めアプリだったんだが、このサイトの管理者は本当に自分でテストしてから書いているんだろうか? それともこのアプリが起動できない私の環境に問題があるんだろうか? そういえばこの M-Beat はインストーラ形式だったのだけれど、あまり意味も無くインストーラを使っているようなアプリは良いんだけれど、インストーラ形式はよけいなファイルをばら撒くものが多いので、要注意だ。 アンインストールに際しては同じ名前のファイルを検索をかけて注意して削除しているが、不可視ファイルなんかを放り込まれたらノーチェックだし、やはりアプリのテストでは、それ専用のアカウントを作って要らないものをインストールされてもすぐに削除できるようにした方が良いかもしれない。 今までその方法も知ってはいたが、面倒だし特に問題も起きていなかったのでやっていなかった。しかしこういう正体不明の起動できないアプリなんてのが続々出てくると、コンフリクト等の不具合が心配になる。 そうじゃなくて例のサイトの管理者がろくにテストもしないでお勧めとか書いているんだったら怒るけど。 2003 年 9 月 9 日昨日CDメディアを通じ大量のファイルをやり取りしている時に、またSwapが大量に生成されて、SwapVolumeがいっぱいになる症状が起きる。すぐにログアウトしてクラッシュは回避できたが、メモリを増設しても(このiBookの場合合計で640Mに増設した。CPUは500MHz、システムバスは100MHzだから世間的には十分なはずだ)結局問題は解決していないということだ。 web検索でSwapについて調べてみたが、やはりSwapを意識している人によると、Swapはどんどん増えて減る様子が無いということだ。  Finder代替ユーティリティのCoelaを使えば不可視ファイルのSwapもチェックできる これはOS10.26のバグだと思う。同じSwapスタイルのLinuxやUNIX系OSで、Swapがどんどん形成されてシステムが不安定になるなんていう話は聞いたことが無い。 というかシステムを安定させるためのSwapVolumeなのにSwapを別ボリュームに閉じ込めたばかりにそこの空き容量が不足してSwapに制限ができるというのはいかにも不合理というか本末転倒だ。 かといってこのボリュームに2Gとかの大容量を割り当てるのも無駄が多いような気がする。 起動した当初はSwapは1個、80M程度で充分動いているわけだから。  Swapは1Gの容量でも不足ということか 結局この問題は、次のOSのバージョンで解決されていることを望むとしか言い様が無い。 別に再起動すればそれで問題は無いわけだから、重大な問題ではないのかもしれないが再起動せずに数十日使えるというのもUNIXのメリットだったわけだし、そうじゃないというのならますますOS9に対してどういうアドバンテージがあるのかというのが分かりにくくなってしまう。 バージョンを10.23辺りに戻せば、当時はそういう問題はあまり顕在化していなかったわけだら、良いのかもしれないが、セキュリティなどの問題もあって当面は最新バージョンについていかざるを得ない。 MSBlast騒ぎなんかを見ていると余計そう思う。 (なぜ顕在化していなかったのかがよく分からないが、やはり10.22辺り以降OSXはどんどんでかくなってメモリ空間を大量に消費するOSになりはじめているということらしい。 しかしWindowsXPなんかを見れば分かる通り、OSが肥大化していっても良いことなんか何もない。OSはできるだけ軽く小さくしてもらって、機能はアプリに分担してもらうという考え方の方が良いと思うのだけれど) ところで先日2ちゃんねるを見ていたら、macOSXはマイクロカーネルにMachを使っているのでUNIXではないと主張していたUNIXヲタクがいた。 この世界もいろいろ、本家だの家元だの大変なようだ。しかしMachはUNIXじゃないというのならいったい何だというんだろうか? Windowsだとでも言うつもりなんだろうか? DOSなんですかこれ? 2003 年 9 月 11日CDROMから大量のファイルを読み出した時に、Swapがどんどん増えるという問題は改善せず、昨日作業を続けていた時に、ついにメモリ不足のアラートを出し、Swapも9から減らなくなってしまった。 仕方なく再起動、今回の連続起動時間は約7日。 この辺りが今のバージョンの限界ということらしい。 もちろん大量のファイルを扱わなければ何週間でも保つということだろうが。 (現に会社機は2週間連続起動している。用途はメール、webブラウズ、Wordなどのワープロソフト、時々モバイルでweb接続という程度なのでそれでも問題ないのだろう。メモリは256M) それでこの機会にメンテナンスを一通りやった。 この機会だから手順を書く。 1) Cache out Xを起動、webブラウザだけでなくシステムキャッシュも全てクリア。キャッシュはOSXの場合結構不具合の原因になったりするので再起動の度にこれはやる。 2)terminalを起動して.DS_Storeファイルを削除する。コマンドは sudo find / -name ".DS_Store" -delete を実行。この.DS_Storeも長期間置いておくと不具合の原因になる。神経質になる必要は無いが1か月に一度くらいは必要ではないかと思っている。 3)これらの過程を実行すると再起動が必要になるので再起動する。 4)再起動したら一度ログイン画面までシステムに起動させる。これでJournalingFileSystemが正常に機能しているかチェックするという意味がある。 5)ログイン画面に入ったら再び再起動して、コマンド+Sキーを押し続ける。 そしてシングルモード画面に入ったら、fsck(ファイルシステムチェック)を実行する。 最初にシステムデフォルトの fsck -y を実行してチェックが実行されないことを確認する。これでJFSは正常通り動いていることが判る。 次に fsck -f とコマンドをタイプして実行。正常なら Your volume apears to be OK というラインが返ってくる。これが出ない場合は出るまで何度もfsckを実行。 問題なければ reboot とタイプして実行、macOSで再起動する。 6)この時にPRAMクリアを実行する。 再起動画面に入る前にコマンド+option+P+Rキーを押し続け数回起動音のジャーンが鳴るのを聞いてから再起動する。 (PRAMクリアに必要な回数については諸説あり。一回で良いと言う人もあれば、10回位ジャーンを鳴らすという人もいる。まぁ常識的な線で私は数回ということに決めている) 7)ログインしたら再びterminalを起動してprebindingを実行する。コマンドは % sudo update_prebinding -root / をエンター。 8)ディスクユーティリティを起動して、Disk First Aidに入ってボリュームチェックを実行。 起動ボリューム以外はボリュームテストできる。 Swapボリュームはテストできないがあまり必要は無い。 起動ボリュームはアクセス権などの補修だけが可能。これを実行する。 9)この時に Turbomemなどのシステムに良いといわれているユーティリティを実行する。これなんかはどの程度効果があるのかよく分からないが、まぁ縁起物なのでやっておく。 以上ざっとこんなことをやっている。ハッキリ言ってSwapfileを削除する再起動以外はそんなに頻繁にやらなくても問題が無いようなプロセスばかりだが、やっておけば安心だからやっている。  prebindingとディスクのアクセス権修復はOSX独特のメンテナンスだ ところで先日書いた、iBookで過去に焼いたCDRから大量のファイルを読み出すというプロセスで、異常な回転音を出して読み出しが遅くなったりCDRの回転が停まってログアウトしてしまったという問題が起きた。 回転音は回転数がかなり上がると起きるようだ。わりと上等なCDRWから読み出す時は異常音がしないとか、最初のうちは異常音がしないがだんだん異常音が大きくなってくるなどの症状から考えて、回転数の上昇と異常音が関係していると見ている。 このCDRは一枚70円程度のかなり安いものだったが、それで歪みが出ているのかもしれない。 これで判ることはCDRはバックアップとしてはたいして役に立たないということだ。 一枚で640M程度しか書き込みができないので、数十Gのボリュームのバックアップには100枚という単位のCDRが必要になる。 これでしかもファイルの更新ごとに新しいCDRに焼いていたらどれがどのバックアップか判らなくなってしまう。 実際今でもCDRの書き出しはそこそこの枚数になっているが、どこに何が入っているのかよく分からないので結局活用できていない。 やはりバックアップは外付けのHDに取るべきで、CDRはオンラインでファイルを渡せないような相手に手渡すために活用するべきだということがよく分かった。 CDRはバックアップにならない。 |