VFCのLARことFAL〜1950年台に設計され60〜80年代の報道フィルムでよく見かけたFALのメカを愛でる

1960年台に子供時代を送った身からすれば、厨房時代、青年期に見ていた世界の報道フィルムに異様な姿の小銃が写っているのが当時気になっていた。

その一方はベトナム戦でアメリカ兵が使用していたM16自動小銃だった。

そしてもう一方が南米やアフリカの政府軍兵士、民兵、ゲリラが使用していたFN/FALだった。

共通しているのはどちらも細長いフォルムをしていて、ピストルグリップをつけていて、そのピストルグリップもハンドガードもストックも樹脂製というあまり見慣れない外観をしていた。

ライフルといえばガーランドにしてもエンフィールドにしてもウエザービースタイルのものを見慣れていたので、この2つの世界標準の姿が異様に見えた。

樹脂ストックやピストルグリップ、ボックスマガジン、セミフルセレクティブってあれから50年経った今ではむしろ普通で、そうじゃない小銃の方が珍しいかもしれないがとにかく当時は

「なんだこれ?」

というふうに見えた。

特にFALの細長さは異様で、当時は

「折れないのかな?」

と思っていた。

ウクライナの義勇兵がFALを割り当てられて

「細いし長いし使いにくい」

とTwitterでぼやいていたのも見かけた。

流石に今のウクライナなどの近代戦ではFALは使いにくいのはわかる。

大体塹壕戦かブッシュ戦だから長いのは辛いし、英軍がFALの英国向けのL1A1を更新した主な動機は「重いから」という理由だった(その割には後継小銃のL85はL1A1とほぼ重量が変わらない)。

このひと目見たら忘れない「スマート」なテッポのメカがどうなっているのか気になっていた。

昨年取り上げた時はサラッとしか書かなかったが、いろいろ「なるほど」と思わされるディテールに唸らされたのでそこらを中心に書く。

(上)FN/FAL実銃と(下)VFCのLARことFALエアソフトガン

(上)FN/FAL実銃と(下)VFCのLARことFALエアソフトガン

VFCのFALはフォルムの捉え方もディテールも抜群でこのサイズの写真では

実銃とエアソフトガンを見分けることは難しいぐらいよくできている

VFCのLAR(英語版の製品名でフランス語名称がFAL)は見た目がよくできているだけでなく

メカニズムもかなりの再現度でメカの勉強になる楽しいエアソフトガン

サバゲでの戦力ばかり気にしているテッポ好きもいるが私の興味はむしろそっち

マズルブレーキバレルの凹凸などすべて意味があるはずで

なぜこういう形状になっているのか考えるのも楽しい

レシーバーはスチールとアルミの組み合わせで

安全性を確保しながら金属製の凄みも感じられる

無可動実銃に近い雰囲気がいい

まずはフィールドストリッピング(通常分解)の手順

レシーバー後端のテイクダウンレバーを後ろに引くと

アッパーレシーバーが中折れ式に開く

ダストカバーが後ろに抜き取れる

このダストカバーはAK47のダストカバーと同じでホコリがメカ部分に

入らないようにカバーしているだけでこれ自体の機能は何もない

これはエアソフトガンだけのパーツでリコイルバッファーを後ろに抜き取る

フルオートのストロークを稼ぐための部品で無くても動く気はするが

エアソフトガンとして使うならこの部品は必要

そしてボルトキャリアグループを後ろに抜き出す

ガスカットノブの固定ボタンを押し込むと90°回転させて…

ガスカットノブ、ガスオペレーションピストンが取り出せる

ピストンは長いピストンロッドにピストンスプリングがセットで取り出せる

工具なしで分解できるのはここまで

実銃は1発でも撃ったらその日のうちにここまで分解して

ボルト周り、バレル内、ガスシリンダー周りのカーボンをキレイに

落としてオイルを噴かないとあっという間に錆びてしまう

なので通常分解の手間がいらないのは軍用銃の絶対条件

FALは合格ということらしい…エアソフトガンには関係ない話

VFCのLARには実銃の付属品と同じ形状の分解工具がついているが専用工具がなくても分解はできる

ハンドガードはこのネジを抜くと左右に分解できる

ハンドガードを開いたところ

ガスシリンダーの根元のプラグを時計回りに回すとキャリングハンドルが抜ける

さらに回すとシリンダーの固定部分が外れる

シリンダー前端のガスレギュレータを反時計に回すとシリンダーを固定しているピンが見える

これをポンチで抜けばガスシリンダーもバレルから抜ける

レシーバーヒンジスクリューを抜く

これも専用工具でなくても抜けるので専用工具なしでできないことは

フロントサイトのエレベーション調整だけだと思う

ヒンジスクリューを抜くとヒンジが反対側から抜けて

アッパーレシーバーとロアレシーバーが分離できる

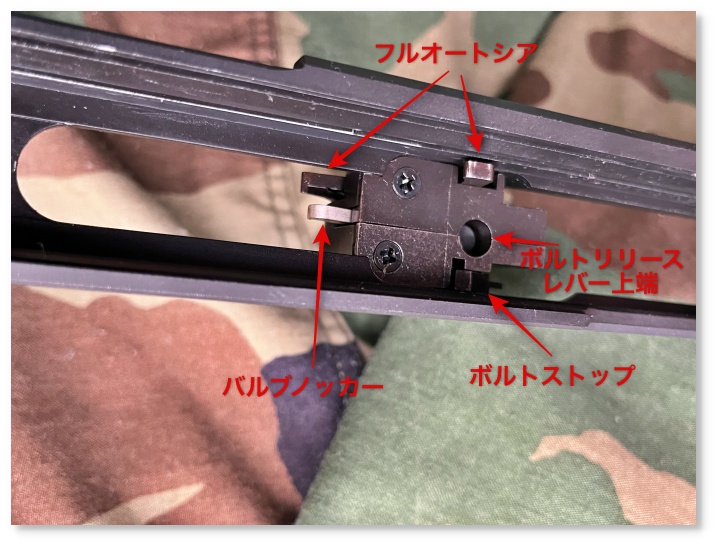

ロアレシーバーのトリガー・シアメカ

ハンマーが左にメインスプリングが右にオフセットしているのは

FNCやSCARにまで引き継がれたFNの伝統

トリガー・シアの上にディスコネクターが

乗っかってハンマーをとらえるシンプルなメカ

フルオートシアはアッパーレシーバーにあってヒンジをシャフトにしている

後端の突起がハンマーの根元のノッチを捉える

フルオートシアの前端の突起をボルトが蹴ってフルオートの激発が起きる

フルオートシアの突起の反対側にはボルトストップの突起があってこれでボルトを止める

ボルトリリースレバーを下に引くとボルトは前進する

バブルノッカーはエアソフトガン独特の部品

こうしてみるととてもシンプルなメカでシンプルゆえに故障は少なさそう

アフリカや東南アジアなど条件が悪い地域でAK47と並んで

広く使用されたのはこのシンプルで確実なメカゆえだと合点がいく

スライドの隙間から泥や埃が入るのを防ぐダストカバーは

各国の制式小銃とも苦慮するところだが

FALはコッキングレバーと一緒に動いてコッキングレバーは

ボルトと連動しない仕組みなのでホコリは入りようがない

レバーが動かないので指に当たったり顔に当たったりもしない

古い設計なんだけど今日でも通用するアイデアが盛り込まれている

ハンマーのコック位置は3通り

左はハンマーダウンの位置、真ん中はボルトが下がった時のフルオートシアが

ノッチを捕まえている位置、右はシアがハンマーを捉えている位置

この間にディスコネクターがハンマーノッチを捕まえている位置もある

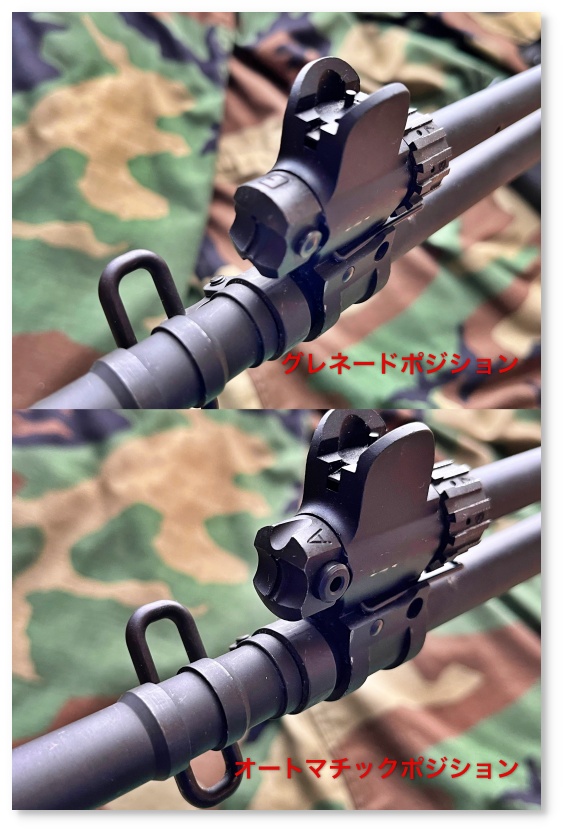

ガスポートも精密に再現されている

上はグレネードを発射するためガスカットして単発射撃のポジション

下は180°回転してフル・セミオートの自動小銃モードのポジション

暗闇でもこの切り替えができるようにオートポジションだけ溝が切られており

何も見えなくてもポジションを間違えない工夫がされている

これがFALの最大の特徴

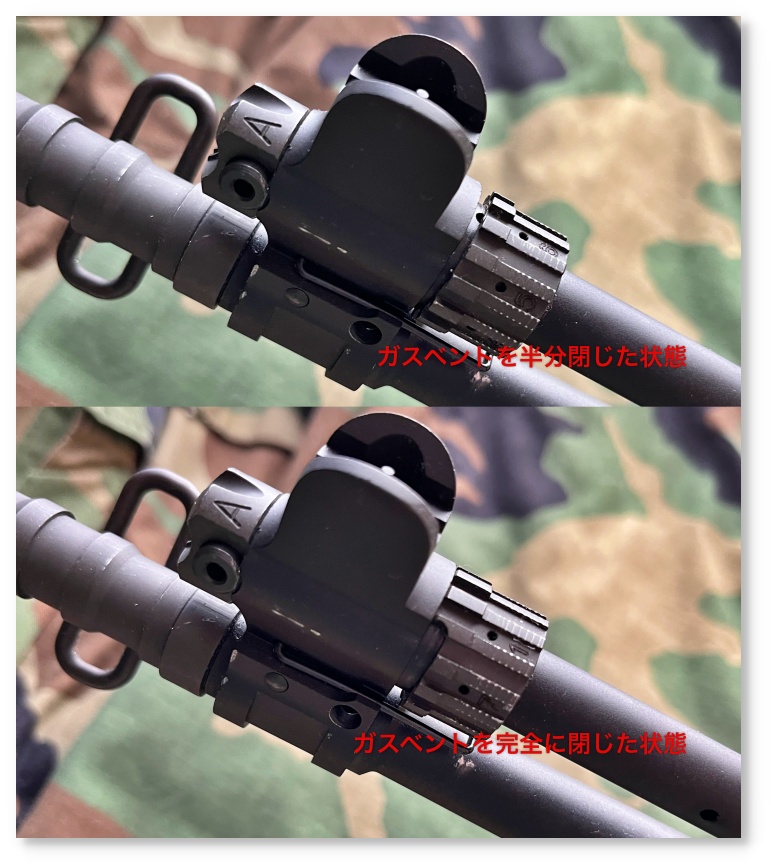

シリンダーにはガスベントの穴が空いており通常は

この穴が外に開いている状態で使用するのが推奨

このガスレギュレーターを回転させてベントが半分開いた状態、

完全に閉じた状態など無段階に選択できる

通常はベントは開いた状態で射撃するが埃が入ったりシリンダーにカーボンが

詰まったりで動きが悪くなったらこのベントを閉じると動きが良くなる

この無段階に調整できるのがFALの素晴らしさだと称賛する人もいる

エアソフトガンには全く関係ない機能だがVFCはちゃんと再現しているのがエモい

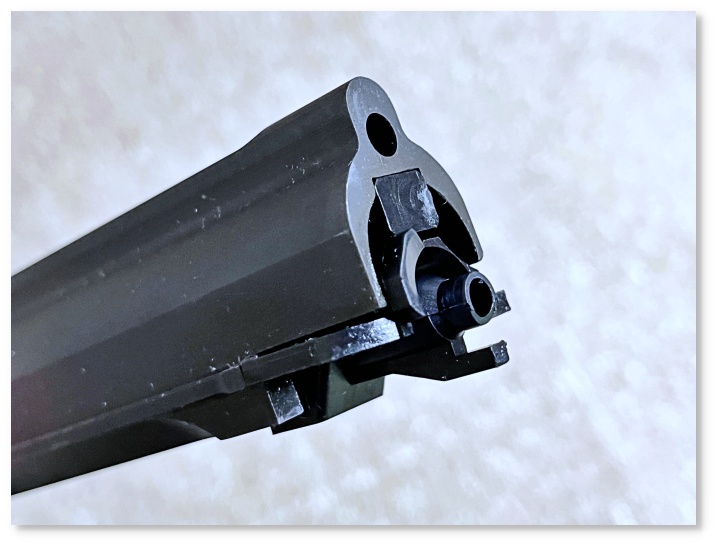

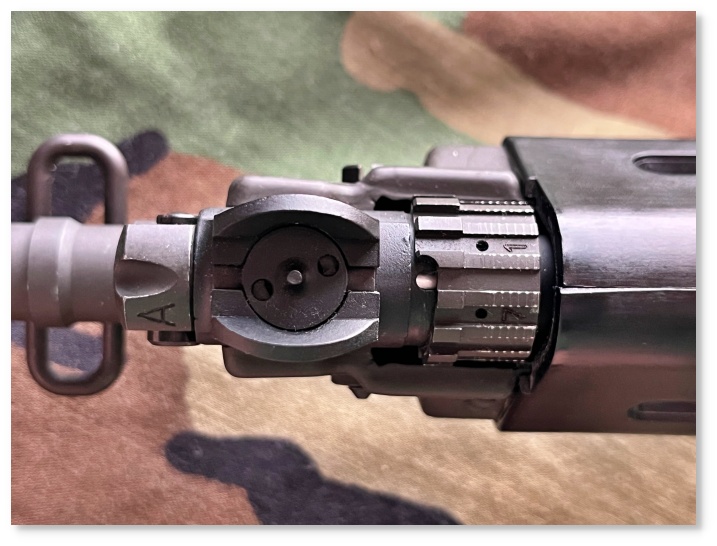

ボルトキャリアのブリーチ

実銃のボルトに当たる部分がエアソフトガンのローディングノズルになっている

ローディングノズルは左右に1対のロッキングラグが張り出して実銃はこれが回転して

チェンバー側のリセスに噛み合ってロックするガーランドやM1カービンに似たデザイン

斜め上にエキストラクターのモールドもあってこれもエアガンの性能に無関係ながら

とてもよくできていると思うし実銃の構造が想像できて勉強になる

Twitterでこういう実銃の動画を見つけた

左上より発射の後ピストンロッドが突き出してボルトキャリアを蹴って後退させる

ボルトが咥えた空薬莢をエジェクターが蹴り出すとピストンロッドもシリンダーに戻る

同じプロセスを上から撮影した実銃動画

やはりピストンロッドがボルトキャリアを後ろに蹴り出すが

ロッドがかなり長く突き出しているのがわかる

このロッドに空薬莢が当たってジャムの原因にならないかと心配になるが

そういう欠点がFALにあるという話は聞かないので

エキストラクターの設計がよほど優れているんだろう

同じく左斜めからエジェクションとローディングのプロセスのキャプチャー

こういう動画を見るとマネしたくなるのがお子様

激発後ピストンロッドがボルトキャリアを蹴り出し

ボルトが下がりきるとロッドはシリンダーの中に戻る

こうなると実マガジンとNATO弾のダミーカートが欲しくなるw

ピストンもアルミから削りだされてリアルな姿に成形されている

シリンダーのガスベントの穴からこのピストンが銀色に見えているのがリアル

これらの工作はエアソフトガンの性能には全く寄与しないが

こういうところに手を抜かないのがVFCのすごいところだと思う

実銃はAKMなどと同じくダストカバーがなくても射撃ができるが

VFCのエアソフトガンもダストカバーを外したままでBB弾が発射できる

何から何までリアルさに徹底的にこだわっている

セーフティポジションからフルオートポジションまで200°以上

回転させるセレクターレバーは使いやすいとは言い難いが

1950年代初頭にセミフル切り替えを確実に実現したデザインはカラシニコフに匹敵する

細い…そして長い…しかしレシーバーやバレルはたわんだりしない

しっかりした剛性があって実銃もこんな感じなんだなと想像させるVFCのFAL

2025年2月4日

|

|