anchor

MacOSXでフラグメンテーションのチェックをするには?

またはフラグメンテーションの対処はした方が良い?

ShowVolumeFragmentation(Freeware)

OS10.3Panther対応

OS10.3Panther対応

ファイルの書き込み、上書きを続けていると内蔵ディスクにフラグメンテーション(ファイルの断片化)が起きてくる。

そのフラグメンテーションが起きるメカニズムはここに詳しく書いたが、問題はこのフラグメンテーションがどれくらいシステムの動作に影響をもたらすかということだ。

このアプリの作者さんもその辺りを考察していて

「ディスクに20%以上空きスペースがある場合は気にすることは無い」

と書いておられる。

「ただし空きスペースが10%を切った場合はちょっと気にした方が良い」

というのが、この作者さんの見解だ。

実際Mac miniのパンサーで実行してみたところ、なんと最上位のEIJIROファイルからは500以上の断片化を検出した。

ここでOS9時代だったら青くなってシマンテックのノートンスピードディスクなんかかけていただろう。

しかしOSXを使っている現在はそんなことをする必要もないし、そんなものを使うと結局今よりも悪い状態になって、システム再インストールなんていう重篤な状態になってしまうということを今では体験的に思い知っている。

つまりこのアプリでフラグメンテーションを検出しても結局何もしない方が良いということだ。

OSXはファイルの上書きでフラグメンテーションの解消をトライするようにセッティングされているそうだし、フラグメンテーションが残った状態でも動作に問題を起こさない。

実際私の知っている人でOSXでわざとフラグメンテーションを生成して、そのあとスピードディスクでデフラグをやって両方の状態でベンチマークをとった人がいたが、結論からいうと体感できるほどのスピードの差はなかったということだ。またフラグメンテーションが原因でシステムが不安定になるということも確認できないという。

つまりデフラグはリスクばかりが高くてその効果がほとんどわからないということだ。

それではなぜ皆デフラグということを言うのかというと、それはWindowsでの常識が影響しているのだ。

Windowsでは確かにフラグメンテーションがシステムの動作速度や安定性に影響を及ぼすということは考えられる。

私の会社の同僚には毎日Windowsを起動する時にディスクスキャンをかけてデフラグをやっているという人もいた。

こんなのは私から見れば自殺行為で、いつ起動できなくなっても不思議ではないという気がする。

それでWindowsでのそういう常識に慣れた人、あるいはOS9以前もフラグメンテーションの影響を受けやすかったので、そういう常識が染み付いた人がシステムが不調になると

「デフラグをしなきゃいけないんじゃないか?」

というようなことを言うわけだ。

しかし上記のように実際にデフラグの実験をした人によれば、少なくともOSXに関してはデフラグの効果はほとんど認められず、デフラグのリスクは他の環境と同じく非常に高いという結論になる。

だから繰り返して強調するが、こういうアプリを使って大量のフラグメンテーションを検出してもくれぐれも慌ててノートンのスピードディスクなんかかけてはいけない。

そんなことをすると、もともと問題が無いところに問題を作り出すようなものだ。

なおこのアプリの動作にはhfsdebugが必要だ。

この実行型ファイルをダウンロードしてShowVolumeFragと同じフォルダに入れることで初めてこのアプリは動作する。

ShowVolumeFragmentationはボリュームの断片化を検出するアプリ

大量のフラグメンテーションを発見したところで結局何もしないのだが....

anchor

iDefrag Demo(Shareware)

OS10.4Tiger対応

OS10.4Tiger対応

OS10.5Leopard対応

OS10.5Leopard対応

OS10.6SnowLeopard対応

OS10.6SnowLeopard対応

Macのボリュームのフラグメンテーション(断片化)を診断したり解消するアプリ。

最近はiPhone、iPad効果なのか、Windowsから大量にMacにユーザが流れ込んできて、最近Macを使い始めた、あるいはこれから使い始めるという人が随分増えた。

そうするとMacとWindowsのカルチャーの違いから多くの誤解が生じる。

例えば最近Twitterなどで

「Macのデフラグのやり方が分からない」

「Macにはディスクデフラグソフトが付属していない」

「Macの断片化がひどく、こういうところがやはりWindowsに比べて遅れている」

等の書き込みが散見されるようになってきた。

Windowsマシンを動かす上でデフラグは必須のメンテナンスだ。

だから長年Windowsを使ってきたユーザには「システムが遅くなったらデフラグ」というのは体に染み付いている。

しかしその常識をそのままMacに持ち込むから、上記のような不満になってくる。

結論から先に書くとMacの場合、使い方に心得があれば基本的にデフラグなどは必要ない。

長年使ってきてデフラグの必要性など感じたことは一度もない。

それでもどうしてもデフラグをやらないと精神衛生上耐えられないという方のために、こういうアプリがある。

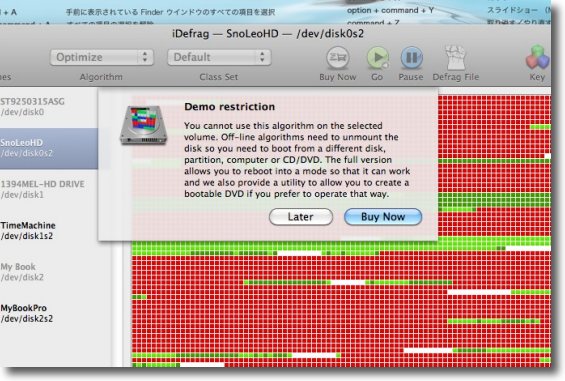

このアプリはレジストする前のデモ版でも起動ボリュームなどの断片化の全域診断は可能なので、これを使って自分のディスクの断片化の状況を確認してみるのもいい。

使い方に心得が有ればと書いたが、その心得はそんなに難しいことではない。

注意しなければいけないのは、ディスクの空き容量が1〜2GBしかないような余裕がない状態で使うなという一点だけだ。

どれくらい空き容量があれば充分かは、CPU速度、メモリ容量などいろんな条件によって変わってくるが、基本的には10GB程度以上起動ボリュームに空き容量があれば、あるいは20%以上空き容量があれば断片化は気にすることはないと思う。

空き容量は大きければ大きいほど断片化を予防できるので、無理なパーティション切りをして起動ボリュームを小さくするよりも、パーティション切りしないでワンボリュームで使うのが良いと思う。

それで断片化が進行しない理由は、Mac/UNIXが採用するファイルシステムは自動的にフラグメンテーションを解消する仕組みになっていると理解しておいてもらっていい。

iDefragはレジストすると起動ボリュームのデフラグ(断片化解消)をシステムディスクからの起動をしないで進めることができるとリードミーにも書いてある。

iDefrag2からは、そういう専用ブータブルディスクを作成してそこから起動して起動ボリューム全域のデフラグをする仕組みに変わったようだ。

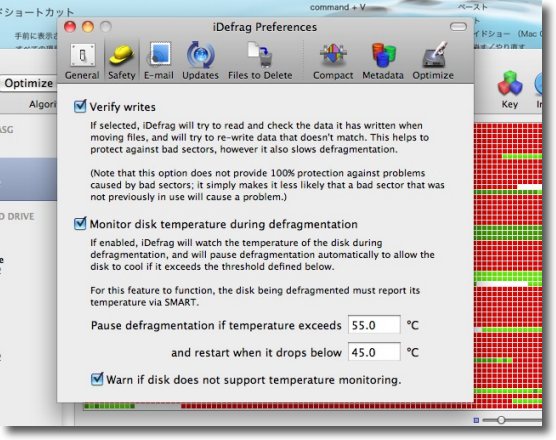

またデフラグの作業中SMARTモニタリングでディスクの温度も監視して、温度が上昇した場合はデフラグの作業を一時停止させるとか、デフラグの書き換えのプロセスの度に、データの書き込みが正常に行われたか確認するとかの安全策も用意されている。

デフラグをあまり頻繁にやらない方が良いというのは、データの破損以外に夏の気温が高い時にディスクアクセスが激しいデフラグ作業を頻繁にやると、ハードディスクの温度が上昇して逆に故障の原因になりやすいということも関係する。

ハードディスクは50度以上に温度が上がりっ放しになって数十分も下がらないなんてことを頻繁に繰り返していると、故障の確率が急増することが確認されている。

デフラグを気にしてかえってディスクの寿命を縮めるような愚かなことを繰り返さないことをお勧めする。

どうしてもデフラグをやらないと精神の安寧が得られないという人はこういうアプリを積極的に使ってみるのも手だ。

ただし繰り返し強調するが、Macの場合はデフラグの必要はないということは断言しておく。

このことは以下のキャプチャーでも説明する。

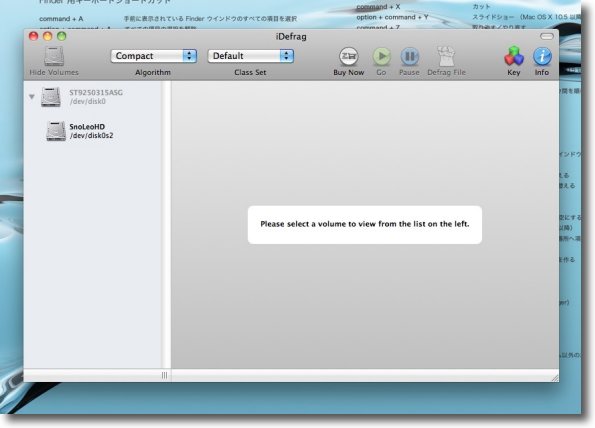

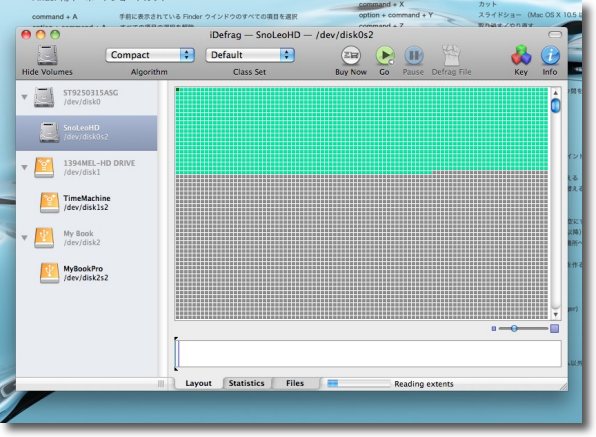

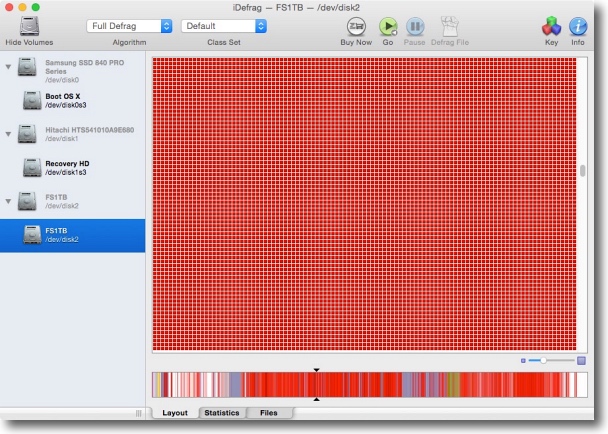

iDefragを起動するとこういう画面に

まずどのボリュームを診断したいのかを左のペインで選択せよと出てくる

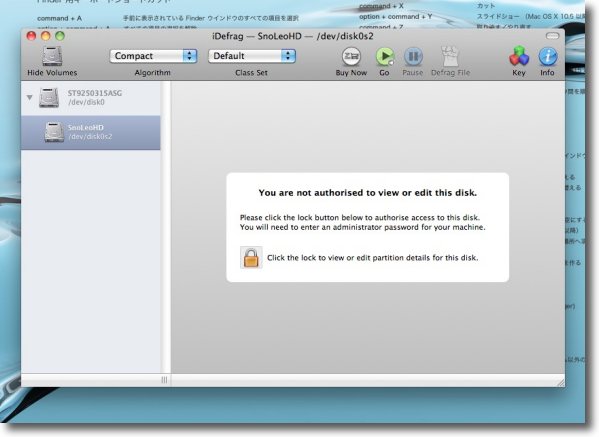

システム領域も含めてフラグメンテーションの診断をするので当然管理者権限が必要になる

この表示で南京錠のアイコンをクリックする

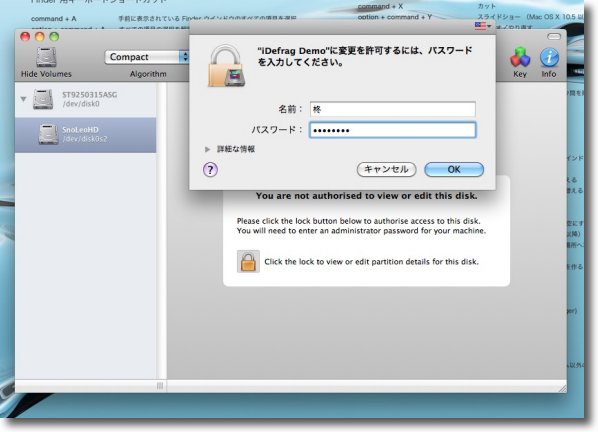

パスワードはルートのパスワードでないといけない

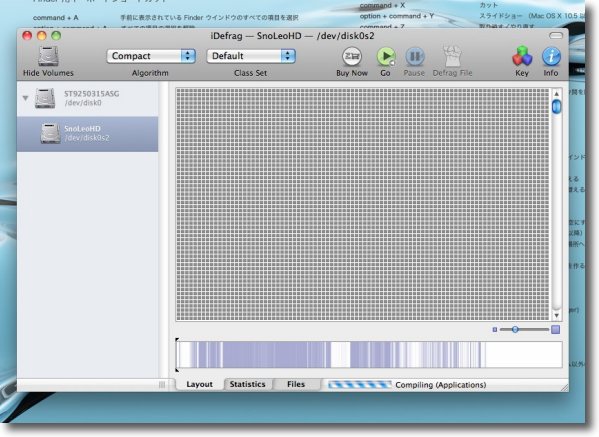

こうして診断がスタートする

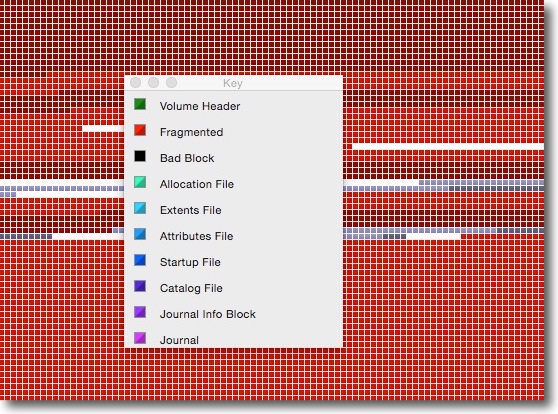

診断が進行していくとアロケーションの色分けが広がっていく

緑は一応問題ない領域ということらしい

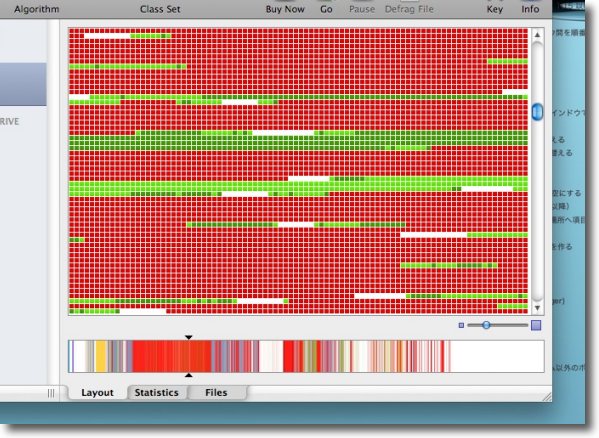

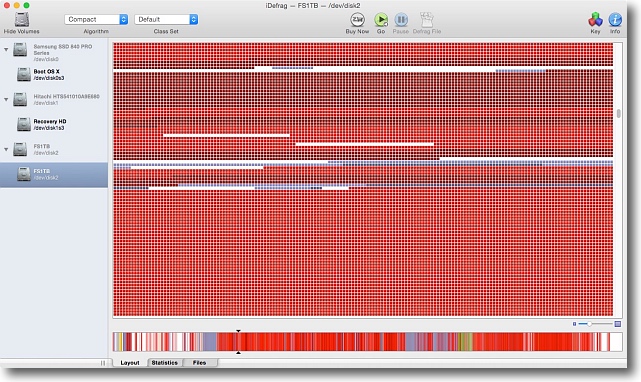

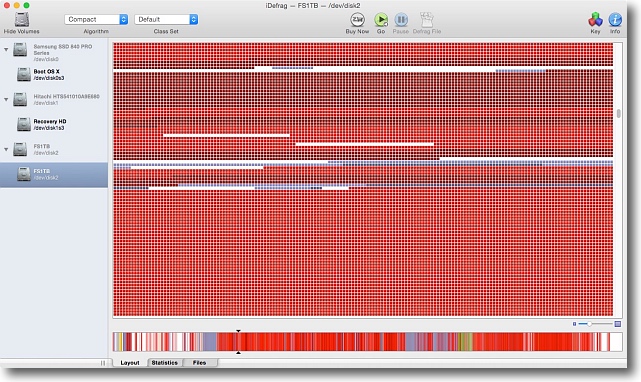

さてこれがグラフィックの診断結果

この通り真っ赤になる

これだけ見ると断片化が深刻なレベルで広がっているように見える

「これはまずい!いますぐにでもレジストしてデフラグをやらなければ!!」

と思ってしまうような色あいだ

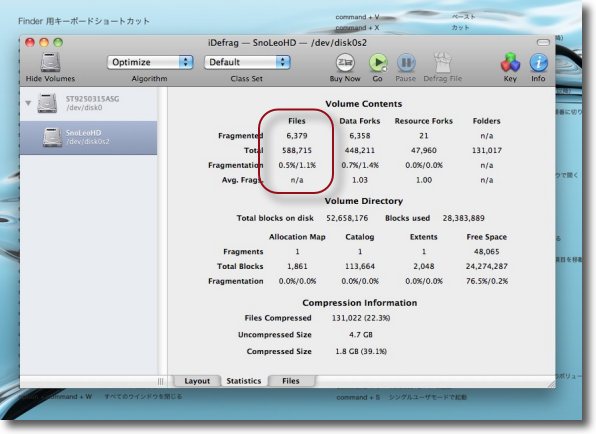

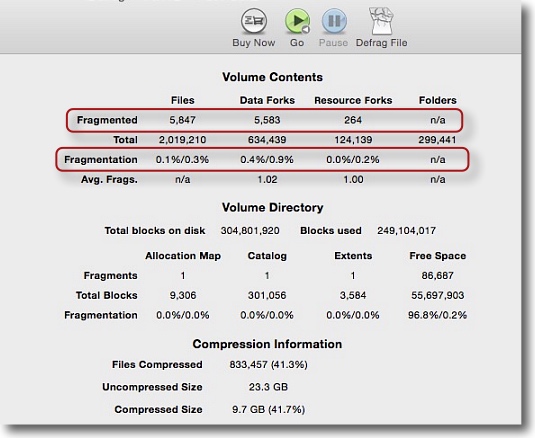

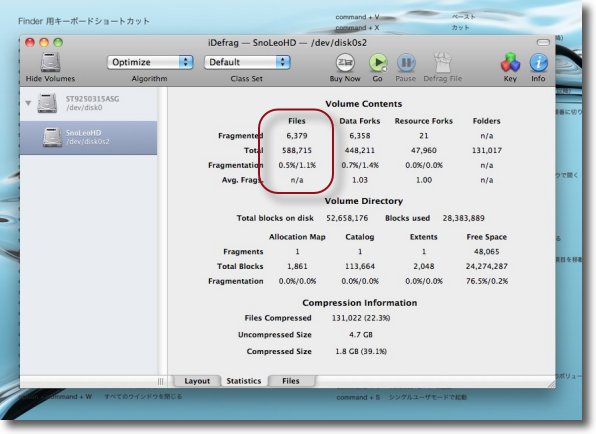

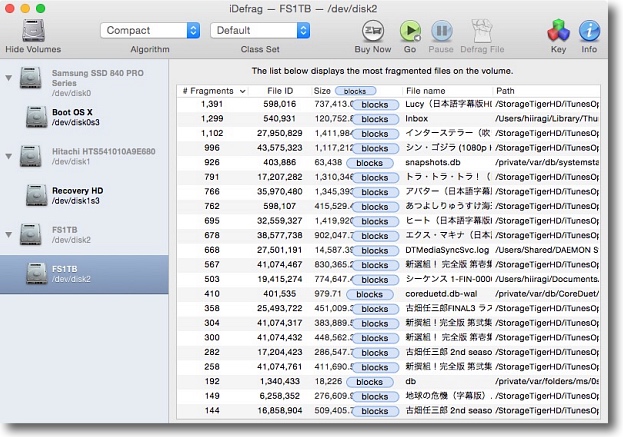

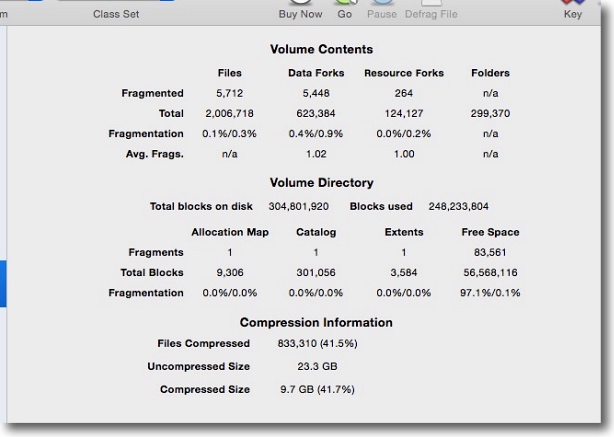

しかしこちらの「Statistics」のタブでまずその数に注目して欲しい

総ファイル数に対して断片化しているファイルは6400ほど、

1.1%のファイルが断片化しているということになる

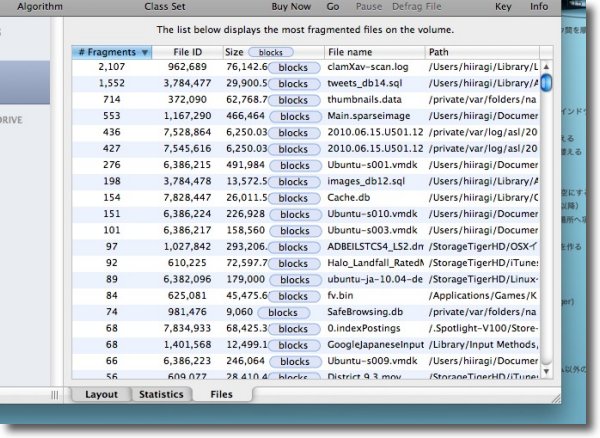

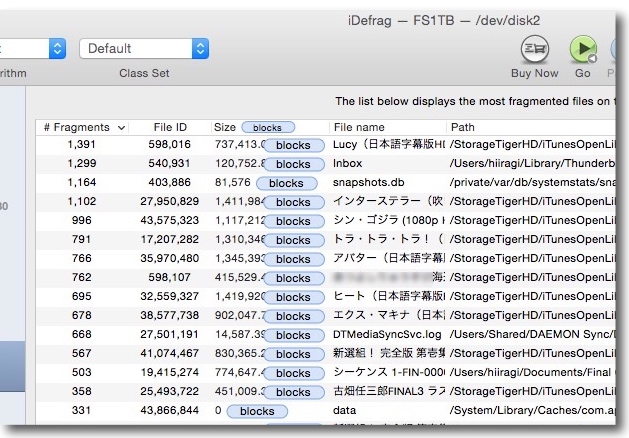

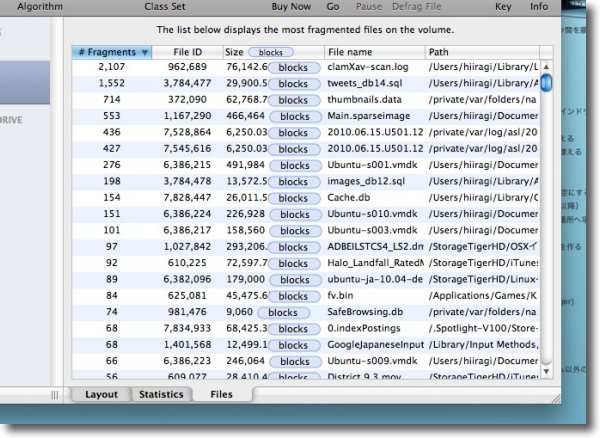

さらに「Files」のタブをよく見ると6400もの断片化したファイルのうち

1/3の2100はClamXavのスキャンログ、1500はEchofonのTweetデータベースログ、

700はサムネイル、500は暗号化ドキュメントのスパースバンドルと

上位5/6は別に断片化していても大勢に影響のないファイルばかりだ

システムなどの速度に影響しそうなファイルの断片化は合計でも100前後しかない

これは長年Macを使ってきた私の実感とも一致するが100程度の断片化は別に深刻でもないし

このためにいろいろリスクのあるデフラグをかけるメリットはほぼない

それでもどうしても断片化があると精神衛生上良くないという方のために

このiDefragをレジストするという手はある

デフラグには別パーティションまたはシステムディスクからの起動を要求されるが

iDefrag2からは専用ブータブルDVDを作成して

そこから起動して全域デフラグということも可能になった

またデフラグ作業中の書き込みをその都度チェックするモード、ハードディスクの温度を

監視して過熱を防止するモードなど様々な安全策も用意されている

ただ何度も強調するがMacの場合デフラグは必要ないので

時々このデモ版でチェックするだけで充分だと私は思っている

この通り自動的に断片化を解消する仕組みがあるにもかかわらず、断片化を起こしているファイルというのは、頻繁な回数追記上書きされるような種類のファイルに限られている。

このうち大部分を占めるウイルス対策ソフトのスキャンログやTwitterクライアントのデータベースファイルは、別に異常が無ければ削除してしまってもかまわない。

それだけのことで大半の断片化は一瞬で解決する。

過去に相当負荷のかかった業務用のMacのメンテナンスも経験してきたが、断片化が深刻なレベルにまで進行したという経験は一度もない。

せいぜい100から200、多くて300。

30〜60万ものファイルが格納される起動ボリュームの中で、この断片化のレベルは取るに足りないということになる。

システムの動作が遅くなっているのを見て、せっせとデフラグして一向に症状は改善していないのに

「もっとデフラグせねば」

なんて言ってる「デフラグ信者」もたまに見かけるが、Macの場合システムやブラウザなどの動作がもたつくのは大概はもっと別のことが原因になっている。

その原因を切り分けるのが先決で、盲目的にデフラグをやっても一向に症状は解決しない。

ただし上記のことは

「起動ボリュームに充分な空き容量がある場合」

に限られる。

初心者の中にはディスクを効率的に使いたいと考えるのかどうか分からないが、空き容量1GB切るようなレベルで使っている人をたまに見かける。

この場合は断片化はどんどん進行していると考えて間違いない。

ハードディスクなんてもうコモディティ化して安いんだから大容量のものを大盤振る舞いしたほうが、いろいろシアワセになれると思う。

2010年6月21日

anchor

Macを高速化するにはMacにもデフラグが必要という幻想はなぜ繰り返し湧き上がってくるのだろうか…こうなったらもう数字で検証するよ

愛用のMacを高速化する私の10のTips…とかいう類のブログ記事なんかで今でもたまに見かけるし、コメント欄に

「デフラグを忘れているよ」

とかツッコミをする人も見かける。

が、Macでデフラグは本当に必要なんだろうか?

という書き出しの調子からも分かる通り、あるいは私のサイトを読んでおられる皆さんは御察しの通り私はMacデフラグ無用論者だ。

Macにはデフラグは必要ない。

このことは昔から何度も書いているのだが、やはりWindowsからMacに移ってきた人たちを中心に

「そうはいってもデフラグはやらないとMacも調子悪くなるでしょ?」

という思いは強いようだ。

本題に入る前にそもそもデフラグとは何かを簡単に説明する。

昔教わった社会学というか建築関係の用語だったと思うが、不動産にもフラグメンテーションという言葉があるそうだ。

こういうことだ。

かつて地主や豪農が集まっていた村落がある。

こういうところは一軒あたりの土地の面積は非常に広い。

ところがこういう地方の村落も、都市の郊外化、いわゆるサバーバンスプロール現象で都市のベッドタウンに組み入れられて市街地化する。

やがて地主、豪農も世代替わりして相続税も払えなくなって土地を売ってしまう。

こういう時に非常によく見かけられるが、この大きなお屋敷の土地を分筆して、狭小戸建住宅が立ち並ぶいわゆるミニ開発が起きる。

一軒のお屋敷が7〜8軒の狭小建売住宅として分譲される。

こういう状況を不動産のフラグメンテーションというそうだ。

マンションのワンフロアを使っていたお金持ちの部屋も細かく分割されて小さな部屋になっていく。

あるいはマンションの建て替えに伴い一戸あたりの床面積はだんだん小さくなっていく。

こうしたフラグメンテーションが起きると何が始まるかというと、地域コミュニティーの崩壊が始まる。

町内会で何をするにも全員の合意を取るのが大変になっていくし、回覧一つ回すのだってやたら時間がかかるようになってくる。

なんだ不動産のフラグメンテーションってハードディスクのフラグメンテーションと似てるよね。

ようするにハードディスクの読み出し、書き込みが遅くなる理屈は町内会崩壊の原理と一緒だ。

ならば分割された狭小戸建や狭小マンションを全部統合して、赤の他人と共同生活をさせればまたコミュニケーションは速くなってコミュニティーが復活する。

現実の社会でそんなことやったらポルポトだが、ハードディスクなら問題なくできる。

これがデフラグ。

それが理屈だが、実際にはMacの場合フラグメンテーションは普通に使っていればそうそう起きない。

起きない条件は

1)ディスクをギリギリまで使って空き容量が数十GBを切るようなシビアな使い方をしていない

これだけである。

大体起動ボリュームの15%または20GB程度は何も使っていない空き容量を確保すること

これで防げる。

理屈で言うよりも数字で示したほうが確実でわかりやすいので以下の検証をした。

anchor

iDefrag(Shareware)

OS10.10Yosemite対応

OS10.10Yosemite対応

OS10.11El Capitan対応

OS10.11El Capitan対応

OS10.12Sierra対応

OS10.12Sierra対応

Mac OS Xでは数少ないボリュームのフラグメンテーションの検査、デフラグを実施できるファイルシステム適正化アプリ。

このアプリはシェアウエアだが、フラグメンテーションの検査だけならデモ版でも可能だ。

これを使って使用7年目、一回もデフラグなんかやったことがないMacBook Proの内蔵ボリュームを検査した。

このアプリで内蔵ボリュームを検査すると断片化したファイルは赤く表示される

チャートはこのように真っ赤になるので今すぐにでも

デフラグが必要みたいに見えるのはこのアプリの造りのおかげ

チャートの色分けの見方はこんな感じ

しかしこの断片化の数字を見ると断片化したファイルは約5800、全体の0.1%にすぎない

しかも断片化したファイルの上位を占めているのは

iTunesライブラリのサイズが大きいビデオファイルなどがほとんど

Thunderbirdの受信フォルダやスナップショットのフォルダなど

今では使っていないものも上位に来ている

昔の断片化がファイルを触っていないために残っているのかもしれない

ビデオファイルはAppleTVにしろバッファーして再生されるのでシステムの速度とは全く関係ない

要するにこの顔ぶれを見るとシステムの動作速度には全く関係ないものばかりだということだ

MacBook Proは2014年にFusionDrive化したのでこの時に断片化は一時解消されて

しまったかもしれない(Time Machineで復元したので実際には断片化も引き継がれたはずだが)

だから間違いないところを言えば3年間放ったらかしという状況だが

2010年にMacBook Pro使い始めのころの検査結果の画像もあったので比較のために

断片化ファイル総数が6400、0.5%ほどでほとんど同じような数字で推移している

この当時は断片化ファイルの上位はclamXavなどのDBファイルが上位を占めていた

要するにデフラグなんかしなくたって断片化ファイルは増えないということだ

そしてこの当時からチャートは断片化ファイルの色分けで真っ赤になっていた

2017年4月2日

anchor

Macを高速化するにはMacにもデフラグが必要という幻想はなぜ繰り返し湧き上がってくるのだろうか2…デフラグじゃないけど断片化が大きいファイルを削除して登録しなおしてみた結果は…?

デフラグ無意味論者である私は、デフラグの効果がMacの場合微々たるものであることを何度も唱えてきた。

昨今「Macを高速化するためにデフラグをやりましょう」とかいう素人を騙すMacサイトがかなり減ったのは喜ばしいことだが先日の検証に加えてさらに追い打ち検証を。

実際にデフラグをやってみてベンチマークを取るのが一番早いと思うが、デフラグもどきみたいなことはすぐできる。

先日の紹介したiDefragというマックのデフラグアプリで診断結果が出た断片化上位ファイルを削除してみるという方法を試してみた。

もちろん擬似的なデフラグで空き容量を統合するなどのプロセスがこの方法では実行できないので厳密なデフラグではないが断片化ファイルを削除すれば当然断片化は減るはずという理屈。

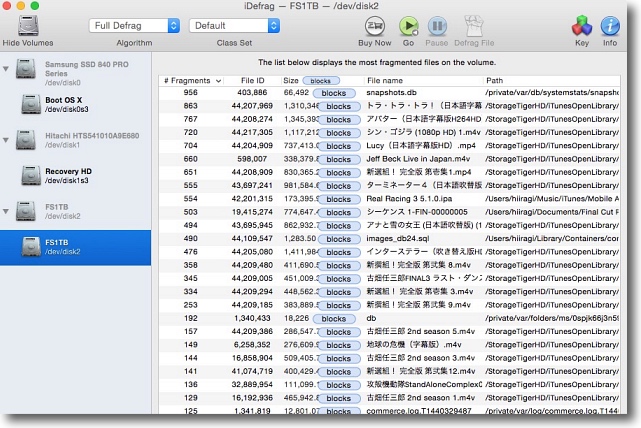

先日紹介したiDefragで断片化上位ファイルのリストを表示する

これらを一旦削除してディスクから退避させれば断片化は減るはず…

ということで削除して戻しをやってみた結果断片化1000を

超えるファイルは一つもなくなりかなり解消されたはず

ところがしばらく運用してみると断片化数は5700ほどでほとんど変わらない

どういうことかというと普通の使い方をしていればファイル数の0.1%程度の断片化は起きるし

それは新品でも同じことだしその影響はないと言い切っていいと思う

ちなみに内臓ボリュームは1.25TBで空き容量は常時250GBほど

これぐらいスペースを開けておけば断片化の数字は増えも減りもしない

数百の断片化が解消されたにもかかわらずフラグメンテーションチャートはやっぱり真っ赤

要するにこういうものなのだということを受け入れれば何も問題ない

2017年4月15日