|

|

|

(惑星ソラリス)

監督 アンドレイ・タルコフスキー

キャスト ドナータス・バニオニス、ナタリア・ボンダルチュク、アナトリー・ソロニーツィン

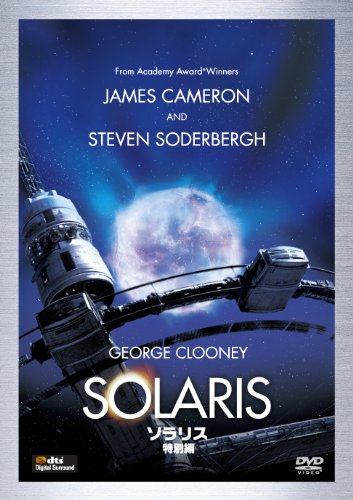

(ソラリス)

監督 スティーブン・ソダーバーグ

キャスト ジョージ・クルーニー、ナターシャ・マケルホーン

もしSF映画の傑作を3本挙げろといわれたら、スタンリー・キューブリックの「2001年宇宙の旅」、リドリー・スコットの「ブレードランナー」と並んでこのアンドレイ・タルコフスキーの「惑星ソラリス」を挙げる人が多い。

この映画はそれだけSF映画の、というよりも映画史上のエポックメイキングな傑作映画だった。なのでソダーバーグが、大胆にもこの傑作映画のリメークにチャレンジするという話を聞いた時には「大丈夫かな?」と思ったものだ。

予想通りというか、そうなることは分かっていたが、出来上がった映画の批評の大部分は「タルコフスキーの映画の表面をなぞっただけの薄っぺらい映画」という内容だった。

こういう大作にチャレンジした段階から、もうそういう言い方をされるのは運命付けられていたのかもしれないが、それに敢えてチャレンジしたソダーバーグという監督に僕は逆に興味を持ってしまった。

この書き方で分かると思うけど、僕はこのソダーバーグの「ソラリス」もなかなかの傑作だと思っている。

まず順に解説していくと、スタニスワフ・レムというポーランドのSF作家の原作

「ソラリスの陽のもとで」 があった。

があった。

この作者には「砂漠の惑星」(「砂の惑星」という大駄作があるがそれとは全くの別物)、「金星応答せず」、「星からの帰還」などの傑作SFといわれる作品が数多くある。

この人の評価は一SF作家というよりもノーベル文学賞を惜しいところで逃した、現代文学の巨匠といった方が良いかもしれない。

レムという人の作品はデビュー作の「捜査」という中編以来、人間の常識に基づいた認識というものがいかに限界のあるものなのか、世界には、あるいはこの宇宙には人間の理解を越えたものがあり得るということに人間の想像がいかにおよばないかということがテーマになってるように思う。

そのテーマをもっとも明確に具現化したのがこの「ソラリスの陽のもとで」という作品だった。

SF映画(小説にも)にはふたつのパターンがある。

ひとつはH・G・ウエルズの「宇宙戦争」のように宇宙人がやってきて地球を侵略したり、人類を殺戮したりするもの。もうひとつはスピルバーグの「未知との遭遇」のように宇宙人が人間と仲良くなりに来たり、人間に何らかのメッセージを伝えにくるもの。

しかしレムはこうバッサリ切り捨ててしまう。

もし宇宙に本当に何らかの知性を持った生物がいるとして、この知性と遭遇するということが本当にあり得たとしたら、このどちらのパターンも現実にはあり得ない、おとぎ話のようなものだという。

この生物は数千光年も離れた地球を侵略したいとか、仲良くしたいとかの利害を一切感じるはずが無い。それどころか、この知性の考えていることを人間が理解できるとなぜ頭から決めつけるのだろうか?

それはひょっとしたら「物を考える海」のような姿をしているかもしれない。

そんな「知的生命体」と人間はどうやって対話して、何を理解すれば良いのだろうか?

『人間は結局この地球上の人種戦争などの経験を宇宙に拡げて考えるだけで、それ以上の想像力が無いのだ。』

これこそが、原作のレムのテーマだった。そしてこの「ソラリスの陽のもとで」ではまさにこの「知性を持った海」の前で何もなし得ない、何も理解できない人間の無力さ、『お客』の訪問によって異常な言動や行動に陥っていく人間の「常識」の脆さが描かれている。

このレムの傑作を映画化するにあたって旧ソ連の巨匠のタルコフスキーは、原作の忠実な映画化ということは諦めて、映画のテーマを絞り込んでいった。

タルコフスキーという人はやはり映画の特性をよく知っている人で、原作のレムの小説は、

「未知なるものへの人間の理解力の弱さ」

「理解を越えたものを見た時の人間のひ弱さ」

「複製として愛するものが現れた時に人はどう行動するか」

「人は生まれ育った土地に残してきた思いを棄てて生きて行くことができるか」

などいくつかのテーマを提示しているが、タルコフスキーはこの最後のふたつのテーマだけに特化して、ここに肉付けをして「未知なるものとの出会い」の部分は大幅に捨て去ってしまった。

映画というメディアの特性を考えると、この絞り込みはむしろ妥当だと思う。

重要テーマをほぼ文字数制限無しにいくつでも盛り込める小説と違って、映画は2〜3時間という時間の中に、あまり多くのナレーションを使わずに、映像と役者の動き、台詞だけでテーマを表現しなくてはいけないという制約がある。

映画では「人間は生まれた土地に残して来た思いを棄てきって生きて行くことができない」というテーマを『お客』として突然現れた死んだはずの奥さんとの心の交流を通じて描き出して行く。

「ソラリス」によって再生された奥さんに愛を感じた時に、またその「複製」の奥さんも人間と全く同じに「愛」などの感情を感じることができた時に、人間と「複製」の差をどこで決めるのか、しかしこの複製には「2号」もいたりして、「複製でも人間と同じに感じるなら人間として扱え」という安直なヒューマニズムも拒否するように物語が進行していって、

「結局人間って一体何なんだろう? 人間であるということはどういうことなんだろうか?」

という根源的な疑問に立ち返ってしまうというSFならではの状況を活かしながらも、こうしたテーマが深く掘り下げられている。

視覚表現ができるために逆に、小説には盛り込めないような新しい「感覚」も盛り込めるのだが理屈は沢山盛り込めない。

だから、テーマは絞り込まれた。

しかし感覚表現として映像で表現されていることは多く深いと思う。

例えば冒頭の初夏のロシアの通り雨の空気感とかが秀逸で、この感覚があるから無味乾燥な宇宙船の内部が余計息詰まりそうな空間に見えてくるのだ。こういう感覚は映画でしか表現できないことで、これは文章やナレーションでは表現できない、映画の技法だと思う。

またソラリスに駐在しているステーションの空調口にササラに切った紙を貼付けると、「梢がざわめくような音に聞こえて安心する」という科学者たち行動から、こういう距離的に人の世界から孤立している場所に数人で、何年も暮らすことの孤独感も表現されている。

宇宙の果てに行っても人間は結局地球から離れて生きていけないという人間の弱さがリアルに描かれているのだ。

またこの時代まではSF映画に登場する宇宙船は皆銀色にピカピカ光る、ゴミひとつ落ちていない最新鋭宇宙船で、乗組員はやはり銀色ピカピカの宇宙服を着ているというのが通り相場だったが、この映画も全く違う表現でリアリティを出した。

主人公のケルビン博士がソラリスステーションに到着すると、その通路には観測機器やケーブルが雑然と散らかっており、機器の一部はスパークした状態で打ち捨てられている。

最初のハリーを乗せて追放してしまうロケットブースは、やけにすすよごれていたし、スナウト博士は髪はぼうぼうで服も何となくよれよれの姿で登場する。

こうした風景から何となくこのソラリスステーションに漂う退廃的な空気が感じ取れる。

ちょっと抽象的な評になってしまったが、この映画は是非実際に見てその「感覚」に浸ってほしいと思うのであまりディテールは書かずにおく。見ていただければ、この映画を3大SF映画のひとつに挙げる人が多いという事実も理解できると思う。

私自身78年頃にこの映画を見て電撃をあびたような衝撃を感じたし、それでこのタルコフスキー監督に一気にのめり込んでいった。

あと映画にまつわる知っていることをいくつか書くと、ヒロインのナタリア・ボンダルチュクはソ連映画の究極の駄作の「戦争と平和」のプロデューサー、セルゲイ・ボンダルチュクの娘だということ(その気位が邪魔して監督のタルコフスキーとは相当衝突していたというエピソードを聞いたことがある)、

スナウト博士役のアナトリー・ソロニーツィンはシェイクスピアの旧ソ連版「リア王」で主人公のリア王を演じていた人だということ。

アンドレイ・タルコフスキーのお父さんはスターリン時代に活躍したソ連を代表する詩人、アルセニー・タルコフスキーで、タルコフスキー映画の「鏡」ではアンドレイ自身がこのお父さんの詩を朗読しているが、なかなかグッと来る格調高い詩だということ。

またオルガン演奏のように聞こえるメインテーマのJ.S.バッハの名曲オルガンコラール集「主イエスキリストよ、私は汝の御名を呼ぶ」は実はモスクワ電子音楽研究所で録音されたもので、シンセサイザーというと富田功のような金属的な音楽ばかりだと思っていた私にはこれも衝撃で、シンセサイザー音楽という物を見直すきっかけにもなった。

さて問題はソダーバーグ版の「ソラリス」だ。

ソダーバーグ版ではタルコフスキーよりもさらにテーマが絞り込まれてしまった。

この映画では異常なシチュエーションではあるが、主人公と死んだ奥さん(の複製)との心の交流という一点にテーマが絞り込まれている。

こういう単純明快さがやはりアメリカ映画なのだろう。

このテーマは原作のレムの小説では、むしろサブテーマというかひとつのエピソード程度にしか描かれていなかった部分で、タルコフスキーが膨らました部分に絞り込んでしまったために、原作のレムの小説とは全くの別物というか、ほぼ無関係な映画になってしまった。

ここいらあたりがレムの原作やタルコフスキーを知っている映画ファンからこっぴどく叩かれている部分で、「ソダーバーグはレムの小説なんか一回も読んでいないに違いない」なんていう口汚い批評も出てくるわけだ。

では単純にこの映画はタルコフスキーの映画を焼き直して、小銭を稼いでやろうというセコイ映画だったのかというと、そうともいえない。

この映画はなぜか後を引くというか、何度も見たくなる映画だからだ。

なぜならこの映画もアメリカ映画と思えないような繊細なディテール表現が随所に盛り込まれている。

例えば冒頭の主人公ケルビンが冷蔵庫からキュウリを取り出してキッチンで切るシーン。

このシーンはまるのままエンディングでリピートされる。

しかしそこには間違い探しのように微妙な変化が現れている。

冷蔵庫の扉に貼られた写真は、レイアの一言が影響しているのではないか?

そして包丁で切ってしまった指の血を洗っている時に、大きな変化に気付く。

このレイア(原作とタルコフスキー版では奥さんの名前は『ハリー』となっていたが、さすがにこの名前は英語圏では男の名前になってしまうので、こういう名前に変えたようだ)は、いつも笑みを含んでいるような不思議な表情をたたえている。

例えば二人が出会った電車の中のシーン。

しかしこのほほえみは心の底からのものではないことがフラッシュバックで説明される。

レイア役のナターシャ・マケルホーンはヨーロッパ的な雰囲気のある女優さんで、だからソダーバーグは起用したといっていたが、それもそのはずでこの人はイギリスの名優だった。

「デビル」なんていう映画でアイリッシュ系の役を演じていて印象に残っていた人だ。

そして、ソラリスステーションの死体安置所におかれた友人の死体をケルビンが確認するシーンでの天井へのパンナップも、エンディングでの驚きの伏線なのだ。

ラストシーンは無言で終わるタルコフスキー版に対して、ソダーバーグ版は印象的な台詞を配した。

「僕達は生きているだろうか?」

「そのことはもう考えなくていいの。私たちのしたことは全て許されたわ。」

ソダーバーグの地球のシーンはいつも雨降りなのは、タルコフスキーへのオマージュだとしても、この台詞にはソダーバーグなりの独自解釈が含まれていて、何回も心の中でリピートしてしまう。

結局『海』は何のために、複製をステーションに送り込んだのだろうか?この謎には一切触れず、だから結局『海』は人間を理解したのだろうかという疑問にもなんら解答を提示しない。

しかしこの主人公は結局この『海』とともに自分の「原罪」を浄化してしまった。主人公への試練として現れた奥さんは最後には救済の象徴として現れる。

ディテールが甘いということは否定しない。

最初にレイアが現れた時のジョージ・クルーニーの芝居はもうちょっとなんとかして欲しかった、とか不満もあるけど何か月か間が開くと「もう一度みたい」という気分になって、結局僕はこの映画をもう6回は見ている。

これって結局良い映画だという証なのかもしれない。

最近のアメリカ映画って、やたら爆発したりCGモンスターが生身の俳優並みに芝居をしてみたり、そういうところにばかり力が入っていて、ドラマツルギーが全くおろそかにされているように感じる。

映画なんて所詮見世物なんだからそれで良いのかもしれないが、あまりにもそういうお子さま向け映画ばかり見せられると飽きてしまうのだ。

映画にだって文学や絵画に負けないような緻密な表現は可能なのだぞというアメリカの制作者が忘れかけていることをソダーバーグは訴えかけたかったのかもしれない。

実際この映画のテンポはとてもゆっくりしている。

(タルコフスキーよりははるかにアップテンポだが)

この作品がこういうテンポなのも、ノンストップアクションのジェットコースターのような映画ばかり見せられているアメリカの観客に「こういう映画もあるんだぞ」と主張したかったということなのかもしれない。

しかしこの映画の評判を調べていて酷評ばかり目についてしまったという状況から、その試みはあまり成功しているとは思えないのだ。

観客は奉る映画はもうタルコフスキーで十分だと思っているし、それ以外の映画は皆ノンストップアクションのCGモンスターバリバリの映画で充分と思っているのかもしれない。

この映画の興行的失敗は映画文化の終焉を予感させる。