anchor

NHK時計(青版、木目調版)(Freeware, Widgets for Dashboard)

OS10.4Tiger対応

OS10.4Tiger対応

Windows2000~XP対応

Windows2000~XP対応

昔懐かしいNHKの定時ニュース前の時計のカウキャッチャーをWidget化したもの。

NHKの7時のニュースと9時のニュースの前は必ずこの画面だった記憶がある。

この時間のニュースを待って家の時計を合わせていたからなんとなく憶えているのだ。

この青い時計は多分モノクロ放送が主体だったころのもので、白黒画面に映すとこういう青いものが一番コントラストの階調がきれいに映るということで青い色が採用されたのではないだろうか。

木目調のものはカラー放送が一般的になってからのものだったような気がする。

これはブログパーツして配布され、WindowsVistaのガジェットやYahoo!WidgetEngineのWidgetとして配布されている。

それがDashboardWidgetとしても対応している。

ブログパーツで話題になったNHK時計がwidgetになった

こちらはブルーベースのもの

そしてこちらが木目調

anchor

iBookのふたを閉じてスリープに入ったまま落ちてしまう症状が2日続いて起きた(SafeSleepの問題点)

年 6 月 2 日の記事で紹介した

SafeSleepだが、それが原因と思われる不具合が発生した。

私は通常iBookは起動したままでいつも持ち歩いているが、バッテリ駆動で蓋を開くとスリープから復帰しない。というよりも電源ボタンを押すと普通に一から起動してくれるので、スリープに落ちたそのままダウンしている感じだ。

これはOSXの初期の頃には時々あったトラブルだが、タイガーになってからは皆無だった症状だ。

それでSafeSleepがやはり影響していると判断して、このアプリの設定を元に戻すことにした。

方法はTerminalを起動して

sudo nvram "use-nvramrc?"=false

というコマンドをまず実行すること。

シングルユーザモードに入ってApplejackで設定ファイルの修復をかける。(これはどちらかだけでも良いと思われる。Applejackだけでも次回SafeSleepを起動すると設定を一からやり直しになるからだ)

そして不可視ファイルを扱えるCoelaのようなファイルブラウザを使うか、Finderで不可視ファイルが見えるようなユーティリティを使うか、Terminalを使うか方法は自由だが

/private/var/vm/sleepimage

というパスのセーフスリープ用の仮想メモリの実体ファイルを削除しておくこと。

これは別に置いておいても良いのだが、これを削除することで1GBもディスク容量を節約できるので

削除すればすっきりした気分になれるはずだ。(実メモリ1GBの場合。2GB入れているなら当然節約できるスペースも2GBということになる)

できるはずなのにできないというのが悔しかったセーフスリープが、このSafeSleepのおかげで私のiBookでもセーフスリープが可能なことが分かったのは収穫だ。

ただ普段使いではセーフスリープはあまり必要性を感じない。

数日に渡って電源事情が悪い地域に出張するという予定も今のところないので、セーフブートができないと困る理由もない。

将来そういう必要が出てきた時にはまたこの機能を復活させればいいということだ。

その時の教訓でいえば、セーフスリープ可の設定にした時には逆に普通のスリープは極力使わないことだ。

スリープに入ったまま落ちてしまうという症状は2日続いて起きていたし、SafeSleepを入れてからというものスリープに入るのに時間がかかるような気がしていたからだ。

落ちてしまえばバッテリを節約するどころかロスになってしまうし、スリープに入るのに時間がかかるというのは、うっかりするとディスクをいためる要件にもなるかもしれない。

anchor

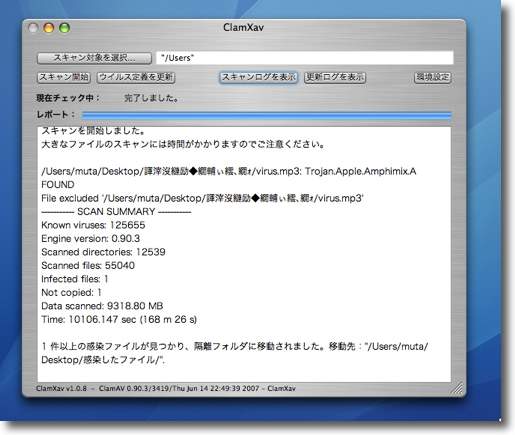

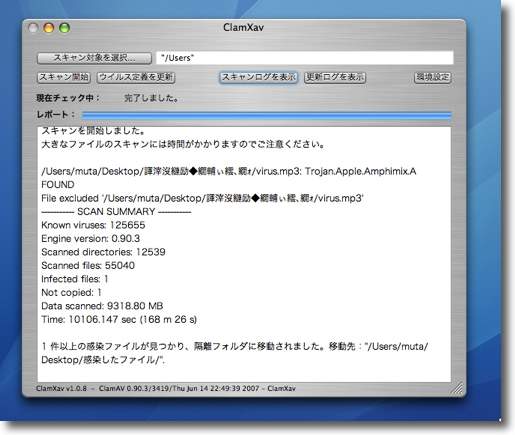

ClamXavバージョンアップして若干スピードはダウン

ClamXavのバージョンが上がっていたのでアップデートした。

前回の教訓があったので同梱のエンジンリムーバーとあるスキャンエンジン削除用のコマンドスクリプトをTerminalにドロップして実行して、エンジンを完全にアンインストールしてから新バージョンのClamXavを起動した。

当然新しいエンジンのインストールを促されるのでそれも実行。

新しいバージョンに変わって何が変わったというのは分からないが、実際に実行してみてややスキャンの速度が落ちたことだ。

前回のバージョンアップでスキャンのスピードは倍近くアップした。高速化したのでますます使いやすくなったと思ったが、今回のバージョンで所要時間は1.5倍くらいに増えた。

少し丁寧にスキャンする仕様に変わったということだろうか?

ClamXavを使ってユーザフォルダ全域をスキャン

スキャンしたファイル数は前回のときよりも1割増えているが所要時間は1.5倍に増えている

ちょっと時間がかかるようになったということだ

テスト用のトロイの木馬ファイルをちゃんと隔離しているので動作は問題なさそうだ

anchor

OpenOffice.org for Mac OS X(Freeware)

OS10.4Tiger対応

OS10.4Tiger対応

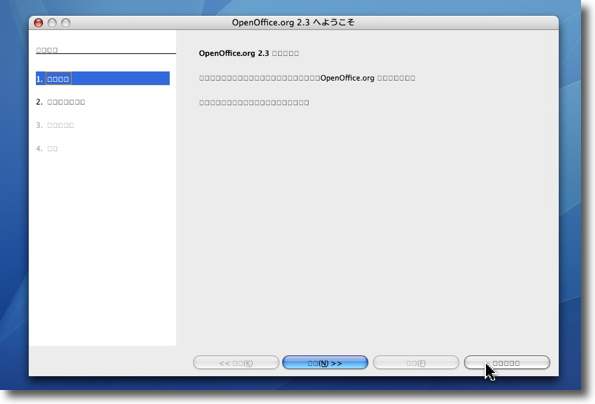

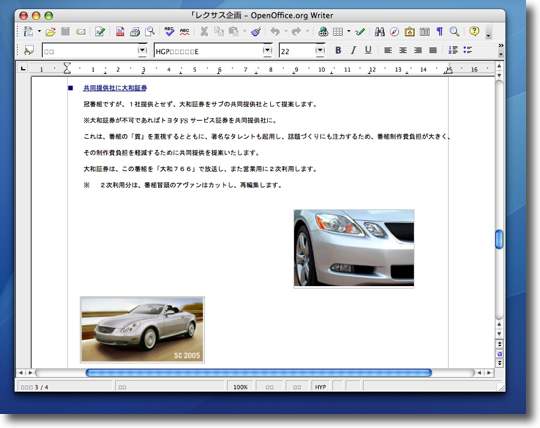

こちらのOpenOffice.orgがMac OS XネイティブGUI環境「Aqua」対応版「OpenOffice.org Aqua Development Preview」を公開 - Mac OS X Trend Informationsという記事を見かけたので、早速OpenOffice.org、略してOOoを試してみた。

これはMicrosoftのOfficeスイートと完全互換性を持ったワープロを目指して、オープンソースで開発されているワープロソフトだ。

完全互換性を目指しているからにはWord、PowerPoint、Excelのファイル、それぞれ拡張子は.doc、.ppt、.xlsのファイルが扱える。

このOOoはWindows版、Linux版、UNIX版などが開発されていた。

このOOoについては以前にも取り上げたし、トップページからもリンクを張っているが、今回の話題はなんといってもMacOSXのネイティブ環境であるアクアにJavaなどでもなくまさしくネイティブに対応したことが最大の話題だ。

(バックヤードでJavaは動いているような挙動を見せたが)

以前に紹介したバージョンはv.2.0.4でバージョンナンバーは近いが、これはOSXのGUIであるアクアのネイティブではなくX11環境で動くものだった。

OSXは元々がBSDというUNIXクローンだから、UNIX版のOOoがUNIXの環境であるX11で動いていたということだ。

それ自体はなかなか使ってみるのは面白い体験だったが、まずX11をインストールしなくてはイケナイし、ことえりを使おうとすると専用のパッチなどをいくつもメークしないといけないとか、Macのライトユーザにはなかなか敷居が高かった。

しかもそのパッチファイルを配布していたサイトも閉じてしまい、OOoを日本語環境で使うのはしばらくは見送らなくてはいけない状況だった。

今回はそのOOoがX11とかそういうものも必要なく、パッチなど特に当てなくともことえりのようなMacの標準のIMで入力できる、つまり普通のMacのアプリと同じように使えるという対応になった。

この意味は大きいと思う。

リンク先の記事にもあるように、サンマイクロシステムもOSXをサポートしてOOoの移植を示唆していたなど、このことは単なる物好きのコードテストではなく実用のビジネスユースを目指していることが分かる。

考えてみればOSXはUNIXクローンのGUIとしては最もポピュラーで、初心者ユーザも多い環境なのだからその重要性が再認識されているということなのかもしれない。

現状では、いくつも問題を抱えておりクラッシュするとかの問題も開発元は警告しており、生産性を要求される用途には使わないようにということになっている。まだアルファ版だということだろうか。

だから問題点はキャプチャーでさらっとふれる程度にするが、それよりもこういう大物アプリが何もメークしなくても、なにも環境をインストールしなくてもそのままMacOSXで使えるようになりそうだという可能性を感じさせてくれただけで充分うれしい。

こういうものが出ると早速こういう問題も起きている。

Mac、Linux、Windowsに感染するOpenOfficeワーム--セキュリティ企業が警告 - CNET Japan

例によって「Macは安全だからウイルスの心配が無いのじゃなくて今まではメジャーじゃないから狙われなかっただけだぞ、これからはメジャーになったらMacも危険性は一緒だぞ」という認識が気に喰わないが、確かにこれからはますますMacユーザもこういう情報には敏感になる必要はあると思う。

Macも狙われるメジャーな環境になりつつあるということは事実として知っておいた方が良い。

OOoに関連するファイルは正規のサイト以外からは取得しないようにしたい。

OpenOfficeの前のバージョンは起動するとこのようにX11が一緒に起動していた

日本語を使うにはいろいろ面倒な手続きが必要だったのだが今回のネイティブ対応で

いきなり普通のオンラインウエアと同じように使える可能性が出てきた意味は大きい

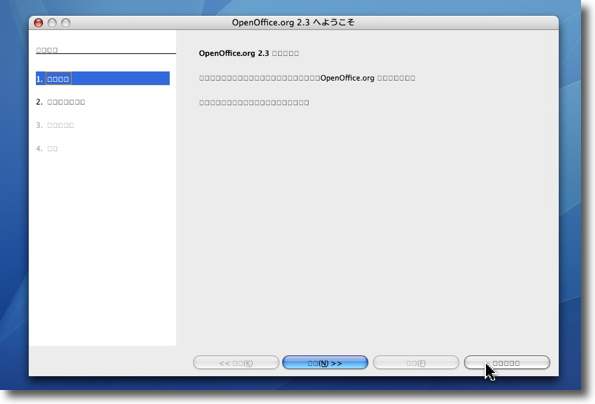

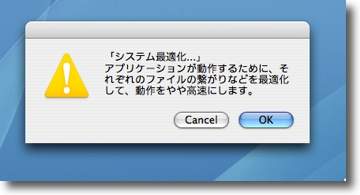

ところが最初の起動した時にいきなりこういう画面が・・・

日本語で表示されるべきところが全て脱落している

これはX11版の操作を思い出して乗り切ったがボタンアイコンの文字が脱落して

何のボタンなのかさっぱり分からないのは困る

当面は英語版を使えということか?

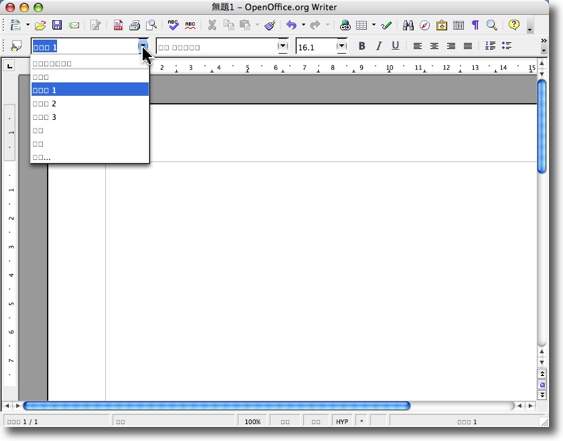

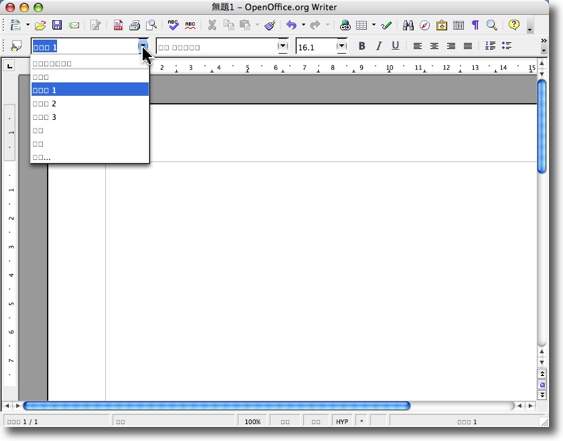

このとおりツールバーも日本語を表示できない

アクアになったのでメニューはウインドウから切り離されてメニューバーに移った

だからまだ何とかなるといえばいえる

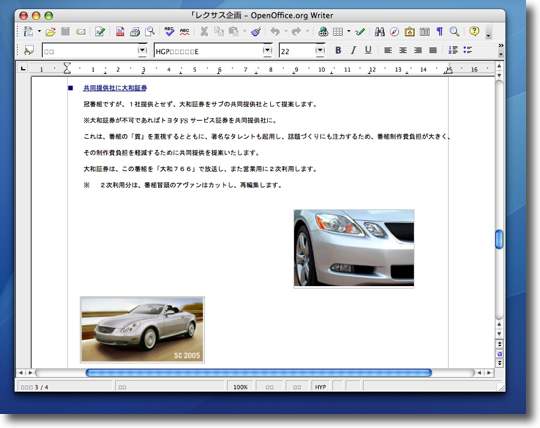

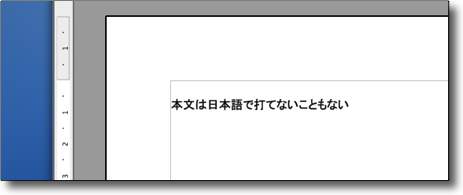

一応何もしなくてもことえりでこのとおり日本語入力ができる

またフォントもこのようにヒラギノなどのOSX独自のものが使える

ただし変換を確定するまで変換中の文字も変換候補も見えないのは辛い

ただしMSWordで作成した書類は結構な再現度で表示できる

単なるビュアーとしてならかなり良い線いっている

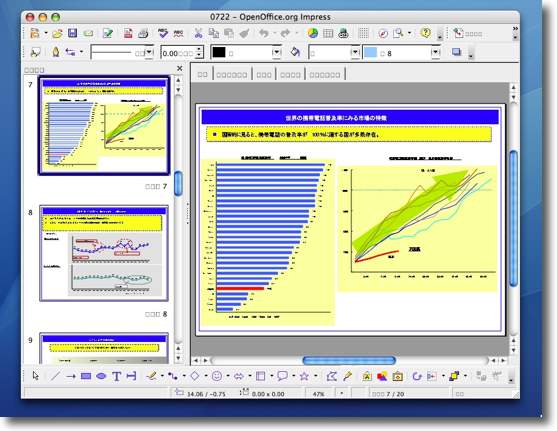

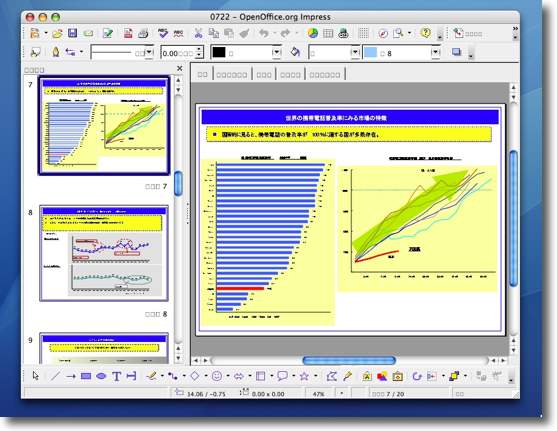

PowerPointもかなりの再現度で表示できる

ただしこのキャプチャー撮りに成功するまでにすでに数回クラッシュしている

またフルスクリーン表示から抜けられなくなって強制終了もするはめになった

ここいらが開発元も警告している不安定な部分だろう

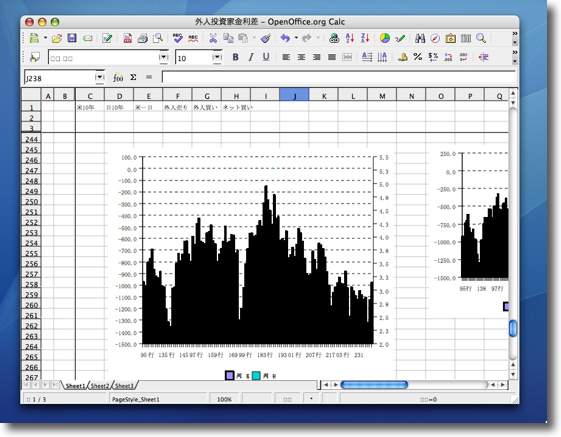

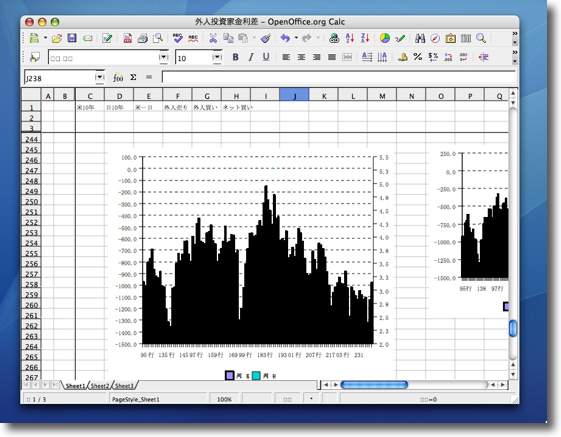

Excelも結構な再現度で表示した

このように数字表からデータを作図するような機能もちゃんと動いている

不安定だし日本語表示も変だが可能性を感じさせる表示だ

anchor

Freeze Remover X(Freeware)

Classic MacOS対応

Classic MacOS対応

OS10.2Jaguar対応

OS10.2Jaguar対応

OS10.3Panther対応

OS10.3Panther対応

OS10.4Tiger対応

OS10.4Tiger対応

OSの不具合を取り除くユーティリティの老舗、Freeze Removerを久しぶりに試してみた。

というのはこのアプリOS9時代にはテストしたことがあるからだ。

OS9というOSはほぼ毎日フリーズ、クラッシュをしていた。一日使って1回もフリーズしなかったら

「おおっ!今日は凍らなかったぞ!」

なんて感動できるOSだった。

2ヶ月に一度くらいシステムに重度の障害が起きてOSのクリアインストールをやり直ししていた。

当時はWindowsを口をきわめて罵っていたが、しかしそれでもどう考えても安定性ということに関しては当時のWindowsMeやWindows2000よりも勝っているとは口が裂けてもいえなかった。

そのOS9でも安定させる使い方というのがあって、要するに何も入れない、FaxSTFなどのデフォルトでバンドルされているアプリも全て機能拡張ごと削除してしまうとか、そういう方法でOS9を安定させることができることは当時でも知っていた。

しかしユーティリティツールであるはずのOSに「何も入れてはいけない」というんじゃ「意味が無いではないか」と思っていた。

「我々はコンピュータにOSを使うためにOSをインストールするのではない、アプリケーションを使うためにOSをインストールするのだ」

と感じていた。だから「本当に必要なもの以外は何も入れるな」というのはOSとしての多目的性を放棄している。それだったらワープロ専用機を使った方が、クラッシュもしないしウイルスにも感染しない分だけマシだ。

OS9時代にはフリーズの対処は深刻な問題だったので、このFreeze Removerアプリの名前は私に鮮烈な印象を与えた。

それで飛びつくようにテストしてみたのだが、なぜか結果は芳しくなかった記憶がある。

今見るとこのユーティリティはOS9.2以上となっているが、当時の私のOSは9.1だった。

それも関係あるかもしれないし、このアプリの内容が全く改良されているような気がするが。

当時の記憶ではなにかクリティカルな方法でシステムをハックするアプリだったような気がしている。私の記憶違いかもしれないが。

しかし今のバージョンはオーソドックスなシステムメンテナンスのプロセスをGUI化したという内容になっている。

特にOSX版についていえば、そのメニューはシステム最適化(prebinding)、アクセス権の修復、キャッシュのクリア、仮想メモリのクリア(Swapのクリア)、壊れやすい初期設定の削除(シンタックスエラーチェック)など当然やっているべきオーソドックスなメニューばかりで、これをやってシステムが逆にクラッシュするようなクリティカルな内容は無い。

つまり一般的にいってこのアプリの使用はお奨めできるということだ。

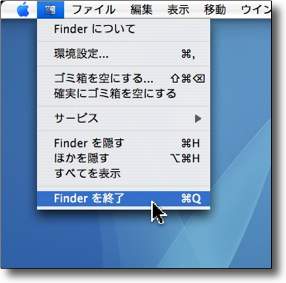

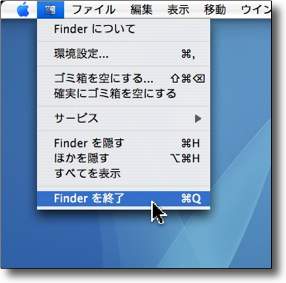

尚メニューでこれは面白いと思ったのが「Finderに終了メニューを追加する」という項目だ。

Finderは一般のアプリと違ってコマンド+Qキーで終了させることができないようになっていて、それをするにはコマンド+option+escキーで強制終了メニューを呼び出して終了コマンドを二度クリックしないといけない。

しかしFinderを終了しなくてはいけないときというのは、大体Finderが虹色ボールを出したままコントロールできなくなっているとかの非常事態で、そういう時にこういう操作をさせるという設定自体が現実的ではない。

Finderに終了コマンドがないのは一種の安全策のつもりなのかもしれないが、やはりこういう緊急のときに脱出する手段としてFinderの終了メニューはデフォルトで用意して欲しかった。

だからこのFreeze Remover Xで簡単にFinder終了メニューを追加できるというのはなかなかすばらしいと思う。

というよりも私個人的にはこのメニューがあることがFreeze Remover Xを使って一番うれしかった点だ。

なお上記のようにこのFreeze Remover Xは比較的安全度が高いメニューばかりが組み合わされていると考えているが、あくまでこれは私の主観であり、このアプリを使ったことで生じるシステムの障害とその損害について私も作者さんも補償することはできない。

安全といってもシステムをいじるアプリであるという認識は持った方が良い。正しい知識を持って正しい使い方をすれば問題は起きないと私は考えているが、それは私個人の考えであり使用は全て自己責任によらなければならない。自己責任という言葉の意味を理解できないカワイソウナ人はこういうアプリに触るべきではない。

こういう但し書きを毎回しないといけないのはばかばかしい限りだが、世の中にバカが増えてきているので致し方ない。

Freeze Remover Xを起動すると実行できるメニューのリストが出てくる

実行できるのは一度にひとつずつだがおまかせメニューで一気にいくつか実行もできる

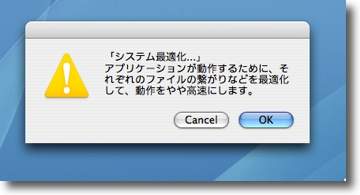

何かメニューを実行させると動作に入る前に簡単な説明が出る

これはprebindingの説明だ

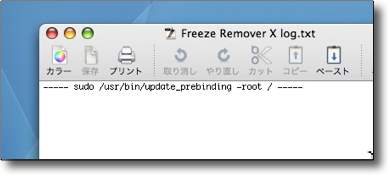

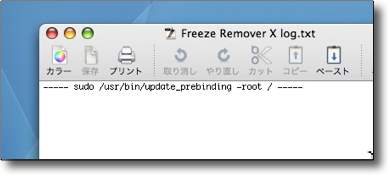

ログを表示させると今実行したコマンドを表示する

これもみておくとなかなか勉強になると思う

うれしいのはFinderに終了メニューを追加できることだ

Finderを終了しなくてはいけないときというのは大体非常事態なので

この時にコマンド+QキーだけでFinderを終了できるのはありがたい

これでシステムの強制終了を避けることもできるケースがあり得るからだ。

Previous

Index

Next

|