anchor

DelayedLauncher(Freeware)

OS10.4Tiger対応

OS10.4Tiger対応

OS10.5Leopard対応

OS10.5Leopard対応

ログイン時に起動する項目を少し遅らせて起動したい時に、役に立つ小粒ながらピリッと効いたアプリ。

そういうことができるとどういう良いことがあるかというと、こういうことだ。

例えばメニューエクストラの項目をここに登録して起動する順番をある程度コントロールすることで、例えばカレンダーアプリやバッテリ残量を表示するようなメニューエクストラをできるだけメニューバーの右側に表示して、アプリケーションのメニューで隠れるのを防ぐということもできる。

でも一番役に立つのはこういうケースだろう。

以前にも取り上げた「iTunesのリストが突然消える、ライブラリフォルダの設定が勝手に元に戻ってしまう」というようなトラブルがある。

iTunesのライブラリを別のボリュームに移動する設定をすると、複数のアカウントで同じ音楽ファイルを共有できてディスク容量も節約出来るという便利なTipsがあるのだが、問題はこの設定をやっているとiTunesを起動項目に入れた時に、登録している曲のリストが全部消えてiTunesがまっ白になってしまうというトラブルが起きる。

これはライブラリを置いたボリュームのマウントが完了する前にiTunesが起動してしまい、ライブラリを取りに行ったらボリュームが見当たらないために

「ライブラリが存在しない」

とアプリが判断してライブラリを新規で作ってしまい曲リストがまっ白になってしまうというトラブルだ。

これを防ぐには、ライブラリを別ボリュームにしている時にはiTunesを起動項目に入れないということに尽きるのだが、世の中にはどうしてもiTunesを起動項目に入れておきたいという音楽中毒のような人がいる。

そういう場合はこのDelayedLauncherを使えばいい。

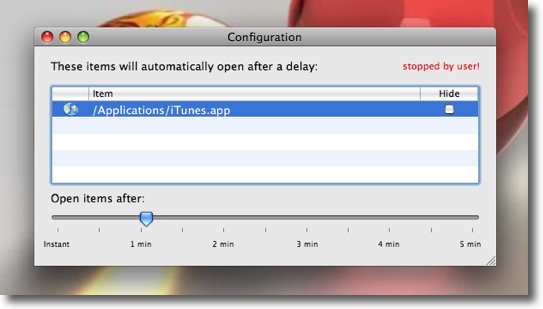

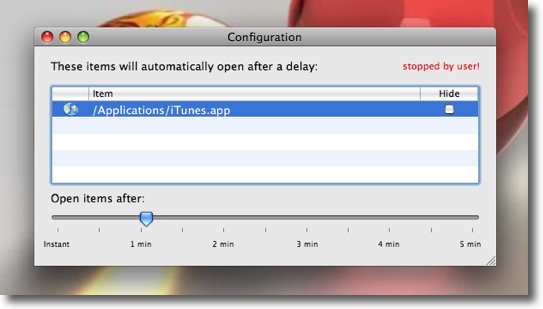

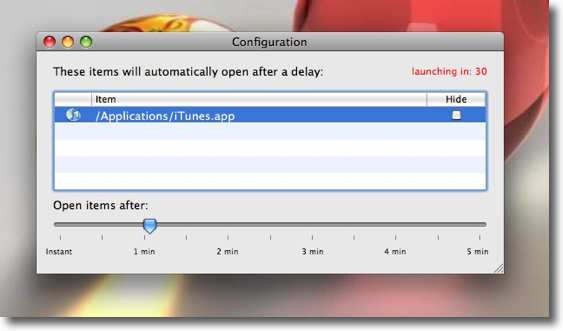

使い方は非常に簡単だ。

起動したいアプリをDelayedLauncherの設定ウインドウにドロップする。

下のスライドで何分後に起動したいかを調整する。

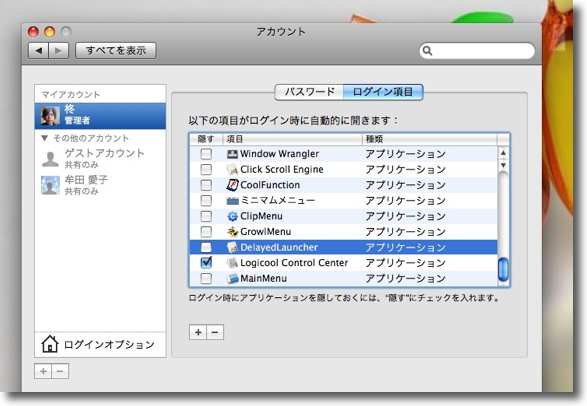

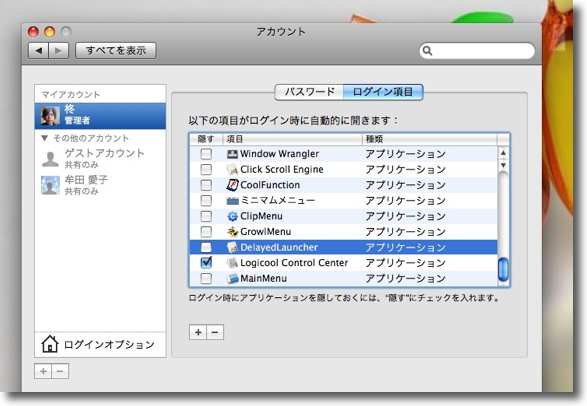

設定が完了したらシステム環境設定を開いて「アカウント」から「ログイン項目」に入ってこのDelayedLauncherを起動項目に追加するだけだ。

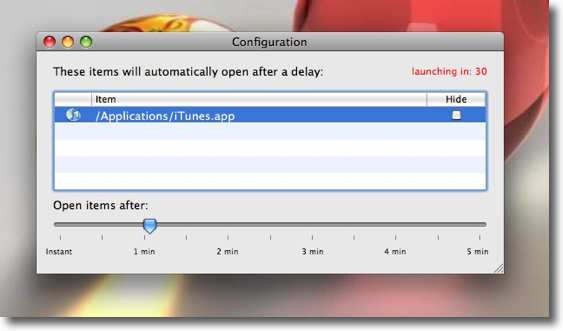

以上の操作で、次回ログイン時にシステムがこのDelayedLauncherを起動し、DelayedLauncherが指定の遅れで登録アプリを起動する。

起動を完了したらこのDelayedLauncherは自動的に5秒後に終了するので、常駐の余計なプロセスが無い分メモリもCPUも喰わない。

設定を変更したい場合、DelayedLauncherを起動するとまた指定のアプリを起動したり終了したりするのが不便だが、それを停めるにはスライダーを動かすかコマンドキーを押しながらDelayedLauncherを起動すればいい。

DelayedLauncherを初回起動したときのみこういうタグを表示する

意味は「起動したい項目をドラッグせよ、起動が完了したらこのプログラムは

5秒後に自動的に終了する、項目の起動と自動終了を避けたい時にはスライダーを

動かすかコマンドキーを押しながら起動せよ」と書いてある

使い方はDelayedLauncherを起動して設定画面を開く

そこに遅らせて起動したいアプリの本体をドラッグする

何分遅らせるかは下のスライダーで調整する

次にシステム環境設定の「アカウント」→「ログイン項目」に入って

ここにDelayedLauncherを登録する

以上で準備完了

次回ログイン時にDelayedLauncherはログイン項目として起動

その後設定した時間が経ったら登録したアプリが起動する

これでiTunesを起動項目に入れて「ライブラリを別ボリュームに置くと

曲リストがまっ白になってしまう」というトラブルを防ぐことができる

anchor

最近のweb界隈のもろもろについて

最近webで見かけたいくつかの気になるエントリについて。

タイム・コンサルタントの日誌から - Excelで工程表を書いてはいけない

最近たまたまアメリカのビジネス事情を扱った番組を日本語訳する仕事を受けて、その作業をしていた。

その過程でアメリカでは「Basecamp」のようなGTDのwebアプリケーションがビジネスマンの間でからなり普及しているという話があった。

番組のナビゲータやナレーションがそういっているだけだったらあまり信用しないのだが、前AIG会長のご老人が

「ビジネスマンはビデオコンファレンスやBasecampのようなものを是非実際に使ってみるべきだ。メールなどとは全く次元が違うコミュニケーションツールだとすぐに気がつく筈だ」

と言っているのを聞いて、もうそういう人にも普及しているということを思い知った。

GTDについてはいろいろなところで解説されているが、このGTDの考え方を取り入れた工程表共有webアプリのBasecampなどは私理解が違っていなければこういうものだ。

(私自身使っていないので理解が間違っているかもしれない)

『これは例えば従来のOutlookやFilemakerなどのテキストベースのスケジュールを

共有するような直線的なスケジュール管理とはかなり考え方が違います。

もっと立体的にというか柔軟にプロジェクトの進行を管理するアプリです。

簡単に説明するとこういうことです。

ここに

A君、B君、C君、D君の4人で進めるプロジェクトがあったとします。

A君はaというプロセスを担当し、aプロセスが80%進行したらその結果を見てB

君がbというプロセスを開始します。

bプロセスが80%完了したらその結果を見てC君がcというプロセスを開始して

、全体では納期に間に合うという計画を立てたとします。

ここに並行してこのプロジェクトのdというプロセスを進めているD君という人が

いますが、彼が急に他の仕事を優先しないといけなくなったとか、あるいはヨメ

さんが足を骨折して仕事にかかれなくなったとか(^_^;)

そういう何か予想外のことが起きて、dプロセスを急遽代わりにA君が先にやらな

いといけなくなったとします。

A君は先にdプロセスの仕事をかたづけて、次にaプロセスの仕事をやっても、次

のB君のbプロセスは納期に間に合うと判断してそっちにかかってしまったらどうなる

でしょう?

そのA君はbプロセスが80%完成しないとC君がcプロセスにと取りかかれないと

いうことを知らず、そのまま遅れを受け渡したらプロジェクト全体が納期に間に

合わないという事実も知らなかったらどうなるでしょうか?

「そういうときのためにプロジェクト管理の会議をするべきなのだ」

というのは日本企業の発想で、向こうは

「そういうものこそコンピュータの得意分野なのだからwebアプリケーションに

やらせればいい」

という発想になるようです。

このwebアプリは単なるスケジュール表ではなく、こうしたルールを組み込んだ

ASPサービスで、A君が当初の計画より納期を遅らせたら計画全体がどういう影響

を受けて、それがそれぞれの個人の仕事のプロセスにどう影響するかを全員に知

らせるというそういう機能を持っています。

ここがきちんと誰かがスケジュール表を管理しないと役に立たないOutlookや

Filemakerとは全然違います。』

これはこの時のスタッフのやり取りのコピペなのだが、こういう工程管理ということがかなり向こうでは普及した考え方になっているように思う。

ところが日本企業は相変わらず、工程表をExcelで書いて、その情報が上手く共有されない、あるいはスタッフ間のディスコミュニケーションが原因で、結局工程表が機能しないということが起きて、その度に

「工程表についての意識を共有するためにもっとスタッフ会議を頻繁に行って徹底すべきだ」

という日本的な解決法になって、何のためにLANで全員をつないでいるのか意味が分からないという非能率が普通に行われている。

かくいう私の勤め先もまさにこのままこれが当てはまる。

このエントリは私の読み違いかもしれないが、そういう話と同じことを書いているのではないかという気がした。

「Excelで工程表を書いてはいけない、Excelの工程表はただの絵だ」

というのはそういうことだと思う。

そしてこういうところにもアメリカ企業と日本企業のIT活用のレベル差がある気がする。

なんせアメリカではAIG前会長の70歳代の老人が

「使ってみるべきだ」

とか言っているのだ。

日本の企業の中枢を占めている「団塊の世代」なんていう「若者」よりもずっと頭が柔らかい気がする。

不用意にブログパーツを貼り付けることの危険性 - TERRAZINE

こちらはブログパーツをいろいろ貼っていると、知らない間にそのサービスプロバイダのドメインが失効して、そのドメインを引き継いだ悪徳業者がフィッシングサイトへの誘導リンクを配信するようになるかもしれず、ちゃんと管理していないと気がつかないうちに自分のブログが、フィッシングサイトへの誘導ページにされている可能性があるという話だ。

廃止URLを知らない間にいかがわしい業者に使われていたという例は

これはひどい!〜SEO屋の仕業か廃URLに勝手に便乗する手口

という記事で実例に触れた。

トマフィーさんの場合は実害はないが、これがリンク先にあるようなthatsping.comのようなブログパーツを提供するサービスプロバイダだったら「実害がない」とも言っていられない。

thatsping.comは

「ドメイン失効の後、順調にドメインを乗っ取られ、ブログパーツを貼付けているブログは強制的に別サイトに飛ばされる」

ということになってしまったようだ。

ここにウイルスを強制ダウンロードするサイトを置くことも可能だし、「振り込め詐欺サイト」を置くことも可能だ。

ブログパーツをやたら貼付けるならその現状をしっかり監視した方がよいということだ。

グーグル恐怖症を克服した人だけが…野口悠紀雄

Gメールに全個人情報:ZAKZAK

こちらはGMailの活用法について「超整理法」の著者の野口悠紀雄が触れたインタビュー記事。

内容は野口さんらしいオプティミスティックなIT活用論者の論調で、GMailも活用法で非常に役に立つツールになるということが語られている。

「グーグル恐怖症」

という刺激的なタイトルを敢えて使ったのは最近のGoogleMapのストリートビュー等に関連した「反グーグル」的な流れを意識したのだろう。

本当はどちらが正しいか、どちらが勝つかというような性質の話でなく

「GMailは役に立つよ」

というだけの話なのだが、そこはそれ話題の多いグーグルのことだから刺激的に書いた方が注目も高まるというマスコミ的な本能でこの記事は書かれている。

それはいいのだが、このいつの間にか醸し出されて来た「反グーグル」的な空気というか「グーグル恐怖症」とかって何が原因なのだろうか。

マイクロソフトがクライアントPCのOSのシェアを90%以上もとって、文書規格やオーディオ、ビデオなどの規格をほしいままに歪めて、しかもその一部しか競合他社に利用させないという横暴を重ねてオフィスの文書規格をめちゃくちゃにして結果的にIT化の進行を阻害している、あるいはwebのマルティメディア化を頓挫させているという現状を見ているせいかもしれない。

グーグルも検索であれだけのシェアを獲ってしまったら、きっとマイクロソフトと同じことをするに違いないという恐怖心はあるのかもしれない。

現にストリートビューは野心的なサービスだが、その運用に関してはマイクロソフト的な横暴さをネットでは指摘されている。

私個人はシュミット会長の話を聞いて以来、非常に進取の気性を持った面白い企業だと思っているだけにイメージ戦略を誤らないで乗り切ってもらいたい気がする。

マイクロソフトは結局Linuxなどの他のプラットフォームを叩きつぶした手口が汚すぎて、今になって

「皆様に愛されるマイクロソフトになりたい」

とかいっても取り返しがつかないくらい企業イメージが悪くなっている。

そういう「先人の失敗」の轍は踏まないようだといいのだが。

anchor

Mac容認の企業が8ヶ月で倍増だって・・・どうせ海外のお話なのだが

最近webで見かけたもうひとつの気になるエントリについて。

「MacもOK」の企業、8カ月で倍増 - ITmedia アンカーデスク

長文になるが引用すると、

『基になっているのはSunbelt Softwareと共同で最近実施した調査。対象となったIT責任者700人のうち、68%が「今後1年以内にエンドユーザーが会社で使うデスクトップPCとしてMacの導入を認める公算が大きい」と答えた。

「8カ月前の調査では同じ質問に肯定で答えたのは34%だったが、今回は倍に増えた。明らかに、企業がApple MacとOS X 10.xを導入する傾向は衰えるどころか弾みが付いているようだ」とディディオ氏は続ける。

これと対照的なのがMicrosoftのWindows Vistaだ。同じ調査でVistaを採用したという企業は10%にとどまり、半数近くはVistaを飛ばしてWindows XPからWindows 7へのアップグレードを予定していることが分かった。』

『スポンサー付き調査全盛の時代にあって、独立性をこれほど強調しているのは珍しい。調査結果を真剣に受け止めてもらうことが重要だとが思っているのは明らかだ。調査は企業のMac採用状況について、ほかにも驚くべき傾向を示している。

* 企業の77%がどこかでMacを導入している

* 企業の23%が50台以上のMacを導入している

* 企業の82%がOS X搭載のMacを「素晴らしい」「とても良い」と評価している

* 79%の企業がMac OS Xのセキュリティを「素晴らしい」「とても良い」と評価している』

ということらしい。

いろいろ思い当たる節はある。

私の勤め先でも来年のシステム一新に際して、最初は

「Mac、Linuxはネットワークから切り離す。Windowsはすべて独自の認証ソフトをインストールしたものだけ接続できるようにする。

MacとLinuxはネットワークを通じないで自分でアクセスポイントを構築して勝手にwebにつないでくれ」

という方針だった。

そういっているくせに

「会社ネットワーク以外のケーブル敷設は禁止、無線使用は禁止」

というルールもあった。

つまり「Macの使用は事実上認めない」ということだ。

ところがセキュリティシステムのプランを打ち出したこの新システム企画部に対して、ウチのセクションだけでなく各部から猛烈な不満が殺到したようだ。

問題はMacが使えるかだけではなかったのだが、結局この方針は転換されて

「Windowsはすべて独自の認証ソフトをインストールしたものだけ接続できるようにする。

MacとLinuxは何もしないでもネットワークにつなげる。

各自自覚を持ってセキュリティには留意すること」

ということにニュアンスが変わった。

つまりMacやLinuxは、「セキュリティ認証無しに繋がるように黙認するからそれぞれ自己責任で注意しろよ」ということに変わった。

実際新システムの利用者の大部分はWindowsXPユーザだし、ほとんどの仕事はXPでフローしているのだから「Macなんか禁止しても大した影響はないだろう」とシステム管理者はたかをくくっていたようだ。

しかし彼らは現場に対するヒアリングを全くしていなかった。

全体で何台のMacやLinuxが稼働しているのかすら把握しないで、システムの方針を決めていたようだ。

そこに静止画の加工をしているセクションなどから

「Macでネットワークにつなげないってどういうことだ?

でかいイラレファイルをいちいちCDRに焼いて渡せって言うのか?

webから素材を取るときとかはどうするんだ?

仕事するなということか?

それともそういう仕事は自宅でしろということなのか?ゴルァ(#゚Д゚) 凸」

という突き上げを食らったようだ。

日本一厳しいセキュリティシステムを構築するつもりがスゴい腰砕けなのだが、これが現実ではないかという気がする。

ネットワーク管理者はMacやLinuxなどの複数のプラットフォームが混在したネットワークを構築せざるを得なくなっている。

しかし企業は専門的な知識を持った技術者を整理してしまいこういう素人のようなネットワーク管理者を置いて訳の分からないセキュリティソフトに執着するのを放置していたりする。

ネットワーク管理者にはもうそういうネットワークを構築する技術力がないということだ。

これが企業ネットワークの現状だと思う。

「全部Windowsに統一してしまえば簡単じゃん!!」

というレベルの人達が大方針を決定しているのだ。

この記事はアメリカでの調査で、アメリカの企業はiPhoneとのコラボレーションでMacOSXが有効だということに気がつき始めているという。

それがこんな極端な数字になって現れてきている。

企業はWindowsのシステムを捨て去ることはないだろうが、Windows単色のシステムにする必要もないんじゃないかということに気がつき始めている。

ヨーロッパでもMacの出荷がかなりのハイピッチで伸びているというのは、同じ現象がヨーロッパでも起きているからだろう。

多分それはコンシューマの伸びだけではないと思う。

そんな中で日本だけはMacの出荷は伸びていない。

Linuxも多分そんなに伸びていないと思う。

また日本だけが取り残されるのかなぁ。

多分中国でも伸びていないだろうから、中国と日本だけで仲良くWindows鎖国をするのかなぁ・・・

anchor

商用利用も可能な写真もいっぱい〜フリー素材写真ダウンロードサイトのリンク集

写真と本文はほとんど関係ありません

フリー写真素材が大量に手に入るサイトを集めたリンク集

ダウンロードし放題 商用利用可能な写真素材サイトいっぱい | DesignWalker

ライセンスは商用利用も可能なところから、ダウンロードは自由だが使用には制限があるものまでいろいろなので注意。

上に貼った写真素材のダウンロード先は高解像度のものは有料で、低解像度のものは無料となっていた。

低解像度といってもごらんのようにweb用の使用目的なら充分すぎるクオリティだが。

ブログに写真を貼っているところは多いが、自分で写真を撮るとどうしても素人写真の悲しさできれいな写真が撮れない。

それでサイトの見た目が素人っぽくなってしまう。

こういうプロフェッショナルな写真を使うだけでサイトの見た目がもっともらしくなるから、ブログを持っている人は試してみる価値はある。

anchor

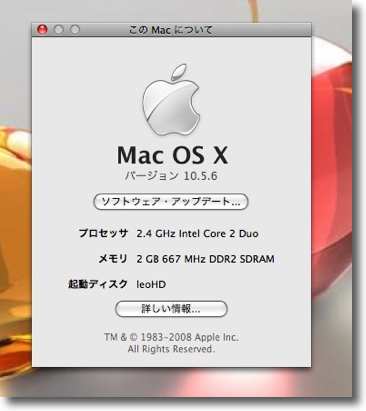

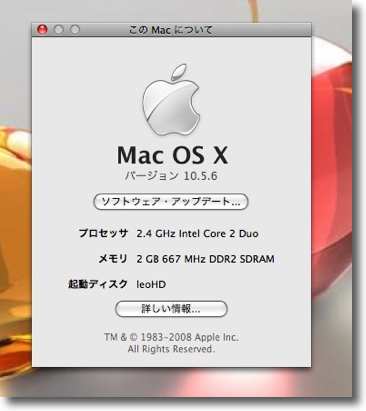

OS10.5.6アップデート

OS10.5.6アップデートが出ている。

今回のアップデートも190MBとかなりのでかさ。

ダウンロードにもインストールにもかなりの時間がかかる。

OSのアップデートはいつも一拍遅れて様子を見てからすることが多いのだが、今回のアップデートもセキュリティアップデートを含んでいるのでかけた方が良いと思う。

各種機能の互換性、安全性などが改善されるそうだがグラフィックが速くなるというような情報も書いてあるので期待していれることにする。

Leopardは10.5.6まで進んで最終バージョンナンバーの

近さを感じさせるような数字なってきた

春きたりなば雪豹遠からじ

<追記>

BBSに「SakiPapa」さんから以下のような情報をいただいた。

『10.5.6 アップデート後いきなりTimeMachineのトラブル。

TimeCamsuleと外づけFireWireハードディスクと、2系統にTimeMachineで

バックアップを私はとっています。そのうち外付けFireWireドライブの方で

バックアップができなくなりました。

具体的には

「ファイル".xxxxxxxxxxxx"をフォルダ"FireWire_160GB"に保存するための

アクセス権がありません。 アクセス権を表示または変更するには、"Finder"

で項目を選択し、"ファイル">"情報を見る"と選択してください。」

というメッセージが出ます。

(.xxxxxxxxxxxx の部分は環境によって異なります)

これは、TimeMachineボリュームのルートにある不可視ファイルが問題に

なっています。

-r-------- 1 root wheel 16 MM DD HH:MM .xxxxxxxxxxxx

のようにrootだけが読み出しのみの権限をもったファイルがあり、

これがTimeMachineから書き込みできないためのようです。

(いままでは無視されていたのではないでしょうか?)

とりあえずターミナルからchmodコマンドで

sudo chmod 777 .xxxxxxxxxxxx

などとして書き込み権限を与えればバックアップできるようになりました。

(がセキュリティ上問題があるかも知れません)

ということで日本のディスカッションボードにもコメントしておいたのですが、

本家米国のディスカッションボードでも問題になっています。ここで最初に

示された解決法は、該当ファイルをrmコマンドで削除してしまうというもの

です(削除してもいいの?)。

sudo rm .xxxxxxxxxxxx

いずれにしてもAppleの単純ミスと思われるので、そのうちアップデート

されると思います(ターミナル使わないと解決できないのでは敷居が高すぎ

です)。』

今回のアップデートはこういう問題点があるそうなので該当者は、試してみるといい。

情報をいただいた「SakiPapa」様、ありがとうございます。

<さらに追記>

こういうニュースも流れてきた。

アップル、「Mac OS X 10.5.6」アップデート時の問題を認める:ニュース - CNET Japan

この記事中にあるインストールすることに失敗するというトラブルは、私は以前のアップデートで経験している。

Leopardからソフトウエアアップデートの手順がちょっと変わった。

再起動が必要なアップデートが含まれる場合は、先にアップデータファイルをダウンロードして、再起動をかけてからそのプロセスで「アップデートを構成」してインストールを開始する。

その「アップデートを構成」の手順に失敗して頓挫する。

こうなると強制終了しかなくなってしまう。

インストールのやり直しもきかないので、リンク先の記事にあるように統合アップデートファイルを手動でダウンロードしてきて、手動でインストールするしかない。

iBookの方はこれに失敗してfsckでファイルシステムにエラーがあるという表示が消えなくなってしまった。以前は無かったトラブルなのでAppleの中の人も大変だと思う。

anchor

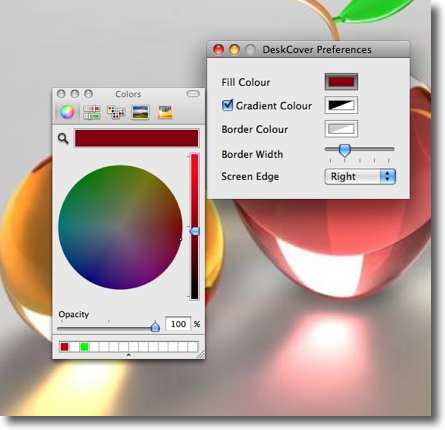

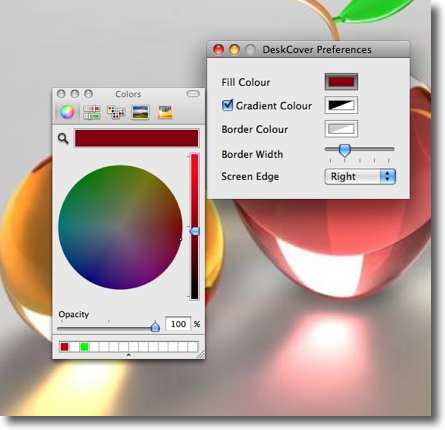

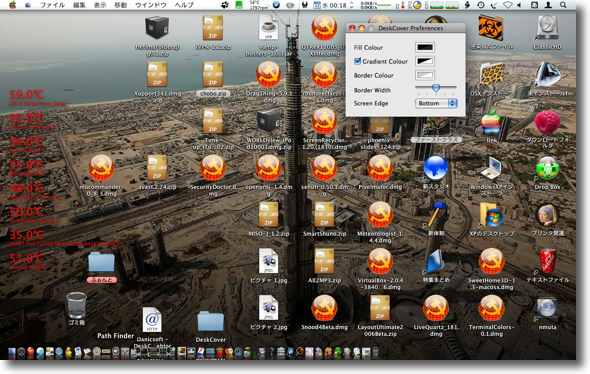

DeskCover(Freeware)

OS10.5Leopard対応

OS10.5Leopard対応

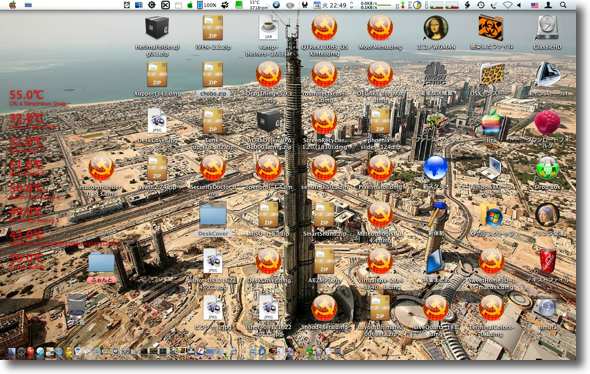

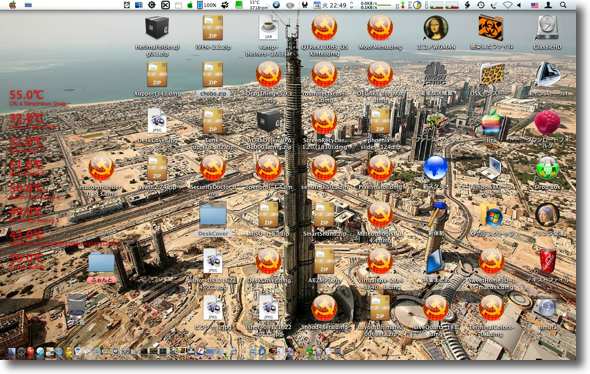

デスクトップにスモークマスクをかけてデスクトップに並べたアイコンのラベルの文字の読みにくさを解消するメニューエクストラ。

実用性を追求するなら最初からデスクトップピクチャーに黒などのソリッドカラーを貼付けておけばいい。

それが一番見やすいし、実際業務用としてMacを使っている人は青や黒などのソリッドカラーをデスクトップに貼付けている人が多い。

仕事用はそれでいいのだが、パーソナルユースのMacはやはりデスクトップピクチャーにはこだわりたい。

私の場合数分おきにデスクトップピクチャーを自動的に変える設定にしているので、デスクトップのアイコンが見づらかったりすることは時々ある。

それでこのDeskCoverでデスクトップにスモークをかけて、デスクトップピクチャーも活かしながら、アイコンラベルも見やすくすることができる。

小粒ながら気が利いたアプリだと思う。

メニューエクストラとしてメニューバーにアイコンを表示するだけだから起動してもジャマにならない。

メニューバーアイコンからプルダウンで終了できたり設定に入れる。

スモークカラーは黒がデフォルトだが、見やすければ何か色を着けてもかまわない。

またグラデーションをかけてデスクトップの一部だけスモークをかけることもできる。

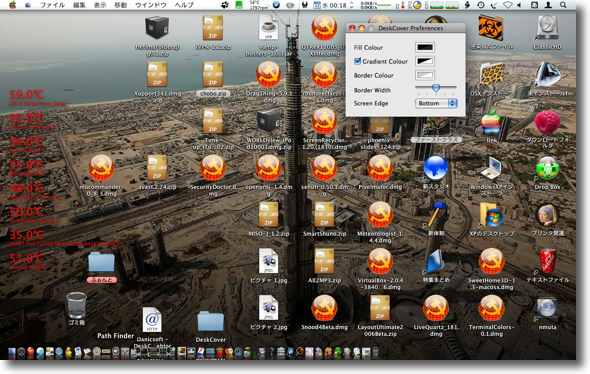

アイコンが並ぶのは右だから右側を暗くするということもできるし、ドックにマウスオーバーしたときの文字が見づらいから、デスクトップのボトムを暗くするというのも実用的な使い方だと思う。

DeskCoverはメニューアイコンから設定に入れる

ここでスモークスクリーンの色や範囲、グラデーション、透明度などを決める

デスクトップピクチャーが非常に明るい写真だったりこのような細かい図柄だったりすると

デスクトップのアイコンラベルが非常に読みづらいし特にドックを小さくしている私は

マウスオーバーしたときの文字が頼りなのだがこれではよく見えなかったりする

かといってデスクトップピクチャーのローテーション設定は止めたくない

なぜって楽しいからだ

DeskCoverで画面右を暗くした設定だと右に並んだアイコンのラベルは読みやすい

またデスクトップ全体をこんな感じでスモークパネルでおおうこともできる

スモークスクリーンの色は別に黒でなくてもいい

またカラーパネルでスクリーンの透明度も調節できる

画面下側のドック周辺を暗くする設定にもできる

私はドックを小さくしているのでマウスオーバーで

文字を読みやすくするこの設定が気に入った

anchor

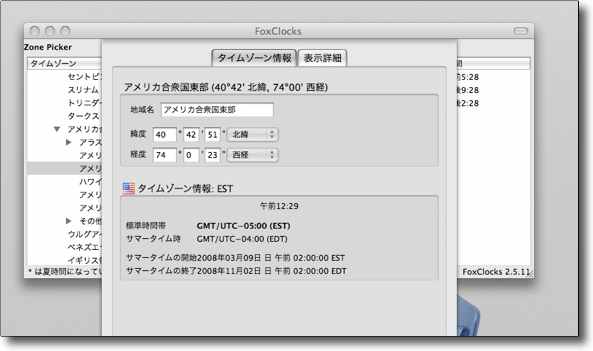

FoxClocks(Freeware)

OS10.5Leopard対応

OS10.5Leopard対応

Windows2000~XP対応

Windows2000~XP対応

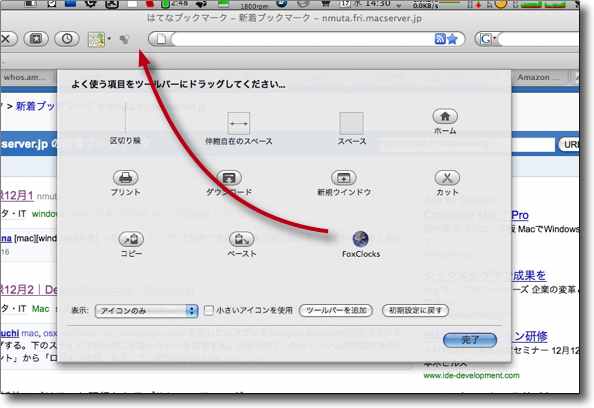

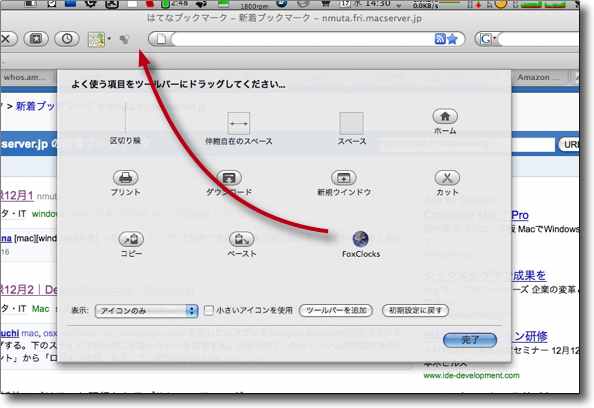

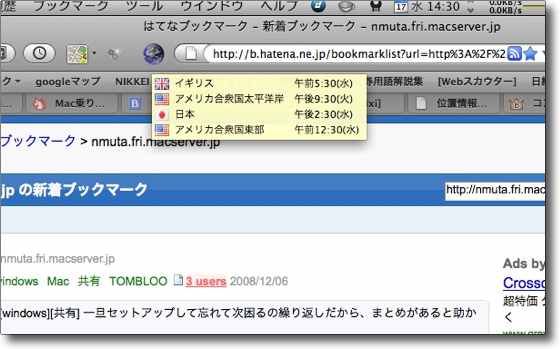

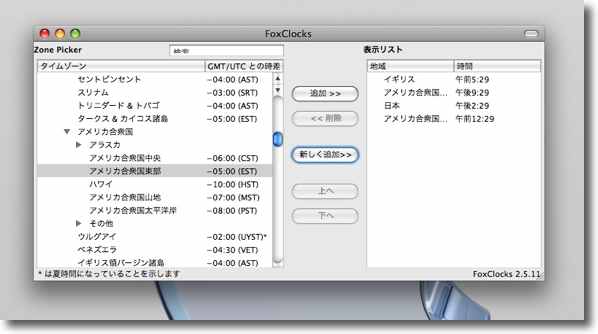

国際時計を表示するFirefoxの拡張機能。

最近はブラウザといえばMinefieldばかり使っている。

以前はSafari一辺倒だったのだが、最近どうもSafariは表示が遅いような気がしてFirefox系のブラウザばかり使うようになった。

Safariが遅くなったのか、他のブラウザが速くなったのでSafariが相対に遅く感じるのかはちゃんとベンチマークを取っていないので分からない。

Firefoxの中でも使用は自己責任という意味で名前もMinefield(地雷原)なのだが、それでも実際使っていると私は快適だと思っている。

他のブラウザになかなか手が伸びなくなった。

そのMinefieldを使っていて今まで取り上げてこなかったのだが拡張機能もいくつか試している。

今日入れてみたこのFoxClocksは感動したので。

ブラウザに国際時計なんか要らないだろうと思っていた。

しかし今までいろいろな国際時計アプリを試してきたが、ジャマにならなくてすぐに見ることができるというのが難しい。メニューエクストラに置くというのが今のところの解決法なのだが、このFoxClocksはブラウザのステータスバーやツールバーに時計を置くという考え方が実際使ってみると便利。

なんせ私の場合Macを起動している間はほとんどブラウザは開きっぱなしだから、そのツールバーのアイコンにマウスオーバーしただけで相手の時間が分かるというのは、思った以上に便利だ。

夏時間も自動的にシフトしてくれるようなので、安心だ。

これはこれまでの国際時計アプリの結構ネックだったので。

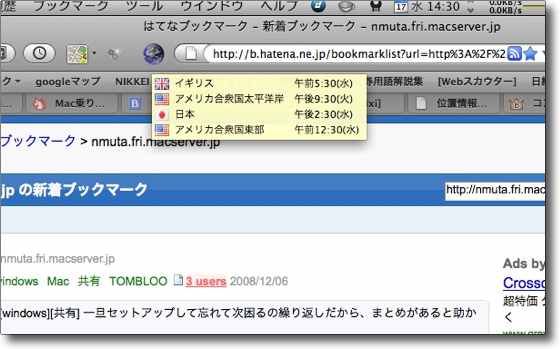

FoxClocksをインストールするとデフォでステータスバーに時間を表示する

設定でツールバーに表示するラジオボタンをチェックすると

ツールバーのカスタマイズにこういうアイコンが現れる

ツールバーアイコンにマウスオーバーするとこの通り登録した地域の時間が表示される

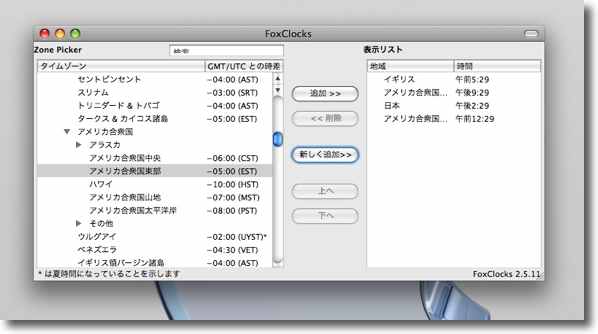

ツールバーの地球アイコンをクリックすると登録画面に入ってどの地域の時間を表示するか選べる

要らないところは削除ボタンで外せる

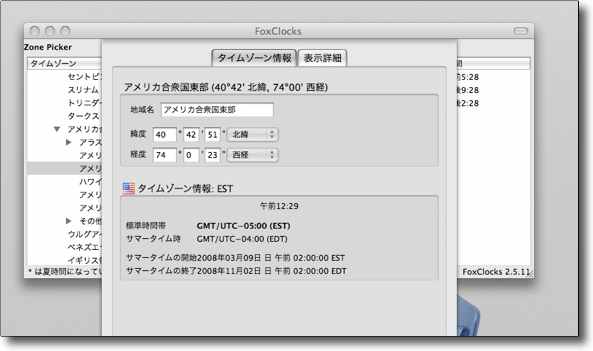

国際時計アプリを使うシチュエーションって大抵は国際電話をかける時だ

「今向こうは何時?」か知りたいという時なのだがその時にいつも迷うのは夏時間

1時間引くんだったっけ?それは何日までだったっけ?なんて考えて結局役に立たない

これはちゃんと夏時間の情報を取得して反映しているのがいい

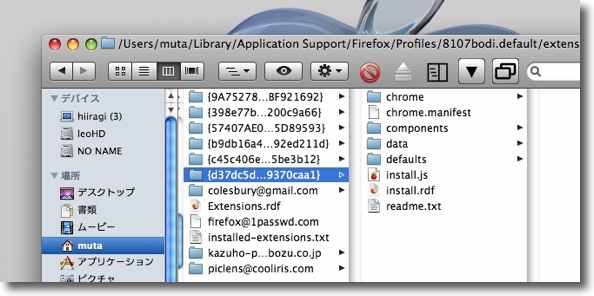

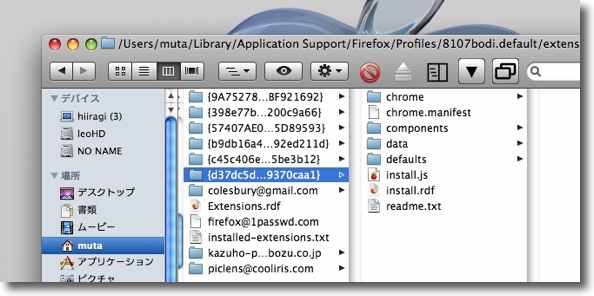

ちなみに拡張機能の実体はMinefieldの場合はここにある

"~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/プロファイル名.default/extensions"

他のMozillaの場合もプロファイルフォルダの中にある

何かトラブった時はここを参照

anchor

世界中の飛行機が飛んでいるところを視覚化したらスゴいことに

こちらの

地球上を飛ぶ全ての飛行機の動きを72秒で表した動画

という記事、騙されたと思って動画を見てほしい。

これは面白い。

『チューリッヒ応用科学大学の意欲的な科学者からなるチームが、24時間に世界中を飛ぶすべての民間航空便の経路を表示する動画シミュレーションを作成した。

出来上がった動画は複雑に見えるかもしれないが、作成チームを率いたKarl Rege博士に取材したところ、地図の作成にはインターネットですぐに入手できるデータを使っており、作業は驚くほど簡単だった』

のだそうだ。

これは航空機の運航状況を公開している商用サイトからすべての航空便の情報を得て、それを基に空路にある飛行機を視覚化、その運航状況を見えるようにしたのだが、なんとなく生き物めいて見えるのは不思議。

アメリカ全土の航空便の動きは心臓の拍動のように見えるし、下のヨーロッパの運行状況なんて、まるで蟻の行列だ。

上から見たら蟻の行列だし、視点を変えて横から見たらノミの大発生だ。

何だか見ていたら体が痒くなりそう・・・・

anchor

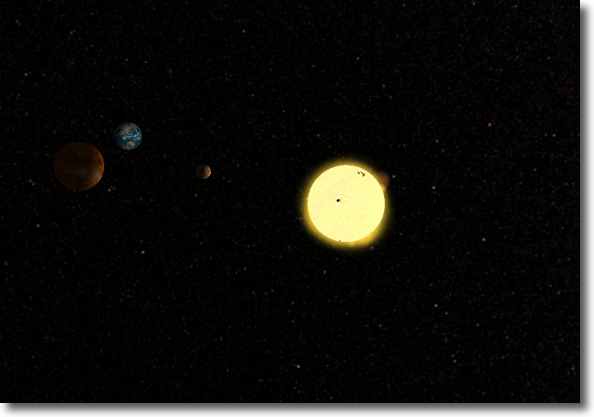

Solar system 2(Freeware)

OS10.4Tiger対応

OS10.4Tiger対応

OS10.5Leopard対応

OS10.5Leopard対応

太陽系の惑星の運行をビジュアル化したスクリーンセーバ。

太陽系惑星のうち水星、金星、地球、火星、木星までの惑星の公転と自転の関係を視覚化している。

この距離感と惑星の直径はかなりデフォルメされている。

実際にはこのスケール感だと見えるのは水星だけで、金星より遠い星は彼方に輝く点に見えるだけだろう。

また大きさも正確にすると太陽だけがやたら大きくて水星や金星は芥子粒のようになってしまう。

しかしそれではスクリーンセーバにならないので、ここでは木星までの惑星が仲良く並んでいる。

こうして見ると、地球や火星って本当に忙しく回転しているということがわかる。

その月の周りをゆっくり回っている月の一周が旧暦の一ヶ月だ。

というような我々の住むひな菊の環の世界に思いを馳せながら見ていると飽きない。

Solar system 2のインストールはインストーラで

視点を変えたりの設定がある

インストール先は"/Library/Screen"

anchor

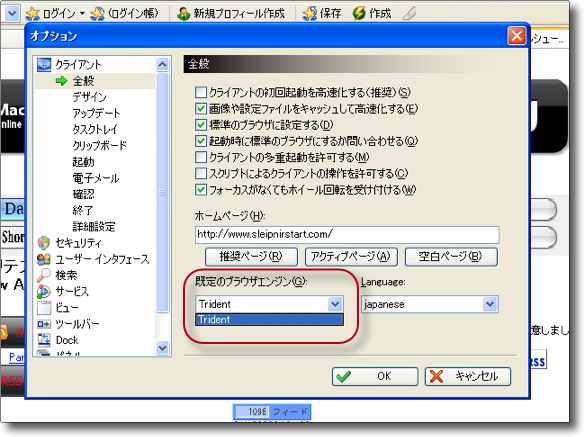

Sleipnir(Freeware)

Windows2000~XP対応

Windows2000~XP対応

Windowsの環境で動くIEと同じTridentエンジンベースのwebブラウザ。

ここでも随分前に取り上げたが、Windows環境で動くブラウザのウチで軽快で、シュアな動きをするブラウザとして私自身の評価は高かった。

その後しばらくWindows環境を使わなくなっていたから、Sleipnirも使わなくなったが、最近久しぶりにWindows環境も手に入れてこちらでもいろいろなブラウザを試している。

知らない間にかつての1.6.6だったバージョンはいつの間にか2.8.4になっている。

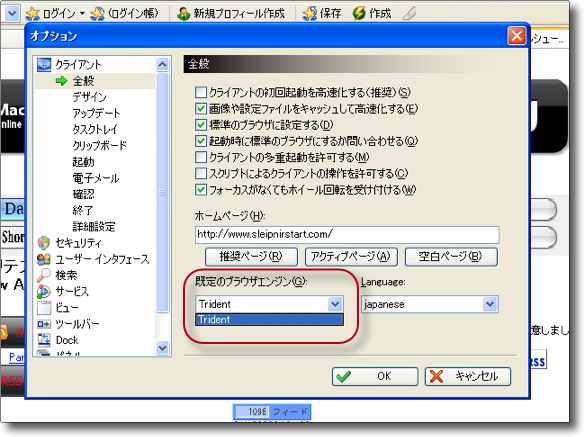

使ってみた印象は前とそんなに変わらないが、私の記憶では前は描画エンジンはInternetExplorerと同じTridentエンジンとMozillaのGeckoエンジンを選んで使えたような気がする。

今回試してみるとTridentエンジンのみだ。

なぜかは分からない。

InternetExplorerは8からMozillaと協調してW3Cに準拠するという話だし、別にこれからはTridentエンジンでもかまわないのかもしれない。

私はまだInternetExplorer8をインストールしていないので、InternetExplorerの表示崩れがそれで解消するのかどうかは検証していない。

Mozillaがこんなに普及してきた今となっては、Tridentエンジン一本のブラウザに意味があるのかどうか分からないが、相変わらず軽快なブラウザではある。

ブラウザフェチな人は持っておいてもいい気はする。

作ったのは日本企業だし、日本製のブラウザにはMac用だろうがWindows用だろうがどちらも頑張ってもらいたいところだ。

Sleipnirのスタートアップ画面

インストーラの指示に従ってインストールしてただ起動するだけ

使い方は簡単だ

当サイトを表示するとInternetExplorer等ではすっかりお馴染みの表示崩れ

Mozillaやwebkitとは違うエンジンだから表示も独特だ

それもそのはずInternetExplorerと同じTridentエンジンを使っている

以前に試した時にはここでGeckoエンジンと切り替えができた気がするが今回はなぜかできない

Previous

Index

Next

|