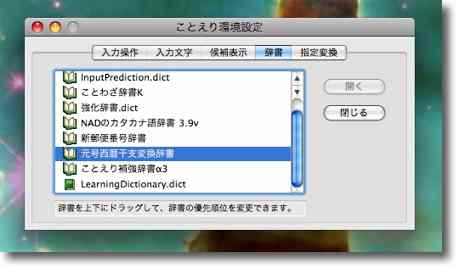

2008 年 9 月 1 日anchor  元号西暦干支変換辞書(Freeware) ことえり拡張辞書で年号西暦の変換を実現する。 BBSに「Combo」さんから情報をいただいた。いつも面白い情報ありがとうございます。当サイトは皆様からの情報で半分以上は成り立っています。 それでこれの面白いのは、年号変換アプリというのもここで紹介した覚えがあるが、特にアプリを使わなくてもそういうことがことえりやATOKでもできてしまう。 あとはことえりの環境設定に入って使いたい辞書を開くだけだ。 西暦を元号に変換したり、その逆をやってみたりの機能がメインだが面白いのは干支にも変換できる。また「ひのえうま」はいつだったかをこの候補からも知ることができる。

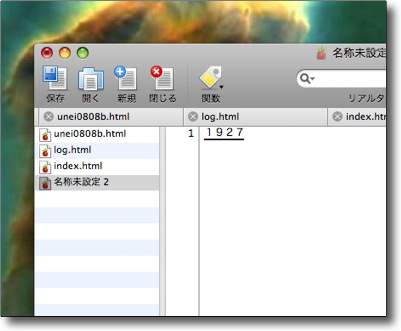

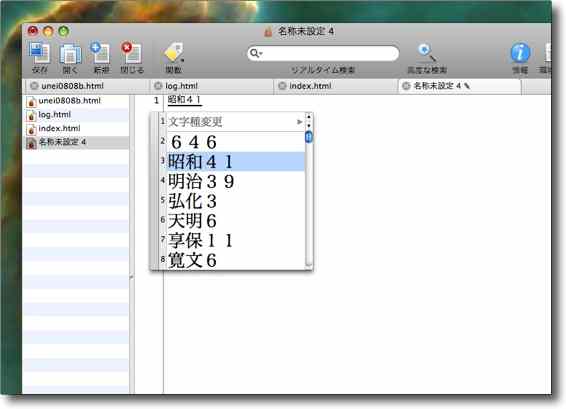

元号西暦干支変換辞書の使い方は簡単だ 変換したい年号を全角数字で入れて変換する

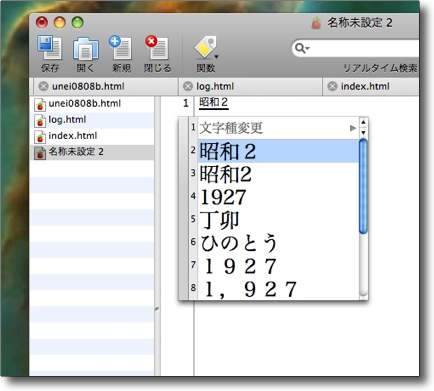

するとこのように「昭和」「干支」「干支の読み」などの候補が表示される この候補を見てわかるように「昭和2年」を「1927」に変換することも可能だ

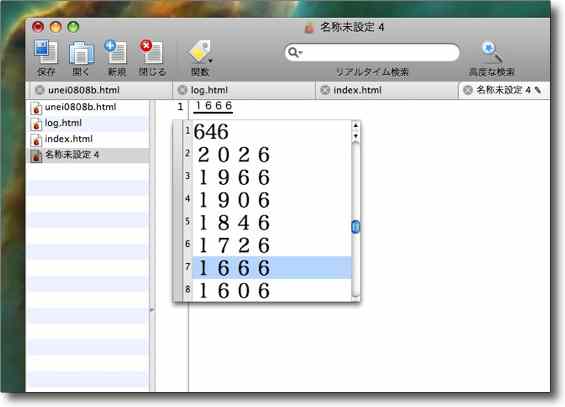

いちど1927の変換を確定してしまい選択してかなキーを2回叩いて再変換する するとこういう候補も現れたりする隠し機能もある

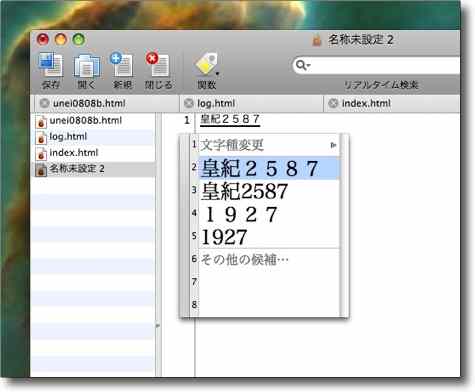

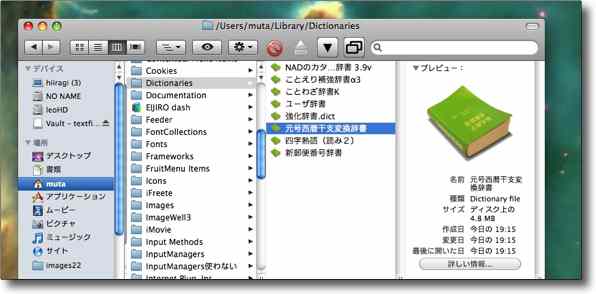

インストールの仕方は簡単だ "~/Library/Dictionaries"に辞書本体を入れる 効果があるのか確信がないが私は逆引き実行ファイルもいっしょに入れた

ことえりの環境設定に入って「辞書」タブで辞書を開く

もうひとつ面白い機能を 「ひのえうま」と打って変換候補の下の方を見てみると過去の「ひのえうま」の年が 元号と西暦と両方でずらっと表示される

こちらは西暦の丙午のリスト 2008 年 9 月 2 日anchor  歴代天皇将軍参照辞書(Freeware) ことえり拡張辞書で歴代天皇、将軍、総理大臣の変換を実現する。 上記の元号西暦干支変換辞書の同じ作者さんのサイトで公開されていることえり拡張辞書で、使い方は全く同じだ。 例えば 歴史上の人物の名前を打つことがあって、しかも文字が思い出せないことが多いという(私のような)人には重宝するに違いない辞書だ。 内閣総理大臣は、何代目かの数字がずれているが、首相官邸のホームページの記述にしたがっているとのことだ。 ちなみに

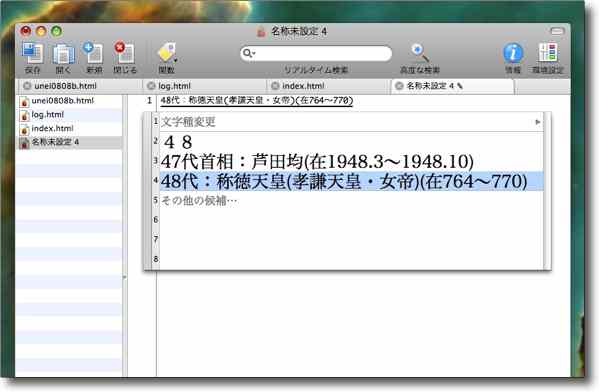

歴代天皇将軍参照辞書の使い方はこんな感じ 全角で48*と打ってみよう

このように歴代天皇、内閣総理大臣、将軍などの変換候補が在位期間の数字といっしょに出てくる anchor  国県藩市対照辞書(Freeware) ことえり拡張辞書で国、県、藩、市対照辞書の変換を実現する。 これも地名を旧藩名や旧国名に変換したりすることえり辞書。

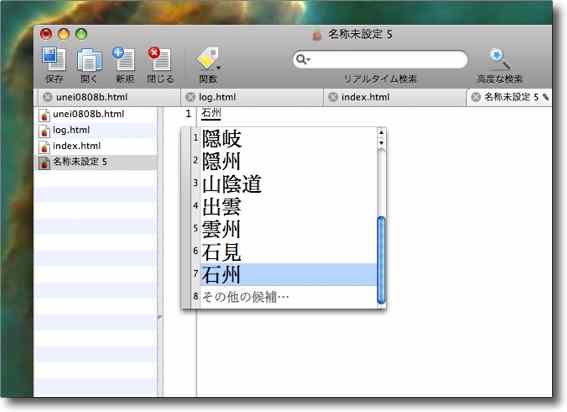

国県藩市対照辞書で「しまね」と打ってみた 石州、島根、隠岐、隠州、山陰道、出雲、石見、雲州などの候補が現れる anchor 1ファイル10GBも共有できる無料オンラインストレージで、仕事でも遊びでも使い道いろいろ画像ファイルとか、動画ファイル、印刷用プロジェクトなど大きなデータを人に渡す時にどうしているだろうか? でも離れた多数の人に大きなファイルを渡す時にはメールで添付ファイルという手もある。 全てのホストが対応していないうえに、どこが対応しているか調べるのは大変なので、やはり1MBエチケットは今でも守るべきだと思う。 そこで1GBもあるような大容量ファイルを誰かに送りたい時、いくつかファイル転送サービスがあるが、いずれもアカウントを作らなくてはいけなかったり、有料サービスであったり、1回きりの転送でサーバ上のファイルは消えるものというのがこの種のサービスの常識だった。 ところが 逆にいうと個人情報のようなセンシティブなファイルや、著作権などの制限がかかっているファイルを上げるのは公開ストレージなので問題はあるが、そういう使い方をしなければ便利なサービスだと思う。 こちらの 注意点としては複数ファイルやフォルダはZIP化しないと上げられないこと。それと、日本語のファイル名は通らないようだ。

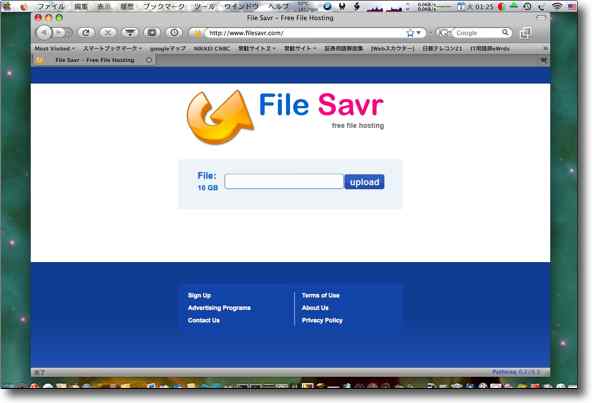

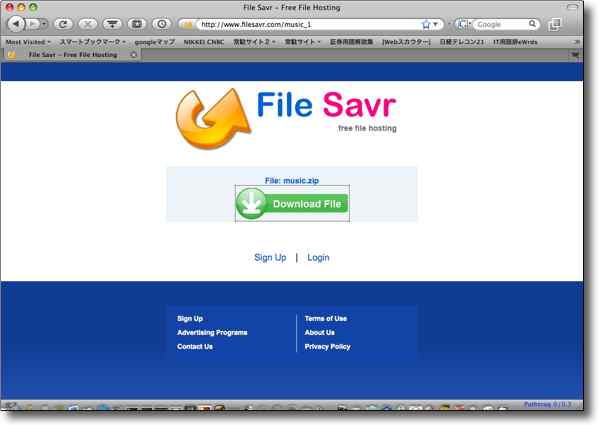

10GBのファイル共有無料ストレージサービスのFile Savrはこんなシンプルなサイトデザイン

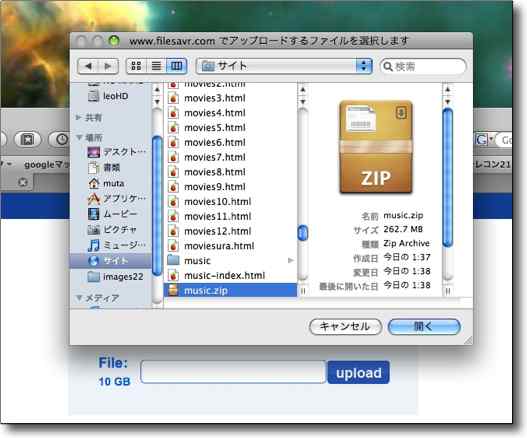

試しに当サイトの音楽のページに上げている全作品をZIP化してアップロードしてみることに 260MBという到底メールでは送れない大きさのファイルで試してみる さすがにいきなり10GBは試せなかった(小心者)

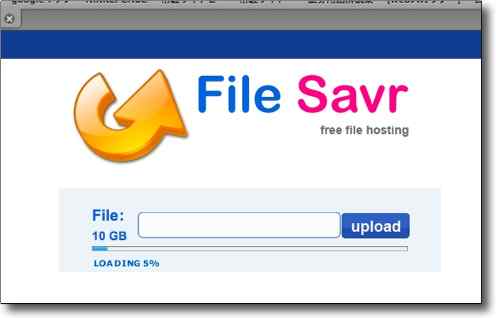

このようにプログレスバーがゆっくり進行して待つことおよそ1時間・・・

ページのデイレクトリが変わりこういう表示に変わった ここのページからこのZIPをどなたでもダウンロードすることができる

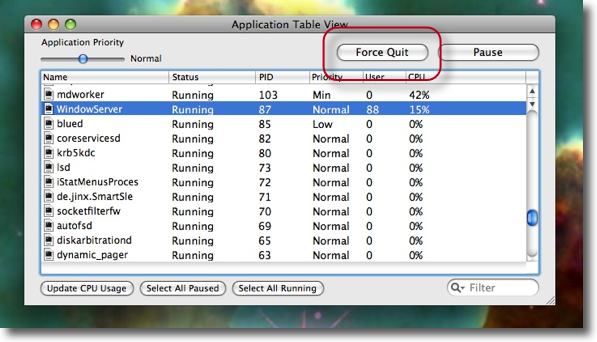

最初は帯域一杯で転送していたがアップロードの後半はかなり速度が落ちた 先方の回線の都合と思われるが260MBのアップロードに小一時間なので 10GB転送にかかる予想時間は30〜40時間程度と思われる そんなデカイファイルを扱ってくれる無料サービスも他にないので比較のしようがないのだが anchor また特定のアプリが終了できないトラブルが発生〜これってLeopardのバグなのか、何かの影響なのか?先日こちらの記事でも書いたのと同じ症状が起きた。 今回はアドレスブックがこのトラップに捕まって、いくら強制終了してもすぐに勝手に立ち上がってくる。 物理的な強制再起動しかないのかしばらく悪戦苦闘したがどうにもならない。 プロセスを強制終了しないといけない時って、大抵はGUIに異常が起きていてまともに操作ができない時だから、アクティビティモニターのようにのんびりパスワードを入力しないと強制終了ができないというんじゃ役に立たない。 それで一応今回は脱出できたのだが(WindowServerを終了するとログアウトできる、そのあとは簡単にメンテナンスの手順を実行する)、問題はこうなった原因だ。 どうもいくつものアプリを一度に起動した時に起きやすいようなので、今後はひとつずつ丁寧に起動することにするが、気休めのような気がしないでもない。

今回はアドレスブックがいくら終了しても勝手に立ち上がってくるトラブル WindowServerを強制終了しようとするがパスワードを要求されてその入力を始める前に アドレスブックが立ち上がってアクティブになりアクティビティモニターは役に立たない

App Stopはメニューからプロセスのテーブル表示を呼び出せる ここでプロセスを選択して上のボタンでプロセスを強制終了できる 今回はこれで物理的強制終了を避けることができた

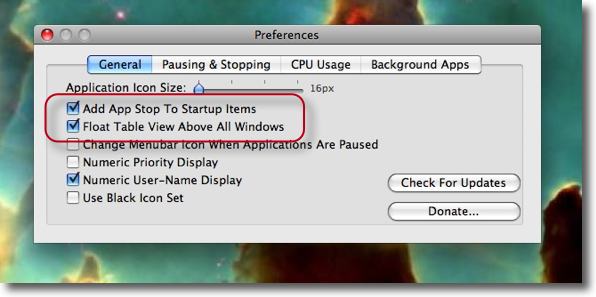

こういうことがあるのでやはりApp Stopは起動項目に入れておくことにした またプロセスから脱出できない時のために「常にテーブルを最上面に表示」にチェック 2008 年 9 月 3 日anchor 大して意味はないのだけどぞろ目ゲットしたので・・・表題の通り全く意味はありません。

1,111,111は逃したが中ビンゴはゲットしたので 次の目標は2,222,222だ!(とっ、遠い。。。(°д°))

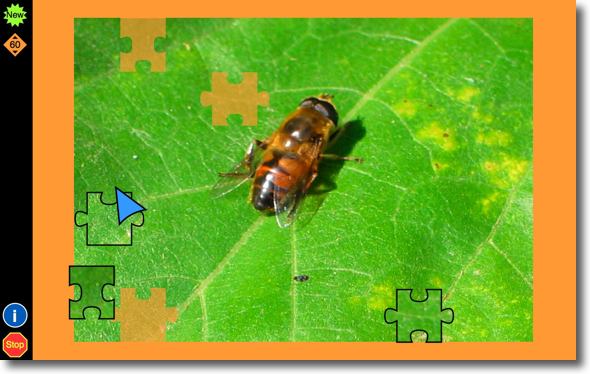

ますます関係ないけど1234もゲット〜 anchor  FishDog Jigsaw(Freeware) 惚けたようにひたすらジグソーパズルをするゲーム。 ピースの数は6から最大100までで子供向けなのかもしれないが、大人でも時々こういうパズルを惚けたようにやりたくなる時がある。 もっと頭が疲れた時にはピースをぐりぐりドラッグして、盤面の上を動かすとハマるピースを勝手にくっ付き系ゲームのようにくっつけて固まりにしてくれるので、惚けていてしかも考えるのも面倒くさいという時にも遊べる便利なジグソーパズルだ。

FishDog Jigsawの盤面左のボタンアイコンでピース数を決定しニューゲームも開始できる

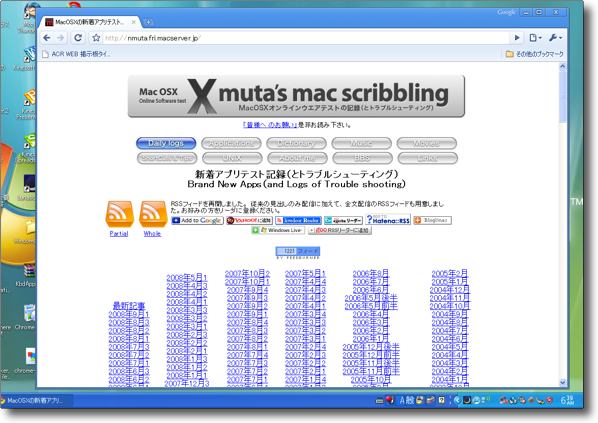

ピースがハマってくるとこんな感じ anchor 『アップル』は当時を知る人達にちゃんと取材してまとめられた久しぶりに読んだ良書だったちょっと古い本なのだが、 実は自転車がパンクして修理に待ち時間が有るので、時間つぶしに入った図書館でたまたま前から気になっていたこの本を見つけて、読みふけっているうちに自転車屋のオヤジとの約束の時間を大幅に過ぎてしまい、新品タイヤ交換されてしまうという安くついたのか高くついたのかよくわからないいきさつなのだが、サッと読んで大変面白い本だと思った。 ここではあまり本の感想などは書かないのだが(というより最近は読み物というとネットばかりで本を読まなくなってきているということもある)、これは書いてみたくなった。 アップルについて書くと「シェアが危機的に落ち込んでいるからもう話題にするに足りない」という立場と、「iMac、iTunesStore、iPod、iPhoneと成功の道をひたすら歩んできたエクセレントカンパニー」という讃え方と2種類しか記述がなくて、その中間のもっと客観的な事実をとらえた資料があまりにも少ないのがいつも残念だと思っていた。 この本はApple創業前後のパーソナルコンピュータの名士たち、ジョブズ、スカリー、ガセー、ゲイツ、アメリオといった人々の人物像と彼らがどのように苦闘してなぜ困難を乗り越えられたか(あるいは乗り越えられなかったか)ということを本人のインタビューを元にまとめられている。 まとめられた時期が98年ということで全体のトーンは理想を掲げて創業しながら暗闘を繰り返したアップルボードミーティングの歴史を前半に、後半は事業が拡大しても統一した戦略をもたずに新OSなどの開発を巨大化して混乱を招き、ユーザの声を無視し、結果的にシェアを失い、一度は前半の暗闘で「粛正」したジョブズを呼び戻し「iMac」をWWDCで発表するというところで終わっている。 しかし実際にはそうならなかった。 その理由はこの本を読むとなんとなくわかってきた。 特に私には、下巻のCoplandなどの新OSの開発のいきさつの下りが興味深い。 MacOSは登場以来68Kというモトローラのチップに最適化されたコードで直にチップを駆動していたコード群であり、同じモトローラが開発したPPCに移行する時にも、基本的にそのコードを継ぎはぎ式に適応させるだけで、結局OS9の供給が終了するまでPPCに完全にネイティブに移行することができなかった、その意味ではPPC移行は失敗だったともいえる。 初期の頃の天才達の仕事があまりにも見事すぎて、それ以降の拡張部分を作り足していったエンジニア達には根本的改良が不可能だったということらしい。初期の頃の天才の中にはアップルを辞めて「バーチャルPC」を作った人物(この人物が一夜漬けの天才的な仕事で68KのOSコードをPPCに載せてしまったそうだ)とか、同じくアップルを辞めてBe-OSを作ったガゼーとか、面白い人物が沢山いた。 MacOSがSystem7あたりまで進んできて、大きな課題がアップルにのしかかってきた。 System7までのMacOSは上記のように初期の頃の天才達が書いたコードを使いまわして、継ぎはぎで建て増しして、PPCに対応させ、ユーザの要求の赴くままに機能をどんどん継ぎ足していき、QuickTimeなどのマルチメディアプレイヤーへの対応を迫られ、プラットフォームとしては限界にきていた。 ひとつコードを書き換えると全体のどこに影響が出るのかを慎重に見極める必要があり、その対象となるシステムのコードは数百万行にも及んだのだという。 必要なのはメモリ保護、プリエンプティブなマルチタスク、それを実現するために、余計な機能は捨ててイチからシステムを書き上げることになった。 だが、カーネルを使用しないMacOSとCoplandはアプリケーションの互換性が全く無く、また当初はMacOSとは全く違うユーザインターフェイスをもつ筈だったCoplandの機能にも、途中から多くの注文が付けられ、System7の機能は全て実現するだけでなく、QuickTimeへの対応など次々要求がふくらんでいき、Coplandのプロジェクトは毎年2億ドルもの巨額の開発費用と数百人のプロジェクトメンバーを数年にわたって要する「バベルの塔の建設現場」のような様相になってしまったという。 その結果プロジェクトはますます混乱し96年までにはこのOSは実現が不可能だということが誰の目にも明らかになってしまう。 97年、98年にはWindowsとの趨勢は完全に逆転してしまう。 ユーザが減るからソフト開発もますます打ち切られるという悪循環が起こり始める。 シェア巻き返しのための互換機ビジネスも全く利益を生まないことがわかりこれを打ち切る、Copland失敗を受けてガセーのBe-OSを買収して新OSのベースにすることを検討する、さらにその交渉に難航すると見るや、Be-OSとの交渉を続行しながらマイクロソフトにNTカーネルのライセンス使用を打診する(NTカーネルはWindowsNTServer、Windows2000から採用されたWindowsのマイクロカーネル、カーネルの採用でもアップルはマイクロソフトに先を越された)などまさにアメリオ時代のアップルは「ダッチロール」のように迷走し始める。 こうした混乱の中、さらに迷走なのか起死回生の秘策なのかアップルは自分達が「粛正」したスティーブ・ジョブズとも交渉を開始して、ジョブズのNeXT社を買収、次期OSのベースをNeXTSTEP(OPENSTEP?)に定める戦略を取る。 顧問として迎えたジョブズは、しかしアメリオにつくわけでもなくその反対勢力に味方するでもなく そしていよいよアップルは断末魔の悲鳴を上げ始める。 こうした「粛正」と「リストラ」で収益を盛り返したが、ウォール街のアップルへの評価はいっこうに好転しない。いくらリストラして利益が上がっても「倒産する運命」の会社の株は買えないということだ。 マイクロソフトはアップルに莫大な資金援助と議決権のない新規発行株の引き受けを約束する。また5年間のMac版MicrosoftOfficeの開発継続も約束する。MSヘのメリットは、当時持ち上がりかけていた「ウインドウが重なるGUIに関する特許侵害の提訴をしない」という「ヤミ協定」だった。 世間をあっと驚かせる奇策だったが、事実これがアップルの命を永らえさせ復活の足がかりになった。それ以前のウォール街のアップルへの評価は非常に厳しかった。 新OSについてはNeXTSTEPをそのまま新OSにリニューアルして採用するのは非常にリスキーだとして断念するという問題も起きて、ジョブズ革命は最初から順調だったわけではなかったようだ。 しかしこのSFっぽいデザインの筐体にはフロッピーディスクドライブが最初から搭載されていない。 ざっとあらすじを・・・というには長文になってしまったがこんな内容の本だった。 この本は主に後半が私の興味を強く惹いたので、長々とダイジェストしたが、その後どうなったかはもう解説するまでもない。 アップルの息の根を止める筈だったiMacはヒット商品になり、Macとアップルの復活を予感させる結果になった。 それでもそのあとの道筋は厳しく、OS9はやはり初期の予想以上のパフォーマンスを出せないまま「クラシック環境のリソース」としてのみ改良される結果になった。 しかし専門家やギークからは酷評されたiPodは、Macやアップルが何者かも知らないような一般のユーザに支持され、iTunesStoreの成功とも相まってアップルとMacのビジネスは別の展開を見せ始める。 その結果何を得たかというと、MacOSXはUNIXやLinuxなどの膨大なソフトウエア資産を引き継げる可能性を獲得し、intel石で仮想化技術の進歩もあってWindowsのソフトウエア資産も引き継げる可能性も獲得してしまった。 90年代にアップルとMacを苦しめた環境は全て逆向きに回転し始めている。 この本を読んでいるとこの流れがあって、今日があるという大きな流れに気がつく。 これに関して、関連するようなエントリを偶然見つけた。 実感としてビジネスユーザでMacを使っている人はもういないかもしれないという時代がくると、このマイクロソフトのキャンペーンは本当らしく聞こえた。 そして しかし今日のIBMはパソコン事業をレノボに売却してしまい、Dellは業績不振でCEOを解雇、CompaqやGatewayは会社ごと買収されてしまった。 このようなシェア談義になると、シェアは正確にはどれくらいなのか知りたくなる。 多分Windowsの実際のシェアはピークでも8割強だと思う。 こういう資料を見つけた。 90年代の後半に成長できなかったアップルは10%を切るところまでシェアを失ったというのは納得できる。 結局正確なシェアの推移はわからなかったが、こんなところが全体の雰囲気ではないかという気がする。 日本のシステム管理者はシステムの多様化を許容するほどの高いスキルを持っていない。 それはともかく、こうした闘争の歴史があって多くの死屍累々の失敗の歴史があってパーソナルコンピュータの世界は今日の姿になっているのだ。 2008 年 9 月 4 日anchor  Google Chrome(Freeware) 先日来各方面を震撼させているGoogleのWebブラウザ。 現行はまだWindows版のみでMac対応は一月前後遅れそうだが、近日中にMac版も出る。 Google Chromeの公開開始と同時に日本語版も同時に公開されていた。さすがはGoogleというかスゴいチカラの入りようだ。 まだ全機能を理解したわけではないが、使ってみた印象は表示スタイルはWebKitで表示速度は激速、シークレットウインドウとか、検索エンジンもGoogleだけでなくtabキーでユーザが選べたりとGoogle提供のアプリなのに太っ腹なところも見せている。 キーボードショートカットも多数用意されていて、 今後はスキンをいろいろ趣味的に切り替える機能も搭載されるとオリテのサイトには説明があった。 ブックマークもサムネイルで表示して検索で選ぶ方式になっていたり面白い機能がいろいろありそうだ。 起動してみて最初に面食らうのはやはり「ツールバー」がないということか。 ただし、さっそく脆弱性が指摘されたり、Googleのプライバシーポリシーについて疑問を呈する向きもあったりで、しばらくはごたごたするだろうからあわてて導入することもない。

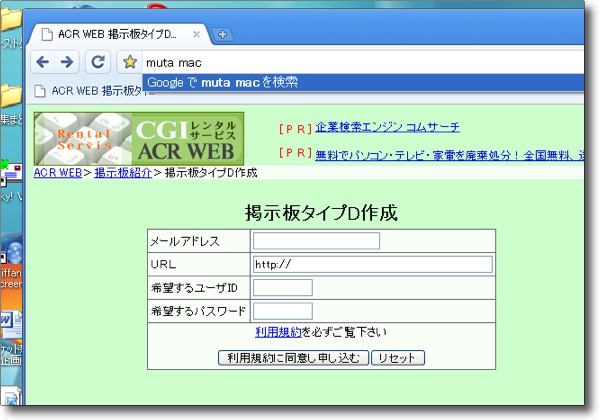

Google Chromeを起動した時の最初の画面はこんな感じ ナビゲーションウインドウが吹き出して操作を教えてくれるあたりが古き良きMacの 操作案内ウインドウ(なんていうんでしたっけ?もう忘れちゃいました)を思い出させる このブックマーク画面がデフォルトページらしく検索ワードで履歴とブックマークを検索する 履歴とブックマークをもう同列で扱うという考え方らしい

検索ウインドウとURLフォームは一体化された URLと検索ワードはもうひとつのものとして扱うのもGoogleらしい考え方だと思う 検索エンジンはGoogleだけでなく各種切り替えることができる

Google Chromeの表示画面 その表示を見るとWebKit標準という感じがするがとにかく動作は速い 何よりも面食らうのはツールバーが見当たらないということで 設定で表示できるのか探してしまったがそういう設定はないらしい 一部JavaScriptがちゃんと動いていなかったり はてブが使えないとかいろいろ指摘は受けているようだ

こちらは履歴の画面 検索で履歴を探す、ブックマークも検索で探すということで 全て検索によるメソードが操作の基本になっているように見受ける 面白い考え方だ 2008 年 9 月 5 日anchor  FinderBrowser(Freeware) フォルダの中にある大量の画像を手早くプレビューするコンテクストメニュープラグイン。 という趣旨ならLeopardにはシステムにQuickLookという機能が装備されている。 それとシステムのQuicklookではgifアニメを再生できないが、このFinderBrowserはgifアニメの動きも確認できるのが秀逸だ。 インストールは本体を

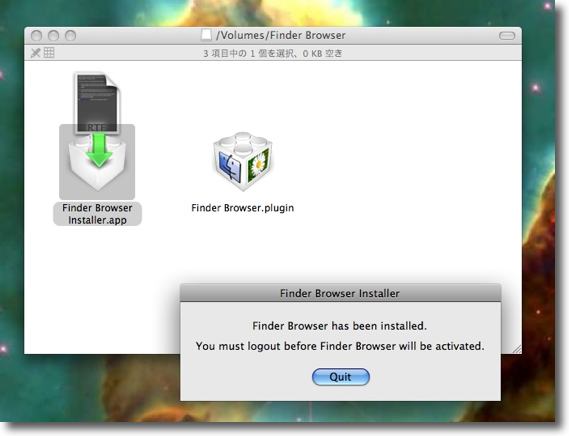

FinderBrowserのインストールは付属のインストーラで 本体は"~/Library/Contextual Menu Items"にインストールされる インストールが完了すればこういう表示が出るので再ログインする

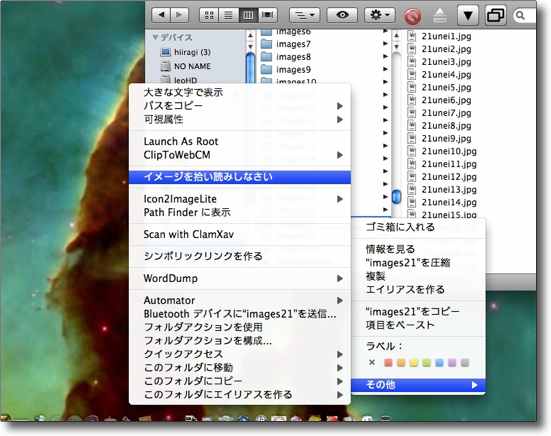

画像が入っているフォルダーの上で右クリックデコンテクストメニューを呼び出すと 「イメージを拾い読みしなさい」というコマンドが増えている

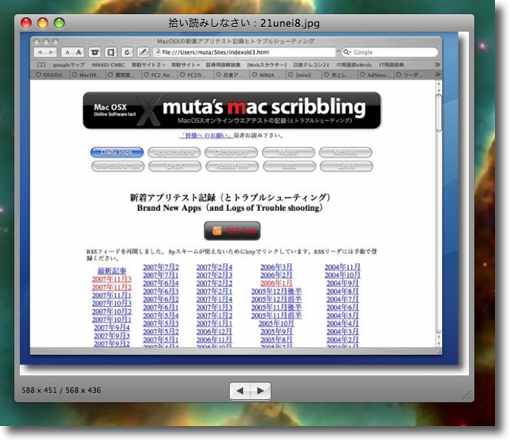

プレビュー画面はこんな感じで下のアローボタンをクリックしてもいいし 左右アローキーで移動してもいい

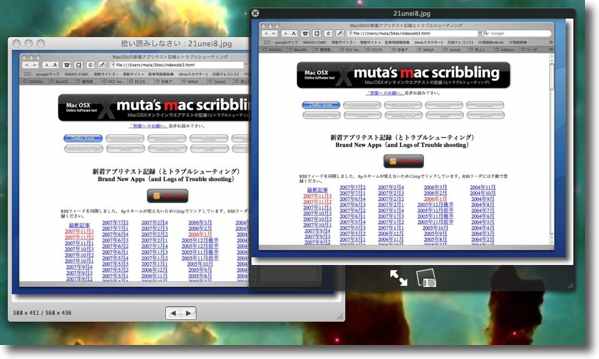

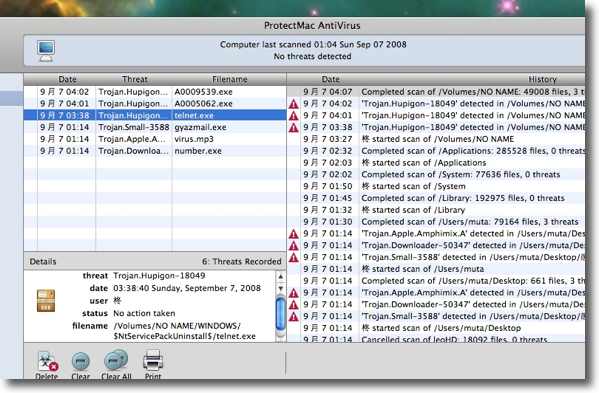

Leopard標準のQuicklookとプレビュー画面を比較する 速さはどちらも同じように速いがQuicklookにはフルスクリーン表示がついている FinderBrowserには画像のピクセルサイズ表示がついている もうひとつFinderBrowserが良いのはgifアニメの動きを見ることができること 動画を載せてみたので確認してみてほしい 2008 年 9 月 7 日anchor  ProtectMac(Shareware) OSX専用のアンチウイルススキャンアプリ。 使用法はインストーラの指示に従って、ひたすらインストール、完了したあとに現れるスキンはキャプチャーを見てもらえばわかるようにiTunesライクな雰囲気で使い方が分からないということもないと思う。 このアプリの評判を探していたのだが、国内サイトで取り上げているところを探しきれなかったので敢えて人柱になる。 このProtectMacはあまり期待していなかったのだが、ちゃんとウイルスファイルを検出したので、継続して使ってみたくなった。 特筆すべき点は、WindowsXPをインストールしているボリュームをスキャンしたところ、シマンテックのアンチバイラスでフルボリュームスキャンした直後であるにもかかわらず、3つほどマルウエア(正確にはトロイの木馬)を発見したこと、大きなボリューム全体をスキャンするとClamXavと同じように停まってしまうが、完全に停まっているわけではなく長時間待てばいつかは完了するようだということ。 まだほとんどのレビューサイトでも取り上げられておらず定評というものがないので、まさしく使用は自己責任でということになるが、良さそうなので私はしばらく試してみることにした。

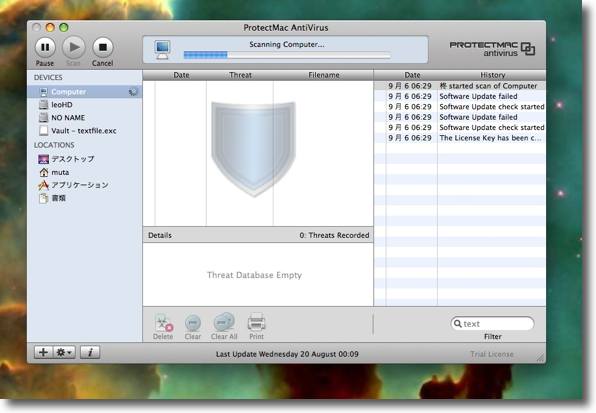

ProtectMacの起動画面 見た目はiTunesっぽくまとめられている ということは左上のPlayボタンがスキャン開始でStopボタンが中止、上のウインドウに ステータス(スキャン結果)真ん中にリスト(感染ファイルの)が表示される その他のボタンもiTunesを使っているなら意味が理解できる

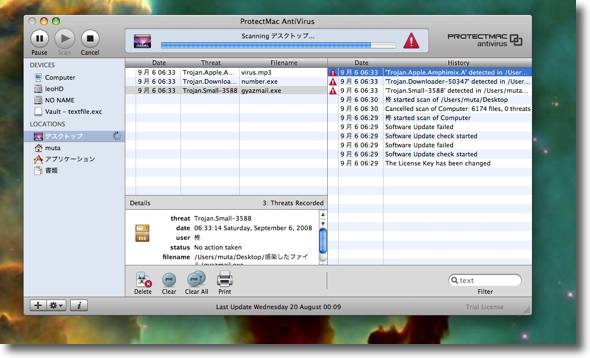

ウイルスを検出するとこんな表示を出す デスクトップで買っているテスト用ファイルを検出した様子 この状況ではまだウイルスファイルの位置を「レコードした」というだけの状態

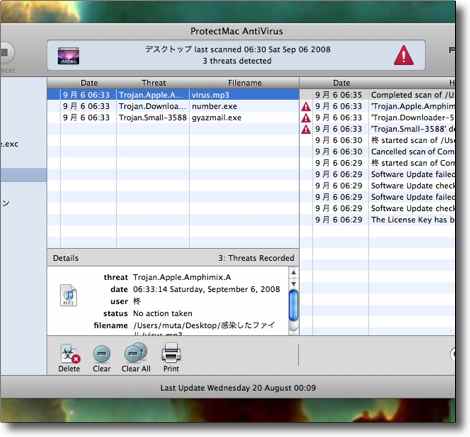

リストを選択すると下のウインドウにウイルスの種類、場所、起動中かどうかなどを表示 下のボタンは左から「削除」「レコードを消去」「全レコードを消去」「印刷」となる

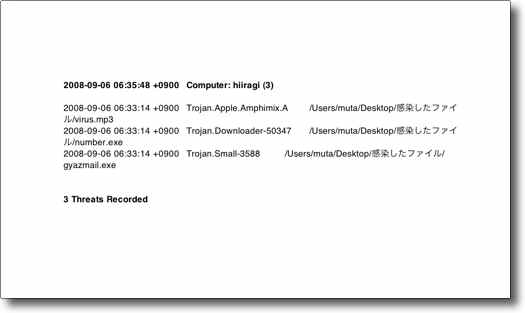

印刷ボタンをクリックするとスキャン結果のログを印刷する システムを止めて除去をしたい時には役に立つかも

面白いのはウイルスファイルにアクセスしようとするとこういうアラートを出すこと 一度ウイルスとして認定したものはレコードを消去しても記録は残るようで それ以降はバックグラウンドソフトがこういうアラートを出す

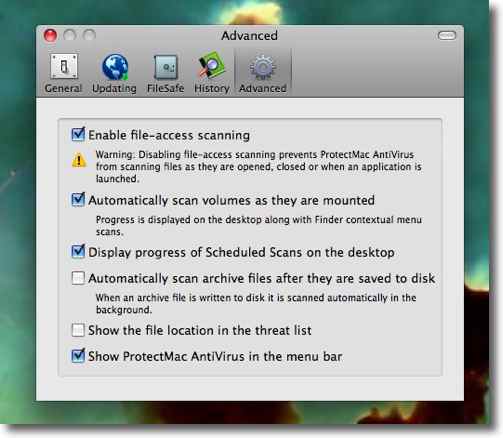

設定画面で「マウントされたボリュームを自動スキャンする」設定とか 「保存されたアーカイブファイルを自動スキャン」なんて項目があるのが面白い

ProtectMacの活動歴をログファイルに保存することもできる 保存されたログはコンソールで見ることができる

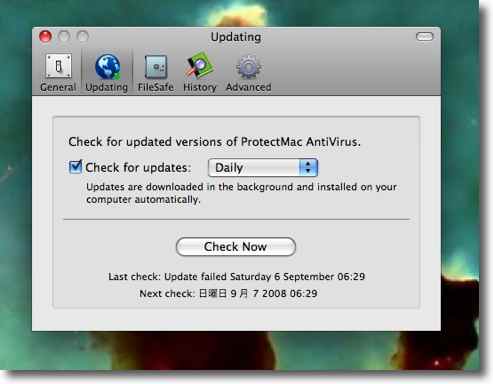

ウイルス定義ファイルは自動更新もできる これは大事なことかもしれない

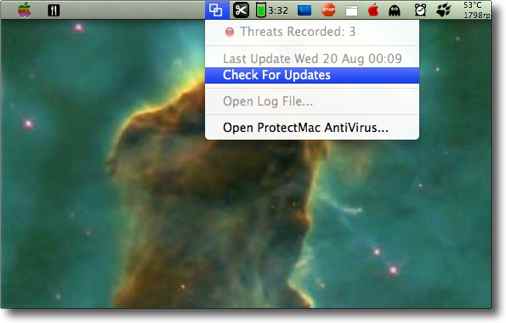

またメニューアイコンから手動でもアップデートできる ここから本体を起動して空き時間にサッとスキャンすることもできる このお手軽さも重要

今回ちょっと感心したのはシマンテックのアンチウイルスをかけた直後の WindowsXPのボリュームをスキャンしたところ3つほどトロイの木馬を検出したことだ シマンテックが鈍いのかProtectMacが過剰反応しているのかわからないが こういうことは心に留めておいてもいいと思う

ProtectMacがいいのはこういうところ Excesなどで暗号化したvaultボリュームを マウントした時にここの中身もスキャンしてくれる そこに感染ファイルがあると上記のようにレコードに表示してくれる ClamXav Sentryより若干アドバンテージがある anchor 「アイフォーン、予想外の苦戦」に反論しているE-WAさんがアツい!『アイフォーン、予想外の苦戦 (1/2ページ) - MSN産経ニュース E-WA氏によるとサンケイの報道は「子飼いの三流アナリストが勝手に持ち上げるだけ持ち上げといて、今頃になって掌返してるだけじゃないか。はいはい印象操作、乙!」という手法にほかならないと憤りをかくせない様子だ。 これに対してフジーサンケイグループからは反論のコメントは発表されていないが、一部のトラックバックをつけているブログでは「逆ギレみたいな批判」との批判があがっており、コメント欄にも「ZAKZAKだけが100万台予測報道をしてたわけじゃないですが、 ブログ管理人のE-WA氏はこれらの批判に対して と、E-WAさんのサイトで起こっていることを新聞記事風の文体で書いてみた。 ところでこういう毒を吐くのはどちらかというと私の役回りというか、私の方が温和なE-WAさんなんかよりもずっとこういうキャラだったのだが、最近こういう「キレ芸」に飽きて来たのと、皆さんからいただく情報やもろもろ新着情報をトレースするのに精一杯で「キレている暇がない」ということで、「キレ芸」専門の私がすっかり好々爺になってしまっているのはまずいことだ。 替わりにE-WAさんがこういう面白い盛り上がり方をしているのを見ると、 ところで新聞原稿って、本当に「印象操作」に最適な文体だと私も思う。 例えば上の擬似新聞記事の最後の一行を 実は朝日の「日本電産、永守社長はけしからんヤツ」という記事などの印象操作をはじめ、新聞の社会面の記事の操作はこんなふうに行われている。 ましてや相手はアンシャンレジームには目障りな外資企業のヘンテコグッズだ。 大体「アイフォーン」くらい「iPhone」って書けよ。 と参戦の意思を表明してみたものの、私自身はiPhoneを持っていないし、買う予定もないし、日本では元々iPhoneは売れないだろうと予想していたので、「8月末段階で20万台」という推測を聞くと逆に それにこういう記事に批判的なことをいうと「Apple信者」とか書く脊椎反射ももういい加減にしてほしいなぁ。 と久しぶりにキレ芸のエンジンをかけてみたのだが、どうも納得がいかないというか、切れ味が鈍くなってますな。 E-WAさんところのブログのコメント欄にも 2008 年 9 月 8 日anchor 「フォクすけの Firefox 情報局」のフォクすけテーマがFirefox3でも使える「てきぢゃ」さんところのBBSで知りました。

フォクすけのテーマで「フォクすけ」のサイトを表示するともうオレンジ一色 オレンジは火ギツネのテーマカラーということらしい

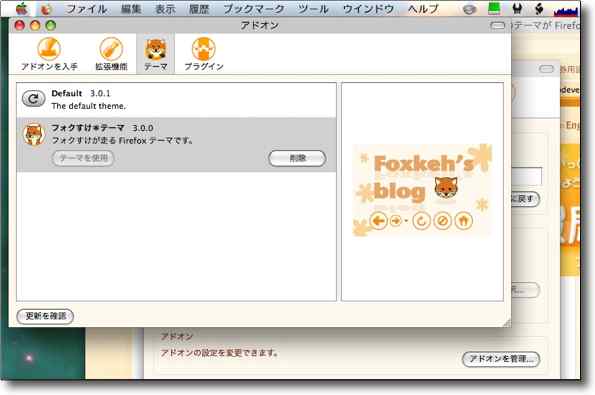

元に戻したい時には「環境設定」/「一般」/「アドオンを管理」/「テーマ」に入って デフォルトを選択し「テーマを使用」ボタンをクリック フォクすけに戻したい時も同じ手順

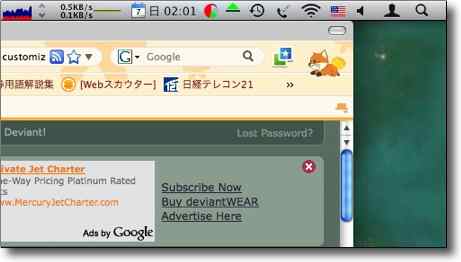

フォクすけのテーマの面白い機能 サイトの読み込みが進行している間は右上のフォクすけが走るアニメーションが動く プログレスバーよりもこの方が間が保つかもしれないし カワイイので意味なくページを再読み込みしたくなる anchor 膨大な数のデスクトップ画像が手に入るリンクサイトこれも「てきぢゃ」さんところのBBSで知りました。 デスクトップ画像をアップしているサイトの膨大な数のリンク集。 こちらは何回かここでも紹介している「UsingMac」さんのRemarkable Apple Wallpapersというページ。

このサイトは何度か紹介しているがこのエントリではMacのシンボルリンゴ、 iPhoneなどのきれいなデスクトップピクチャーを大量に入手できる もうひとつはこちらは抽象的なCGデザインのシャープな画像ばかり集めたFav(blog)というページ。

ここではいろいろな質感を表現したCG画像ばかり集めたですトップ画像リンク集 2008 年 9 月 9 日anchor  ScreenShade(Freeware) 明るすぎるモニタスクリーンの光度を微調整するメニューエクストラ。 Macは、大体が液晶になってスクリーンが他社製品と比べて暗めだった。 液晶バックライトの方式が変わったからだという、普通な技術的理由を聞いたことがあるが私はもうちょっと違う意味があると思う。 それでスクリーン暗め、パネルつや消しのMacは、テカテカ光量ガンガンの東芝やNECの液晶パソよりも見栄えで負けるわけだ。 だからMacも別にあわせる必要などなかったのだが、店頭で並べるとそっちの方が売れるのだから仕方がない。 それよりも寝る前とか暗い部屋で使わなくてはいけないことの方が遥かに頻度は高い。 もう少し光量を絞れたら良いのにと思う時があるし、光量キーで毎回調整するのでなくワンクリックで切り替えができたら良いと思う。 起動したら好みの光量を調整して、あとはメニューバーアイコンから「適用」「解除」をクリックで繰り返すだけの機能だ。 intelMacの液晶が状況によっては明る杉と感じている人は試してみると便利かもしれない。

ScreenShadeを最初に起動すると上のスプラッシュのような画面が出てくる サイトでチュートリアルを見ることもできるし設定画面を呼び出すこともできる 下が設定画面で「稼働するか」「ログイン時に起動するか」「適用時の画面の明るさ」 メインとスレーブのモニタのどれに適用するかなどの設定が見える これでわかるように明るさが違うマルチモニタの明るさをそろえるのにも使える

通常の明るさのデスクトップはこんな感じだが・・・

ScreenShadeをかけるとこの通りスクリーンキャプチャーも暗くなる つまり液晶そのものの明るさを調整しているのではなくデスクトップ画像全体の ブライトネス(明るさ)を調整しているからキャプチャーに明るさの違いが捉えられるのだ なかなかコロンブスのタマゴ的な発想のアプリだ

しかもよく見るとデスクトップ画像全体のブライトネスを落としているのだが その対象にマウスポインタが含まれておらずポインタは ScreenShadeを適用していても正常な明るさに表示される なかなか芸が細かいアプリだ anchor  AIR エアギター(Freeware, Gadgets for AdobeAir) デスクトップでエアギターを実現するAdobe Airガジェット 動作にはAdobeのAdobe Air ランタイムのインストールが必要だ。 これをインストールするとデスクトップにロッカーなオネエチャンが表示される。 このガジェット自体がmp3プレイヤーの機能も持っているので、mp3ファイルを落として再生しながらアクションしてみよう。 最近役に立つアプリばかり紹介しているが、OSXになってからお役立ちアプリの比率が高くなっているという事情もあることながら、当サイトの元々の理念に照らしもっと役に立たないアプリ、オバカアプリの紹介の比率を高めたいと思った今日このごろだ。

AIR エアギターを起動すると最初にこういう「スプラッシュ」が・・・ Adobe Airは「Apollo」といっていた前身の時代には セキュリティリスクがかなりいわれていたので こういうプロセスを経て自己責任であることを 表明しないと利用できない仕様になっているらしい ガジェットの類いは皆同じだと思うが・・・

起動するとこういうロッカーなお姉さんがデスクトップに現れる

挑発ポーズもおてのものな笑えるお姉さんだが派手なアクションも用意されている

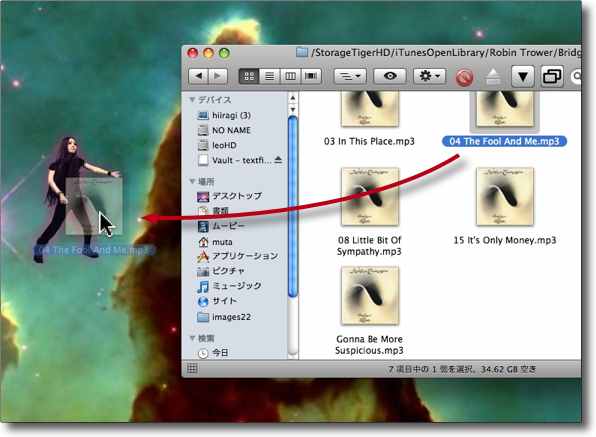

AIR エアギターはmp3をドロップするとmp3プレイヤにもなる こうなるとロック中年必携のロビン・トロワーをドロップしたくなるではないか さぁ、紫に光るお姉さんとオールナイトロングだ!! |