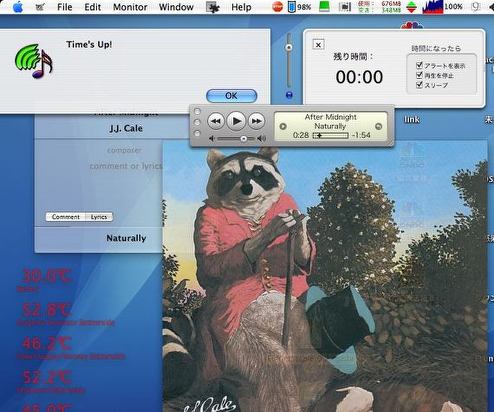

2006 年 9 月 2 日anchor  iTaf 2(Freeware) iTunesを目覚まし&お休みタイマーに変身させるアプリiTafがメジャーバージョンアップして帰ってきた。 といっても機能や構造などの面では大きな変更はない。 これの便利なところはタイマー機能で時刻設定をいくつでも登録できるし、それを毎週リピートできるということだ。 ところで以前OS10.2でv.1.*をテストした時に 結論からいうと目覚ましとして使うには、やはり「ResurrXtionを併用するかスリープに入らない設定にする必要がある」ということになる。

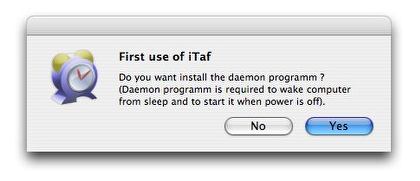

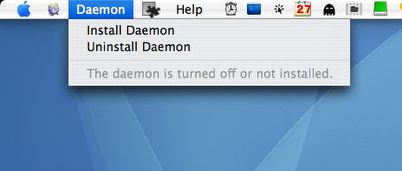

iTafをはじめて起動すると「daemonをインストールするか?」と聞いてくる 使うつもりならYesをクリックすることをお勧めする そうするとパスワードを求められる

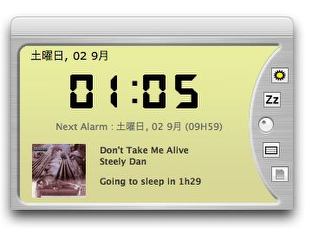

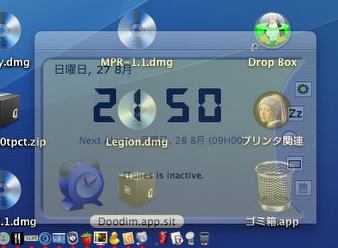

液晶式の目覚まし時計風の面構えに変わったiTaf アラームの予約が入っていない時にはこんな表示だ

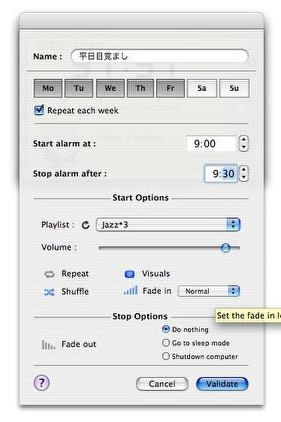

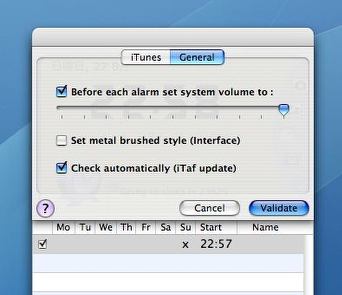

目覚ましは曜日指定、時間指定、アラームの長さ、iTunesのプレイリスト 復帰後の音量、リピート、シャッフル、ビジュアライズ、フェイドイン、フェイドアウト などの設定がコンパクトにまとめられている さすがおフランス製だけあって実に決めが細かいと思う

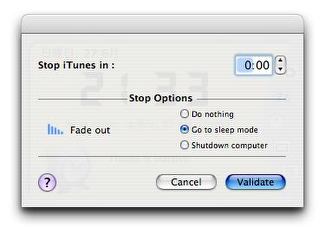

またお休みタイマーの設定もこんな感じ 何分後に終了するか、スリープに落ちるかシステム終了するかなどの設定が可能

目覚ましの設定が完了すると次のアラームはいつ鳴るかという表示が出る またリスト表示させると設定しているアラームを全て見ることもできる

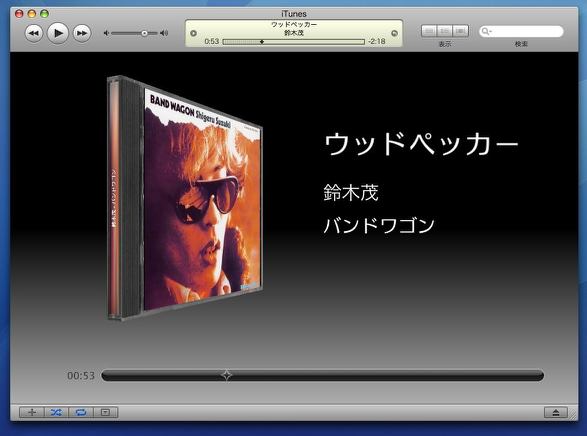

お休みタイマーの時にさりげなくジャケットアートとタイトルなどを表示することもできる ジャケットアートを登録している曲はこのように表示される

意味があるのかないのかよく分からないが右の小さなダイヤルを回すと このようにアルファ値を変えることもできる

主要メニューは全て本体窓にあるのだがメニューバーにはひとつだけメニューがある daemonの再インストールをするかアンインストールをするかというメニュー こういう操作性があるから安心してdaemonを入れて試すことができるし 不要なdaemonはできるだけ入れたくないという安定性重視の人にも勧められる

設定では起動時にシステムのボリュームをどれくらいに自動的に上げるかを調整できる これをやっておけばちゃんと起動しているのにスピーカがミュートされていて 目覚ましが鳴らなかったなんていうチョンボミスを防げる 2006 年 9 月 4 日anchor 昨日朝からネットにつながらない状況が数時間続いた。 PHSを使ったモバイル接続は通じるので、例によってYahooBBのダウンだろうということでソフトバンクBBのテクニカルサポートに電話するが さすがソフトバンク、 そこで104に電話しても そこでYahooBBの資料やDMを片っ端から引っ張りだしてきてそこに書いてある電話番号を全部試してみることにした。 そしてやっと連絡がついたYahooBBフォンの申し込み電話のお姉さんから新しいテクニカルサポートの電話番号を聞き出す。 通常こういうところに電話番号をさらすのはエチケット違反もいいところなのだが、YahooBBのナッチャいない広報体制を『サポート』する意味でここにさらしておく。 まぁ、そこであまりカッカしてもしかたがない。 ところがそれから1時間待っても相変わらずつながらない。 しかし「では局舎内の臨時の工事というのはあり得ないのだな?」というと「それは分からない、ソフトバンクがどんな工事を発注しているか分からない」という。 そりゃADSLのことをNTTに問い合わせた私も見当違いだったかもしれないが、だからって逆切れすることはないじゃないか。こっちだって一応お客なんだぜ。 結局、頭にきてもう一度ソフトバンクBBのテクニカルサポートに電話しようかと思い始めた矢先に、やっと4時間半ぶりにつながったのでもうこのことは忘れることにしたが、NTTの113氏の切れ方があまりにも不愉快だったので、もう書かざるを得なくなった。だから思わず書いている。 ソフトバンクとNTTはADSL開通以来いきさつもあるし、お互いにいろいろ感情問題に近いような恨みつらみがあるというのはわからないでもないけど、だからってその尻を客のところに持ち込まないでくれと言いたい。 なおこの件について後刻メールで あまりこんなことを書くと それよりも、こういうところでこういう企業サービス批判を書くのはそれらの企業に『もうちょっとマシになってもらいたい』ということを希望しているからだ。 これから先もライブドアや楽天のような雑魚はたくさん出てくるだろうが、結局はこの二社が日本国内の情報通信産業の中核になることは間違いない話だ。 サポートの心得は両者とも最低だが、これは単なるサポートの問題ではなく両企業の企業体質に根ざした問題ではないかと思うのだ。 そういうことなので昨日は時間はたっぷりあったのにサイト更新できず。 anchor

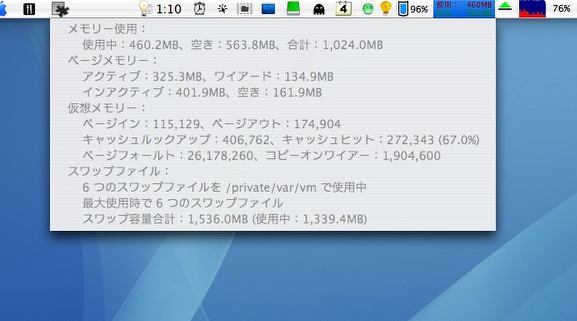

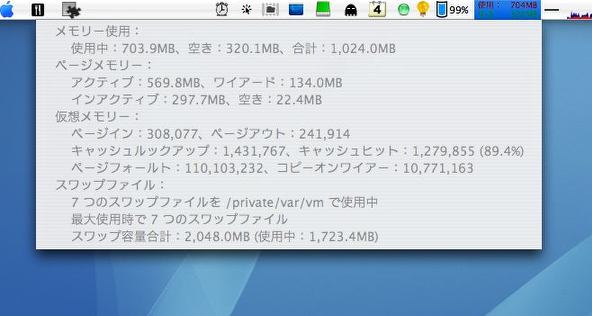

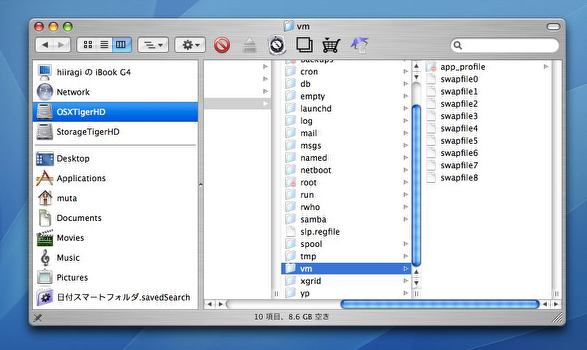

CrossOver Mac 以前そういう趣旨のDarwineというオープンソースのアプリを紹介したが、なかなか野心的なアプリではあるのだが、その開発は牛歩のごとくでWindows不要で、主要アプリケーションが満足に動かせるようになるのは何年先のことだろうかというくらい気の長い話になりそうだった。 そこらの細かいことは知らないが、可能ならすぐにでも試してみたいのだが手許にintelMacが無いのでどうしようもない。 少なくともWindowsよりも安く価格設定しないと誰もレジストしないだろうし、Windows並みに使えるのでなければお金を払おうという気にはならないだろうから、そういう方向性を打ち出しているということはかなりできばえに自信があるということじゃないだろうか。 anchor 暫く見ない間にちょっと変化があったのがSwap fileの増え方。 もう一度おさらいするとSwapというのは仮想メモリの領域としてシステムが「プリエンプティブに」囲い込んでしまう内蔵ディスクの領域のことだ。 UNIXというのは非常に大きな負荷がかかってもシステムがダウンしたりスタックしないということを第一義的に設計されているようだ。 その時にメモリと同じくディスクの領域も作業順に線形にタスクを並べておかなくてはいけないので、ひと続きの領域をひとつの区画としてディスク上にあらかじめ確保してしまう。 これを仮想メモリという。実体はディスク上の領域なのだが、Coelaなどのファイルブラウザから見ればいくつかのファイルに見えるし、システム上はメモリと同じ働きをするので「仮想的なメモリ」というようないわれ方をする。 昔読んだLinuxのインストールガイドでは ただ当時はメモリは64MBから128MBへと、やがて256MBの時代が来るというようなおおらかな時代だったので、仮想メモリのSwapボリュームの大きさも なので最近ではOSXのSwapが1GB刻みで増えていくという豪快な事態もありのままに受け止めるようにしていた。(これは技術の問題のはずなのに、いつの間にか心のあり方の問題にすり替わってるな・・・) しかし例え500GB刻みでもSwapの増え方がちょっと穏やかになったのは、(精神衛生上は)良いんじゃないだろうか。

前はSwapの増え方は1Gの次は2Gだった ところが数日前からこのように1.5Gという段階があることに気がついた

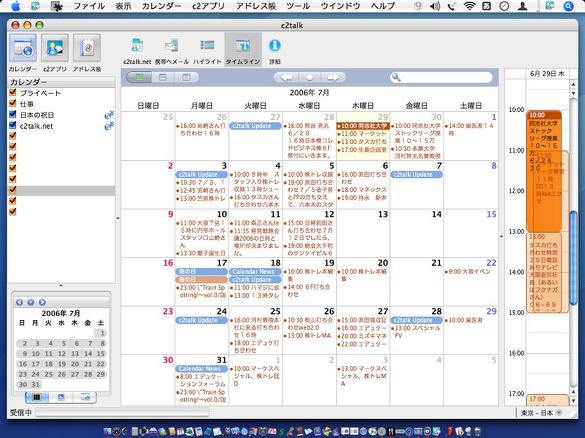

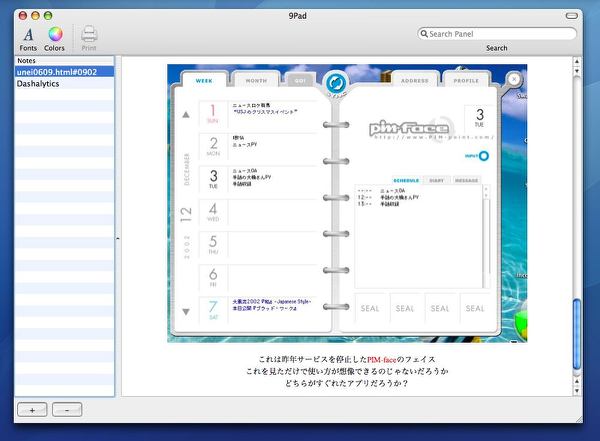

だから2GのSwap fileの数は7つになった 前はSwap file7つなら3Gだったのだがちょっと精神的にはいいかもしれない といってもあまり意味も差もないかもしれないが・・・ 2006 年 9 月 5 日anchor  c2talk(Freeware) これは一番似たアプリを探すとしたら、Outlookということになるだろうか。 機能的にはweb上に上げたPIMをカレンダー、スケジュール帳として使いながら招待したメンバーだけが見られる回覧板とかはやりのSNS風の機能も盛り込んだり、スケジュールの日時がきたらケータイメールにアラートのメールを自動的に打つとか、使いこなせればいろいろ便利に使えそうなアプリ。 『使いこなせれば』と書いたのは、この直観的でもない混乱したインターフェイスとやたら出てくるウイザードでこれを使いこなすのは普通の人にはかなり困難ではないかと思うわけだ。 以前OS9時代にはPIM-faceというスケジューラアプリを使っていた。 アプリケーションは機能を盛り込みさえすれば良いというわけではないと思う。 ここでは基本的に褒めることができるアプリしか取り上げないことにしているが、このアプリは良い素質をもっていながらこなれていないし、またこういうwebのPIMというのはPIM-faceが消えて以来あれば良いなとずっと思っていたサービスなので、ちょっとなんとかして欲しいと思っているのだ。 だから苦言を呈するような感じになってしまうが、要するにそういうアプリだ。

c2talkのフェイスのレイアウトはiCalに似ていなくもない またスケジュールもiCalからインポートできる しかしiCalよりもはるかに使い方が難しいというのはいかがなものだろう

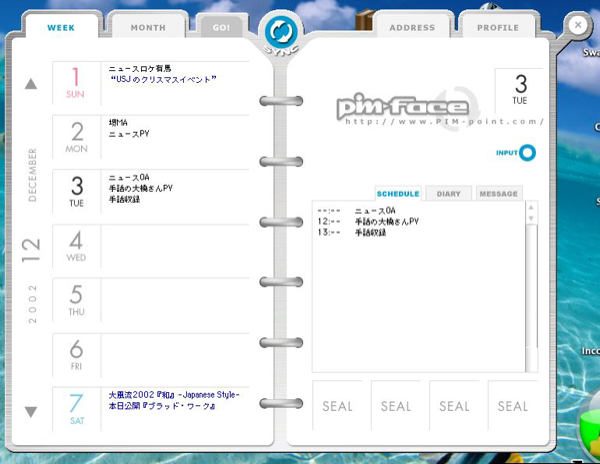

これは昨年サービスを停止したPIM-faceのフェイス これを見ただけで使い方が想像できるのじゃないだろうか どちらがすぐれたアプリだろうか? anchor  Dashalytics(Freeware) 最近のGoogleのオンラインサービスの充実ぶりには目を見張るものがある。 彼はまだ未公開のGoogleEarthを、持ち込んだノートパソコンでぐりぐりと動かしてみせた。 この時シュミット会長は しかしこの時にすでに彼の中ではもっと違う深い意味でこれを言っていたのだ。 オンラインでアプリケーションサービスをしてしまえば良い。 だからGoogleの競合相手はYahoo!やExciteではなく、実はMicrosoftこそが最大のターゲットなのだ。 AppleとGoogleは確かにそういう未来ビジョンを語るにふさわしい企業だと思う。 Googleの話になるとつい力が入ってしまうのだが、実際にシュミット会長のプレゼンテーションを見てそのビジョンをかいま見た実感からすると、Googleという企業はまだ過小評価されていると思っているからだ。 そのGoogleが始めたサイト管理者向けの無料アクセス解析サービスを利用できるDashboard Widgetがこれ。 それをWidgetで簡単に利用できるようにしたのがこのDashalyticsで日単位、週単位、月単位でアクセス数、ページビュー数の推移を最大最小数を表示する。 使い方については先にこのWidgetを取り上げられたヴェアダルさんの記事に詳しく書かれているのでそちらを参照してもらいたい。

Dashalyticsの設定はGoogleIDを取得して解析ページで監視したいサイトを登録 そのIDパスワードを入力してサイトのURLを取得する

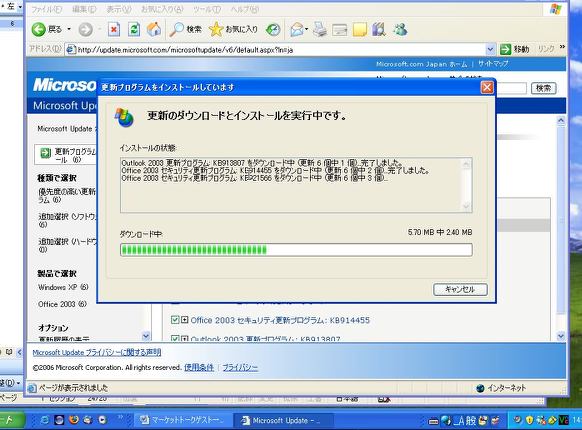

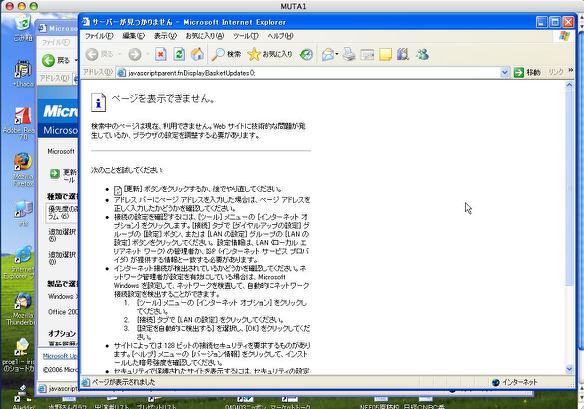

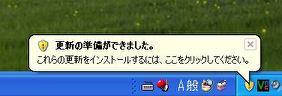

だんだんデータを蓄積していくとアクセス数の推移がグラフィックで表示される 2006 年 9 月 6 日anchor Windowsのアップデートがかかっているので、Windowsユーザの皆さんは忘れずにかけること。 Microsoftの統合アップデートはなぜか28日周期でやってきて月齢とともにやってくるというか、女の子の月のものみたいな周期で来るのが不思議なのだが、今回はいつもよりも数日早めにきたので多少生理不順なのかも。 それで最近はWindows機はMacからVNC、ChickenOfTheVNCを通じて操作することが多いのだが、今回もそういうキャプチャーを。

WindowsアップデートをかけるところをChickenOfTheVNCを通じてMacで直接キャプチャーを撮った という写真を載せたいためにわざわざ書いたような記事でした・・・ Windowsで撮ったものを変換するよりもきれいじゃないだろうか? anchor  9Pad(Freeware) これは要はOS9などにバンドルされていたノートパッドのようなアプリを再現したノードパッドアプリ。 このアプリは動作が軽快であるとか、クリッカブルなテキスト保存が可能で要はブラウザやメールのリンクを含んだテキストをそのままコピペすれば、そのリンクごと保存されてあとでそのリンク先も見てみたいという時にも便利という特徴もある。 しかしこれの面白いのは検索をかけられるということだ。 これがこれまでの簡易ノートパッドアプリとの一番大きな違いじゃないだろうか。こういうのはMacJournalのようなシェアウエアの日記メモアプリの大物にはもっと細かいワードを指示するというような高性能な検索が実装されていたりするが、フリーウエアの軽い簡易メモアプリでこういうものを付けているのはなかなかないと思う。

9Padはメモ帳として使える軽量なアプリ コピペでwebサイトの記事をそのまま保存できてjpegなどの写真や動画も貼付けられる 文中のリンクもクリッカブルなままで残せるのでいろんな使い方が考えられる

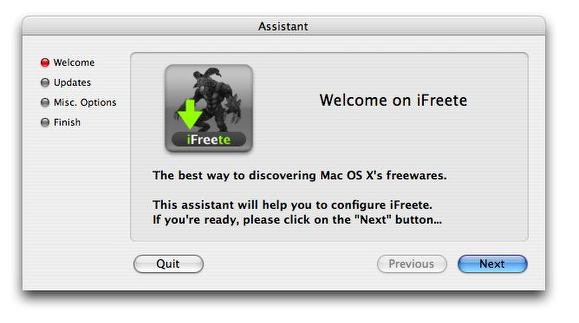

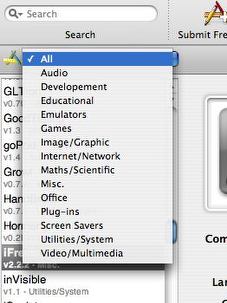

このエントリーは検索窓でインクリメンタルサーチが可能だ ページの中のどこにキーワードがあるかまでは表示してくれないが この機能はエントリーの数が増えたら便利に使えると思う anchor fc2.comのサーバが全面的にダウンしていたようだ。 ちょっと整理することも考えないといけないかもしれない。 2006 年 9 月 7 日anchor  iFreete(Freeware) このアプリの説明をそのまま訳すと この説明はiFreeteに表示されるiFreeteに関するレビューの直訳だが、要するにオンラインで取得したデータベースによって、Macで配布されているフリーウエアにどういうものがあるのかを探すことができる。 フォーラムと書いたが、このデータベースはフランスで最近始まったオンラインウエアのフォーラムがベースになっている。 以前ここでもMactrackerというMac、Apple関連のあらゆる製品のスペックを知ることができるデータベースアプリを紹介したことがある。 しかしApple全製品とMac関連全製品を網羅したこの作者の根気には感服するが、同じようにオンラインウエアのデータベースソフトができるかというと、探さなくてはいけない対象の広さも全く違うし数もケタが違う。 ところがこれは今年6月にオープンしたフォーラムの参加者による投稿がデータベースの基になっているようだ。だからまだフォーラムオープン以来2ヶ月半しか経っていないのにもうかなりの量のフリーウエアを網羅している。 使ってみたところ、扱うデータの数の多さにも関わらずデータの取得も非常にスピーディだし、フォーラムの威力で動作環境なども詳しいので、これは私もこれから参考にさせていただくと思う。 アイコンは一度取得するとキャッシュに留めておけるものとそうでないものがあるようで、ネットにつながっていないスタンドアローンになった時にもデータはほとんど表示できるがアイコンデータに関しては3分の1ほどが表示できない。 またアプリのジャンル別に絞り込むブラウジング機能を予感させるプルダウン窓があるが、これを触っても何も変化が起きない。 面白い機能としては、それぞれのアプリの開発者のサイトに飛べるのもちろんなのだが、スクリーンショットなんかも取得して表示することができることだ。 フリーウエアを探すのが好きな人にはお勧めできるアプリだ。 情報をいただいた「kuwayama」さんありがとうございました。

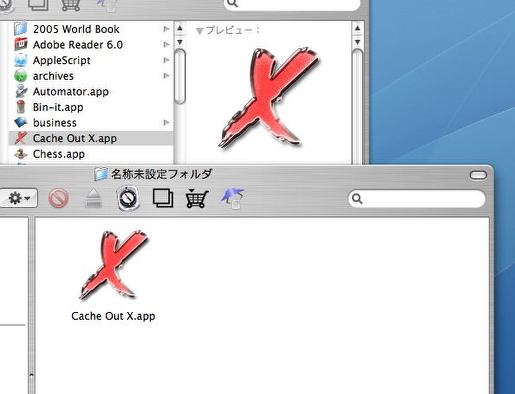

iFreeteを最初に起動するとセットアップアシスタントが現れる とりあえず「フォーラムに行ってみるか?」というのはスルーするが・・・

このセットアップアシスタントのウィザードには素直に従った方が良い 特に私のようにフランス語が読めない人は、シルブープレ

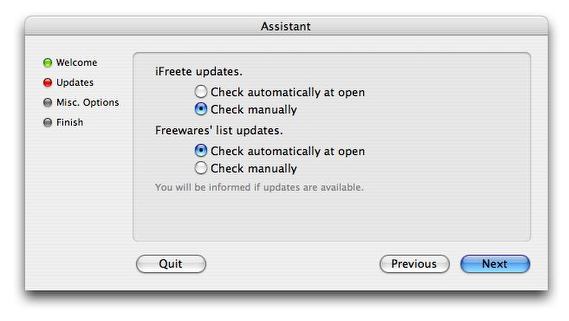

オススメの設定はアプリのアップデートはマニュアルでチェック 起動時に自動的にリストのアップデートチェックというところか

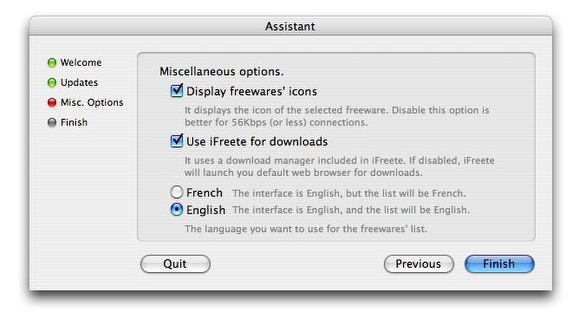

デフォルトでは使用言語はフランス語になっている フランス語が読めない人はここで英語を選択 設定でも変更できるがその設定のスキンがフランス語だと お手上げだという人はこれをやっておくべしシルブープレ

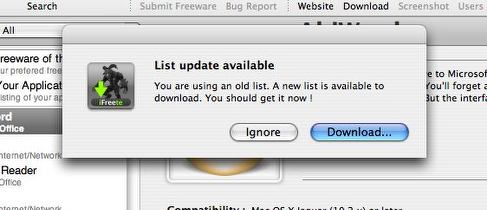

データリストが最新でないとこういう表示が出る これはDownloadをクリックしてリストを常に最新にしておく

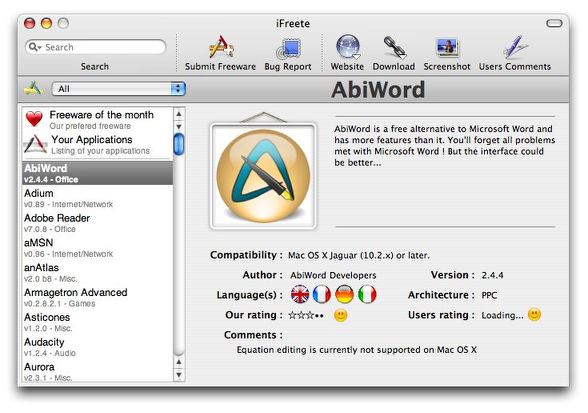

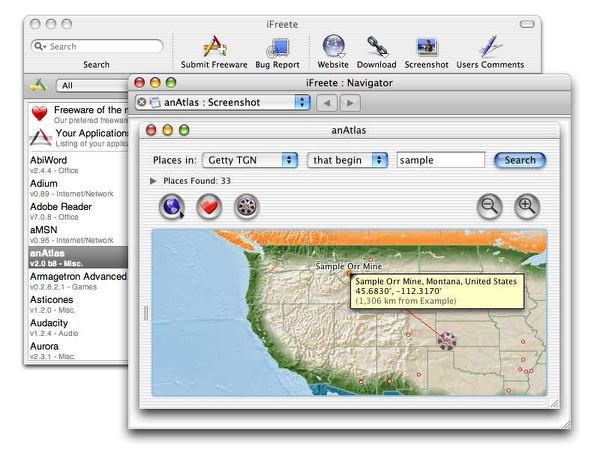

表示はこんな感じ 左のリストから見たいアプリを選ぶ アイコンがセンターに表示され(非表示も可)簡単なレビューが続く 下には動作環境・アーキテクチャー、フォーラムやユーザの人気度などが表示される

そのアイコンはキャッシュに残るものと毎回取得しないといけないものがある オフラインになるとアイコンが表示できないものも一部ある

面白いのはインストール済みのフリーウエアの最新バージョンをチェックしてくれる機能 新しいものが出ている場合はコーションマークとともに アップデートのバージョンナンバーまで教えてくれる これを見ると私がアップデートをさぼっているのがよくわかる

メニューのwebsiteボタンで作者サイトをブラウザで開くことができる この作者サイトのリンクを残しておきたいというのが私がこのサイトを始めた 大きな動機のひとつなのでこういう機能があるのは良いメルシボークープ

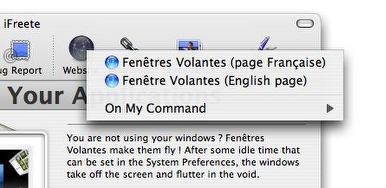

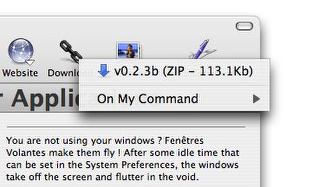

またブラウザで開かずに直接ダウンロードすることができる 「Download」ボタンでftpのリンクを選ぶこともできる

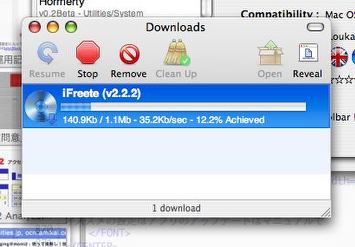

そのダウンローダはブラウザとは独立した専用のものでダウンロード履歴も別に残る またダウンロード後のファイルを「Reveal」ボタンで表示することもできるので見失わない

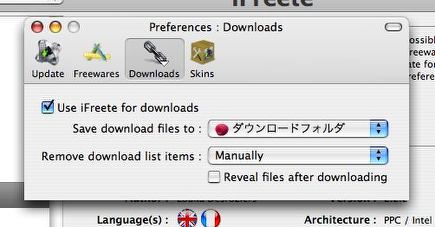

そのダウンロード先はデフォルトではデスクトップになっているが セキュリティ的にはデスクトップに落とすのはあまり望ましいとはいえない それで設定でダウンロード先を変更することができるようになっている

またメニューの「Screeenshot」ボタンをクリックするとこの通り 見たいアプリのスクリーンショットだけ見ることもできる

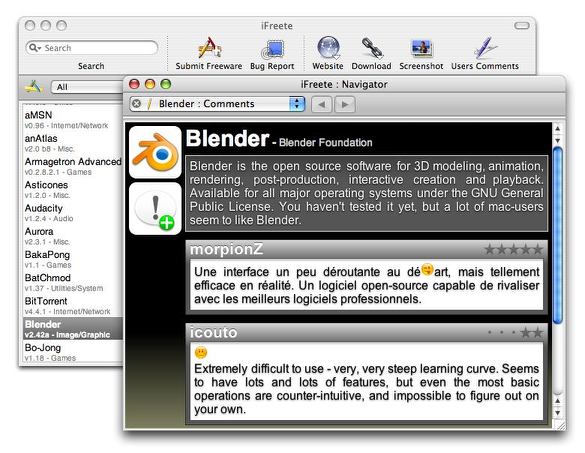

「ユーザコメント」のボタンを押すとフォーラムのユーザのレビューが見られる フォーラムの性格上フランス語の書き込みが多いのが、私にとってはノンサンス

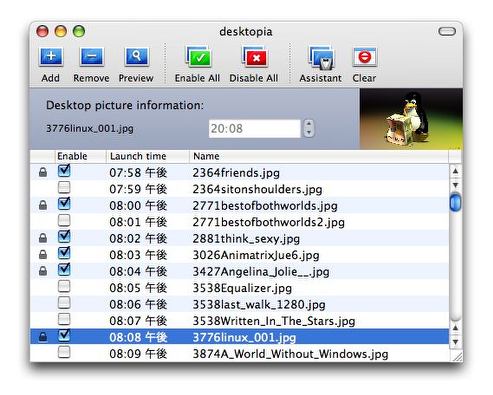

またアプリをジャンル別に絞り込むと思われるブラウズ機能のプルダウンも・・・ 残念ながら操作してもアンサンシブルマン これは今後に期待だ anchor  desktopia(Freeware) デスクトップピクチャー、いわゆる壁紙(この言い方はWindowsの用語なのだが)を設定した時間ごとに自動的に変更するアプリ。 そういう機能はシステム環境設定ペインにもあるが、このdesktopiaはデスクトップに設定したい画像が入っているフォルダを指定して、リストを作ったあとデスクトップにしたい画像とそうでない画像を選択できるという機能があるのがちょっとアドバンテージがある。 私の場合ピクチャーフォルダの中にはデスクトップピクチャを100~200枚程度に小分けしたフォルダがいくつも入っているのだが、そのピクチャーは写真としては好きなのだが「壁紙」として使うに画像が込み入り過ぎているというものがたくさん含まれている。 そういう時にはこのアプリで、「壁紙」に合うもの、気分のハマるものだけをチェックを入れていって実行すれば良い。簡便なプレビューもついているので作業もしやすい。

desktopiaでデスクトップピクチャーのリストを作成する フォルダを登録してリストのうち「壁紙」にしたいものにチェックを入れていく

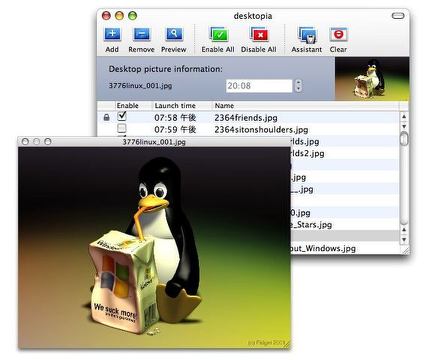

小さなサムネイルウインドウだけではどんな絵ヅラだったか思い出せない時には 簡便なプレビュー画面が用意されている

アプリには付属で面白いデスクトップピクチャーが用意されているから使ってみると良い 時間に合わせて変化するよう設定すればデスクトップを 見ただけで今が昼か夜か分かるようになる(?)

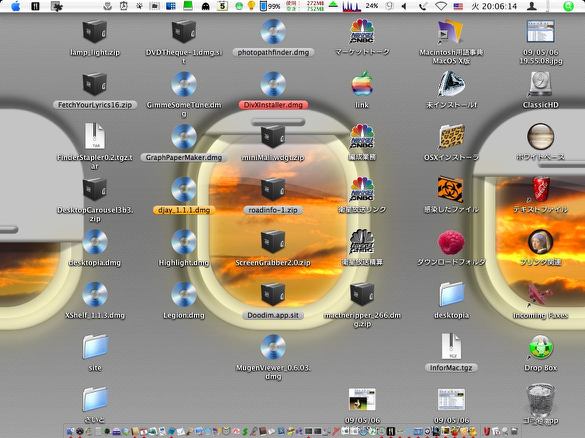

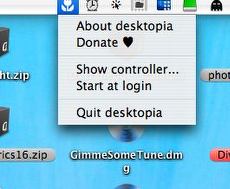

セットアップしたら本体は邪魔なのでコントローラを閉じてしまえばいい それでバックグラウンドで動いてくれるが設定を変更したい時には この通りメニューエクストラとして常駐しているのでここから呼び出す 2006 年 9 月 8 日anchor  Stormz Screensaver(Freeware) デスクトップに嵐を呼び起こすスクリーンセーバ。 嵐は雨嵐、雪嵐を選択できる。

Stormz Screensaverは嵐を呼ぶセーバ これは雪嵐だ キャプチャーには成功しなかったが時々雷が鳴る

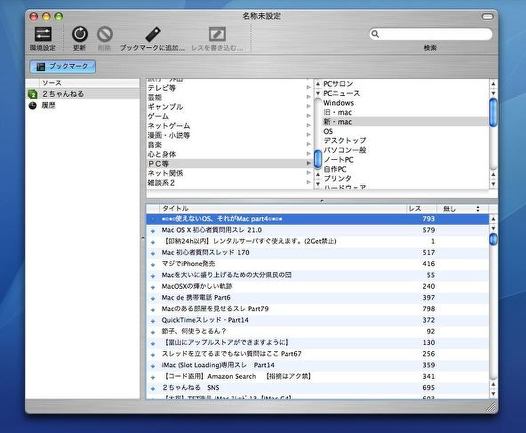

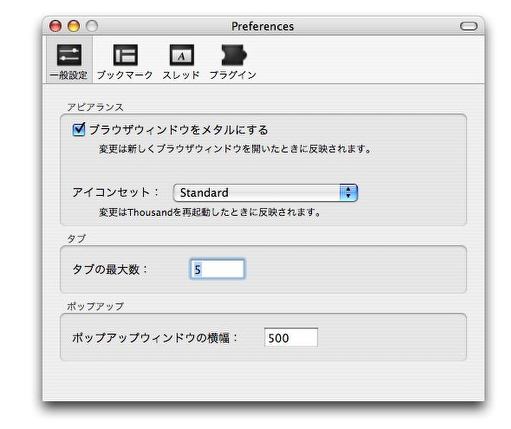

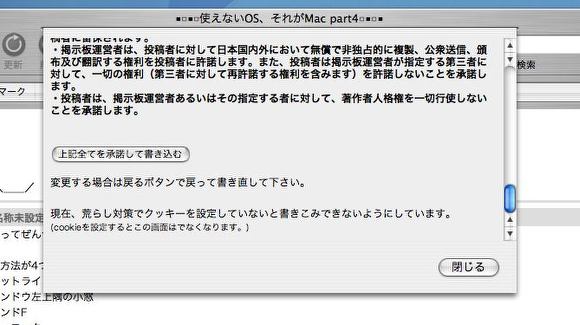

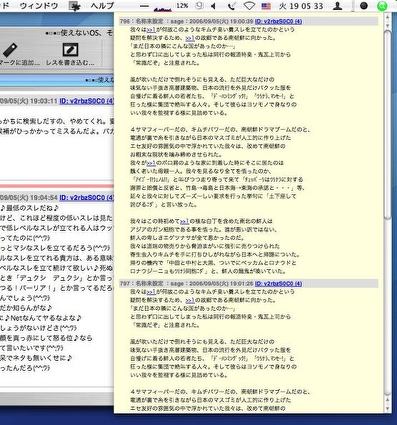

こちらは雨嵐 この微妙な違いが分かるだろうか anchor  Thousand(Freeware) 2ちゃんねるを見やすく、また高速で表示する専用ブラウザ。 ただ長大に伸びてしまったスレは普通のwebブラウザで見ると結構読み込みに時間がかかり、その間動かなくなってしまう。 またCSSの設定でスレッドの表示の仕方を変えたり、スキンも配布されていたり表示も拡張できる自由度が準備されている。 ところで2ちゃんねるについての価値判断をいえば、私がこの巨大掲示板を好きか嫌いかというとかなり嫌いということになる。

Thousandは3ペインのカラム表示のブラウジングで 見たいスレに素早く到達できる そういうところで人生の貴重な時間を浪費せずに済むわけだ

このビュアの面白いところはスレをタブ表示できることだ その最大数を含め設定の自由度は結構高い

デフォルトのスレの表示の雰囲気はこんな感じ ブラウザで見るのとどちらが見やすいかは明らかじゃないだろうか

Thousandからスレに書き込みもできる その場合こういう誓約書の同意させられる 形式的なものだろうが・・・

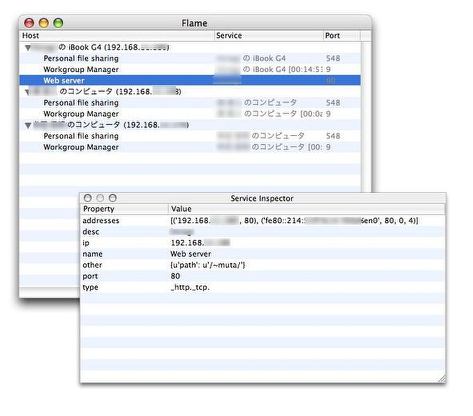

スレに更新があるとこのようのポップアップウインドウで更新部分を表示する 経過が気になるスレはこうやって監視し続けることもできる 2006 年 9 月 9 日anchor  Flame(Freeware) ネットワーク上につながっているホストの名前、それぞれのIPアドレスだけでなくそれぞれのホストがどういうサービスをオープンにしているかなどをリスト表示で示すアプリ。 というような機能はBonjourプラスFinderのサーバに移動メニューとか、システム環境設定ペインの共有、ネットワークなどのメニューでかなりのところを表示できるのだが、それを一覧のリストで表示するという機能がOSXにはない。 またファイル共有の場合はその共有名も見えているわけだから、これが見えているということはファイル共有もできていると考えることができる。 またこれでネットワーク全体をチェックできるのでwebサーバ公開とかftpとか意図していないサービスが開いていないかをチェックすることもできる。 こういうのは今時のMacOSXやWindowsXPではあまり心配するようなことではないが、時々自称パソコン通のオジサンが設定の変なところを触って、とんでもないところを公開したりしていることもありうるので、そういうチェックには良いんじゃないだろうか。

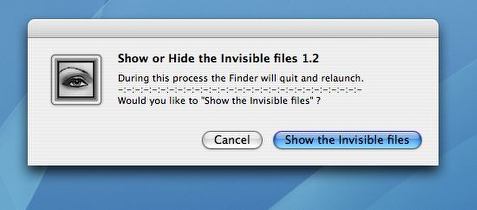

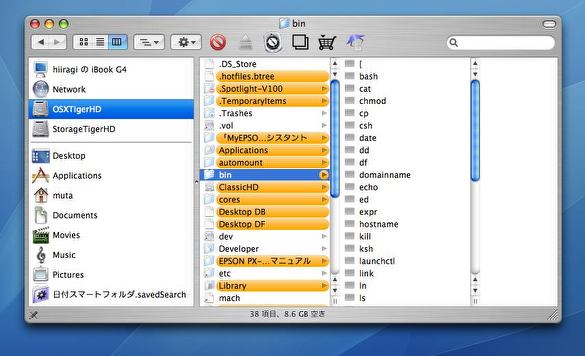

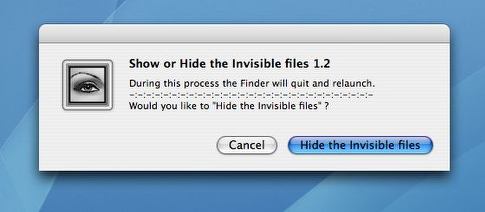

Flameはネットワーク上にどんなホストがつながっているか それぞれのホストがどんなサービスを開いているかなどの情報がリスト表示される 2006 年 9 月 11 日anchor  Show Hide Invisible files 1.2(Freeware) これはある程度使いこなしている人なら皆気がついていることだと思うが、MacOSXはかなりの領域が不可視になっている。 これはUNIXがベースになったといっても、やっぱりGUI上はMacOSと同じような使い心地を確保したいという狙いもあるかもしれないし、システムの重要部分をCUIのOSをほとんど扱ったことがない、理解もしていないマカーに触らせたくなかったということもあるのかもしれない。 それでOSXに関してはMac的な使い方の場合はファイルオペレーションはFinderを使って可視領域だけでやって、UNIX的に使う時にはTerminalを起動して、コマンドでファイルオペレーションをやるという使い方が基本的な考え方というかしきたりというかそういうことになっている。 それでも大体不便はないのだが、私のようにUNIXネイティブでない人はやっぱりどうしてもTerminalでUNIXコマンドというのは億劫な面があって、Finderで手っ取り早くやっちゃいたいということがたまにある。 このShow Hide Invisible filesは起動してワンクリックで不可視ファイル、不可視フォルダを全てFinderで見えるようにすることができる。 簡便なアプリだが、Finderの使い心地を激変させるスグレモノのアプリだ。

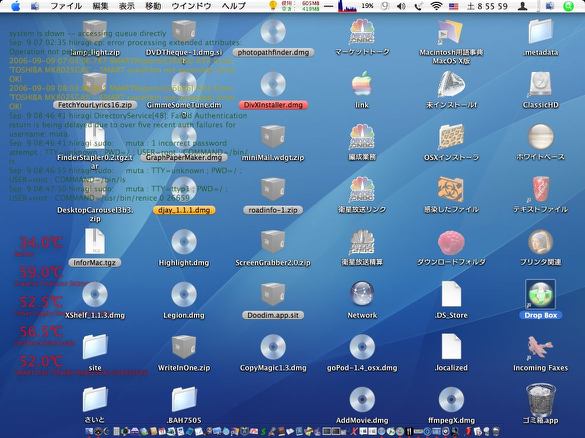

Show Hide Invisible filesをまず最初に起動すると 不可視ファイルを見えるようにするかと訊いてくる クリックするとFinderは再起動して変更が反映される

そうすると全てのアイコンはこの通りグレーアウトしたような薄い色になる この色目のおかげで今Finderは不可視ファイルを表示する状態にあるのか 表示しない状態にあるのかが一目で分かるので勘違いによる変なミスを防ぐことができる

例えばデスクトップに.DS_Store、.localised、.metadata、Networkなど 普段は見えていない不可視ファイル、フォルダが見える

これは"/bin/"の中身を覗いたところ 見てみるとecho、kill、lsなどおなじみのUNIXコマンドの 実体のバイナリがここに収納されているのが分かる

"/private/var/vm/"にはUNIXの仮想メモリの実体であるSwapfileが格納されているのが見える これが豪快に増えるのがOSXの驚きの特徴なのだがこれをFinderで監視することもできる

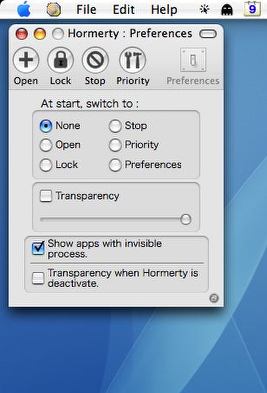

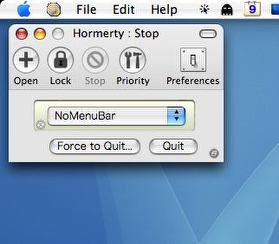

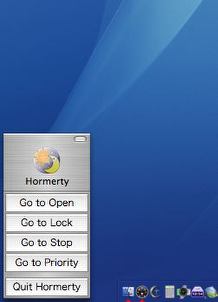

もう一度起動するとShow Hide Invisible filesは不可視ファイルを隠すかと訊いてくる ワンクリックでFinderは元に戻る 2006 年 9 月 12 日anchor  Hormerty(Freeware) プロセスコントロールを集中的にやろうというアプリ。 システムはデフォルトではアクティビティモニタというものが実装されているが、これはプロセスのCPU占拠率とメモリ占拠率をリスト表示で見ることができるだけで、プロセスの終了と強制終了はできるがそれ以外のことができない。 前にプロセスを一時停止させるユーティリティをここで紹介したことがあるが、もっと役に立つコントロールとしてプロセスの優先順位設定というのもある。 これは使いこなせれば結構便利な機能だと思うが現状ではAppleはGUI化していない。 デスクトップに常駐させておきやすいように、アクティブではない時には透明になったり、デスクトップの隅っこに小さく畳んでおける機能などを持っている。 なお最初に起動した時にパスワードを要求されるが、この時にIMが英語モードになっていることを確認すること。プロセス管理にはルート権限が必要なのだが、日本語モードになっているとパスワードを正しく認識しないので要注意だ。

Hormertyの設定画面 起動した時に「ランチャー」「アプリ停止」「アプリ終了」 「アプリ優先順位変更」のどのメニューで起動するか設定できる またバックグラウンドのGUIでは見えないプロセスも コントロールするかどうかも決められるのが重要な機能だ

こちらはアプリを一時停止するロックメニュー プロセスを選んでOKボタンをクリックすればプロセスは途中で停止する 「Resume」ボタンをクリックすると停止したところの続きから再開する

こちらはプロセスの終了メニュー 通常の終了と強制終了が用意されている トラブルでプロセスが動かなくなって終了コマンドも 受け付けなくなってしまった時にはこれを使うことになる

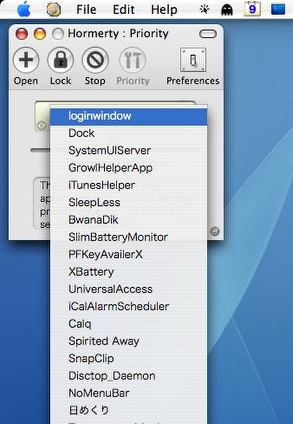

プロセスの選択をこの通りプルダウンメニューで 設定でバックグラウンドのプロセスも見えるように設定しておけば こういう「loginwindow」のようなシステムが使うプロセスも見える 緊急時以外は触ることはお勧めしないが・・・

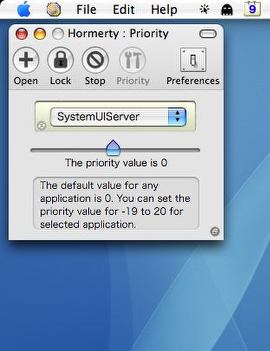

面白いのがこのプロセスの優先順位設定 デフォルトでは全てのプロセスが0に設定されているがここでは-19から20までに変更できる いくつものプロセスを実行する人やすぐにFinderの動きが 遅くなることに不満を感じている人は試してみる価値はある

デスクトップに常駐させる場合邪魔にならないことも重要だ こういうそれぞれのメニューを直接呼び出せる小さな表示も用意されている

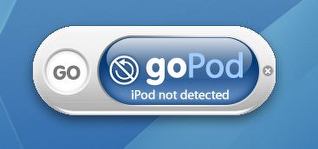

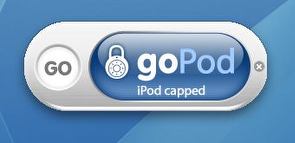

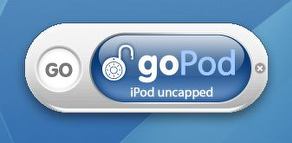

さらにそれでも邪魔だと言う人にはこういう小さな表示も用意されている anchor  goPod(Freeware) iPodのEU音量リミテーションを外す専用アプリ。 iPodは第5世代になるまではボリュームはハードウエアの性能ぎりぎりまで上げることができた。 そういうことが要因なのかどうかはともかくアメリカではiPodを使ったために難聴になったという人が訴訟の準備をしているとか、消費者団体がAppleに音量制限の機能をつけて消費者保護を図れと圧力をかけるとかの問題が起きている。 さすがに猫のケースは、これが認められてしまうと こういう白痴的な消費者を保護するためにアメリカではPL法でメーカーに強力なプロテクトが要求されている。 余談だが、そういう狂信的な消費者保護団体が幅を利かせているような狂った国で2次電池の爆発事故を起こしてしまったソニーは実は公表している金額以上に大変な問題を抱え込んでしまったのだ。 とここまでまた永遠に続くかと思われるくらい長い前置きだったが、このgoPodは、この第3、第4世代のiPodのコントローラブルではない音量リミッタを外すことができる。 一度クリックするとiPodが再起動して、起動後はこのリミッタが外れる。もう一度クリックすると再度再起動して元通り音量リミッタがかかった状態に戻る。 iPodの音量リミッタは時々街の騒音の中で聴いていると音が小さ過ぎると感じる時があるので、外すと便利じゃないかと思う。しかしこれはあくまで難聴対策で付けられたリミッタなので、これを外す時には自分の健康はあくまで自己責任で守って欲しい。 しかし自己管理ができる自信があって、自己責任の精神を理解している人にとってはiPodのボリュームが昔通りコントローラブルになることは便利に違いない。

goPodを起動するとこういう表示 これはiPodがつながっていないという状態を示している

iPodを繋ぐとEU Volume limitationがかかった状態だという表示はこうなる このGOボタンをクリックするとファームウエアが再起動して設定が変更される

これがリミテーションが外れた状態 もう一回クリックすると再起動の後元通りリミテーションがかかった状態に戻る 2006 年 9 月 13 日anchor  DAH(Freeware) この気になる名前は「Display Adjustment Helper」の略なのだそうだ。 作者さんは役に立つような立たないような微妙な線を狙ってアプリ制作をしておられるようだが、このアプリなんかはなかなかどうして実用性はあると思う。 しかし作者さんもいわれているように、設定間違いなどに気がついた時には補正できるがドット抜けなどに気がついてもディスプレイを交換する以外に打つ手がない。

DAHのパターンのひとつ こういうパターンが何種類も出てそれを見てチェックせよということらしい これは縮小していないので液晶の人は見てみて欲しい モアレが出ている場合は何らかの問題がある

これも線が正確に表示されているかを見る 線に見えない時には色調などの問題があるのかもしれない anchor  えきちょーさん(Freeware) こちらも同じ作者さんによるパターンチェッカーで「液晶調査屋さん」で略して「えきちょーさん」なんだそうだ。(略す意味があるのかという疑問はあるが) これはもっと液晶のドット抜けをチェックするという単機能に特化したパターン集になっている。 ドット抜けを発見しても結局悲しい思いをするだけだから、このアプリを使うかどうかは事前によく考えた方が良いと作者さんも警告している。

えきちょーさんのパターンもいろいろ出るものを眺めているだけで良い anchor  CopyMagic(Freeware) あるフォルダに作ったエイリアスをオリジナルのファイルのコピーと入れ替えたい時に、ドロップ一発で作業完了のアップルスクリプト。 何の役に立つかは微妙だが、作者さんはアプリの配布パッケージを作る時にエイリアスを入れておいて完成したらこれでコピーと入れ替えるということをしているそうだ。 あまりふさわしいシチュエーションを思いつかないが、このスクリプトの機能自体はなかなか面白いと思う。 そのうち何か思いつくかもしれないので、とりあえず今はこのスクリプトの機能について書き留めておこう。

CopyMagicの使い方はこんな感じだ エイリアスを含んだフォルダを指定してCopyMagicを起動する または本体アイコンにドロップする

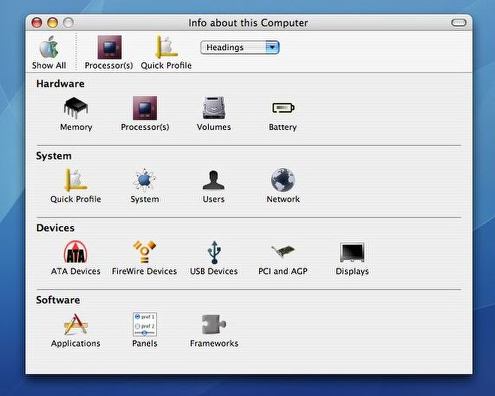

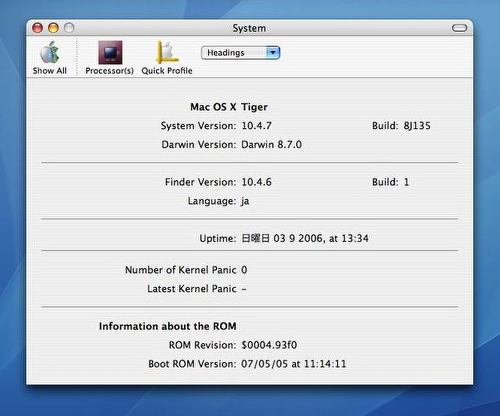

するとエイリアスがオリジナルのコピーと入れ替わっているというわけだ 手品みたい anchor  InforMac(Freeware) これはこちらのサイトのBBSで教えてもらった、システムプロファイル、ステータスを一括して表示するアプリ。 表示項目を見るとシステムプロファイラと比較して一長一短だが、UNIX的な使い方をする人にはユーザIDなどが全てリストアップされていたり、アプリのIDは.plistファイルを探す手がかりになったりとか便利な面もある。

InforMacを起動するとシステム環境設定ペインのように項目がメニュー化されている システムプロファイラより使いやすいかもしれない

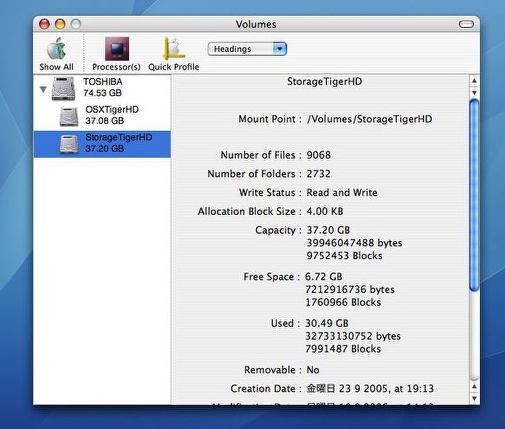

ボリュームの情報もかなり詳細に表示される 以前40GBのボリュームが37GBと表示されるが3GB分は どこに行ってしまったのかという質問を受けたがこれを見ればその謎が解ける 2進数の認識を容易にするために400億バイトは実は40GBではなく約37GBと表示される

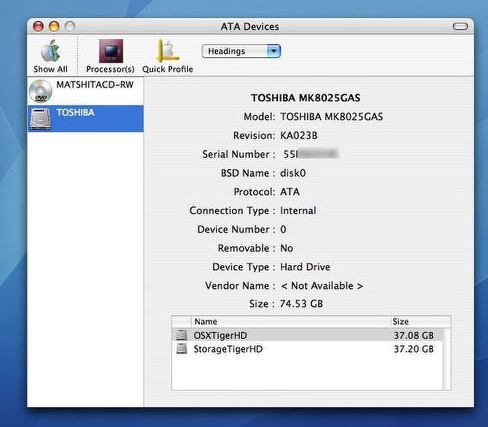

内蔵ディスクは東芝製だった 以前は日立製が使われていたような記憶がある

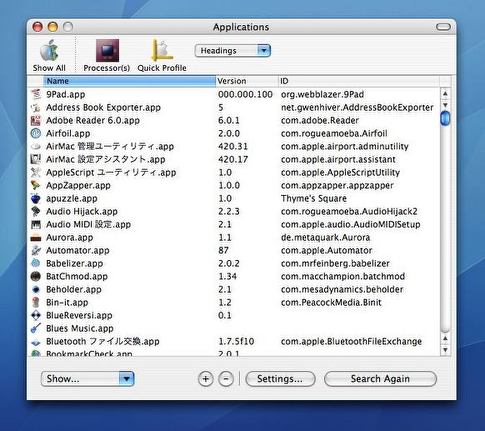

アプリは追加インストールしたものも含めてバージョンナンバーやIDが表示される 管理上これは便利な場合があると思う

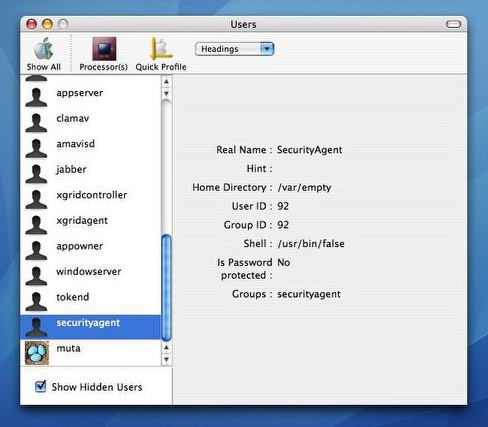

ユーザIDも表示される ユーザはアカウントだけでなくシステムの様々なエージェントがIDを取得していることがわかる プロセスを支配しているIDを見れば何が実行しているプロセスか分かることがある

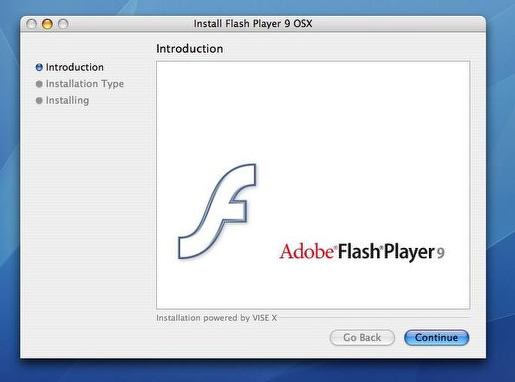

カーネルパニックを何回起こしているかという記録も見られる そういえばTigerに乗り換えてからカーネルパニックをまだ一回も経験していないことに気がついた チータの時には隔週ぐらいで起きていたことを思うとこれも隔世の感だ 2006 年 9 月 14 日anchor セキュリティホールに関するニュースを2題。 これは動画ファイルを装った悪質なコードをダウンロードしてしまったケースだけでなく、webサイトに置かれているそういった画像ファイルを装った悪質なコードを表示しただけで、ブラウザなどを通じて任意のプログラムなどを実行されてしまう危険性をはらんでいる。 このうち、FlashのエンジンのFlash Playerは最近流行のYouTubeの標準フォーマットのflvなどのエンジンでもあるので、flvのお宝画像ファイルを装って悪質コードを忍ばすなんてことも考えられるのですぐに対策することが必要だ。 anchor  Flash Player(Freeware) Flash Playerは上記アイコンのリンク先のダウンロードセンターで落としてきてインストーラの指示に従うだけで、アップデートは一瞬でできる。

Flash Playerのインストーラを起動したところ 余談だがそういえばマクロメディアはアドビに買収されたのだった アドビのマークにちょっと戸惑ったのだがそういえば CEO本人から買収のことを聞いていたではないか

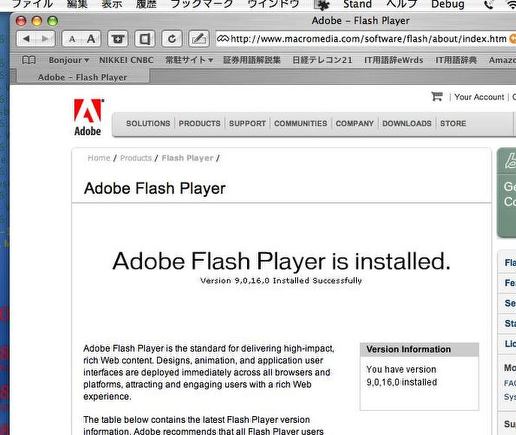

インストーラが終了すると自動的にデフォルトブラウザを開いて フラッシュで現在インストールされているバージョンを表示してくれる 最新バージョンになっていることをここで必ず確認しておくこと

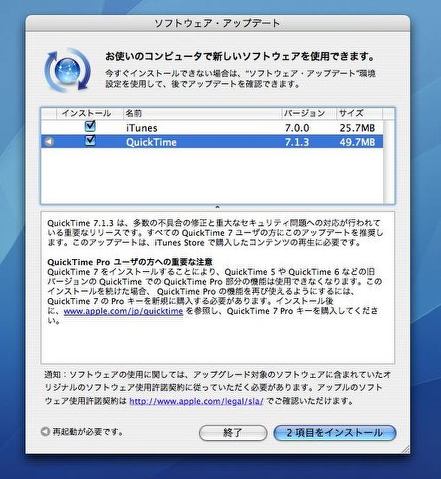

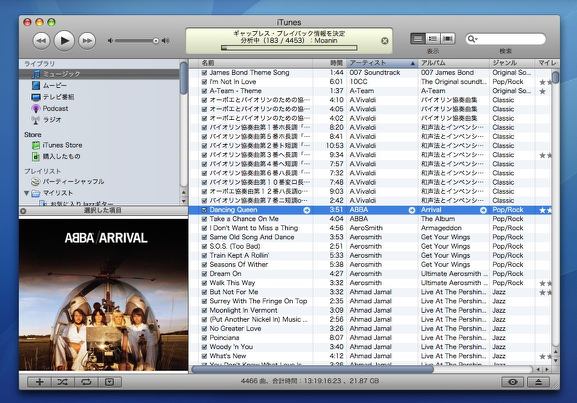

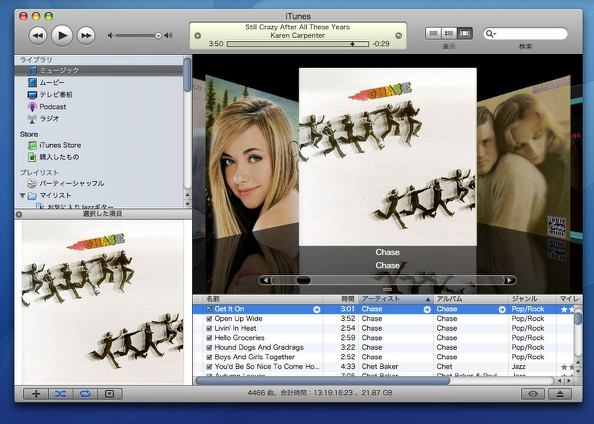

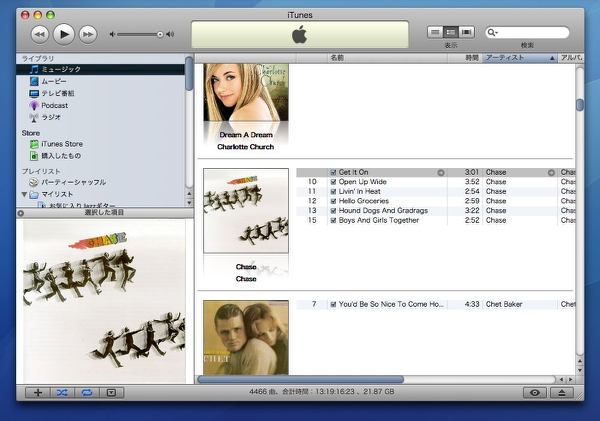

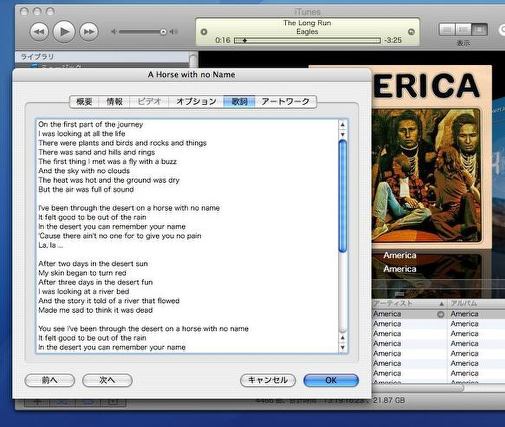

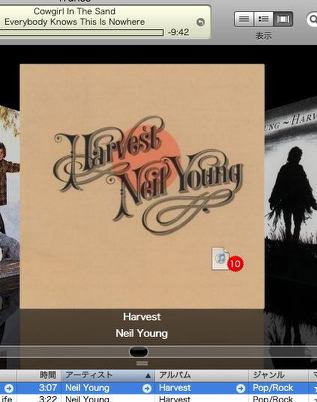

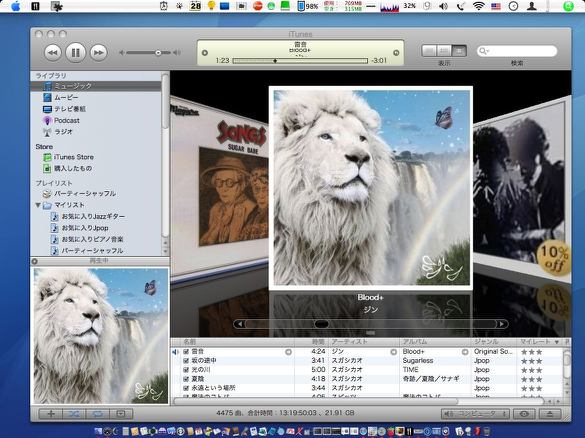

またソフトウエアアップデートを起動すればQuickTimeとiTunesの アップデートがかかってくるのでこれも必ずアップデートしておくこと iTunesのエンジンはQuickTimeに依存しているので これはペアでアップデートしておくことを勧める それが不具合を最小限にとどめる方法だろう anchor  iTunes7(Freeware) 今回のQuickTimeのアップデートとともに上がってきたアップデートでiTunesがまたメジャーバージョンアップということになった。 今までのiTunesのメジャーバージョンアップは前の前のバージョンはちょっとありがた迷惑が多くて、オマケにバグも丸抱えでそのバグフィックスをして前のバージョンはやっと落ち着いてきたという感じだったのだが、今回は良い方向に向いているのかもしれない。 目についたところを書いていくと、 というところか。 フェイスのデザインが結構スッキリとなってきて良いと思う。 それでいつもの同意書に「同意」のクリックをすると最初に起動した時に、かなり長い時間をかけて「ギャップレスプレイバック情報を決定」 試してみたが、微妙な差ではあるがなかなか快適ではあると感じた。 落ち着いたグレーのスキンも気に入ったのだが、今回の変更で一番気に入ったのはフリーウエアとしてここでも紹介したCoverFlowを機能の一部として実装したということじゃないだろうか。 これは良い面と悪い面がある。 なおこれにともないCoverFlowの作者サイトはほとんど全ての記事とダウンロードリンクは削除され 今回のiTunesで良いなと思ったのは、ジャケットデザインや歌詞を管理できるようになったことだ。 ムービーやテレビ機能の将来性についてはよくわからない。テレビについては相当な障害があるような気がするが、それをどうクリアするのか私には見当がつかないので期待していいのかどうかもよく分からない。 気になったのがブラウジングなどの切り替えのボタンのクリックの感覚が他のアプリと違うということだ。 ちょっと面白いと思った機能はCoverFlowを表示している時にアルバムジャケットをドラックしてデスクトップに落とすと、デスクトップにそのアルバムに入っている曲のmp3のコピーが生成されているという機能だ。

iTunesの見た目はグレー基調に ちょっとつやっぽい階調もあってなかなか落ち着いた雰囲気になった

最初に起動すると「ギャップレスプレイバック情報を決定」 なんていう意味不明の表示を出してフルアップしてしまう これは温かく見守らないとしょうがない

アイコンは美しいスカイブルーに トーンもちょっとテカテカな感じに変わった

今回の最大のウリはCoverFlowを実装したことでしょう ますます重くなったが選曲が楽しくなることも請け合いだ これフルスクリーン表示ができれば言うこと無いのだが・・・

もうちょっと軽い表示でアルバム単位でジャケットをサムネイル表示するリストもある これもなかなか実用的でしかも文字ばっかりだった今までの iTunesの表示よりも華があると思う

うれしいのは歌詞を「情報を見る」欄でエディットできるようになったことだ 書き込みも自由だしこれは使いやすい

ちょっと気がついた面白い機能 CoverFlow表示中にアルバムジャケットをつかんでデスクトップにドロップすると そのアルバムに入っている全曲のmp3(AACも)がデスクトップにコピーされる この機能、プロの皆さんは喜んでいるんじゃないだろうか

さらに余談・・・ 今回のアイコン変更にともないmp3などのiTunesをクリエータにしているファイルの アイコンはすべてブルーに色が変わった

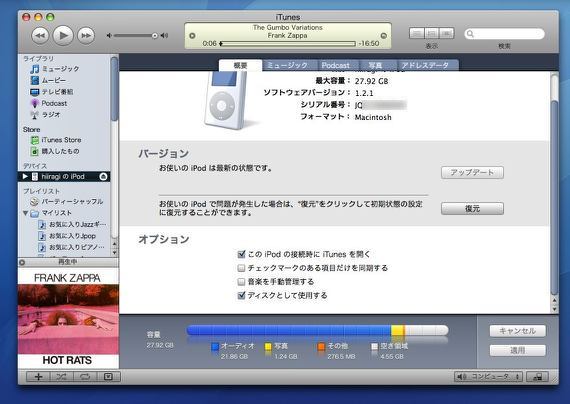

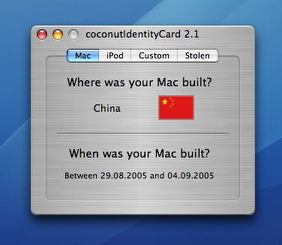

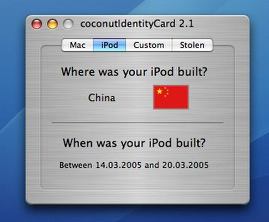

iPodを繋いでみた時の管理画面も大きく変わっている この通りiPodのソフトウエアバージョン管理もここでやるように仕様変更された ますますiTunesとiPodは不可分になったわけだが対EU的には大丈夫なんだろうか? あと面白いのはiPodの中の音楽ファイルを手動で管理できるようになったこと こういうオンラインウエアもあったが、これはiTunesが実装するべき機能だった どうせこれを封印したって「著作権保護」には何の役にも立たないのだし・・・ ただしこれでiPodをライブラリのバックアップにするという考え方はお勧めしない 確実性が無いからでiPodは結局「屋外で音楽や画像などを楽しむためのデバイス」 という本来の目的以外の使い道では当てにしない方が良い anchor  coconutIdentityCard(Freeware) これはお知り合いの某サイトのBBSで「定期的に」話題になるアプリ。(お忘れかもしれませんが以前にもその話題で盛り上がっていたような記憶が・・・) 要するにMacやiPodなどがどこの工場から出荷されたものかをオフラインのデータベースを基に表示してくれるアプリ。

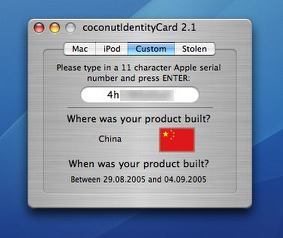

coconutIdentityCardを起動すると愛用のiBookG4は中国製であることが分かった 理由は無いが何となく悲しい

iPodもやっぱり中国製 中国恐るべし・・・一時期の韓国製をしのぐ勢いだ

シリアルナンバーを入れるとさらに詳しい情報が分かる場合もある ・・・し、分からない場合もある

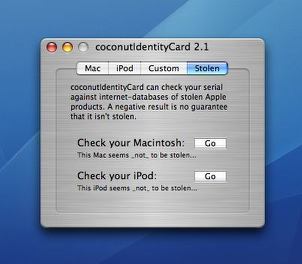

シリアルを入れていると盗品かどうかのチェックもしてくれる 愛用のiBookは大丈夫なようだが(新品だから当たり前か) これに該当しないから安心というわけでもない 該当すれば「盗品だぁ」ということが確定して 警察に届けず盗品と知りながら使用を続けると 拾得物横領とか窃盗の共犯とかの嫌疑がかけられることになる 2006 年 9 月 15 日anchor  Meditation Music(Shareware) シタール+タブラーという音楽をデスクトップで表現するアプリ。 以前ブルースギターをキー一発で演奏してしまうというアプリを紹介したが、これはそのインド音楽バージョンといってしまっていいのだろうか。 ボタンクリック一発で風の音、鳥の声、タブラーの調べ、シタールのたゆたいを表現して、それが各種の背景の変化とともに鳴る。 日本語化はE-WAさん。

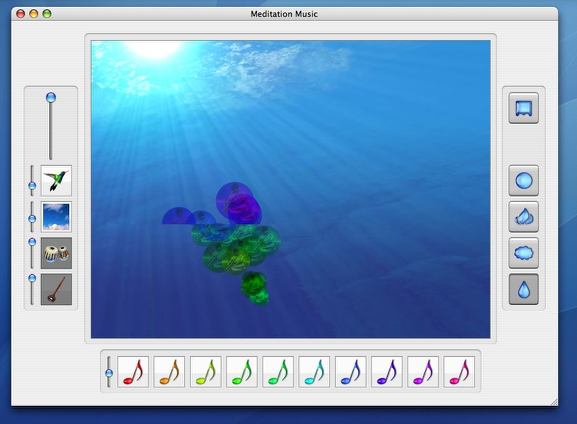

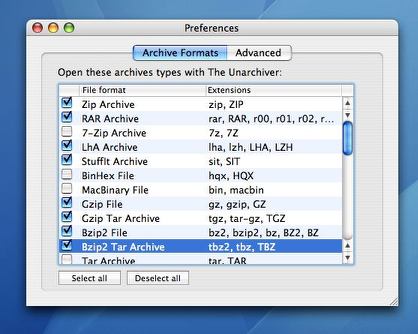

Meditation Musicは背景を選んで楽器を選んで自然音を選ぶというシンプルなアプリ 効率を追求する毎日に疑問を感じることは無いだろうか? anchor  The Unarchiver(Freeware) Macで使われる通常のアーカイブは.zip、.sit、.bz2、tar、tgzなどがよくみかけるが、またTar-GZip, Tar-BZip2, Rar, 7-zip, LhAなんていうのもよく見かけるがこれらを一括で開いてしまうアンアーカイバ。 そういう趣旨ならシステムにBOMArchiveHelperというアプリがバンドルされていて.tarなどはこれで開くようにデフォルトでなっているが、これは万能ではない。 しかしこのBOMArchiveHelperは軽くて速いがtarをBOMArchiveHelperで開いてそのあとをエキスパンダーで開いてなんてのが二度手間だし、Stuffitは元々そういう傾向があったが、最近ますます重くなって、ドックでこの段ボールアイコンがぴょんぴょんジャンプしているのを見るとイライラするということが多くなってきた。 それに頻繁にバグフィックスオンリーのアップデートが出て「バージョンアップせよ」という表示がいちいち出るのもうざくなってきていた。 作者さんによると狙いはシステムバンドルのBOMArchiveHelperをより万能化したものを作りたかったということと、英語以外のパッケージネームが使われている場合も問題なく開く、つまり日本語などのパッケージも問題なく扱えるということだがその意図は見事的中し、アンアーカイバとしてはこれまで試した中では最高のものになったかもしれない。 とにかく動作が速い。 ディスクイメージを最速マウントできるFlashMountと組み合わせて使えば、オンラインウエアなどをダウンロードして開くことが多い人にとっては、快適な環境になるだろう。

The UnarchiverはMacで使用される主要なアーカイブを展開するアプリ 実に軽快にスピーディに展開してくれるのがうれしい

本体をクリックして起動すると対応ファイルフォーマットの選択ができる設定が現れる こんなにたくさんのフォーマットに対応できるということに感動を覚えるが アーカイブフォームってこんなにたくさんあるんだといういうことにも驚かされる anchor 先日「Windows Updateが月の満ち欠けのように28日周期なのが不思議」と書いたら「毎月第2火曜日に月刊アップデートとして出るので28日周期は自然」という情報をいただいた。 前回アップデートから2週間も経たないうちにセキュリティアップデートが6件また緊急アップデートで上がってきたのでWindowsユーザは忘れずにアップデートをかけること。

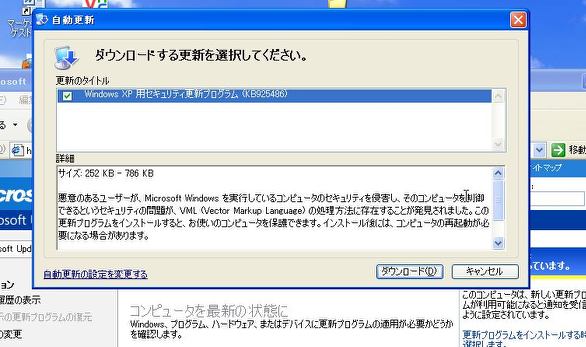

今回スケジュール外の緊急アップデートが6件かかってきた スケジュール外で出すぐらいだから、緊急性は高いと思われる 忘れずにアップデートをかけること

ところが定番のWindowsUpdateから更新しようとするとどういうわけかこのように更新に失敗する 自動更新などの機能を使っている人は更新できているか確認することを勧める 何百台ものPCを管理するシステム管理者はちょっとゾッとする話じゃないだろうか

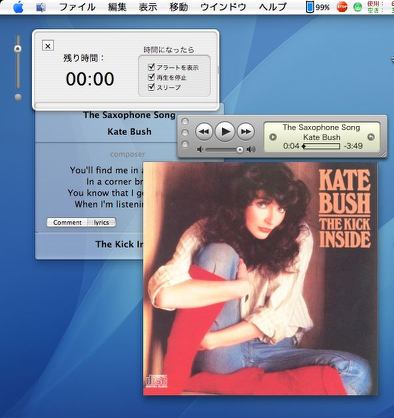

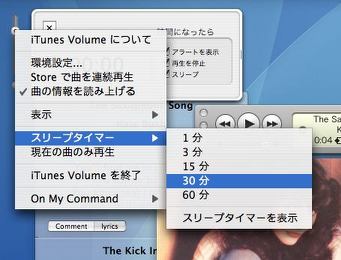

更新はこちらからファイルをダウンロードしてやること 2006 年 9 月 16 日anchor  iTunes Volume(Freeware) iTunesリモートアプリとしては際立った多機能アプリがまたまた新機能を増やしている。 追加された機能は 歌詞は触りだけだが、謳いだしを思い出しながら作業しながらなんだか頭混乱しながら楽しめるんじゃないだろうか。 ますます増える機能に乞うご期待だ。十徳ナイフのような多機能は使えても使えなくてもうれしいだろう。

iTunes Volumeはジャケットアートや歌詞も表示できるようになった

またスリープタイマー機能も追加された

スリープタイマー機能はスライダーを右クリックするとコントロールできる 残念ながらiTunes7では正常に動かなかったが使いやすそうな操作系ではある anchor  Google Earth4β(Freeware) 例の地球的俯瞰衛星写真ベース3DプッシュプルマップサービスのGoogle Earthがいつの間にかバージョンナンバーが4に上がってすごいことになっている。 J.S.Machさんのとこで知ったのだが、Google Earthがバージョン4にアップしている(しかもベータが取れてない)。 実はこのバージョンアップには一度失敗していて、サイトトップからダウンロードリンクに入るとどういうわけか前のバージョンしか落とせない。 それで今回の目玉はビルや地形の3D表示がサポートされたことだ。 これは驚きだ。 都庁などを表示するとなかなか建物の形態は大まかには表示しているが、大体ほとんどの建物は建物の敷地の形を建物の高さに引き延ばした長方体のような形に表現されている。 それと知らない間に公共施設や交通機関、道路、河川、境界線、レストランなどの商業施設の情報がここからかなり手に入れられるようになってきている。 都市の上空をヘリのように空中散歩するだけでもかなり楽しめると思う。

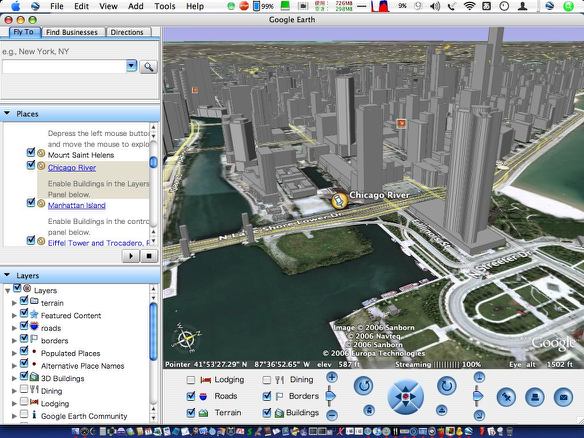

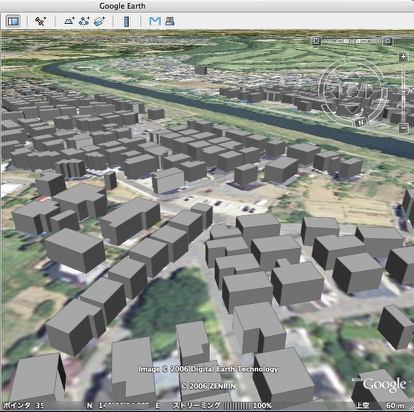

Google Earthは実は前のバージョンからシカゴや マンハッタン島に関しては3Dの表現をテスト的に実現していた これはその前のバージョンの表現

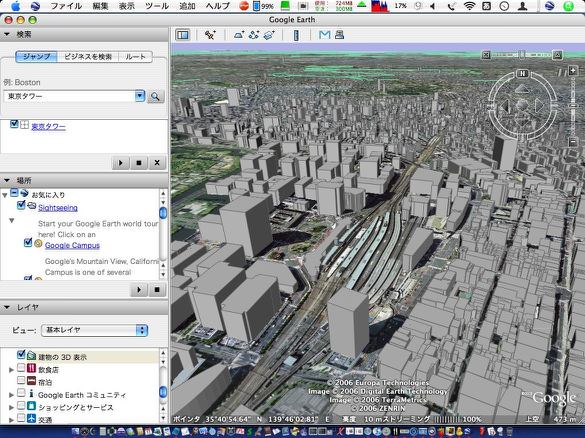

これは新しいバージョン4で見た東京駅周辺 丸の内は今劇的に街の姿が変わりつつあるがそういう新しい形が反映されている 駅の東側と西側ではビルの大きさも高さも全然違うのがわかるだろうか

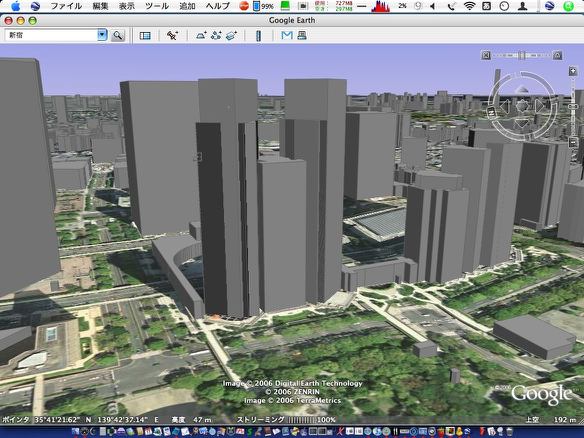

そしてこちらが新宿都庁の周辺の様子 画面を操作するキーやスライドは画面右下のペインから右上の画面インポーズに変わった これで画像表示領域がかなり広くなったし左の検索ペインも隠して フルスクリーン表示に近いサイズにもできるので描画のスピードが活きる またShift+カーソルキーで方向転換、コマンド+カーソルキーでズームイン、アウト カーソルキーのみでドリーなどの操作ができるようになって操作性が上がった

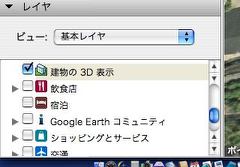

建物の描画は左検索ペインの「建物の3D表示」にチェックを入れると表示される 地図として使いたい時には外したい場合もあるだろうから目的に応じて使えば良い その他のサービスもかなり使えるようになっているので試してみて欲しい

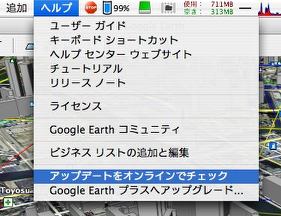

ところで今回サイトからのアップデートに失敗した アップデートは本体を起動してヘルプメニューのここから実行する これだとアップデートがうまくいった

ちなみに私の自宅はここ 千葉県の結構な田舎なのだがちゃんと3D表示されているのに感動 このサービスに関しては本家アメリカよりも日本の方が進んでいるようだ

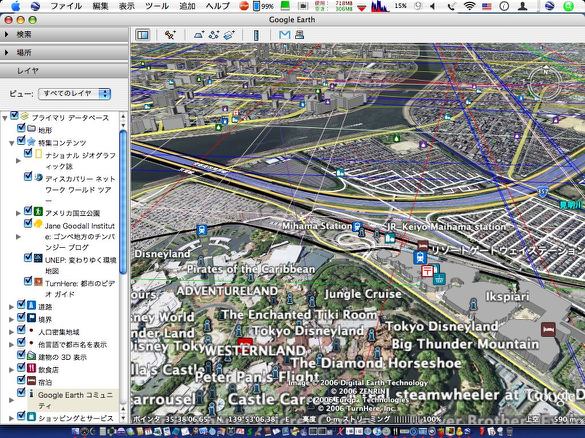

これは東京ディズニーランド周辺の道路、交通施設、商業施設 公共施設情報のメニューを有効にした表示 使えるんじゃないだろうか

このプッシュプルサービスは私の自宅の近くの田舎でも有効になっている カンドーです

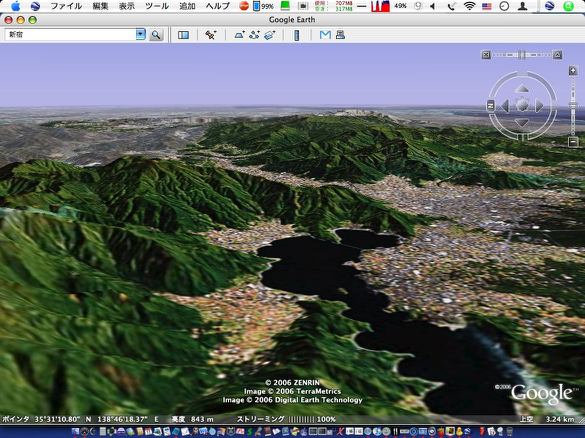

また地形の3D表示もこの通り広範な範囲で可能になった 2006 年 9 月 18 日anchor <Google Earth後日譚> 先日紹介した新バージョンのGoogle Earthを早速実用に使ってみようと今日iBookを持ち出して歩いてみた。 「何を言っているんだ、オマエ、これからはITリテラシーが受験の効率まで決定するような時代になるのだぞ!」 結論からいうと街歩きのナビゲータに使うにはGoogle Earthはまだまだ未熟なサービスだということになる。 これが今のパソコンの限界なのだ。 現状ではGoogle Earthは紙の地図に取って代わるものではなく、全く別ジャンルのサービスだと考えた方が良いのかもしれない。将来はそういうことになるのかもしれないが、そうなるにはネットもパソコンももっと飛躍的にスペックが上がらないとどうしようもない。 結局目的の学校まで大幅に遠回りさせられて、奥さんの機嫌と私への信頼感は多いに毀損されてしまった。 anchor  A Very 3D Christmas Screen Saver(Freeware) これは画面を見てもらえば説明の必要が無いくらいわかりやすいセーバ。 サンタとアシスタントがプレゼントを配って歩くという3Dセーバだが、こういう季節物がそろそろ出てくる季節になってきたわけだ。夏が終わったばかりだが。

A Very 3D Christmas Screen Saverはサンタさんネタのセーバ anchor  iTunes Volume(Freeware) 前にiTunesの十徳ナイフ式リモートアプリのiTunes Volumeに新規に組み込まれたスリープ機能がiTunes7ではどういうわけか動かないということを書いた。 今回のアップデートは細かい修正が中心だが、このスリープの問題も作者サイトに上げられていたので試してみた。結論を言えばおみごとということで、スリープに反応しない問題は解決している。 なかなかこの作者さんは手が速いんじゃあないだろうか。 とりあえずPPCMac iTunes7、OS10.47という環境ではこのアプリの機能で不具合らしいものは見当たらなくなった。

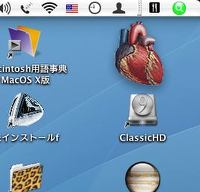

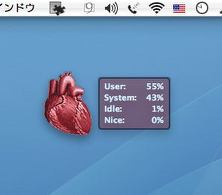

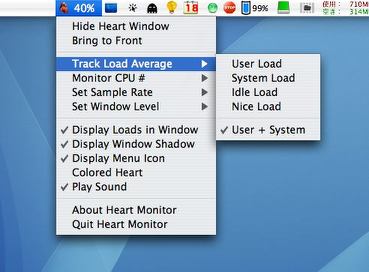

iTunes Volumeのスリープ機能はちゃんと動かないという問題があったが これも修正されてiTunesも停まるしスリープに落とすこともできるようになった 2006 年 9 月 19 日anchor  Heart Monitor(Freeware) CPUモニターというジャンルのアプリは数多くある。 ところがこのHeart Monitorはそういうところではあまり遠慮が無いような気がする。デスクトップに常駐させると常に私の環境では10%前後のCPUリソースを食う。 試しにCPUをフルアップさせて欲しい。心臓が細動のように痙攣しながらどきどきいっているので負荷がかかっていることが感覚的にわかる。その負荷がさらに大きくなっても心臓マヒになったりはしないので安心して試してみて欲しい。 リアルな心臓以外に色が変わる心臓もあり、一応ウインドウやメニューバーにはCPUの使用量も表示される。多少そういう実用的な意味もあるがこれは、Macがどんなにしんどい思いを毎日しているかを実感して、ますます擬人化するためのアプリだと思ったら良い。

Heart Monitorのフェイス デスクトップの隅に心臓が見えているなんていうグロなインターフェイスはいかが

負荷の度合いを心臓の色で示したり数字をウインドウで表示するなどの設定が可能

アプリ自体はメニューエクストラとして起動する ドックアイコンを表示しないというのもなかなか良い ここからラフな設定をしたり設定画面に入ったり アプリの終了などの操作ができるようになっている anchor 東芝、ソニー製PC用バッテリーを34万個を無償交換なのだそうだ。 当初から例のDELLのバッテリ発火問題が500万個のリコール、Appleの180万個のリコールにつながった時に国内の各パソコンメーカーは 東芝は業界に気を遣ったのか、一応「これは一連の発火問題とは別の不具合」といっているらしいが、それでも確認したところリコールしないと収まらないような問題を発見したことには変わりはない。 この東芝の発表が国内メーカーの対応にどういう影響をもたらすかは注目してみておいた方が良い。 今のところ良心的なメーカーと言えるのはDELLとAppleと東芝だけであとのメーカーは注意してみておかないといけないということになるんじゃないだろうか。 このサイトの別のページにも書いたが、コンピュータという機械は実に不確実な機械なのだ。 これがコンピュータという機械と上手におツキアイするコツだと私は確信している。 これは個人ユーザがパソコンのファックスソフトを導入したというような時でも、あるいはノートパソコンのバッテリが期待通りのスペックを出せるかとかそういう場合でも絶対同じだと思っている。 これは単なるバッテリの不具合の問題だが、ここから見えるのは単なるバッテリの不具合の問題だけではない。 anchor Woodenshipsさんが明日から約1ヶ月間更新を休まれるそうだ。 そうだよね、時々リフレッシュは必要だよねえと読みながら思わずうなずいてしまった。 切り込み隊長だったか誰だったかが書いていたことだが、 だから更新が途絶えると、ビジタも寄り付かなくなってしまうのではないかと心配になる。 でもWoodenshipsさんのように1ヶ月ズバッと休んでしまうというのも良いかもしれない。 ところで一点感心したのはWoodenshipsさんが そうかWoodenshipsさんはオンラインウエア作者さんの方を向いてこのレビューサイトを書いておられるのだな。 良いんじゃないかな。 シェアウエアであれ、フリーウエアであれ作者さんというのはユーザに自分の作品を使ってもらいたいと思っているだろう。 オンラインウエアのレビューを書くということは、そういう作者さんのために作品を一般のユーザに知らせるという考え方もあるということは、教えられた気がする。 2006 年 9 月 20 日anchor  Network Device Finder(Freeware) ネットワークの指定のポートを利用するデバイスは何がつながっているかをチェックするアプリ。 実はこの開発元が販売しているマルチカメラセキュリティアプリのSecuritySpyという監視カメラ操作&表示ソフトの支援アプリとして配布されているものらしい。 それよりこれでネットワーク内のサーバを見つけることができる機能を何かに活かせないか考えてみよう。

Network Device Finderの稼働画面 Apacheなどのwebサーバとして稼働しているパソコンはそう見えているが クライアントのPCは「正体不明のデバイス」と表示される webカムのキャッチャーを前提に作られているアプリだからだ anchor 面白いwebサービスを見つけた。 これは面白いんじゃないだろうか。 アカウントの取得には自分のメールアドレスとパスワード、アカウントになるニックネームを登録するだけだ。 実はSkypeと同様のインターネット電話のMegafonというシェアウエアについて調べていたのだが、このシェアウエア自体はあまりSkypeと比較して魅力が感じられなかったのだが、たまたま同じ名前のこういうインターネットサービスもあるということを発見したのだ。 しかし無料で特別なセットアップもインストールも必要なくてテレビ電話が楽しめてしまうというのは面白い。

メガフォンは文字でチャットもできるし、音声電話もテレビ電話も選択できる 基本的な仕組みはチャットと同じだ anchor  FetchYourLyrics(Freeware) これもなかなか久しぶりのヒット。 Clutterは主なソースをAmazon.comとしてiTunesで演奏中の曲のアルバムジャケットアートを取得してきて、それをmp3のID3に書き込んだり、演奏中にそれを表示したりというアプリだった。 このFetchYourLyricsもwebのLyricというキーワードでかかってくるサイトから歌詞を取得してそれをmp3などのID3に書き込んだり、演奏中に歌詞を表示するという機能がClutterに近いものがある。表示するものが違うが。 こういう歌詞を取得してmp3に書き込むというアプリやWidgetはこれまでにもあったがこのアプリが面白いのは、まず歌詞を取得するプロセスのアルゴリズムがよくできていて、今まで他のソフトではかかって来なかったような曲でもこれで歌詞を取得できたりすることがある点だ。 基本的にはGoogleの検索をベースにしているらしい。ただ曲名+Lyricという検索の仕方では歌詞サイトだけでなく余計なサイトも一杯検索にかかってしまうのだが、このアプリはいわゆるLyricサイトを見分けてそこから該当歌詞のページだけを表示するプロセスを自動化していて、だからかなり高い確率で歌詞を取得できるしGoogleがベースなので時々邦楽もかかってきたりするのが面白い。 表示した歌詞はコピーしてクリップボードに置くと、あとは「Update」ボタンのクリックだけで自動的にmp3に書き込まれる。 あと面白いのは演奏中の曲の歌詞を表示することができるのだが、その背景色やフォントなどを設定で変更できるとか、iTunesを止めたり、次の曲に進めたりとかの歌詞のエディット中にやりたい操作をいちいちiTunesに切り替えなくてもFetchYourLyricsの側のリモート操作パネルでできるとか、結構細かいところに配慮されているのもClutterゆずりのスグレモノだ。

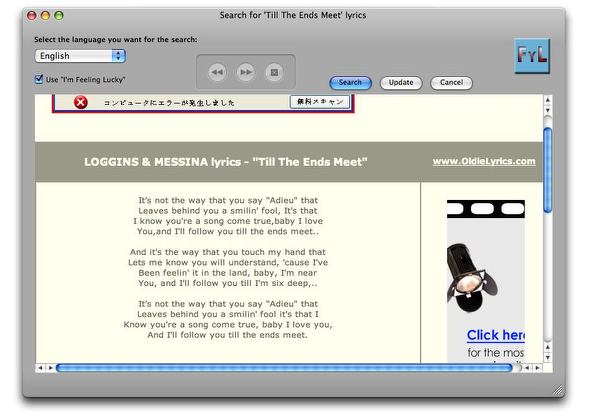

FetchYourLyricsのフェイスはこんな感じ iTunesで演奏中の曲の歌詞を表示することができるのだが ID3に歌詞データを持っていない曲の場合は「No Lyris」という表示が出てしまう そんな時は右下のサーチボタンをクリックすればいい そうすると・・・

FetchYourLyrics自体にバンドルされたブラウザ機能で歌詞サイトを表示する この歌詞の部分をコピーしてクリップボードに置いておき「Update」ボタンをクリックする

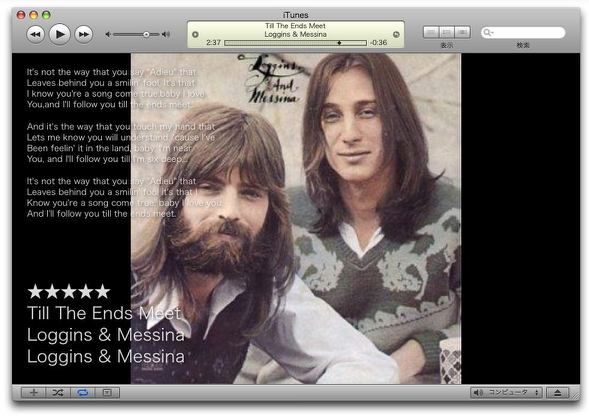

そうするとiTunesライブラリの中にあるmp3ファイルなどのID3レイヤーに 直接歌詞データが書き込まれてこのように歌詞を表示できるようになる これはビジュアライザーのJacketで歌詞を表示したところ 懐かしのロギンス&メッシーナの歌詞を取得できたのがうれしい!

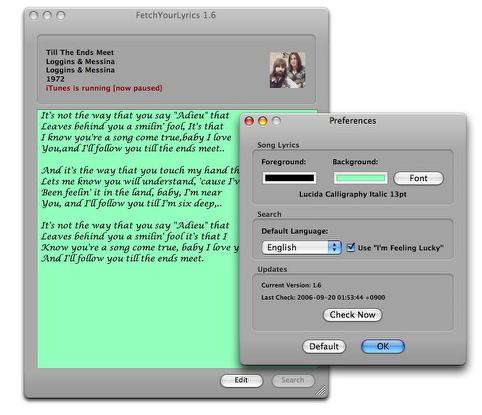

これは設定で背景色やフォントを変更したところ 歌詞表示はやはりこういうLucidaのような古典的なフォントが 昔の歌詞カードを彷彿とさせて良いんじゃないだろうか

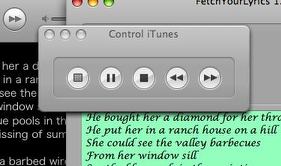

またiTunesをリモート操作できるパネルも用意されているので 歌詞を次々取得するような作業中にいちいちiTunesと 切り替えながら作業しなくてもいいというのも細かい配慮だ 2006 年 9 月 21 日anchor  Super Shut Down(Freeware) これはデスクトップに常駐させておき、システムの終了、強制スリープ、再起動、強制終了、強制再起動を実行するアプリ。 という機能は当然、デスクトップ右上の林檎マークのプルダウンの中に全部ある。 Appleはそういうシステムの運用に関わる操作ボタンに簡単に手が届くと、誤操作の原因になるというフールプルーフを考えてこうしたのかもしれない。また例によってデスクトップをすっきりさせたいというApple独特の美意識でこうなったのかもしれない。 特にOSXになってUNIXクローンの仲間入りをしたMacは基本的には毎日起動して使う必要なんか無いし、私は最近はもっぱらiBookのようなモバイルを使っているが、一度起動すると大抵は1ヶ月近くは起動しっぱなしで使っている。 それで「システム終了」「再起動」というようなコマンドが必要なのは、大抵はFinderなどのアプリケーションがフリーズして操作が困難になってしまったとかの緊急の場合ということになる。 こういう時の症状は、大体カーソルはちゃんと動く。あるいは虹色のビーチボールが回転し続けていてプロセスから脱出できなくなっているが、時計やプロセスメータなどはちゃんと動いているというような状態が多い。 こういう場合、右上の林檎マークを開いてプルダウンを開くという操作はあまり現実的ではない。 それでコマンド+option+escキーでプロセスを終了させたり、コマンド+shiftキー+Qキーでログアウトを試みることになるのだが、これが利かない時には結局コマンド+control+電源ボタンで強制終了するしかなくなる。 (緊急脱出のショートカットに関してはパンサーとタイガーの最近のバージョンには以下のキーが追加された。#ショートカットキーのページ参照 だからその脱出ショートカットキーが利かなくなった時に、もう一段最後の手段の前に試せるプロセスを持っておきたいという時にはこのSuper Shut Downは林檎マークプルダウンよりは現実的だ。 それとこのアプリの面白い使い方はタイマー機能だろう。 何か長時間かかるプロセスを実行させているが、もう出かけなくてはいけない・・・しかしプロセスが終わった頃にはMacを終了させたい・・・・というようなシチュエーションでは使えると思う。 不在の時間帯に自動的にファックスを送信して「アリバイ作り」というようなトリックも可能だ。

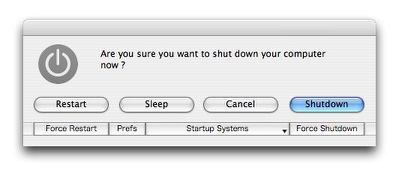

Super Shut Downの操作画面は見たまんまの操作性だ デフォルトではシステム終了がアクティブになっているので enterキーヒットだけでシステム終了できる

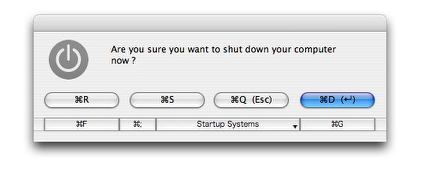

またそれぞれのコマンドにはショートカットキーも用意されている これはちょっと危険のような気がするが強制終了、強制再起動などは 「本当に終了してもいいか?」という確認タグがセーフティの役目を果たしている ただしそれも設定で外すことができるのでそれもやっちゃったら要注意だ

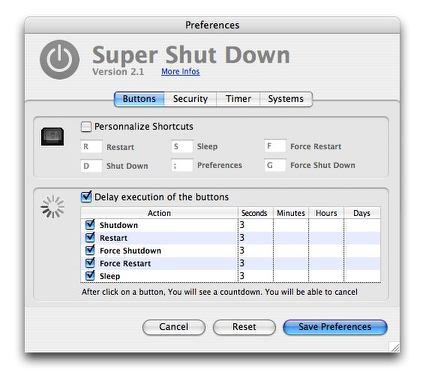

それぞれのコマンドを実行する前に何秒カウントダウンを出すかという設定もできる やはりシステムの安全に関わるコマンドなのでいきなりバツッと実行されると困ることがある だから本当にやっちゃってもいいのか考える時間を与えるために 「5秒後にシステムは終了します/キャンセル」というようなアボートも用意されている なかなか細かい配慮だ

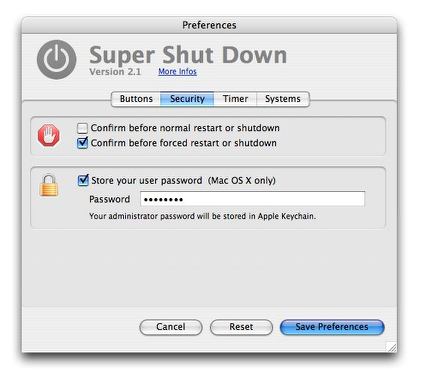

警告タグを表示するかという設定やパスワードを 要求されるプロセスのためにパスワードを保存するフォームもある

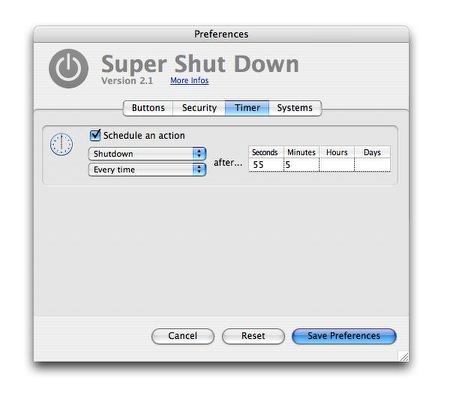

またタイマー設定でスリープや終了、再起動、それに あまりお勧めしないが強制終了や強制再起動も実行できる これは何か自動機能と組み合わせて面白い使い方ができるんじゃないだろうか

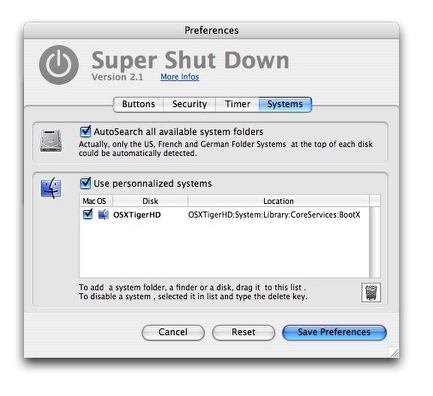

また内蔵ボリューム、外付けボリューム、リムーバブルメディアなど あらゆる場所から起動可能なシステムを探して起動システムとして指定できる 自動的に再起動させて違うシステムから起動するとかいうトリッキーな使い方もできる (何の役に立つのかは思いつかないが・・・) anchor  Screen Grabber(Freeware) QTムービー、mpegなどの動画ファイルを直接サムネール集のjpegに変換するアプリ。 ムービーファイルをドロップまたは、指定することでオリジナルと同じディレクトリにそのムービーを4~64分割したタイムのスチルを続き写真のようにしたjpegにキャプチャーして出力する。 何かのムービーのキャプチャーを見せながら、レビューを書くとかそういう時には重宝するアプリになるだろう。

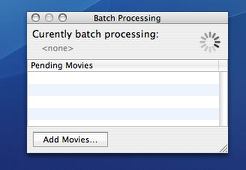

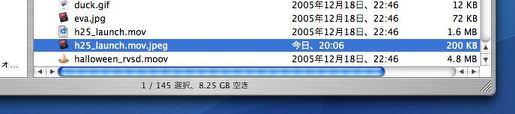

Screen Grabberのフェイスにムービーをドロップ あとは自動的に事態は進行していく

出来上がったキャプチャーはオリジナルのムービーファイルと 同じディレクトリに同じファイルネームで生成される

出来上がったサムネールはこんな感じで連続写真風のjpegとして上がってくる 設定で何枚組にするか、サイズやファイル形式などを選べる 2006 年 9 月 22 日anchor  Bricksmith(Freeware) 前にLEGOの公式サイトからダウンロードできるLEGOデザイナーのための3Dアプリ、LEGO Digital Designerを紹介したことがある。 これはさすが本家製のアプリで、なんせ本物のLEGOのパンフレットと同じグラフィックが作れるのだからきっと気に入るに違いないと思ってLEGOが大好きな子供たちにも触らせてみたが、操作が難しすぎて子供たちには受け入れられなかった。 そういう意味ではLEGO Digital Designerはやはりプロ向けというか、誰でもが気軽に使えるようなアプリではないらしい。 それでこれはLEGOファンの日曜プログラマーのような個人が作った仮想LEGO組み立てアプリなのだが、これは操作性ということでいえば、本家のアプリをはるかに凌駕している。 操作のあらましはこうだ。 パーツブラウザで何百種類もあるパーツを選ぶ。カラーパレットで、今実際にLEGOで商品化されているカラーに色を変える。それを「インサート」するとメインウインドウにそのパーツが追加される。 次のパーツを追加すると、それはでたらめにくっついた状態でインサートされるが、3Dの方向を変えながら、そのパーツを選択して、位置はカーソルキーで上下左右にずらして組み立てていく。 詳細はここにチュートリアルが用意されている。 これなら子供でも操作を覚えることができるんじゃないだろうか。 楽しいんじゃないだろうか。

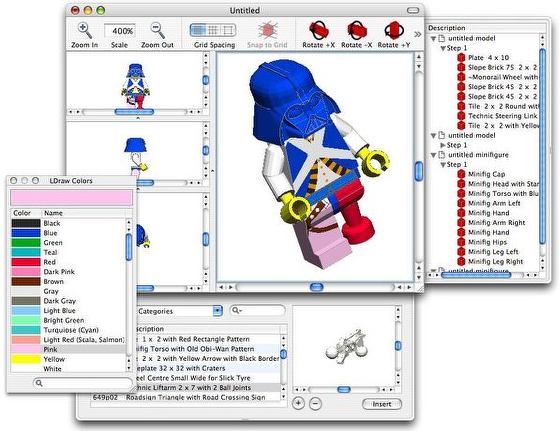

Bricksmithの操作画面 中央がオブジェクトの状態を表示するメインウインドウ、左がカラーパレット 下の引き出しが部品を探して追加するパーツブラウザ、右の引き出しは プロジェクトとプロセスをディレクトリで表示するファイルコンテンツ

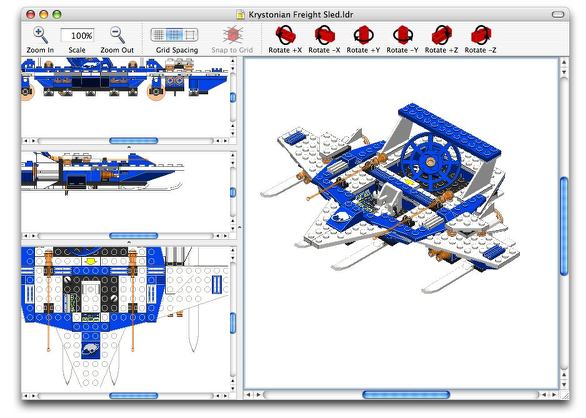

メインウインドウは三面図+3D表示画面で使いやすい ズームも用意されているので細かいところの位置合わせもしやすい

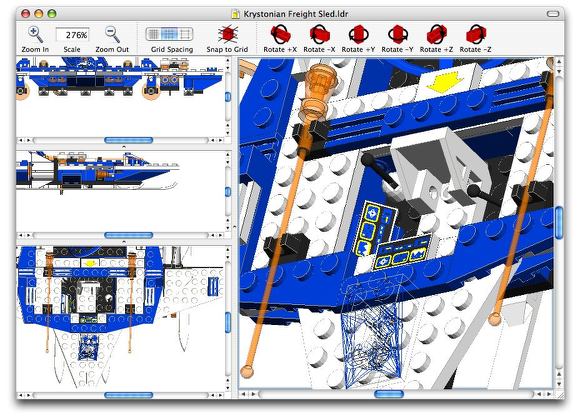

こちらが本体に回転をかけてさらにズームしたところ 細かいところまで描画されているのがわかるだろうか

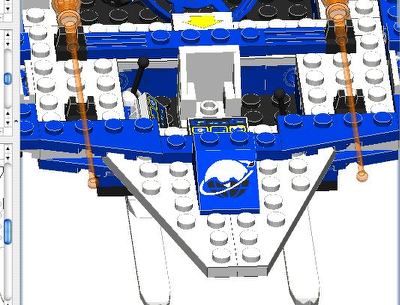

パーツの動かし方を簡単に解説する 中央の地球マークのついたパーツを動かしてみる

そのパーツをクリックして選択する 選択された状態のパーツはこの通り透明なワイヤー表示になる

その状態でカーソルキーを叩けば上下左右に動かせる この場合左カーソルキーを叩くと左に移動した

選択を解除するとパーツはその場所に固定される リアルなLEGOでは不可能なくっつけ方もできてしまう リアルを追求したい人はパーツの関係をよく頭に入れることだ 2006 年 9 月 23 日anchor OS10.4、および10.3を対象にセキュリティアップデートがかかってきているので、アップデートすることをお勧めする。 エキスパートたちはモバイルだけでなくサーバに対しても、脆弱性を発見していると言っているからAirMacカードを積んでいないから関係ないとか思わないでやっぱりこれは全てのユーザがかけた方がいいようだ。

AirMac関連の脆弱性に対応したパッチということなので 無線LANなんかやっている人は特に緊急性の高いアップデートだ 関係ない話だが、以前ここの記事でDashboard Widgetの認証のためにAppleがMacに勝手に仕込んだWidgetのインストール情報をアップするfetchadvisoryが問題になっているので、これをはずす方法を紹介したことがある。 この記事を途中まで読んでそのまま実行した人が全然関係ないトラブルをこれのせいと勘違いして、泣きついているBBSを見かけた。 その勘違いした御仁は、まぁ初心者によくあることだからそれは別にいい。 やっぱりマカは平和ボケしている。 Windowsではつい最近WGAの問題が起きていたのではないだろうか? そういうことはAppleという警察でもなんでもない一民間企業が恣意的にやっていいものなのか? ましてや本来の目的とは別に、自動通信であるが故にどうしても出てきてしまうかもしれない脆弱性にハッカーに付け入られて逆に危険が増大してしまわないという保証はない。 そういう面でも安全だと確信できるまではこういう余計な機能は外しておくにこしたことは無いのだ。 コンピュータを扱うには覚えなくてはいけないチュートリアルがたくさんある。 結論だけ書いていたのでは根底の考え方がわからない。 このサイトを「読みづらい」という批判があってもブログにしないのもそういう理由だ。 ところが思考停止した人はそういうプロセスを途中まで読んでそこに書いてあるコードやコマンドをそのままコピペして だからプロセス抜きの結論だけ書いてあるチュートリアル集を好む。 縁なき衆生は度し難しだ。 2006 年 9 月 25 日anchor  teleport(Freeware) キーボードとマウスのセットが一組しかない、それで2台のMacを動かしたい、そういう場合はどうすればいいだろうか? Chicken of the VNCとOSXvncという組み合わせはなかなか良い組み合わせだ。 これは一度インストールしておけば、将来WindowsやLinux、UNIXを導入した時にそういうものもリモートで操作できる。なかなか拡張性があって夢が膨らむアプリなのだが、単にキーボードとマウスのセットがひとつしかないが二つのMacを切り替えて使いたいというだけの時には、いちいち画面を切り替えないといけないという不便さはある。 モニターはちゃんと二組あるのでキーボードだけ切り替えられれば良いのだという時には、VNCはちょっとオーバースペックではあるし、目の前に二つモニターがあるのにコントロール側のクライアントで画面を切り替えて操作しないといけないというのもダルい。 そこでマルチモニターのようの複数のMacのモニター間でマウスポインタをどんどん飛ばして、一組のキーボードとマウスで2台、あるいはそれ以上の台数のMacをコントロールしてしまおうというのがこのシステム環境設定ペインだ。 今から7年前かフィンランドのヘルシンキに『バーチャルヘルシンキ』という試みの取材に行った。 たまたまそのバーチャルヘルシンキを作っているエンジニアの作業を見ていたら、3台並べたモニターの中央から右へ、そして右から左へどんどん移動しながら作業している。 まだあまり当時はよくわからなかったので、そのシステムがMacやWindowsではないことだけはわかったが、何だったかまではわからなかった。お膝元のヘルシンキだったからLinuxだったのかもしれないが、Linuxは当時はまだあまりGUI化は進んでいなかったはずだから、どうなんだろう。 それはとにかくパソコンでもああいうことができるんだということにインパクトを感じながらも、しかし自分が使っているMacのOS9ではいくら探してもそういうことができるアプリは存在しないし、Windowsにはあるのかどうかはよく知らないが自分のシステムの能力の限界みたいなことを何となくそんなことで感じてしまった出来事だった。 その時はインパクトがあったが、年月が経ってもうそのことはすっかり忘却の彼方だったのだがこれを見てそのときの記憶が鮮明に蘇ってしまった。 登録をするとサーバMacのモニターを本体モニタのどちらにくっつけるかを設定するようになっている。 このソリューションは今のところMacのOSX同士でしか有効ではないので、MacとWindowsを一台のパソコンのようにコントロールするというような方法は今のところない。 <後日註> そういう意味では擬似的なものなのだが、VNCと違って操作のタイムラグは全く感じないのでまるで本当に一台のMacのように複数のMacを扱えるのが爽快に気持ちいい。 ひとつ問題点を感じたのは、この共有にはパスワードなどを要求されないということだ。 一度コントロールをとられてしまうと電源コードをぶち抜く以外に対抗手段はないので、このアプリについている「アクセス認証」のウイザードは実行しておいた方が良い。

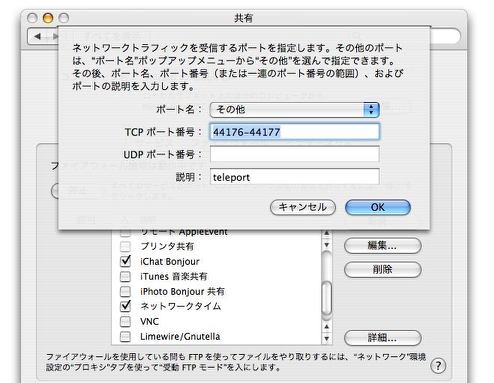

teleportを起動する前にやっておく準備はひとつだけ ファイアーウォールの44176-44177のポートを開いておくことだ これを開いていないと全く反応しないので要注意

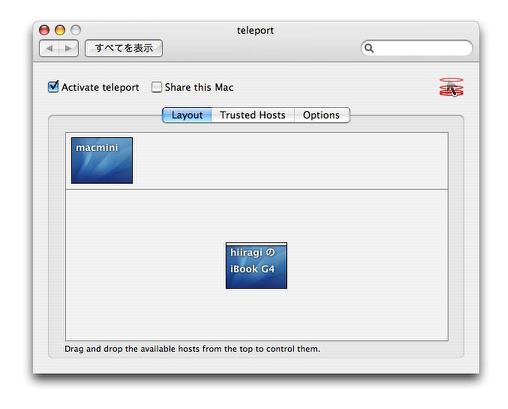

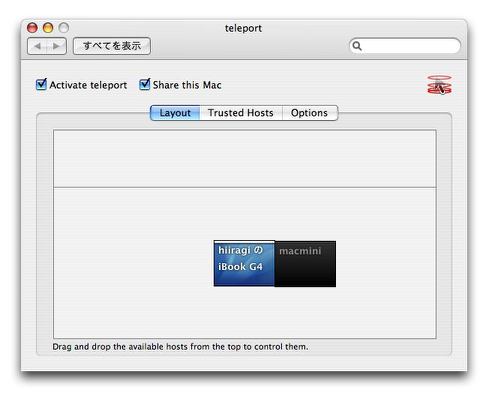

teleportはサーバ/クライアント両方に同じものをインストールするのがミソ 両方の「アクティベイト」にチェックを入れサーバの「このMacをシェア」にチェックを するとクライアント側のMacののペインにこのようにサーバのアイコンが見える あとはモニタのどちら側にくっつけたいかをドロップして決めればいい (この場合はMacminiはサーバでhiiragiのiBookはクライアント)

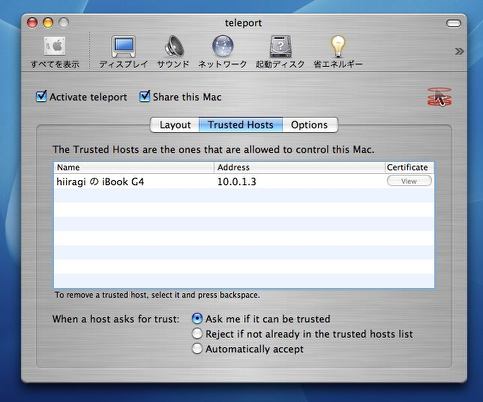

初めてクライアントがこうしてコントロールをとろうとするとこの通り サーバの側ではこのクライアントは信頼できるクライアントか?と訊いてくる

それで「アクセスを受ける」をクリックすると、そのDHCPを信頼できるアカウントとして登録する これは良いのだが、一度リストに登録してしまうと次からは訊いて来ないのがちょっと不安だ 対策は後述

このようにクライアントのモニタの上下左右にサーバのモニタをくっつけることができる するとモニタのそちらの端からサーバのモニタにマウスがジャンプし一台のMacのように使える また本体からマウスがお留守になっている時にはどこに行っているかを透明アイコンで表示する マウスが行ったきりでコントロールを失った時にはエマージェンシーキーが用意されている control+option+shift+escを同時に叩くと接続が切れるようになっている

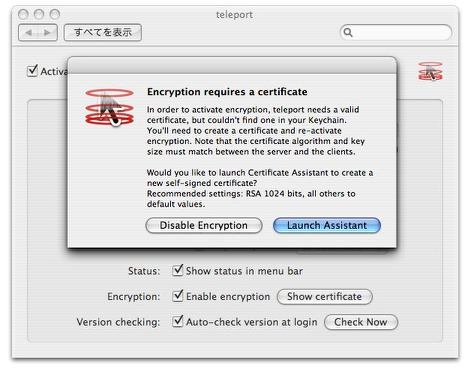

ところで信頼できるホストに登録されると次回から確認タグを出さないのは非常に不安だ なのでreadmeでも認証と暗号化が推奨されている 暗号化チェックを入れると認証を作成するか訊いてくる

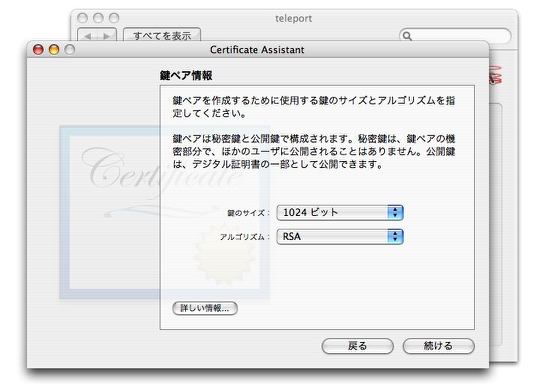

あとはシステムが用意したアシスタントの指示に従って進めばいい 特段PKIを使うこともないし認証強度もRSAのこの強度なら充分すぎるほどだ RSAの1024ビットを破ることができた人はまだ世界中どこにもいないからだ

セットアップができればこのような表示と公開鍵、秘密鍵が表示される サーバ/クライアントのすべてが認証を取得しておく必要がある

ところでサーバが接続を切ったりするとこのようにモニタ画面が黒くおちる これでクライアントから接続状況を確認できる このアプリは前に試した時には手に負えない難しさだったが かなり改良されてわかりやすいインターフェイスになってきた 2006 年 9 月 26 日anchor  Filelight(Freeware) 指定したディレクトリの中でディスクスペースを喰っているのは何かを一目瞭然に表示してくれるグラフィックなアプリ。 使い方も非常に簡単で、表示したいディレクトリを指定して表示されたグラフィックの上にポインタをおくだけでそのスペースを占拠しているのは何かということが表示される。 このグラフは内側よりルートに近いディレクトリを示していて、外の同心円に行くほど階層が深くなっていることを示している。そのディレクトリが細かく別れてそれぞれの階層でどれくらいのスペースを占拠しているかは面積で示されるので、無駄にディスクスペースをくっているファイルが何かはすぐわかってしまう。 ディスクの掃除をする必要が出てきた人には役に立つアプリではないだろうか。

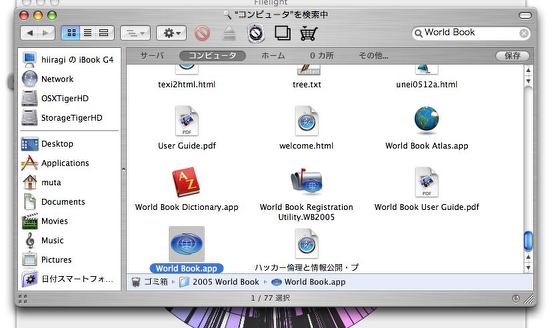

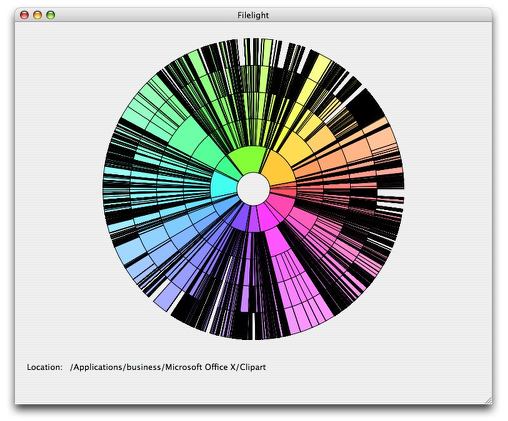

Filelightは同心円でディレクトリの階層の深さを示す それぞれの階層でスペースを喰っているのは何かということは ポインタをおくことで下にファイル名が示されて一目瞭然だ この場合右上の目立つ大きいスペースはWorld Book.appというアプリだった

この実体はシステムバンドルでインストールされたWorld Bookというアプリだった これはオンラインで書籍検索をするアプリだがどうせ役に立たないので削除した

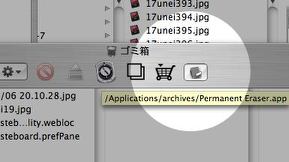

するとディスクスペースがなんと1.5GBも節約できた こういうことがあるとこのアプリは役に立つといわざるを得ない ところで次にスペースをとっているアプリはMS社のOfficeスイーツだった できればこれも削除したいところだ anchor  Permanent Eraser(Freeware) このアプリを作ったあんたはエラい!話はそもそもゴミ箱の機能から始まる。 ちょっと書き間違いをしたメモくらいならそれでもいいが、個人情報に関わるようなファイルも簡単に復活できては困ることになる。 実は今流通している個人情報などの何割かは、こうして廃棄されたパソコンのハードディスクからサルベージされたものらしい。 それでOS10.3から「ゴミ箱を空にする」というメニューだけでなく「確実にゴミ箱を空にする」というメニューもFinderのメニューに追加された。 この人たちは未だにファイルをGUIからでは確実に削除できず、削除したファイルを盗難Macからサルベージされるリスクにさらされている。 このアプリはこういうジャガー以前のユーザのために「確実にゴミ箱を空にする」コマンドを実行する。 作者サイトではシステム要件としてOS10.2以上必須と書いてある。テストしたところこのアプリはOS10.3パンサーやOS10.4タイガーでは動くことは動く。ただパンサーやタイガーでは動いても仕方がない。 いずれにしてもこういうもう見捨てられつつあるAPIに対応するアプリを作り続ける作者さんに拍手を送りたい。 こういうセキュリティが必要なのはジャガーユーザでも同じだからだ。

Permanent Eraserを起動するとゴミ箱の中身を「確実に」空にする

動作中はドックアイコンにもプロセスの進行状況が表示される これはジャガーユーザだけでなくタイガーユーザにも勧められるアプリと見た

またFinderのツールバーにドロップしてアイコンボタンとして表示することもできる ゴミ箱の操作はしやすくなるだろう 2006 年 9 月 27 日anchor  AlphaBaby(Freeware) このアプリの作者さんのサイトを見ると このアプリを起動するとフルスクリーン画面になってタップあるいはクリックで毎回違った図形が出てきたり、数字や文字キーを叩くとアルファベットなどが出たり、設定によってPictureフォルダに入っている写真がランダムに出てきたりする。 またこのフルスクリーンから抜け出る方法だが、通常のアプリは またデフォルトで30アイテム表示すると画面はリセットされるように設定されているが、すぐに画面をクリアしたい時には またスクリーンセーバも用意されているので、子供に戻ってそういう画面をボーッと見るのもリフレッシュのためには良いと思う

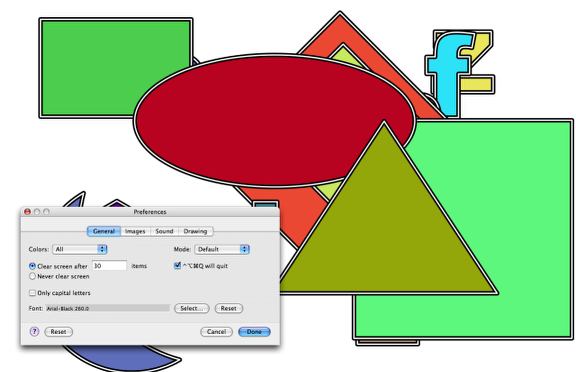

AlphaBabyは対幼児最終兵器 これを起動しておけばお父さんのデスクトップは守られる しかも子供たちは図形や文字がキーを叩くたびに現れて大喜び 2006 年 9 月 28 日anchor  iTunes7.0.1(Freeware) ソフトウエアアップデートにiTunes7.0.1がもうかかってきた。 CoverFlowが少し大きく表示できるようになったのは気のせいかもしれないけど。

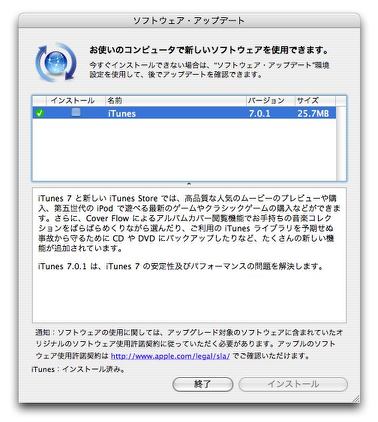

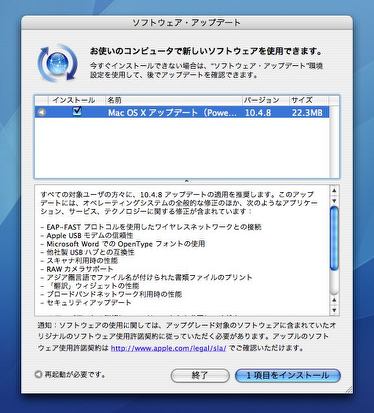

iTunes7.0.1はソフトウエアアップデートの説明を見ると 安定性とパフォーマンスの改善がされたようだ

起動が速くなったしクラッシュが少なくなった CoverFlowはこんな感じでちょっときびきびとなった anchor Microsoftが最近快調に飛ばしているぞ!

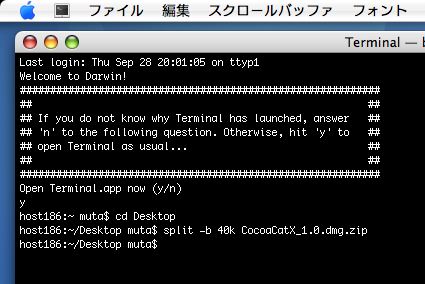

VMLを通じてある種のコードを実行するとコンピュータを 外部から乗っ取ることができる脆弱性なんだそうだ くわばら、くわばら 2006 年 9 月 29 日anchor  CocoaCatX(Freeware) これはBSDのファイル分割のコマンド BSDではファイルを分割するコマンドとして「split」、結合するコマンドとして「cat」というコマンドが用意されている。 このコマンドは何に使うかというと、zipなどで圧縮してもまだ大きすぎるファイルを例えばメールに添付したり、リムーバブルディスクに分けて入れたりする時に使う。 そういう人に「split」で分割したファイルをいきなり送りつけて しかし、もしあなたがOSXのユーザならばそういうメンドクサイ奴が友達にいたとしてもTerminalで「cat」コマンドを打てばそのファイルを復元することはできる。 そういう場合はこのCocoaCatXは福音になるだろう。 いくらキャパシティーが大きくなったといってもこれからもメールでビデオなどを送らなきゃいけないシチュエーションはあり得るだろう。 ちなみにこの

CocoaCatXの機能をテストするためにまずsplit分割ファイルを作る これはカレントディレクトリをデスクトップに変更して split -b 40k ◯◯(分割したいファイルのパス) つまり「40KBごとに◯◯を分割せよ」というコマンドを実行している

そうするとこの場合はデスクトップに「xaa、xab、xac」という3つのファイルができた これが分割ファイルだ オリジナルは残るので安心して試してもらいたい

それをCocoaCatXにドロップする 結合するボタンをクリックすると保存場所と新しいファイル名を聞いてくる

仮に「xbind」という名前を決めて実行するとそう名前の結合ファイルができた これを開くとちゃんともとのファイルになっていた これは素晴らしい! anchor 最近mixiのマイミクやお気に入りに登録している人たちがどんどん落ちはじめている。 mixiも始まった時点では面白い試みだった。 身元を保証する推薦者のリンクも切れている、それで一切の個人情報を秘匿している幽霊会員が、すでに数十%というオーダーでいるらしい。 かくいう私だってこのサイトを実名で運営できて、ビジタの皆さんと全て本名でお互いの素性もよく知っているという関係で情報交換ができればもっと面白い濃厚な交流ができるだろうなという夢想はすることがある。 しかしネットの世界には頭がおかしい人も、粘着君もネットストーカーも一杯いる。 一時期魅力を失ったのでmixiは退会しようかと思っていたが、最近では しかし先日のmixiのIPOではやはり高値を付けて話題になっていたのを見ると、日本の投資家って本当に不勉強で馬鹿だなと思う。 anchor  A new set of icons for Smultron(Freeware) プレーンなテキストエディタとしてだけでなくhtmlやスクリプトエディタとして強力な機能を持っているSmultronのアイコン変更パッチ。 テキストエディタに関しては、ちょっとしたリポートやメモを書く時にはiTextExpressを愛用しているし、このサイトの編集などのhtmlを書く時にはSmultronを愛用している。 このSmultronよりももっと高機能なテキストエディタも存在するのだが、私は専門職ではないのでむしろ必要な機能を手堅くまとめてくれているSmultronあたりが一番使いやすいのだ。 ところがこのSmultronが最近アイコンなどのスキンが大幅に変更になった。どちらかというと前よりもちょっとポップな雰囲気になった。 事実このアイコンセットは前の方が良いと思っている人は多いようで、作者サイトの書き込みではユーザが 変更されるのはキャプチャーのとおり、アプリアイコン、メインウインドウのボタンアイコン、ファイルアイコンなどだ。

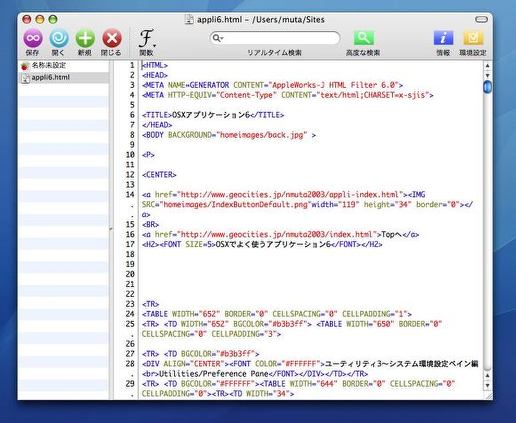

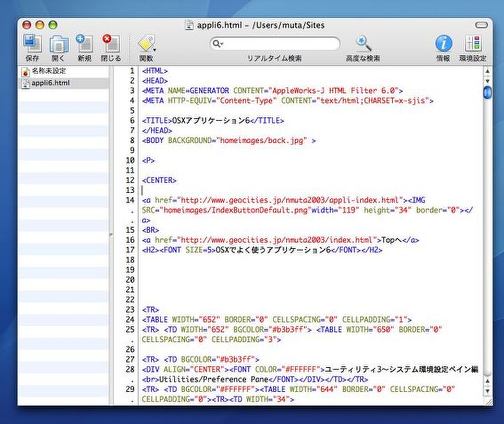

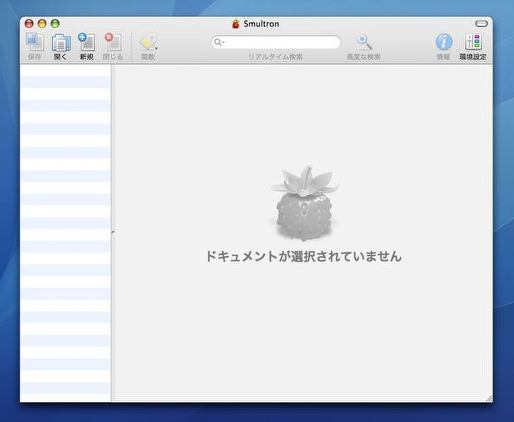

Smultronのボタンアイコンはちょっとポップな雰囲気に変わった 私は個人的にはこの雰囲気は嫌いじゃない

A new set of icons for Smultronのパッチを当てると 前のテキストエディタっぽい感じのボタンに変わる こっちの方がらしくて好きだという人も多いかもしれない

アプリのアイコンもリアルな野いちごから ちょっとつるっとした感じのポップなアイコンに変更になった このアイコンは私も前の方が好みだったのでちょっとがっかり

このパッチを当てるとこの通り アプリのアイコンも前のイメージに戻って大満足

またSmultronをクリエータ指定しているファイルのアイコンも変更されてる 左がパッチ使用前、右が使用後

徹底しているなと思ったのはホルダーがカラになっている時の表示も変更される点だ このグレーアウトしているアイコンも前のイメージに戻っている 芸が細かい anchor レノボ劇場&ソニー劇場がまたまた盛り上がっている。

ソニー製バッテリーを搭載したレノボThinkPadが発煙

ところがレノボはこれに先立って、バッテリで問題は一切起きたこともないし構造的に安全だから回収の必要はないと言い切っている。

レノボは「ソニー製バッテリーは使っているが、PCによって設計や構成が異なるため、安全性に問題ないと認識している」

またレノボは自社ホームページでも以下の記事を掲げてレノボ製は問題ないと『認識』していることを強調している。

そして今日発表された記事が、これだ。

ソニー製PC充電池、全世界で自主回収・無償交換へ 2006 年 9 月 30 日anchor  RotatingCD(Freeware) iVisualizeのコンポーザーの新作。 要はJewelCaseのiVisualize版だ。 表示はほぼJewelCaseと同じで再生中の曲のジャケットアートがCDのジュエルケース風に表示されて、曲名などが表示されるというビジュアルだ またJewelCaseはもうメンテナンスモードに入ってしまったようなので、今後もハードやAPIのバージョンアップについていくのかどうかがよくわからない。

そういう時に少なくともQuartzComposeをサポートする限りこちらのRotatingCDは動くはずなのでそういう面でもアドバンテージがあるのかもしれない。

RotatingCDはジュエルケースがくるくる回転しながら 曲名、アーティスト名を表示するビジュアライザーだ anchor  Grani(Freeware) これはひどい!!Macの手書き説明書~インスパイア?というエントリで知った。 以前総務省がMacのテキストエディットのアイコンをそのままパクって、それがばれた時には「出入りの業者が不注意でしでかしたことだ」とトカゲの尻尾切りをしてしまったという大変香ばしい事件があったが、それを彷彿とさせる。 アイコンのデザインは確かに難しいものがあるだろうし、あれこれ認識しやすさを考えると似たようなデザインになってしまうというのはわからないでもないが、これはたまたま似てしまったというレベルは越えているんじゃないだろうか。 このGraniのベースになったSleipnirはWindowsでは使える数少ないブラウザだったし、かつては一時期愛用していた。そういう意味では素性はちゃんとしたアプリなのだが、それにしてはこのデザインはあまりにもひどい。

GraniのサイトのアイコンはSafariのアイコンセットなどにそっくり セキュリティのシンボルの南京錠に黄色と黒のコーションベルトを付けるところまで 「たまたま似てしまった」というのだろうか?

シイラで表示したGraniのスクリーンショット ボタンアイコンが同じなのでここまで来るとこんがらがってくる なんだかキナ臭い匂いがするなぁ・・・ anchor OSのアップデートがでている。

OS10.4.8でタイガーも最終バージョンに近くなってきた |