2006 年 11 月 1 日anchor  AppDelete(Freeware) MacOSXのアプリのインストールは非常に簡単だ。 またインストーラを使うものも基本的に後処理は自動化されているので、インストールされたらあとはアプリ本体を操作すれば良い。 非常に簡潔化された操作体系なのだが、アプリのアンインストールも簡単かというと残念ながらそういうわけにはいかない。 アプリは最もシンプルなものでも 書き出したらきりがないのだが,インストーラやアプリが起動して他にファイルやフォルダを挿入する可能性がある場所は まだもっと他にもあったかもしれないがざっと可視領域だけでこれだけあり得る。もっとUNIX的なアプリだと不可視領域にもファイルを挿入してくる。 しかしそうはいっても中にはシステムのリソースをかなり喰うものも過去にはあったし,ある種のファイルは積もり積もるとやはりシステムの動作に影響が出てくる。 こういうものはやはりこまめに削除できるならそれにこしたことは無いのだ。 この問題はなかなか簡単に解決しないが、結局はこういうAppDeleteのようなアンインストール用のユーティリティアプリを使うしか仕方がないと思う。 作者さんは「Macを快適にしたい」という意図で作成したとサイトに書いておられる。 これの良い点はUndoボタンをクリックするとゴミ箱に移動したファイルやフォルダが元に戻ってアンインストールの操作をキャンセルすることができる点だ。 問題点はアプリの関連のファイルは全てゴミ箱に移動するので,アプリの元ファイルの.dmgファイルや.zipファイルも一緒にゴミ箱に移動してしまう。私の場合は過去にインストールしたアプリの全てのこうした元ファイルは保存しているので、これを一時的でもゴミ箱に移動されてしまうのはちょっと不便だ。 それとその元ファイルの.dmgをマウントしたままアンインストールをしようとすると、そのボリュームアイコンもゴミ箱に移動してしまい、結局は不具合の原因になってしまう。 <後日註>

AppDeleteはドロップレットなので本体をクリックしても 「アイコンにアンインストールしたいアプリをドロップせよ」というアラートが出るだけだ

使いやすさを考えるとデスクトップにエイリアスを置くのが良いかもしれない ここにアプリを落とせば「ゴミ箱に移動する」か訊いてくる

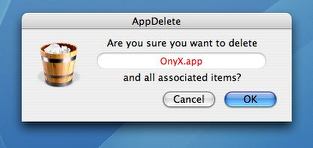

これがその確認のタグ アプリ名を確認してOKボタンをクリックすれば アプリと関連ファイル、フォルダがゴミ箱に移動する

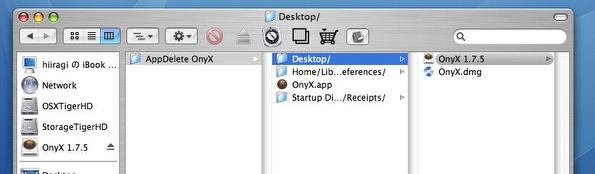

ゴミ箱の中ではこの通り元あったディレクトリのパスが名前になったフォルダに格納されて移動される だからもしUndoに失敗しても手動で元に戻すこともできる ちなみにこのOnyxという名前のディスクイメージボリュームもゴミ箱に移動しているが これをゴミ箱の外に出してアンマウントしてもFinderからアイコンが消えなくなってしまった 教訓としてはこういうものはアンマウントしてからAppDeleteを使うべきということだ

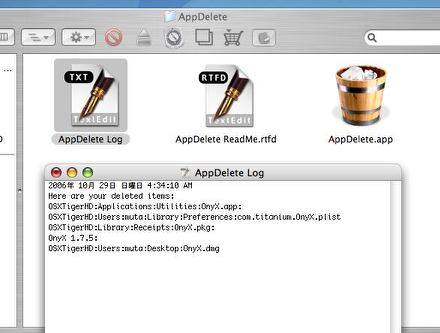

またAppDelete本体と同じディレクトリにはログファイルが生成される ここに過去にどういうアプリのどういうファイル,フォルダを削除してきたか記録が残る anchor  DeDefragment(Freeware)

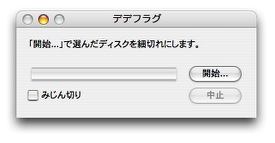

先日本棚の整理をしていたら4年前のMac雑誌が出てきて,懐かしいなと思って見ていた。 それでOS9向けの懐かしの「オバカアプリ」なんて特集があって,懐かしくなってその作者さんのサイトを全部訪ねてみたのだが予想通りというか、ほとんどのサイトは閉鎖されているか休止状態でOS9向けに書かれたアプリは今でもOSXに対応しないままFTPにたなざらしになっているという感じのところばかりだった。 このアプリは一言でいうとディスクを断片化するアプリということだ。 これはかなり強力なユーティリティだし,単なるジョークアプリではなく本当にディスクが断片化してしまうという恐ろしいアプリだ。 OSXに関してはファイルシステムがHFS+になってしまったということで、このOS9式のデデフラグは影響がどれくらいあるかはよくわからない。 このアプリはそういう実証実験に使えるという意味では,多少実用性があるのかもしれない。単なるオバカソフトではないということだ。

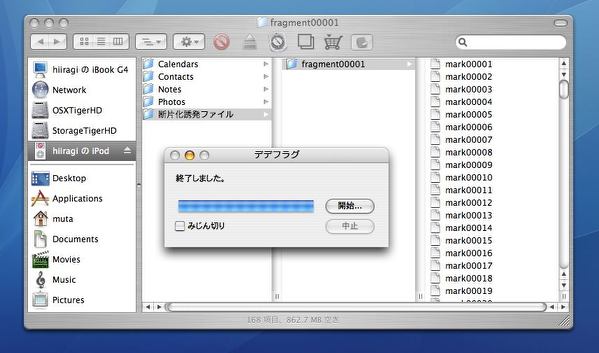

DeDefragmentはディスクを『断片化する』アプリ 『断片化を解消する』ではない 徹底的にやりたい人のために「みじん切りモード」も用意されている

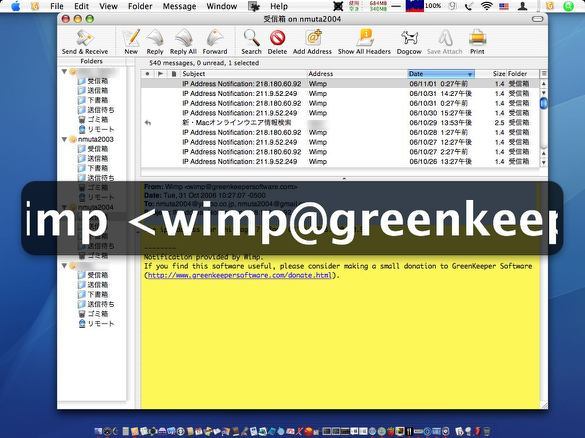

このアプリはディスク残容量の8割程度の「断片化誘発ファイル」を生成し それを複製上書きを繰り返すことで断片化を人工的に作っているらしい iPodが見事に音飛びがするようになってきた(喜んでいるのか?>オレ) anchor  LargeTypeCMPlugIn(Freeware) アドレスブックには電話番号などを右クリックで「大きな文字で表示」をクリックするとスモークパネルでスクリーン一杯のサイズで電話番号を表示してくれる機能がある。 それでこの機能は本当にうれしかったので、もっと他のアプリでも使えると便利なのになと思っていた。 このLargeTypeCMPlugInはアプリ上で表示されているテキストを選択してコンテクストメニューで「大きな文字で表示」をクリックするとアドレスブック同じようなスモークパネルに大きく表示してくれるし,パネルより長い文章は自動スクロールで表示してくれる。 消したい時はそのスモークパネルのどこかをクリックするだけで良い。放っておいてもやがて消えるのもアドレスブックと同じ。

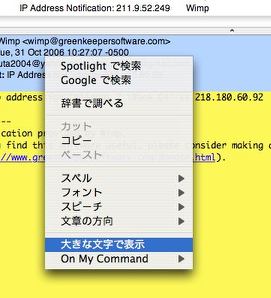

LargeTypeCMPlugInは文字が小さくて見づらいテキストを選択 右クリックで「大きな文字で表示」をクリックするだけ

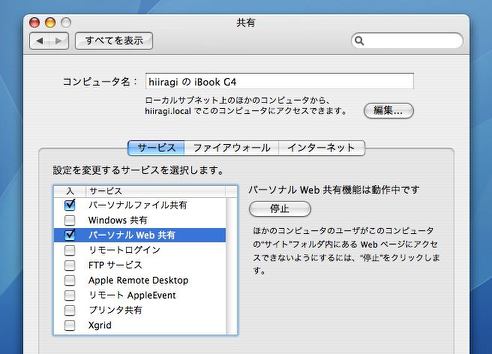

アドレスブックでは使えていたこの機能が他のアプリでも使えるようになった テキストで表示されているものならどこでも好きな場所を拡大して表示できる スモークウインドウよりも長いテキストは自動スクロールされて表示される だからあまり長い文章を選択すると表示に時間がかかってしまう 何事も程々が良いということだ 2006 年 11 月 2 日anchor  Weblock(Freeware) OSXはシステム環境設定ペインの共有に入って、「パーソナルweb共有」のチェックを入れればいとも容易にwebサーバになる。

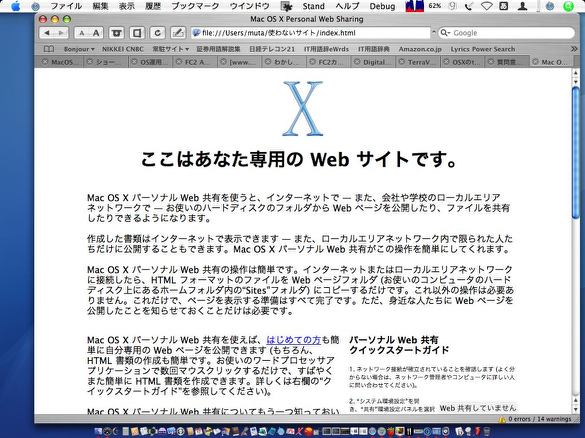

システム環境設定ペインの「共有」に入って「パーソナルWeb共有」にチェックを入れる たったこれだけの操作であなたのMacOSXはwebサーバになった

試しにSafariの環境設定でブックマークバーに「Bonjourを表示」にチェックを入れてみよう ブックマークバーにBonjourが現れあなたのアカウント名がそこに見えるはずだ

そこをクリックするとSafariはこういうページを表示する これはwebページのテストパターンでこれが見えればweb公開は成功したということだ

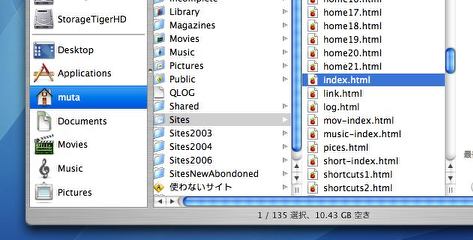

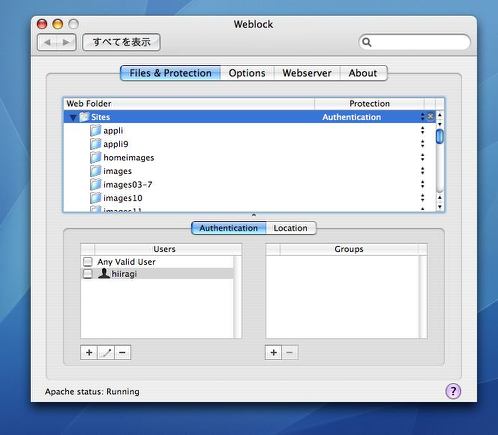

そのブラウザで見えていたのはここにある「index.html」というファイルだ このhtmlという拡張子を持ったテキストをブラウザで見せているというのが全てのネットの実体だ これこそが全ての始まりだ。 それにこれだけの操作ではローカルネットワークの中だけでwebサイトを公開しているだけだが、グローバルIPを取れば、このサイトを全世界に公開することができる。 これを利用すればレンタルサーバを借りなくても自宅でサーバを上げてwebサイトを公開するということもできる。 と自宅鯖ならこんなメリットがあるのだ。 使い方は自由だ。 と例によって永遠に続くかと思われる長い前置きだったが本題のWeblockのことだ。 このApacheサーバを使えばローカルネットワーク内で自由にwebを公開できるし、グローバルIPを取ればそれを世界中に公開できることは書いた。 しかしファイルのftpサーバとして使う時には誰でも見てくれて良いというわけにはいかないこともある。またサイトを一般に公開するのではなく仲間内だけで公開したいということもあるだろう。 このペインの面白いところはグループやユーザに公開する範囲を変えて設定できるということだ。 このWeblockは、そういうことをわかりやすいインターフェイスで実現した一種のセキュリティペインだと言える。

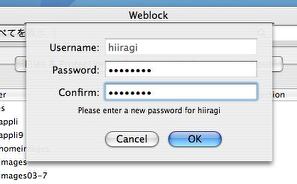

Weblockのペイン設定画面 ここでは「サイト」の中のどのページに制限をかけるか、誰に見せるかなどの設定ができる

制限がかかったページをブラウザで開く時にはパスワードを要求するようにも設定できる これでパスワードを知っている人以外には公開しないということができる

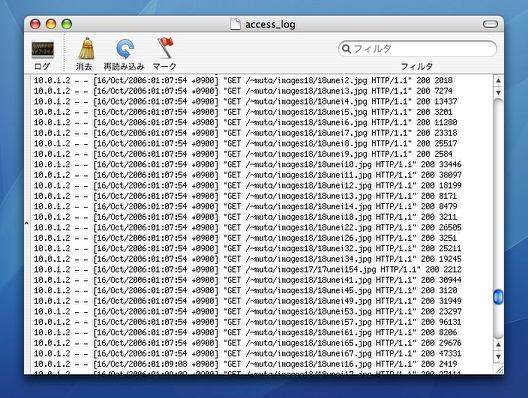

またどういうIPアドレスの人がどのファイルにアクセスしたかログを残すこともできる これで不正アクセスされていないか監視することもできる(・・・根気があれば) anchor  TerraVista(Freeware) デスクトップにフローティングで現在の地球の姿を表示するアプリ。 設定ではデフォルトのテクスチャーとwebから取得した現在の地球の様子のテクスチャーを選べる。視点をどこに置くかとか地球の大きさ、夜の部分の明るさなどを設定できる。

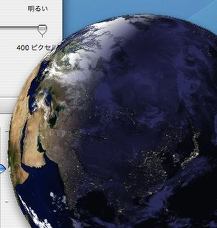

TerraVistaはデスクトップにフローティングで地球を表示する 現在の雲の様子を取得する設定にすると1分ほどこういう状態になって表示が変わる

シンプルなアプリだが意外に自由度は高い 視点は経度緯度ともに自由に変更できるし画像の鮮明度、大きさなど必要なものは全て揃う

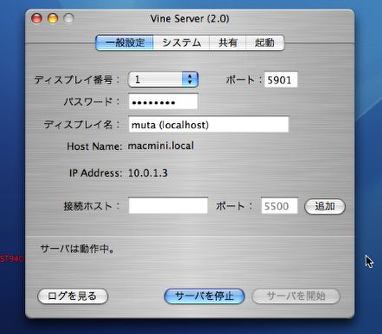

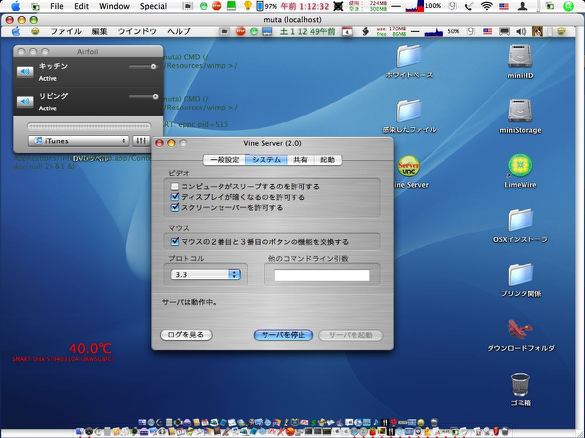

例えば夜の明るさを明るくして拡大してみると夜間の光の状態も見える この大きさにすると「北朝鮮の闇」がはっきり写っている この国は外部から想像する以上に追いつめられているのかもしれない 2006 年 11 月 4 日anchor  Vine Server(Freeware) UNIXを由来とするコンピュータネットワークでのGUIベースのリモートコントロールのプロジェクトVNCというものが存在する。 簡潔にいえば一台のコンピュータのキーボード、マウス、モニターで他のコンピュータ(設定によっては複数の)を操るというプロジェクトで、サーバ、つまり操られる側のデスクトップがクライアント、つまり操る方のスクリーンに見えるだけでなく、マウスでそこに見えているアイコンやウインドウが操作できたり、キーボーで入力もできたりする。 しかもLinuxやWindowsに対応しているということは、MacでLinuxやWindowsマシンもGUIでリモートコントロールできてしまうということだ。 そのVNCのプロジェクトのうちOSX向けのOSXvncがさらに「Vine」と改名したプロジェクトに発展した。 そのVine Serverを試してみたが、基本的にはOSXvncと変わらない。フェイスも変更がないし、起動するとOSXvncユーザの場合は自動的にその設定を引き継ぐ。また従来のVNCプロジェクトのアプリと互換性がある。

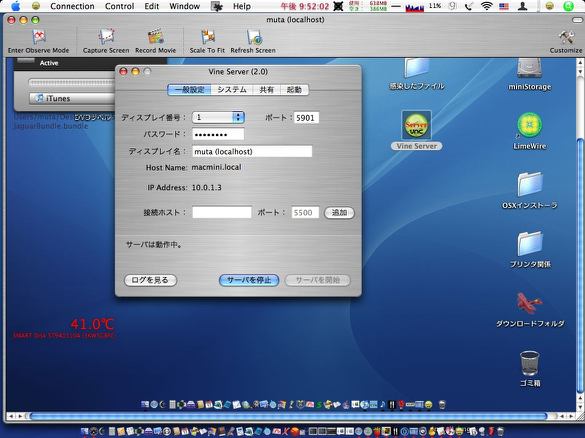

Vine Serverの操作パネルはほとんどOSXvncそのままだ 基本的には設定はなにもいじらずに起動ボタンをクリックするだけで良い 注意点はファイアーウォールの5901番のポートをあらかじめ開いておくことくらいだ OSXvncを使ったことある場合は自動的に設定が引き継がれるようだが そうでない場合もパスワードは必ず設定しよう anchor  Vine Viewer(Shareware) その「Vine」のクライアント、つまりリモートコントロールをする方の側に入れるアプリがこれ。 これはサーバアプリとセットで開発されることでクライアントの自由度をひろげようということらしい。ついでにシェアウエア化もされている。 クライアント側でサーバのスクリーンのキャプチャーも撮れるしデスクトップの操作のムービーも撮れるようになっている。ツールバーからスクリーンサイズのモードもワンクリックで切り替えられるようになっている。確かに色々便利になっているようだ。 シェアウエアではあるが現在はトライアルキーを無料で手に入れることができる。

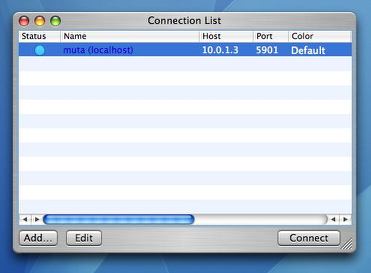

Vine Viewerの接続方法は非常に簡単だ 起動するとブラウズ画面が出てきて現在VNC接続できるサーバを表示する 繋ぎたいものを選んでパスワードを入れるだけだ

デフォルトの設定ではサーバのデスクトップがリアルな大きさに表示される これだとデスクトップの全景が表示できず端が切れてしまうので スクロールしながら操作しないといけないので使いにくいのだが この表示のメリットはグラフィック縮小のためのCPUの浪費が少ないことだ

この通りウインドウの大きさに合わせて縮小してデスクトップを表示することもできる こちらの方が操作性を考えると便利なのだがグラフィックの縮小はCPUに負荷をかけてしまう しかしこのVine Viewerの場合どちらの表示でもCPUの稼働率はさほど差がなかった またツールバーを隠せばもっと大きなサイズでデスクトップ全体を表示することもできる そんなことにこだわるならフルスクリーン表示を使えば良いじゃないかという指摘もあるかもしれない VNCクライアントは全てフルスクリーン機能を備えているが、しかしこれを使うことはお勧めしない 接続が落ちた時などにコントロールを失ってしまうことがあるからだが これがウインドウ表示の時のサイズにこだわる理由だ

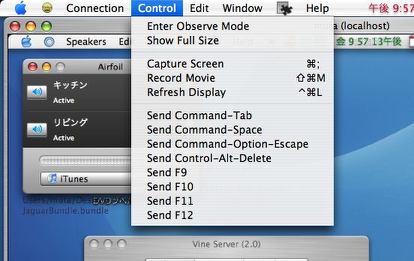

Vine Viewerはショートカットキーにも対応しているが一部送れないショートカットキーもある そのためにメニューバーからそういうコマンドを送るという手段も用意されている  Chicken of the VNC(Freeware) 上記シェアウエアのビュアーも「Vine」にはセットされているが従来のVNC用のクライアントも使えるかどうかテストしてみた。 合わせてお勧めしたい。

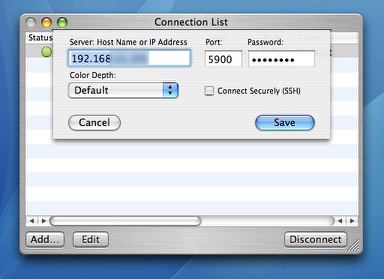

これまでVNCのビュアーとして愛用していたChicken of the VNCも 全く問題なくVine Serverのビュアーとして機能した これは軽快で表示もスムーズだしショートカットキーのコマンドも対応しているスグレモノ 唯一の不満が表示窓に合わせてデスクトップ全体を縮小表示できないことぐらいだ anchor  VNCThing(Freeware) 以前にVNCを取り上げた時にはビュアーとしてChicken of the VNCとVNC_Viewer をテストして紹介した。それぞれに一長一短があったが、もうひとつVNCThingというビュアーもあるというのは当時から知っていた。 これもなかなか良いと思う。 接続方法はサーバをブラウズしてくれるようにはなっていないので、接続したいサーバのIPアドレスかホストネームを入力しないといけない。ホストネームを入力する方法は私の環境では成功しなかった。

VNCThingの接続画面 ホストをブラウズしてくれるわけでなくIPアドレスなどをて入力する方法だ その際にディスプレイナンバーも「:」のあとに記述しないといけないのが注意点だ

接続に成功するとこんな感じの表示だ デスクトップの縮小表示の時のウインドウはいきなり こんな感じのフルスクリーン表示に近いサイズで ドックを隠せば実は一番実用性が高いかもしれない なかなか良いのだがCPUがフルアップするのがちょっといただけない anchor  アクロス USBワイヤレスオプティカルマウス AMS-WS1 先月の10日に買ったこのマウスだが、今日購入以来はじめてのバッテリ切れでチャージということになった。 省エネ機能ということで、何分か操作していないと完全に電源を落としてレーザのトレーサも完全に消灯する仕組みになっているが、これが電力を大きくセーブできるらしい。 チャージはおよそ700回いけるとして(懐かしのニッケルマンガン電池のようなのでこの程度の回数か)30年以上はバッテリは保つという計算になる。 2006 年 11 月 6 日anchor iPodのカレンダー、アドレスブックが同期できないということを前に書いた。 iPodはMacの場合音楽だけではなくカレンダーやアドレス帳を同期できるようになっていた。

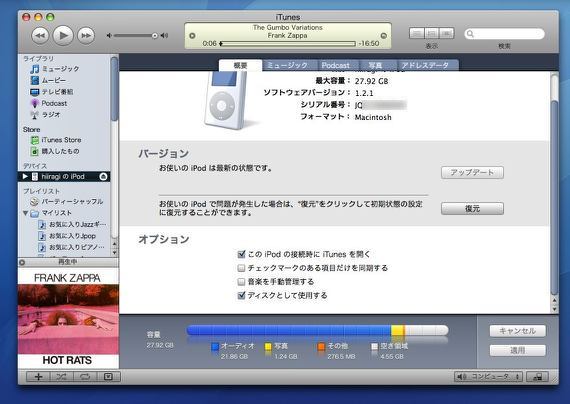

ケータイのカレンダーなど使わない私にとってこれは出先でスケジュールを確認するに非常に重宝していた。 しかしiTunes6になってまたiPod周りのインターフェイスが大幅に変わったので、今度はできるかもしれないと思って再度設定に挑戦してみた。 しかしこの右下に「適用」と書いたボタンがさりげなくあることに気がついた。 意図は分からないでもない。 だが、「消費者保護」とかいう名目で何かこういう外圧的な要因が入ってくると大体製品のデザインというのはろくなことにならない。 このボタンがそういう意図なのかどうかはわからないが、そういう意図だとしか思えないような悪いデザインの見本にしたいような配置なのだ。

このフェイスの右下の適用ボタンが全ての設定変更を iPodに適用する「ディシジョンボタン」ということらしい 意図は分からないでもないが理解しづらいインターフェイスデザインではないだろうか anchor  Real VNC for Windows(Freeware) 先日のOSXのVNC環境のVine ViewerでReal VNC for WindowsをサーバにWindowsをコントロールできるかというテストが遅れていた。

WindowsホストのReal VNC for Windowsに接続するにはIPアドレスの手入力が必要だ たぶんWindowsサーバでルーティングしているネットワーク固有の仕様だと思う

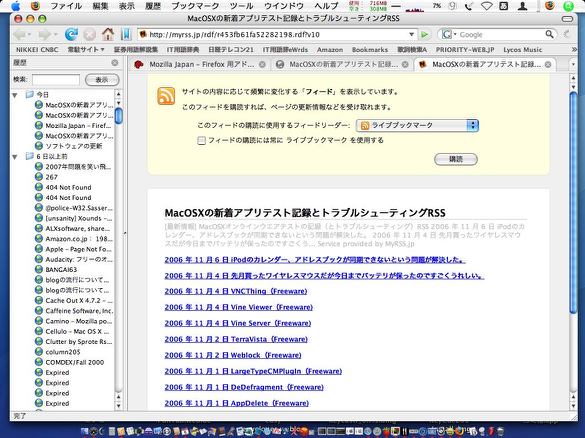

接続はあっけなく成功した ウインドウに合わせてデスクトップを縮小して表示できるので OSXとWindowsをどんどん切り替えながら操作するような使い方の時に便利だ anchor  Firefox2.0(Freeware) かなり遅ればせながらFirefox2.0を試してみた。 他にもフィッシング詐欺サイト警告機能とか新しいリンクをタブで開くようになっていたりとか、スキンやアドオンなどのカスタマイズの幅が広がったようだ。 色々面白い機能満載なのだが、起動の時に時々しゃくり(2回起動する)が起きるのが気に入らない。なんとなく昔のNetscapeを思い出した。

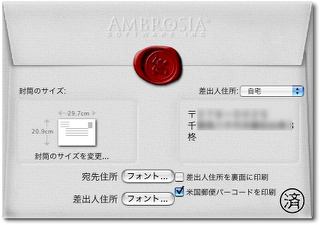

Firefox2.0のうれしい点はRSSに対応してフィードの処理も選択の自由が広がったこと RSSの使い勝手がもうひとつだったのがFirefoxのチョットな部分だった <追記> anchor  EasyEnvelopes(Freeware, Widgets for Dashboard) 封筒の宛て名書きのWidget。

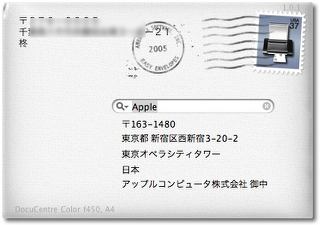

EasyEnvelopesのフェイスはシンプルというか直観的そのもの 宛先など変更したい部分をクリックしてアドレス帳から選択 出来上がったら切手をクリップすればプリントタブに入れる

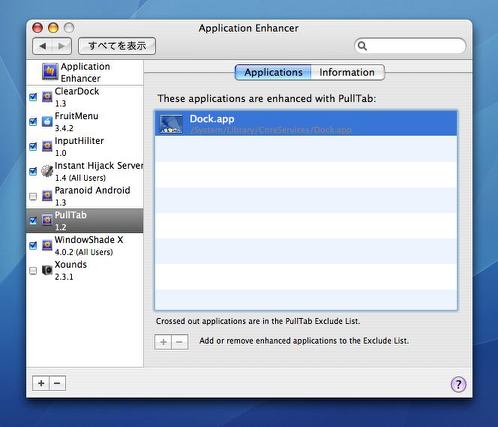

設定画面では左の封筒サイズをクリックすれば封筒の変更ができる フォントも色々使えるのでペン書きフォントや筆フォントなどそろえたくなる anchor  PullTab(Freeware) Macのアプリ切り替えのショートカットキーはコマンドキー+tabキーで、これについては色々不満を言う人も多いが、それでもやっぱりこのキーは重宝していて、私の場合もWitchなどのプラグインをいくつも入れて、切り替えについてはいろんな操作法を用意しているにもかかわらず、結局いつも最初に手が伸びるのはこのコマンド+tabキーだ。

便利なのだが、例えばAdobeのIllastratorのように、このキーを使うアプリもある。 それでこのショートカットキーを外すアプリがないかBBSで質問をいただいたが、ショートカットキー全般をエディットするユーティリティは見つけられなかったが、まさにこのコマンド+tabキーを無効化するプラグインはこれが使える。

PullTabの設定画面 ここに全てのアプリを登録しておきIllastratorなど コマンド+tabキーを使いたいアプリだけをリストから除外しておけば Illastratorなどだけで固有の機能としてコマンド+tabを使える anchor  Airlook(Freeware, Widgets for Dashboard) AirMacExpressのポートからどれくらいのトラフィックが飛んでいるか、AirMacExpressはどれくらいの期間アップしているかなどのデータを表示するWidget。 設定は簡単でAirMacExpressのIPアドレスとパスワードを入力するだけで良い。

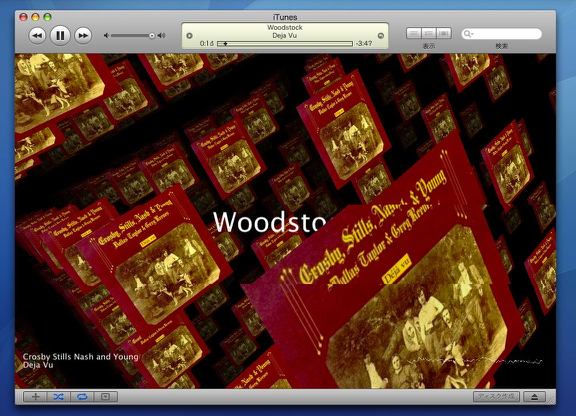

Airlookのフェイスはシンプルそのもの 自分のトラフィックをしみじみ見てみると何か思うことがあるかもしれない TCP reset sentはベースステーションとの間で拒絶されたRSTコマンドの数が表されている この数字はベースステーションがファイアーウォールで囲われていないということを示す もしDSLモデムにもファイアーウォールがかかっていればこの数字はゼロに近くなるはずだ 2006 年 11 月 7 日anchor  Album Art For The Rest of Us(Freeware) これはiTunesライブラリに入っている音楽ファイルのID3に書き込まれたジャケットアートを表示するスクリーンセーバ。 という趣旨のスクリーンセーバはOS10.4ではデフォルトでひとつバンドルされているが、それよりも半透明表示でランダム感がなんとなく美しいセーバだ。

Album Art For The Rest of Usのランダムなセーバ画面 iTunesを自動的に起動するがそのリストとは無関係に 本当にランダムにジャケットアートを表示する anchor  3DWork(Freeware) iVisualize用の素材QuartzComposerファイル。 これを表示するにはiVisualizeのインストールが必要になる。

3DWorkのジャケットアートの表示の仕方はなかなか美しいと思う 手前にも奥にも配置されたアートがダイナミックな印象 anchor  Defense Unit(Freeware, Widgets for Dashboard) こちらはDashboard Widgetのゲーム。 私はよく知らないのだが洋物のアーケードゲームでこういうものがあったらしい。

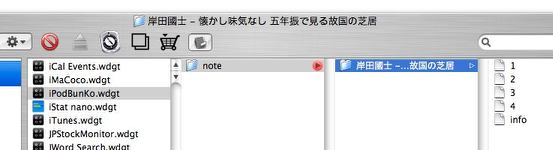

Defense Unitのシンプルきわまりないゲーム画面 だが空飛ぶ円盤の親玉が出てくるあたりから意外に盛り上がる anchor  iPodBunKo(Freeware, Widgets for Dashboard) 青空文庫などのネットで利用できる無料文庫またはその他のテキストをiPodのエクストラのメモ機能で表示して読めるように変換するDashboard Widget。 そういう趣旨のアプリも紹介したことがあるが、これは使い方が簡単だ。 方法は二通り。 Widgetの裏側の設定画面に入ると「保存ディレクトリを表示」というメニューがあるので、ここをクリックするとFinder上で「note」というフォルダの中に入った変換済みのファイルを表示する。 xhtmlリンクが用意されていない文庫、ならびにその他の例えば仕事用のレジュメなんかもこのWidgetでiPod用に変換できる。 これは簡単ではないだろうか。 問題点は、このWidgetのせいではないのだが、iPodの文字が小さくて読みにくいということか。

xhtmlリンクが用意されている場合はブラウザのリンクファビコンを そのままつかんでiPodBunKoの窓に落とす

するとすぐに変換完了を示す表示が窓に現れる そしたら右上に付いている設定画面に入るボタンをクリックしよう

設定画面の「保存ディレクトリを表示」メニューをクリックする

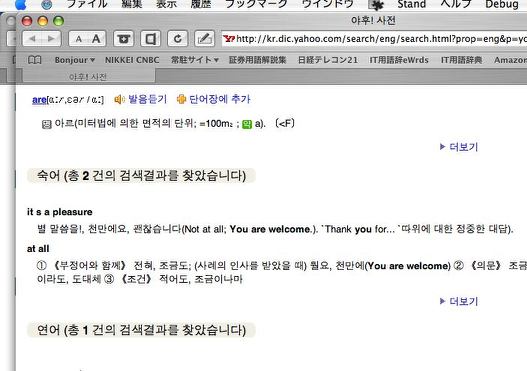

そうするとFinderで変換済みのファイルを表示する これをiPodを接続してその中の「note」というフォルダに入れればiPodで読める このファイルは実体はWidgetのバンドルの中に生成されるので 用が済んだらバンドルを開いてこの中身を削除しておけばかさばらない 2006 年 11 月 8 日anchor  DictJuggler Mini(Freeware, Widgets for Dashboard) これはこちらの開発元サイトの会社が販売する製品版アプリのDictJugglerの一部機能を切り分けたDashboard Widget版。 この基本的な機能はWeb上の各種検索エンジンをオンラインで利用して快適なWeb辞書を実現しようというもの。 おまかせでざっとやっても良いし、絞り込んで調べても良い。 日本語から各国語に直接翻訳する機能が弱いのだが、何を選んでいてもキーワードの前後どちらかにJE(和英辞書)やEJ(英和辞書)などと付けていると辞書の単機能を選択できるなど便利な機能もある。

DictJuggler Miniのフェイスはシンプルそのもの キーワードを入れて検索は基本的にこの手の検索タグと使い方が同じだ

検索メニューのプルダウンで検索サービスのエンジンを選択できる 英語から韓国語翻訳などの面白いメニューもある

「どういたしまして」の英語「You are welcome」を韓国語に翻訳してみた ふむふむ、なるほど韓国語ではこう言うのか・・・って読めないじゃん(泣) コピペしたら韓国人には通じるかもしれない anchor  iRemindU(Freeware) 私は抜群の記憶力を持っていると人からもいわれることがある。 私の場合30年前に読んだ本のタイトルから、その下りまで諳んじることができたりする記憶力はある。いつだったかフグの毒素の名前を覚えていて人から驚かれたことがある。 ところが逆に私は短時間の記憶力が弱い。 物忘れを防ぐためにiBookを片時も手放せず、iCalのリマインダ機能に頼りっきりの私だが、何でもかんでもiCalに書き込んでいたらそのスケジュール帳がごちゃごちゃになって何がなんだかわからなくなってしまう。 iRemindUは秒単位、分単位、時間単位のタイマーがついているのでラーメンの出来上がり時間を知らせるタイマーとしても使えるし、8時間後に定刻を知らせるリマインダとしても使える。リマインダはいくつも設定できる。

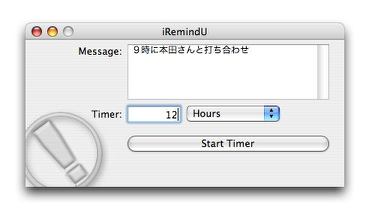

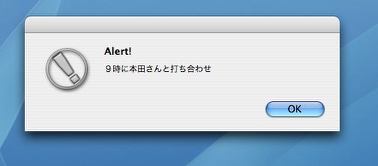

iRemindUのタイマーセット画面 何を表示したいかタイプして警告する時間を秒、分、時間単位を選択して下の欄で設定する 後はスタートボタンをクリックしたらこのセットのことは忘れてタブを閉じれば良い

設定した時間が来たらこのようにデスクトップにリマインダが現れる 忘れそうな目先のことをこれで表示すれば物忘れを防げる いちいちiCalに書き込んでスケジュール帳がごちゃごちゃになることもない anchor  To Do Tracker(Freeware, Widgets for Dashboard) Dashboard Widgetで気楽に使える「やること」メモ帳。 やることをどんどんリストに書き込んで、すんだらチェックを入れるという使い方ができる。

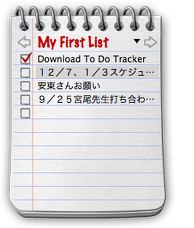

To Do Trackerのメモのフェイス どんどん気軽に書き込んで片付いたらチェックを入れれば良い

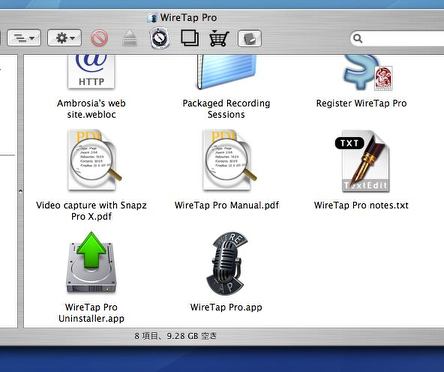

新しいページをどんどん作ることができるので 日付で分けても良いしメモのジャンルで分けても良い anchor  WireTap Pro(Shareware) これはMacのオーディオ入力、出力をジャックしてそこから入ってくる音声信号をaiff、mp3などの録音するアプリ。 同様の趣旨のアプリでAudio Hijackというのがあるが、このシェアウエアから「わずかシェアウエア料金9ドルで乗り換えよう」とわざわざサイトに書いている。(新規は19ドル)この開発元との関係はどうなっているんだろうか? 使い方は非常に直観的なフェイスなおかげで難しくはないだろう。 また他のミキシングアプリをジャックしてポッドキャストの素材をどんどん作るのにも向いている。 デフォルトでmp3、aiff、mpeg4、QTmovieなどの形式に書き出せるが、シェアウエア登録していないとmp3などに書き出す時にファイルの先頭と最後に

WireTap Proの操作画面 入力元を選んで入力レベルと設定して出力先とファイル形式を選択する イコライザなども用意されているなど全体的には整理されたフェイスだ

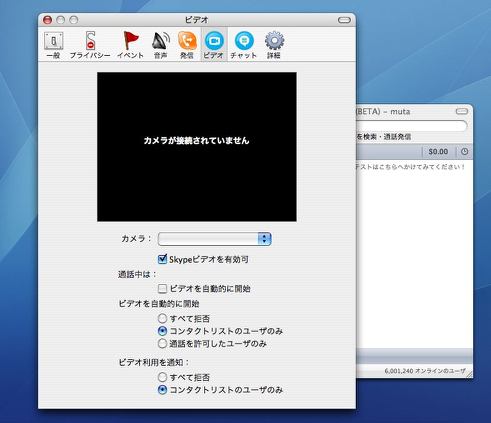

シェアウエアなのに試用にはインストーラを使うことになるのがちょっとイヤな感じ でもインストールされたセットにはちゃんとアンインストーラも同梱されているので 安心して試してもらいたい 2006 年 11 月 9 日anchor  Skype(Freeware、ただしSkypeOut、SkypeInは有料) すごく今更な話題なのだが、MacOSX版のSkypeがSkypeビデオに対応した。 ところで実際にこのSkypeを実用に使っている人っていますかね?

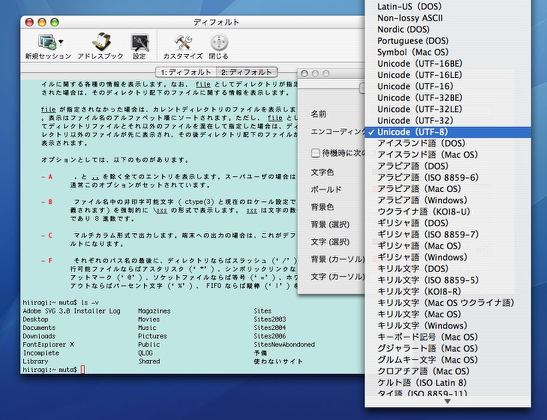

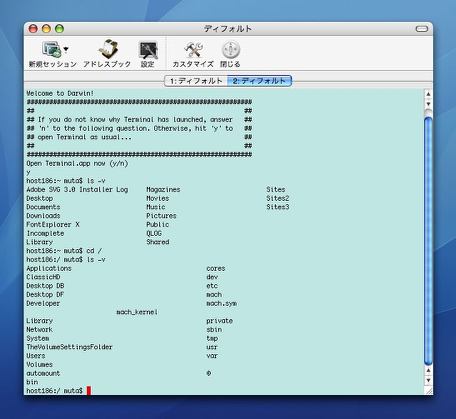

SkypeのMacOSX版もSkypeビデオに対応した 単身赴任者にはガールフレンドや家族の顔を見て 長電話ができるというメリットがあるかも anchor  iTerm(Freeware) UNIXコマンドを実行する環境であるターミナルのエミュレータ。 ということならズバリTerminalというアプリがシステムにバンドルされているが、これはフォーラムのサイトの言葉を借りると 例えば良いのはこのターミナルはセッションごとに言語環境を設定できることだ。 Cocoaアプリなので例えばRubiscoやSetAlphaValueなどが使える。Cocoaアプリだからたくさん開いたセッションごとに名前をつけてドロワーでどんどん切り替えることができる。

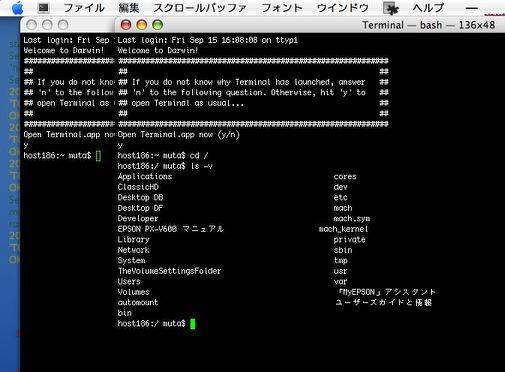

iTermの設定画面に入るとウインドウの設定画面があるのはTerminalと同じだが セッションごとに言語エンコーディングを切り替えるタブがあるのが面白い OSXで利用できる主要エンコーディングセットはほとんど利用できる

またこの通り複数のセッションを開いてもタブでどんどん 切り替えられるのでデスクトップが散らからない セッションを次々開くヘビーユーザ向けか

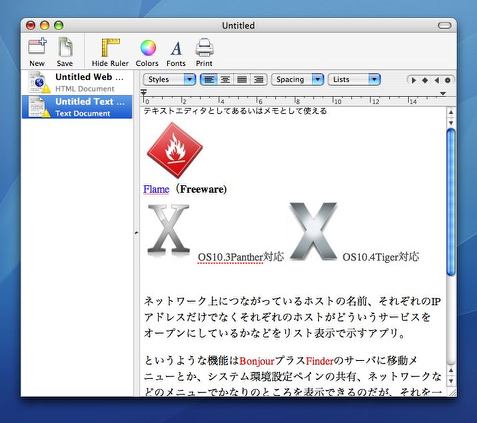

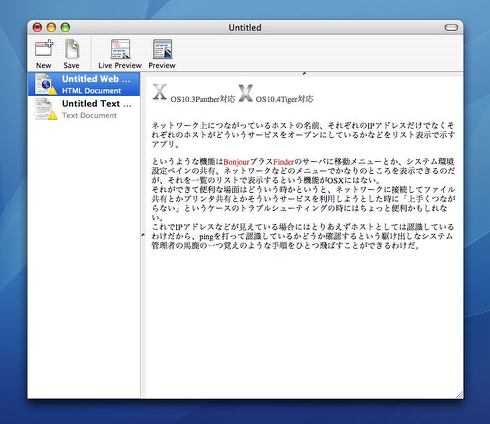

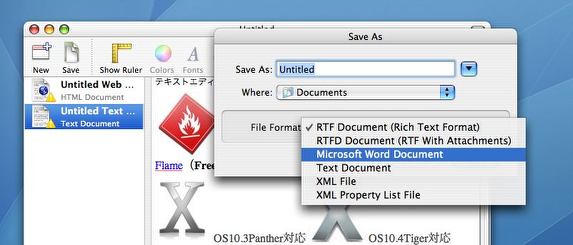

同じことをTerminalでやるとデスクトップがどんどん散らかっていく 言語エンコーディングも1種類しかセットできない そこに便利を感じる人はiTermは価値があるかも 2006 年 11 月 10 日anchor  WriteInOne(Freeware) htmlのテキストを気楽に作ったり、それがどう表示されるかワンクリックで簡単にチェックしたり、htmlをリッチテキストやwordファイル、xmlなどに変換したりなどが簡単にできるテキストエディタというかビュアというか、お手軽な割に万能なエディタ。 どういうことができるかというと新規でhtmlを作れたり、あるいはwebからテキストをコピペして貼付けたり、それをエディットしたりできる。もちろん心得があれば一からここでタグを打ってhtmlを作ることもできる。 こうしてwebのhtmlやリッチテキストなどのテキストファイルの垣根をなくすることができる。 面白いのはアプリを終了しても次回起動すると前回開いていたテキストはそのまま保持される。 結構そういう十徳ナイフ的な万能アプリなのだが、操作画面のフェイスは整理されているので使い方が難しいということもない。

WriteInOneのテキスト保持画面 Webページをそのまま選択して必要なところをこのように貼付けることができる テキストとして保持されてそれをエディットできるエディタとして使える また左テーブルでどんどんファイルを切り替えて表示できるしそのテキストは削除しない限りここに残る つまり簡易なメモアプリあるいはデータベースアプリとしても使えるということだ

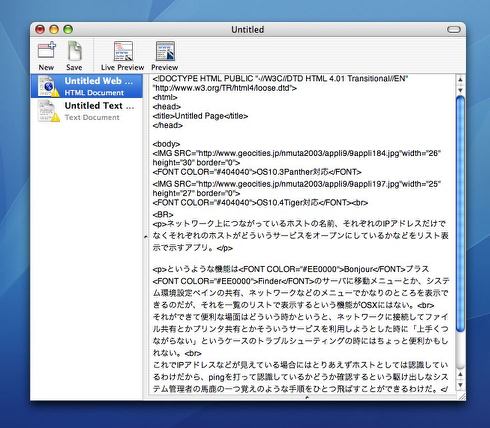

またブラウザの「ソースを表示」機能を使えばwebサイトのタグが見えるのでそれをコピペできる ツールバーの一番左ボタンで「Webドキュメント作成」をクリックすればそこにタグを貼付けて 必要なところだけhtmlとして保存できる

そのhtmlがwebでどう見えるかを「ライブプレビュー」ボタンのクリックで一発で表示確認できる また「プレビュー」ボタンで実際にデフォルトのブラウザを呼び出してそこでも表示確認できる だからタグを自分で作成してワンクリックで表示確認ができるWebサイト作成ソフトとしても使える

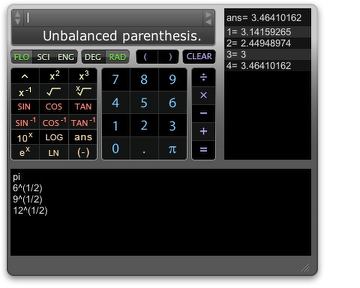

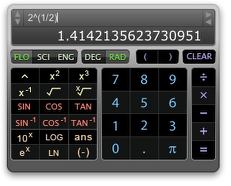

こうやって作ったhtmlやテキストをリッチテキストやワード、xmlなどに変換して保存することもできる 画像などのテクスチャーも保持されるのでこの機能も利用価値が高い <追記> BBSで「MSTK」様より情報。 anchor  PEMDAS(Freeware, Widgets for Dashboard) 技術計算とまではいかないかもしれないが、電卓として必要最小限の機能はある。 ただいつも不思議に思うのはこういうパソコン付属の電卓はこういう関数系は強いが、例えば税率計算に便利な%というキーがない場合が多いことだ。

PEMDASのは電卓として必要になりそうな機能はほとんどある 関数ボタンも充実しているしプロセスは式も表示できる

もっと気楽に使いたい時にはこういう小さい表示もできる

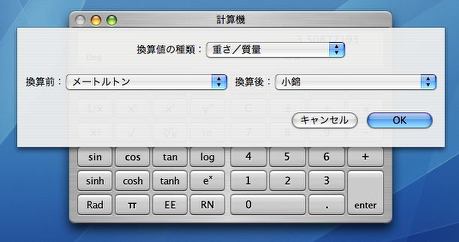

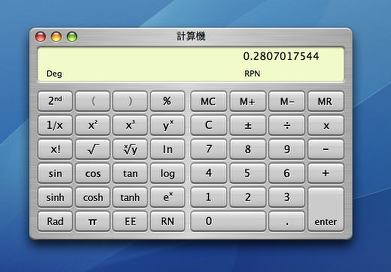

計算機といえばOSにバンドルされている計算機が すでにこれらの機能を実装していてかなりのスグレモノに成長している 余談&ちょっと古いネタだがHMDTさんの9/20の記事で この単位換算に機能を追加することができるという記述もある MKinoさんはここで面積単位の「東京ドーム◯個分」と 重量単位の「小錦◯人分」という機能を追加してくれた

私の体重は小錦0.28人分だということが判明した 軽いと見るべきなのか結構重いと見るべきなのか 判断が難しいところだが素晴らしい機能だ ニュース原稿を書いている連中は重宝するだろう 不動産屋の皆さんなら平米を坪に換算する機能が欲しいだろう 大工さんならメートル法と尺貫法の換算機が欲しいところだ 「たたみ◯畳分」という面積単位も良いアイデアだ 「畳(京間)」「畳(関東間)」みたいなことになるのだろうか 色々機能が広がりそうなお話だ anchor 最近こういうタイプのスパムメールが頻繁に来る。

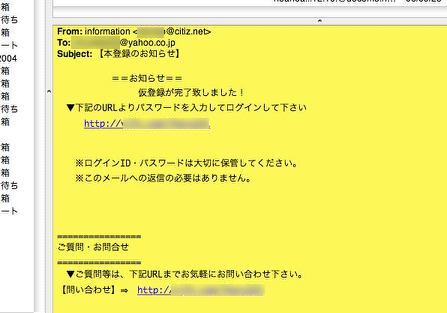

最近頻繁に受け取るようになったメール 「仮登録」が済んだからログインせよという内容だ 私の場合色々なアプリのレジストキーを請求したりWebサービスを色々テストしたりということが非常に頻繁にあるので、こういうメールはしょっちゅう受け取る。

問題のメールに書かれたリンクをクリックするとこんなサイトに・・・ なんなんだ!このビミョーに色っぽい和服のおネーサンは? と、ここで件のメールはスパムメールだったということに気がつくのだが いかにもスパムというメールよりもこういうのの方が「頭に来る」度は高いといえる スパムメールというとひところは ところがこういうレジスト通知メールを装ったメールに変貌してきたということは、今までのスパムはもう効果が無くなってきているということだろうし、これからはスパムもさらに偽装的になっていくということだ。 いずれにしても、元々トラフィックに負荷をかけているとか、不要なメールを削除する手間が増えているとかで迷惑度が上昇しているスパムが、これからますます迷惑度に磨きがかかることは間違いない。 2006 年 11 月 11 日anchor  djay(Freeware) このターンテーブルがふたつ並んでいるインターフェイスを見て使用目的がわかった人にはほとんど説明の必要がないんじゃないだろうか。 以前にもディスコのDJブースをデジタル化したようなDJアプリを紹介したが、これはもっとスクラッチに特化したようなアプリだ。 そういう使い方も良いし、ディスクの上に目印を置いて、センター下のボタンをクリックすると、盤面をドラッグするより正確なスクラッチのタイミングが出せる。 こちらの方が確かに演奏しているという感じが出るだろう。 DynamDJというアプリを以前に紹介したが、これと組みあわせて2~3台のMacがあればディスコのDJのようなこともできるしそれでミキシングレコーディングできる設備があればポッドキャストもできてしまう。

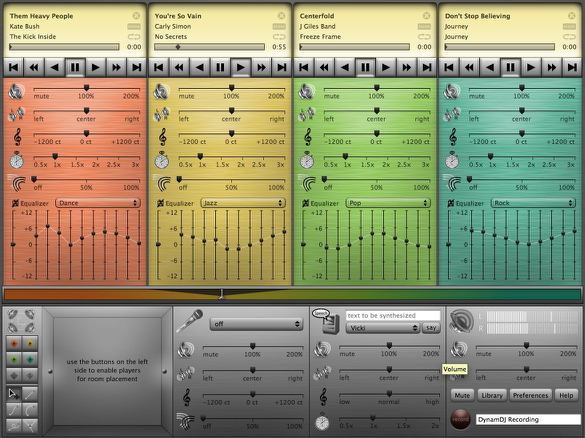

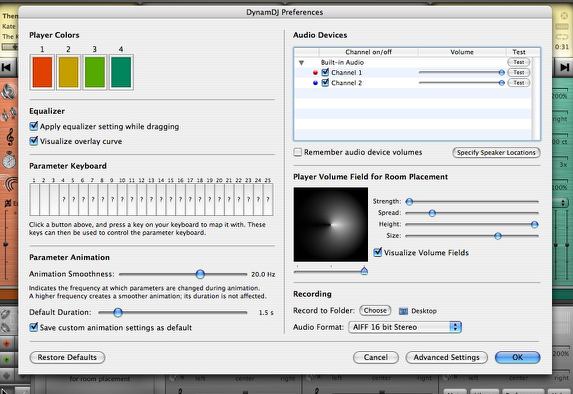

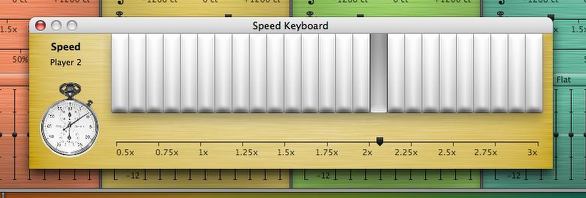

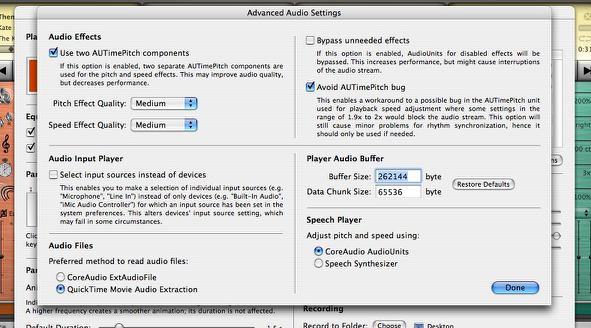

djayは2台のターンテーブルを操ってスクラッチができる音ものアプリ 盤面をつかんて動かすだけでなくピッチコントロール、スピードコントロール、 逆回転から極端なイコライジングまで結構いろんなことができる またアナログ機のようなインターフェイスが馴染みやすい  DynamDJ(Freeware) いささか旧聞だがそのDynamDJもバージョンが上がって若干インターフェイスが改良されている。 各バスの色目が変わっただけでなく、その色も好みの色に変えられるようになっている。 そういう自由度が出てきてますますDJ卓として使い物になるアプリになってきた。

DynamDJは結構大規模にインターフェイスが改良された パッと見た印象はそんなに変わっていないようだが

設定項目を見ると目を惹くのはキーアサインのところ 25あるパラメーターの段階にキーボードのキーを割り当てることができる キーボードの左から右に順番に割り当てれば面白いことができる

演奏中にパラメーターのアイコンをクリックするとこういうウインドウが現れる ここでキーボードを叩くとパラメータを微妙にも大胆にも変えることができる マウスでドラッグするよりも実際の演奏中にはるかに実用的なインターフェイスだ

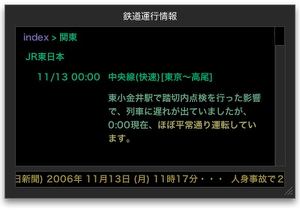

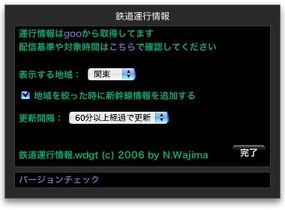

さらにオーディオバッファーやピッチエフェクトのクオリティなどを設定できる これらを最高値にすればクオリティは上がるがハードへの負担は当然大きくなる 折り合いの良いところを見つけて使い込んでみよう 2006 年 11 月 13 日anchor  鉄道運行情報(Freeware, Widgets for Dashboard) リアルタイムな鉄道情報を表示するダッシュボードWidget。 鉄道マニアのためとか書いてあるが、これはもっと実用的な意味があるかもしれない。 その原因はほとんど「人身事故」だ。 ところで自殺する皆さんにお願いするが、くれぐれも飛び込み自殺だけは止めてもらいたい。 このWidgetは全国の鉄道情報、新幹線の情報を集められるので出張の時にも重宝しそうだ。

鉄道運行情報は鉄道の運行状況に関する速報を表示する よく止まる中央線をはじめ全国の情報がちゃんと入る

地域を絞る、新幹線情報を表示するなどの設定が用意されている ニュースを取りに行く間隔も変更できる 2006 年 11 月 14 日anchor  Name Search Companion(Freeware) これはすばらしい!これはメタデータ検索でディレクトリ指定、ワイルドカード検索を視覚的インターフェイスで簡単にできるというアプリ。 使い方はSpotlightやFinderの窓の検索と同じだ。 このName Search Companionが面白いのはそれだけでなくFinderのツールバーに登録しておき、そのアイコンをクリックして起動したらFinderで現在表示しているディレクトリの中だけという条件が最初から設定された状態で起動するということだ。 それとこちらが本来のこのアプリの開発目的だと思うのだが、ワイルドカードを使った検索ができるということだ。これはファイルネームの前方一致、後方一致などの検索を単独で指定できるという条件。 ワイルドカードは「*」というUNIXコマンドなどでよく使う条件付けの記号。

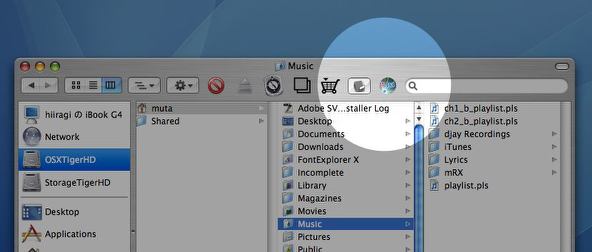

例えばファイル検索の時に条件を何もつけずに「Love」のような 非常に一般的なキーワードを入れるとこの通り 100を超すリザルトが帰ってきてこのままでは検索の意味がない

Name Search Companionは最初からディレクトリ指定をして 「このフォルダの中だけで探せ」という条件付けで答えを絞り込むことができる

またFinderウインドウのツールバーに登録してここから起動できる このツールバーアイコンから起動すると最初から 「今表示しているディレクトリの中で」という条件がついている これはなかなか便利じゃないだろうか

ワイルドカードを使った検索も可能だ 例えばこの「*jpg」は.jpgという拡張子がついたファイルだけ表示できる 2006 年 11 月 15 日anchor  Aquallegro(Freeware) これは確かJ.S.Machさんで知った音楽生のための聴音ソフト。 これは音楽の学生が必ず通過しなくてはいけない読譜、記譜、聴き取りのメニューが一通り揃っている。

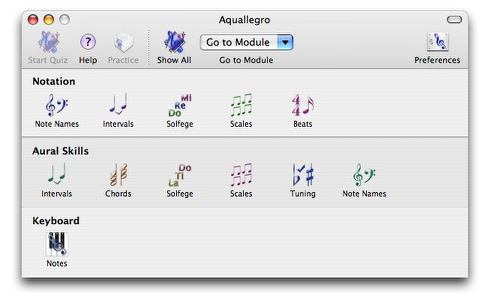

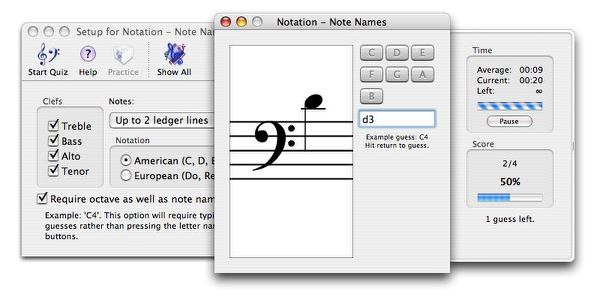

Aquallegroはメニューが多いので操作画面はペイン方式になっている メニューは「ノーテーション(記譜、読譜)」「オーラススキル(聴音)」 「キーボード(鍵盤)」に分かれる

「ノートネーム」は読譜の訓練で音符の音程をABC・・・の絶対音程と1~8のオクターブで答える これはほとんど考えずに条件反射的に答えられないといけない 私はオクターブが弱いから結構外している・・・ 頭が痛くなってきた

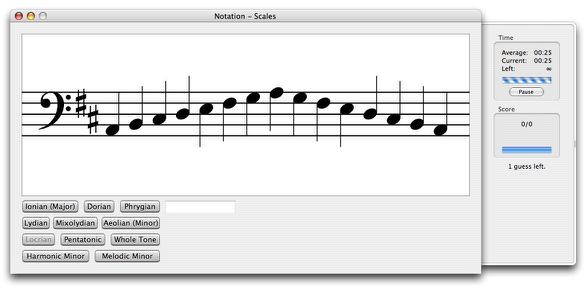

「スケールズ」は譜面と音からスケールの名前を答える といっても7教会旋法とメロディックマイナー、 ハーモニックマイナー、ホールトーンなど選択肢は多い 昔は完璧に答えられたのだけどもう忘れたなぁ

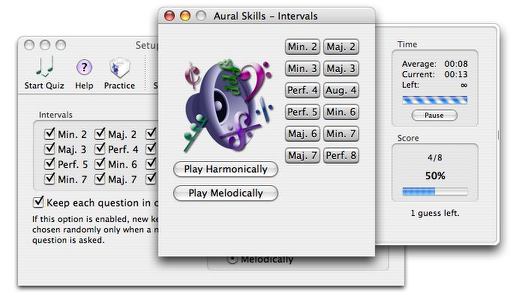

「インターバル」はふたつの音程が何度の関係になっているかを答える これが音大受験生や音大生を苦しめているんじゃないだろうか 私は結構自信があったのだがやはり錆び付いているのか正答率は低い

どゅわぁあっ、そして「ソルフュージュ」だぁ ソルフュージュとは3和音を聞いてその次に鳴る単音のドミナンスとの音程を答える これには昔も苦しめられたなぁ なんだかめまいがしてきた

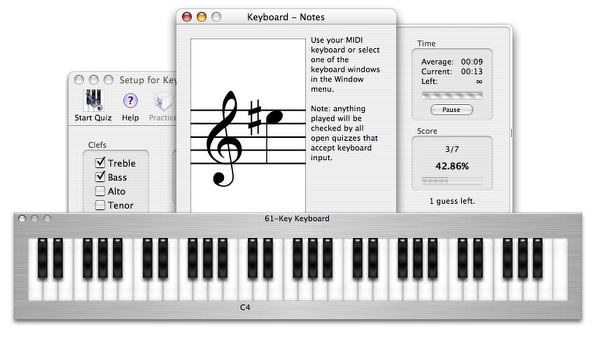

「キーボード/ノート」はこれも読譜でこれは鍵盤をクリックすれば良い 私はこれの方がノートネームで答えるよりも楽だ・・・ のハズなのだが相変わらず正解率が低い なんだか気が遠くなってきた・・・ anchor  Lamp Light(Freeware) フラットパネルの電気スタンド型iMacが出た当時に画面を真っ白にしてiMacを電気スタンド代わりに使うというiStandというお馬鹿アプリがあった。 このアプリはもう無くなってしまったのかもしれないが、Lamp Lightはそれと同じ趣旨でMacをランプ化するアプリということらしい。 ただ単に画面が白くなるiStandと違ってこのLamp Lightは明るさを調節できるのがちょっと『実用的』(?)だ。

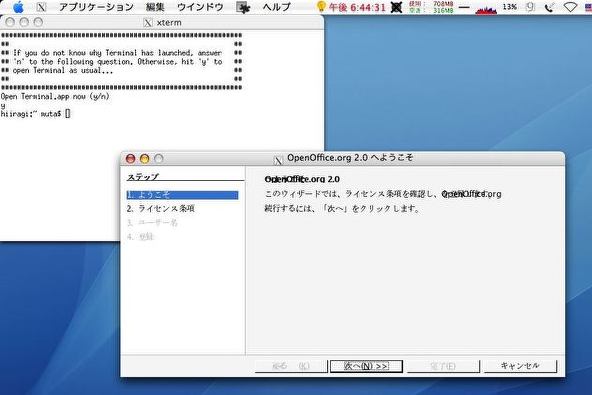

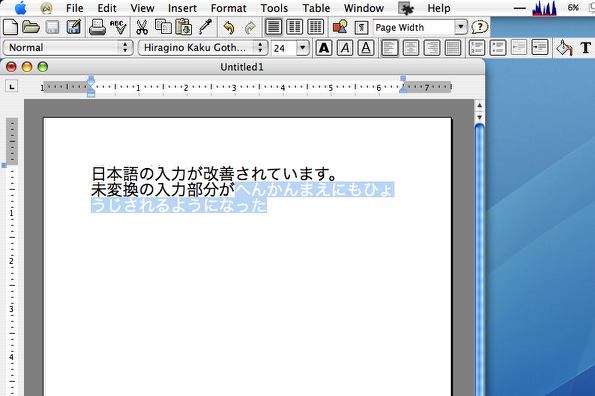

Lamp LightはiBookなどのラップトップを電気スタンドに変えるアプリ センター下位置のボタンをクリックするとスクリーンの白い部分の面積が変わって明るさが変化する ただしスタンドとして使っていて液晶の寿命が縮まったとしても保証の限りではない 使用は自己責任でということにしてもらいたい ちょっと独り言 2006 年 11 月 17 日anchor  OpenOffice.org 2.0.4(Freeware) MSのOfficeスイートの互換ワープロソフトOpenOfficeがバージョンが2に上がってこれがOSXでも使えるようになっている。 MSはOfficeというワープロスイートをWindowsに無料バンドルで普及させるという手法で、一太郎などの競合相手を駆逐した。駆逐しておいてそのあとに馬鹿高い値段を付けて、企業がこのワープロセットを買わないとどうにもならなくした。 しかしOfficeは原価の数千倍という暴利をむさぼっているという問題点以外に基本的にはWindowsとMacにしか対応しておらず、LinuxやUNIXのコミュニティの皆さんがワードファイルなどを扱えないという問題も引き起こしている。Macだって厳密にいえばちゃんと対応しているのかビミョーだ。 それでこういうプラットフォームの互換性を確保したいという有志(& MSの暴利のむさぼり方に反感を持つ人々)が長年の開発を続けて、こういうMSOfficeとの互換ソフトをブラッシュアップしてきている。 このOpenOffice2だが、MacOSXに対応しているといっても厳密にいえばネイティブに対応したわけではなく、UNIX版がX-Windowで使えるという状態だ。 だから起動に先立ってX-11をインストールしていないと動かない。 メニューバーのメニューには本体のエディットのメニューを置くことができない。 これは一種のエミュレートなので、操作系は基本的にはウインドウのツールバーに集められている。これはX-11アプリであるから仕方がない。 また日本語環境に整備するのに色々手間がかかる。 ところが日本語入力となるとそうはいかない。 手順を簡単に書くとkinput2.MacIMというサイトからkinput2を使ってことえりを有効にするパッチの cd (これらのパッチを置いているディレクトリのパス) tar xfz kinput2-v3.1.tar.gz cd kinput2-v3.1 gzip -cd ../kinput2.fix4.macim.0.2.patch.gz | sed -n -e '143,549p' -e '581,$p' | patch -p1 gzip -cd ../kinput2-v3.1-macim-20050629.patch.gz | patch -p0 xmkmf -a make sudo make install sudo make install.man 以上でコンパイルは完了となる。 ことえりが動くようにするにはOpenOffice2を起動する前にX-11ターミナルに なかなか手間のかかるヤツだが、これらの手順を実行することでちゃんとことえりを使った日本語入力も可能になって、日本語のワープロソフトとしては十分使い物になる水準になった。 X-11であるためにCocoaと共通のショートカットキーが使えないという不便さはあるが、コピペの時のペーストがoptionキー+クリックになるとか、いくつか勘所を押さえれば問題ない。 それでMSOfficeで作ったファイルをどれくらい再現できるかは以下のキャプチャーを見ていただくとして、OpenOffice2をOSXのアクアネーティブ環境に移植したNeoOfficeとの兼ね合いについて書かないといけない。 結論からいうとOfficeファイルの再現性ではNeoOfficeに一歩譲るかもしれない。 それにこちらはMSのデータベースソフトのBaseのファイルも閲覧が可能なので、そういうデータベースを使っている会社でMacを使いたい時には、こちらの方が便利かもしれない。

OpenOffice2になって色々変わったことがある 最初に登録を要求されるのもそうだ あまり気にしないで未登録で使っても問題はないのだが

起動の度にプログレスバーの表示が出るようになったのも ちょっと開発に余裕がでてきたということか こういう物は絶対必要ではないがユーザの気持ちを落ち着かせる効果は多少ある

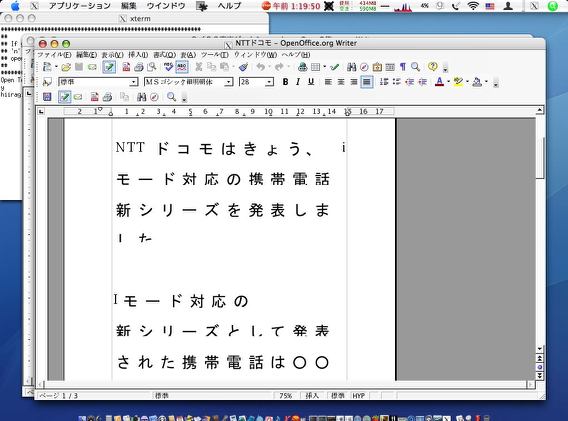

MS Wordのファイルの再現性はこの通り ほぼ問題はないのだが等級の大きい文字原稿では このようにレイアウトが切れてしまうという問題が起きる どういう条件が揃うとこういう問題が起きるのかよくわからないのだが

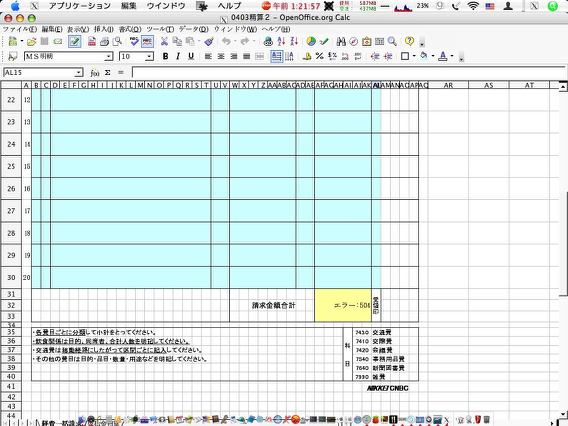

MS Excelの再現性はかなり高い レイアウト崩れが少ないので感激したのだがこのようにΣが消えてしまう問題がある それが唯一の不満だが一番肝心なところという気がしないでもない

PowerPointはかなり良いんじゃないだろうか 表示にほとんど問題はない フルスクリーン表示の時にメニューバーとドックが残ってしまう点を除けば・・・

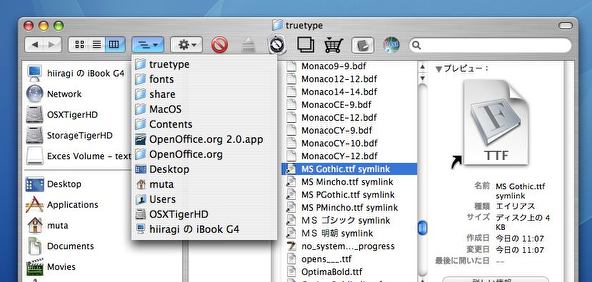

ちなみにレイアウトが切れてしまう問題を解消できるかとバンドルのtruetypeフォルダの中に フォントのシンボリックリンクを作って見たが改善しなかった そういう問題ではないようだ

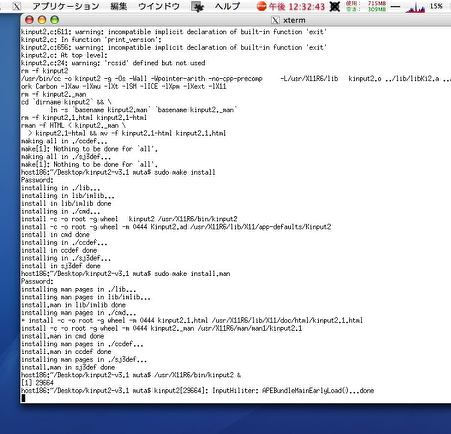

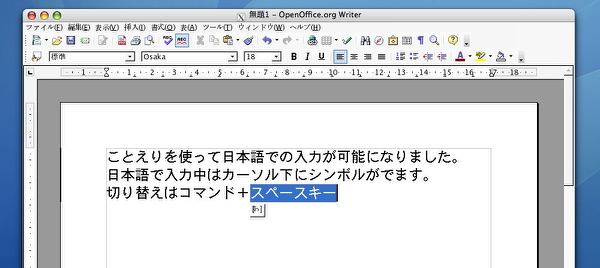

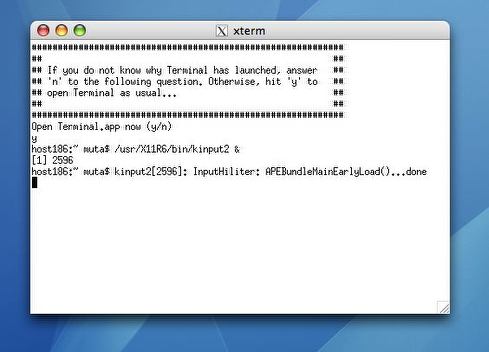

上記のことえりを入力に使えるようにする手順を実行する X-11のターミナルに大量のプロセスが表示されるが終わりはこんな感じ

それで無事にことえりを使って入力できるようになった 英数との切り替えはコマンドキー+スペースキーで行う かなキーは効いていない

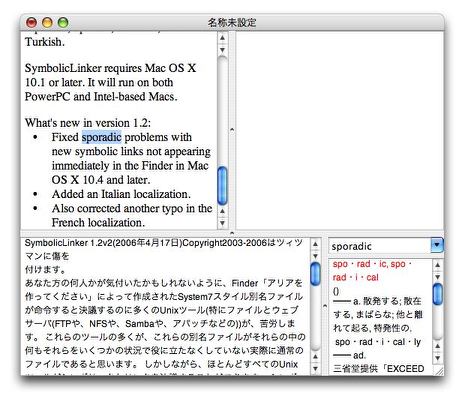

ことえりを使う時にはOpenOffice2を起動する前に X-11を起動してターミナルにこのコマンドを入力する 自動的にkinputが立ち上がる設定も可能だ anchor Woodenshipsさんが2ヶ月近くの更新中断から復帰したと思ったら、今度はdpsさんとBiginer's Trouble Shootingさんのサイトが落ちているような様子。 2006 年 11 月 18 日anchor  SymbolicLinker(Freeware) UNIXの文法を使ったパス記述ベースの分身ファイルを作成するコンテクストメニュー。 分身ファイルということならMacには名前の通りエイリアス(分身)というのがある。 しかしUNIXがベースになったOSXではシンボリックリンクも作成することができる。 それでもこれが必要なわけは、OSXではX-11のようなUNIX由来のGUI環境を使うことがあるからだ。X-11ではリンクはエイリアスでは認識できない。 問題はOSXのGUIはX-11も含めてシンボリックリンクの作成をサポートしていないということだ。 X-11などのUNIX由来のUIをよく使う人には必要になってくるプラグインだと思う。 注意点としては作成したシンボリックリンクを削除する時には必ずドックの中のゴミ箱に入れるという点だ。

SymbolicLinkerは右クリック一発でシンボリックリンクを作成できるプラグイン X-11などのUNIX由来のGUIをよく使う人には必要なプラグインだ anchor  AdminLaunch(Freeware) アプリをroot権限で起動できるアプリ。 ほぼそれと同趣旨のChalautというアプリを取り上げたことがあるが、違いはChalautはアプリアイコンにドロップするのに対して、こちらのAdminLaunchは一度起動してそのウインドウにアプリアイコンをドロップすることによってroot起動できる。 ワンステップある分だけ安全性はちょっと高いかもしれない。

AdminLaunchはこのウインドウにアプリアイコンをドロップすることでrootで起動できる root起動したアプリはシステム所有のファイルでも自由に書き換えができるので rootでログインしなくてもUNIX由来のシステムファイルでも自由に書き換えられる 2006 年 11 月 20 日anchor 先日もちょっと書いたことだが、dpsさんのサイトがずっと「アクセス禁止」という表示になっていたので、ひょっとして私はアク禁になってしまったのかなと思っていたが、どこからアクセスしても同じ表示なのでどうやらサーバが落ちているらしいと思っていたが、なんと 海外のフォーラムに捕捉されて、一躍アクセスが増えたらしいが、しかしロリポップも乱暴なことをするなと思う。 こういうことがあると、アクセス数が増えそうなサイト管理者は悩ましいところだ。 dpsさんの個人日記のサイトとミラーサイトはまだ残っているが、まず奥さんとお子さんのクリスマスプレゼントを物色してからこれからの処置を考えるということなので、当座はじっくり移転先選びということらしい。 2006 年 11 月 21 日anchor  翻訳しよう!(Freeware) これはオンラインで翻訳エンジンを使う翻訳ソフト。 という意味ではこういうソフトって結構これまでもあったと思うが、これの良いのはオンラインエンジンでおまかせで翻訳しっぱなしではなく翻訳した訳文の足りない部分を辞書エンジンなどで自分で考えてきちんとした訳文に仕上げるということを、一つのペインの中でできるところが新しい。 自動翻訳ソフトというジャンルのアプリがある。 やってみれば分かる。 このアプリはそれをするアプリだ。 オンラインエンジンで訳文を創出するが、その内容はこれまでのオンライン訳文サービスとあまり変わらない。 なかなか素晴らしいと思う。 問題はどういうわけかこの作者さんがこのバイナリの配布を止めていることだ。 <追記> <さらに追記>

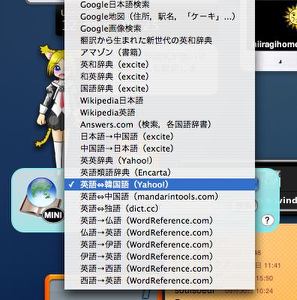

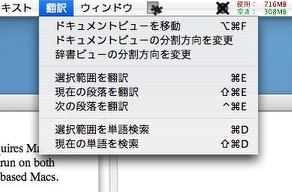

翻訳しよう!はメニューから「選択範囲を翻訳」などのコマンドで オンラインエンジンを使って自動的に訳文を生成できる・・・だけじゃない

翻訳しよう!は4ペインで翻訳文も表示できるし それを辞書ソフトで追加リサーチして翻訳結果をエディットもできる こういう自分の知力も使って訳文を完成させるオールインワンの翻訳ソフトだ これは素晴らしいんじゃないだろうか anchor  算盤電卓(Freeware) なぜか突然「そろばんが使いたい」と思い立って、そろばんを使えるアプリは無いか探してみた。 算盤電卓は懐かしやSystem7の日本語対応の「GomTalk7」で有名な五明さんが作られたアプリだ。 このそろばんアプリは動かしたい玉をクリックするとそれが今と逆のポジションに動く。 しかしこの15年前の作品以外にそろばんのフェイスのアプリがないというのも寂しい。

算盤電卓は見たままの電卓付きそろばんアプリ OSXネイティブであれば言うこと無いのだが 2006 年 11 月 22 日anchor  FooBillard(Freeware) MacGameさんで知った面白いゲーム。 コンピュータと対戦する形式で、画面をつかんでドラッグすれば向きが変わるし、ほとんど水平にも俯瞰にもなる。キューを打つのはスペースキーを叩けば良い。中央の白い破線がキューの向きなのでそれでコースを合わせれば良い。 単純な操作だが結構ハマるんじゃないだろうか。 元々はLinux向けに開発されているゲームで、だからサイトには大量のLinuxでコンパイルするためのソースなどが置いてあるが、Windows向けやOSX向けに移植されているものもある。

FooBillardは3Dのビリヤードゲーム なんとなく未完成だが良いゲームになりそうな素質を感じる anchor 「あの有名サイトも過去はこんなだった」というwebアーカイブサイトがあることを知った。 WoodenShipsさん経由、大西 宏のマーケティング・エッセンス:「10年ひと昔、有名サイトもこうだった。」という記事経由で知った。 いやあ、これで見ると確かにスタートしたばかりのYahoo!やAmazon.comなんて実におとなしいというか、シンプルなすっきりしたデザインだったんだなと思う。 これは面白いと色々見ていたのだが、WoodenShipsさんの過去のサイトデザインも捕捉されているというのでちょっと興味がが出てやってみた。 するとでてきましたよ。 しかし驚くのは2004年の4月にこのサイトを補足していることだ。 しかしこの調子で世界中のサイトを時系列ごとに補足していると、ものすごい量のアーカイブになるんじゃないだろうか。 そういうものがビジネスになる時代なのかもしれない。

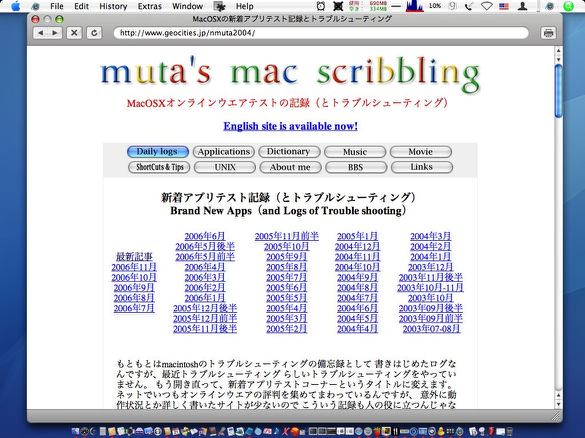

このサイトの2年前のデザインはこんな感じだった 今もあまり変わらないが手作り感覚一杯のサイトという感じじゃないだろうか それはともかくこんな弱小サイトまで補足していたらこのアーカイブのサーバには 現実のインターネット世界がいくつも入るような容量が要求されるんじゃないだろうか anchor OSX-NAVIさんだが新サイトに移転ということなのか、分家ということなのか暖簾分けということなのかよくわからないが新しいサイトができている。 お気に入りアプリケーション検索というそのまんまな名前のサイトになっているようだ。 それとdpsさんが復活に向けて策動中とのことだ。数日中に何らかの変化が現れるかもしれないという力強いコメントがあり。心強いことだ。 ちょっとだけ愛Mac!さんのBBSもどれも落ちているようだ。こちらのBBSもスパム投稿の嵐で対策に苦しんでおられたようだが、またこれが大量に来たのかもしれない。 それと当サイトのBBSもスパマーのスキャンの対象になっているようだ。 2006 年 11 月 23 日anchor  Torus Trooper(Freeware) これもMacGameさん経由で知ったゲーム。 これはこちらのサイトで紹介されているオープンソースのゲームで、とにかくスピード感を楽しめるシューティングゲームをやりたいという方には勧められる。 こちらのオリジナルはD言語で書かれているという途方もないゲームなのだが、そういうものもOSXに移植できるらしい。 カーソルキーで前後左右に移動、controlキーかZキー押しっぱなしで連射ができる。

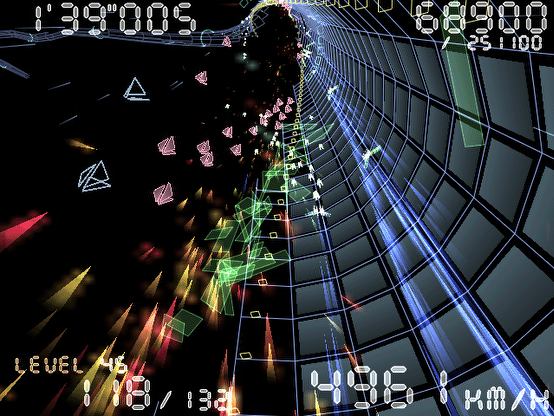

Torus Trooperはパイプのようなフィールドを高速で駆け抜けながら ひたすら敵を撃破するという条件反射系シューティングゲーム Xキー押しっぱなしでエネルギーを溜めて徹甲弾を発射なんてトリッキーな技もある anchor  POING(Shareware) これは3Dなピンポンゲーム。 キーはカーソルキーで左右。

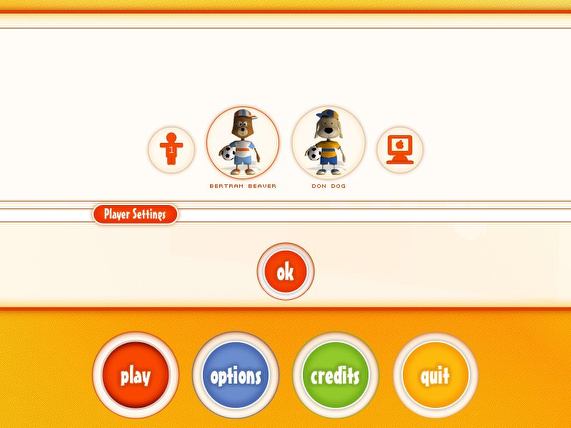

POINGのゲーム開始 オプション画面ではプレイヤー、フィールド、ボールの種類などを選べる

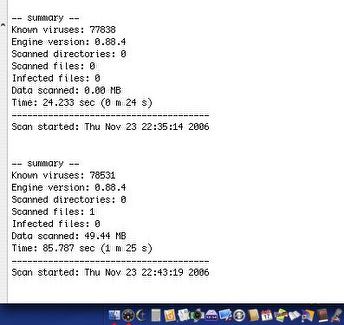

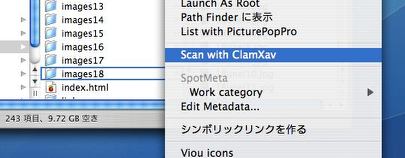

あとはただひたすら左右に動いて飛んでくる球を打ち返すだけの 単純なピンポンゲームなのだが視点が3Dになるだけで異常に難しく感じる 2006 年 11 月 24 日anchor  ClamXav(Freeware) UNIXベースのオープンソースclamavエンジンを利用したウイルスワクチンソフトのClamXavが装いも新たに生まれ変わった。 また実際に使ってみたところでは、安定性は格段の進歩がある。 この分なら週に1回とかホームフォルダ全域を指定してスキャンさせても良いかもしれない。 また面白い機能としては今回からコンテクストメニュープラグインが同梱されるようになった。 チョットしたことだが、ブラウザの自動機能でダウンロードされた怪しいファイルが、本当に開いても大丈夫なのか確認したいという時には便利な機能になるだろう。 ただし、このプラグインを

ClamXavのスキャンログを見てみると最新のウイルス定義ファイルは 78531種類のウイルスを特定するという表示になっている Mac向けのウイルスは7万個もあるわけではないから これはWindowsなどでしか発症しないようなウイルスも対象になっているということだろう しかし「ワーク」君の証言によると昨年のWindowsウイルスは11万種も確認されているので 全てのWindowsウイルスが対象になっているというわけでもなさそうだ。

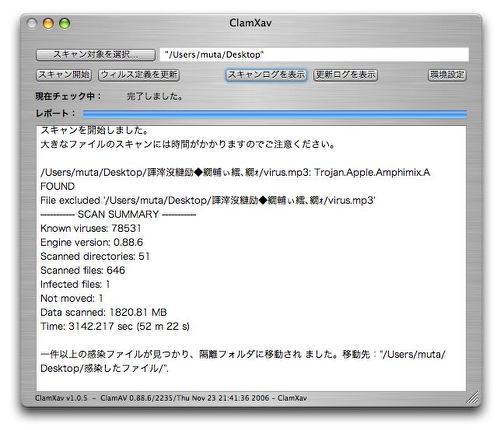

見たところ、英語表示だったスキャン内容の表示も日本語になっているなど かなりローカライズの作業もはかどっているようだ またいつもテスト用に使っているmp3genなどのトロイの木馬実証コードも ちゃんと隔離しているので動作も問題ないようだ

今回はホームライブラリフォルダ全域をスキャンさせてみた 2時間ほどかけてスキャンは無事完了した この分ならホームフォルダ全域をスキャンさせても問題なさそうだ

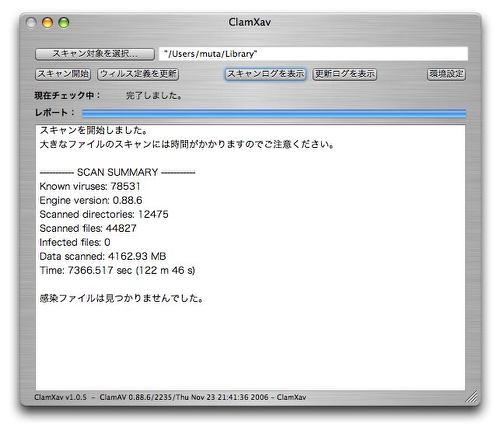

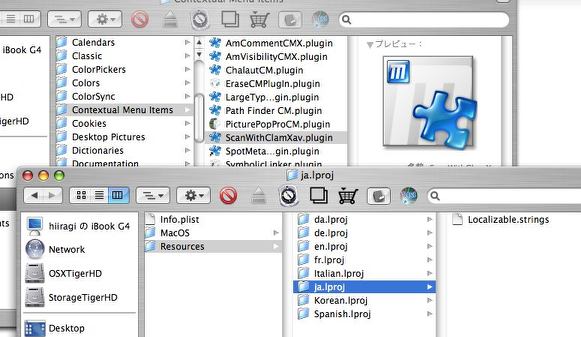

今回のバージョンアップのもうひとつの目玉はコンテクストメニューからの操作が可能になったこと しかしそのままインストールしただけではコンテクストメニューには何も現れない プラグインのパッケージを開いてなかの「ja.lproj」というフォルダを外に出す

ファイルやフォルダを選択しながら右クリックをかけると 「ClamXavでスキャンする」という項目が現れる 2006 年 11 月 25 日anchor  MiniBrowser(Freeware) WebKitベースのわずか600KBという軽いブラウザ。 こういうコンセプトのブラウザは各国で色々作られている。 どうやらデベロッパーツールに入っているWebKitの「MiniBrowser」をそのままコンパイルしたようなシンプルなブラウザということなのかもしれない。

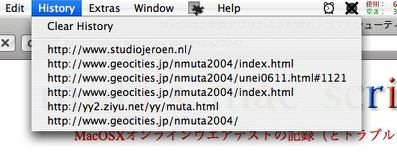

MiniBrowserの表示はこんなイメージ WebKit系ブラウザの標準的な表示能力はある ブックマークもタブもないが最低限必要な能力は揃っている

履歴だけはこうして残るので起動している間は前のサイトをたどることができる しかしこれも保存はされないので次回起動したら全て消えている 史上最軽量とはいかないが表示が非常に軽いのでweb制作者が 手っ取り早く表示を確認したい時にはSafariよりも便利だろう 2006 年 11 月 27 日anchor  Cyberduck(Freeware) この週末にいくつか愛用しているアプリを一気にアップデートした。(普段いかにさぼっているかを思い知らされる) 現在メインで使っているftpアップローダのCyberduckもニューバージョンアベイラブルとなっていたのでアップデートした。 ところで新しいバージョンはv.2.7ということになるが、ちょっと不安定になってきているところが気になる。 これは設定のチェックを外すだけでクリアできる問題だが、それをクリアしてもアップロードのあと再ログインに失敗したりリストの取得に失敗したり、そのまま落ちてしまったりということが続いている。 <翌日註>

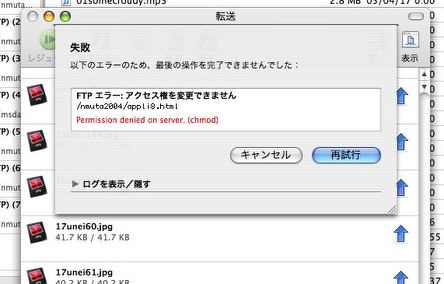

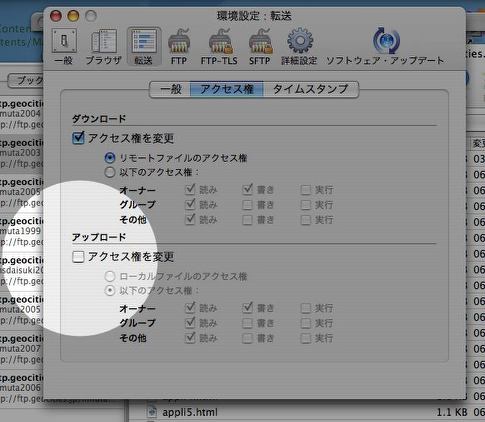

Cyberduckでアップロードをすると「アクセス権変更に失敗した」というアラートが出る これは私のサイトを置いているサーバとの相性の問題で誰でも出るわけではないと思う GeoCitiesのサーバはどうやらアクセス権を外から補正することを許可していないらしい アクセス権はサーバのマスターに強制的に従わせるという設定になっているようだ そういうサーバにアップロードするとこういうエラーが出てあとのリスト取得にも失敗する

この対策は設定項目の「アップロード後アクセス権を変更する」のチェックを外す 親切設計な自動機能なのだがちょっと私の場合はあだになったようだ 2006 年 11 月 28 日anchor  AbiWord(Freeware) MSWordとの完全互換を狙ったワープロソフト。 これもバージョンが上がっているというので試してみた。 このバージョンから数式などを入力できるLaTexに対応した。 ワードファイルに関してはなかなか使えるアプリになっていると思う。

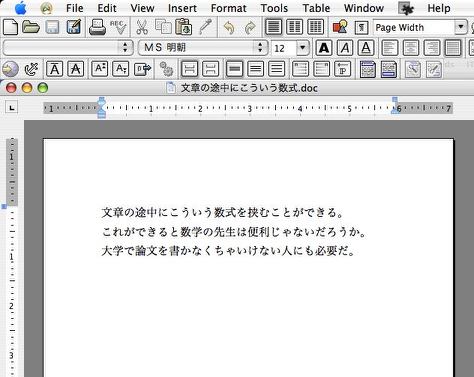

AbiWordは日本語でも使いやすいように改良された あと問題は昨年9月からバージョンアップが停まっているということくらいか

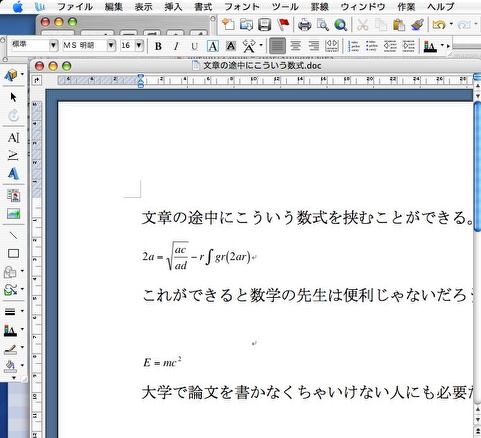

MSWordやAppleWorksは同梱のEquation Editorというアプリを駆使して このような数式、化学式、ギリシャ文字などの書体を作成することもできる

しかしそれはAbiWordでは読み込むことができない AbiWordはLaTexをサポートしたためにルールが違うようだ だからLaTexの使い方を覚えなくてはいけないのだが私にはちょっと理解できない 幸い理解できないと困るような職業ではないのだが・・・ anchor チョットした不具合情報  アクロス USBワイヤレスオプティカルマウス AMS-WS1 先月入れたこのワイヤレスマウスだが、なんとつい先ほど動かなくなってしまった。 正確にはマウスをいくら動かしてもポインタが画面の一番上のメニューバーの上に張り付いて上下に動かなくなってしまった。 ここでハードウエアの故障を疑いはじめる。 ちょっと絶望的な気分になりかけたところで、ふと思い立ってマウス本体に入っている電池を一度抜いてみた。 するとなんと何事もなかったかのように普通に動いているではないか。 結論を言えば、原因は分からないのだがマウスでも再起動が必要なことがあるということだ。 anchor  ChemicalBurn(Freeware) 画面に散らばるドットから放射されるミニドットがネットワークが変化する様を表すスクリーンセーバ。 最初の回線はUCLAとスタンフォード大学のホストコンピュータ間でつながった。 ネットワークが外に広がっていくと、核になるノードとそうでないノードができる。どういうことかというと枝と幹という部分ができてくる。当然幹線になるノード間のネットワーク負荷は大きくなってくる。 インターネットではもっとも初期のノードのなかにもほとんどトラフィックが無くなって回線そのものが廃止されたところもあるという話だった。 これは不思議な現象だ。人間の脳内でもニューロンがほぼこれと同じようなことをやっているそうだ。ネットワークも生き物のように変化し続けているという話をこのセーバを見ていて思い出した。 こういうのを数学では「複雑系」と呼ぶんだったっけ?

ChemicalBurnはネットワーク模式図のようなニューロン発達模擬実験のような不思議なセーバ 2006 年 11 月 29 日anchor  Skip Checker(Freeware) G4以降のiBook、PowerBook、intelのMacBook、MacBook ProなどのモバイルはSMSを搭載している。 これはモバイルが落下するというモーション(加速)を機械的なメカニズムで感知してそのセンサーの信号をトリガーにして、ハードディスクの記録再生ヘッドをアームごとサヤの中に避難させてディスクの安全を守ろうというメカニズムだ。 ところでこのSMSを使っていろいろ面白いことができる。 モーションセンサーの信号をアプリの動作のトリガーに変換するSmackBook Proを、複数のデスクトップを仮想的に切り替える

VirtueDesktopsと組みあわせて、 他に先のリンクに挙げたMacSaberはこのSMSを利用してMacモバイルをライトセーバーに変えてしまおうというアプリだった。 このSkip Checkerもまあ遊びアプリに近いが多少の実用性がある。 これは面白い。 CPUのリソースは結構喰うようなので、Photoshopなどの大物アプリのバックグラウンドでiTunesを聞きながらこれでスキップというような使い方はあまり考えない方が良い。 他には前後左右上下のモーションを「上」とか「右」とか英語でしゃべらせる機能とか、モーションに合わせてOpenGLらしいスクリーンが変化するとかのギミックもついている。

Skip CheckerはSMS(緊急モーションセンサー)の信号を利用するアプリ ここではモーションの方向を「下」「前」などの英語でしゃべる機能が実現されている どれくらいの加速で知らせるかをここでスレッショルド(閾値)の設定で調整する これでMacにどういうモーションがかかっているかをリアルタイムに知ることができる

こちらがメインの機能かもしれない このスレッショルドを越えるモーションを感じるとiTunes演奏中の曲をスキップする 今の気分に合わない曲がかかったらちょんとMacを叩いてみよう

モーションに合わせて図形や背景がビミョーに変化する機能もバインド あまり意味はなさそうだがそれもいろいろ設定できると面白そうだが anchor

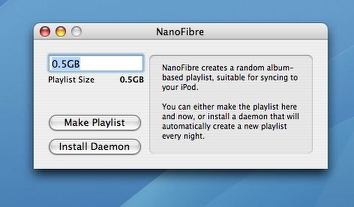

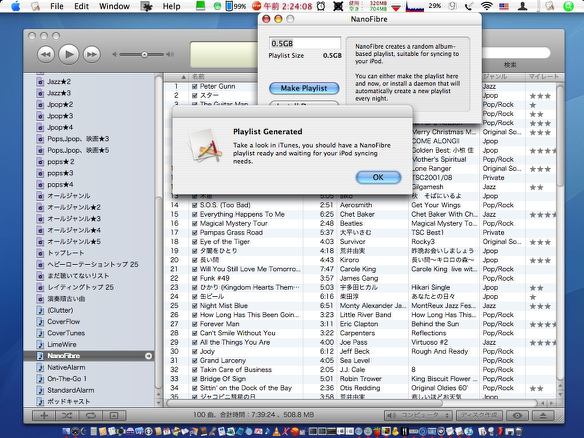

これすごいな。 anchor  NanoFibre(Freeware) iPodを愛用しているユーザの中で、特にiPod nanoのような容量の小さなものを使っている人たちはある共通の悩みを持っている。 私の場合はiTunesのライブラリがそのまま入ってしまうような容量のiPodを使っているので、気分を変えたい時にはスマートリストで対応しているが、iPod nanoやiPod Shuffleの場合はリストの変更は手動でドロップして曲を入れ替えてやらないといけない。 そこでこのアプリはそういうiPod nanoユーザのために自動的に曲目リストを作成して、自動的にiPodをシンクロさせようというアプリだ。 それでも面白いんじゃないだろうか。

NanoFibreの操作画面はシンプルそのものだ 使用しているiPodの容量を設定すれば良い あとは「Make Playlist」で対応するリストを自動生成してくれる また「Install Daemon」をクリックすると毎晩新しいリストを自動更新してくれる

動作が完了するとiTunesにNanoFibreというリストが登録されている あとはiPodを繋ぐだけでこのリストの曲がiPodに上書きされる anchor サイトのデザインを今の形に変えてほぼ1年くらいだと思うが、そろそろ飽きてきた。 一時期ソフトバンクBBのスボケなサポートのおかげてアカウントを失ってしまい、GeoCitiesの鬱陶しい広告が出てしまっていた。 あと自動翻訳のページへのリンクを各メニューにつけていたがこれも止めた。 それでも一時期英語対応も考えて、実際に作ってみたがとてもじゃないが更新の手間を考えると自分で英語サイトも作って運営を続けるというのは不可能だと悟った。手間は倍以上になるからだ。 それでOCNの自動翻訳サイトにリンクを張っていたのだが、それほど利用されているふうでもないし外国人の方は自分の使いやすい翻訳サイトを使って閲覧しておられるようなので、もう意味は無いと判断し削除した。 あとはYahoo!とGoogleの検索フォームも削除した。 またサイト一番下に掲載していた 代わりに最近掲示しているのは秋山先生 著作の 最近、マカがMac系サイトを叩くような書き込みを目にする。 そういう荒れたサイトを見ていると私などは Mac系サイトも店じまいが相次ぎ、このままではMacの情報はもうどこでも手に入らなくなるという危機感を感じていた。 それが私がこんなサイトをボランティアだろうがなんだろうがやっていこうと思った動機だ。 そういう有志のサイトがどんどん出てきてくれないと、Macなんて本当にごく少数の「マニア」が自分たちだけが知っているテクニックでやっと使いこなせる泡沫プラットフォームになってしまうという危機が非常に現実的だったと思う。 しかしMac系サイトたたきなんかやっている場合だろうか。 ちょっと愚痴が入ってしまったが、ずっと心に引っかかっていたことなので書かずにおこうと思ったが書かずにいられなかった。でも私がこの問題に触れるのはこれで最後にしたい。 2006 年 11 月 30 日anchor  Neverball(Freeware) OpenGLを利用した3Dな玉転がしゲーム。 盤を選んでカーソルキーまたはマウスの操作で盤を前後左右に傾けて、球を操りコインをゲットしながら時間内にゴールに球を転がしていく。 自動的に重力方向に視点が変わるようにデフォルトでセットされているが、固定カメラなどに切り替えることもできる。 SMSで操作するバージョンもあるということで探してみたがそのソースは見つけられなかった。 同梱のパターゴルフゲームもなかなか奥が深そう。

Neverballはシンプルな玉転がしゲーム カーソルやマウスの操作で盤面を前後左右に傾けて球をゴールに持っていく

最初は簡単なのだがだんだんコースの難易度が上がってくると急に難しくなる anchor 今朝の日経朝刊一面のニュース 2ちゃんねるあたりで「音楽著作権の寄生虫JASRACは氏ね」なんて便所の落書きのようなことを書いている連中が知財についてどの程度勉強しているのか圧倒的に疑問なのだが、この判決はこういう便所の落書き連中にちょっとは光明を与えるなんてことはこの程度の低い連中には当然理解できないだろう。 ことの発端は博多の老舗銘菓の「博多ひよこ」というまんじゅう菓子が、可愛らしいひよこの形をして博多ッ子には馴染みが深いのだが、この形を真似した菓子メーカーに対して「商標権の侵害」を訴えているということになる。 この「商標権の侵害」というところがこの裁判のミソで、単にデザインを盗まれたのなら意匠の盗用ということになるのだが、この原告は 知財に関する裁判は今まで時間がかかりすぎるし、それに裁判官や弁護士も知財の専門家でない場合が普通なので、証拠調べから何から手間が多すぎてしかも誤審が多いということで今まで問題になってきた。 この制度は大きな意味を持つと思う。 ゲノムの特許権にしてもそうだし、例の青色発光ダイオードの裁判だって結局は裁判資料を公開されてしかも特許登録がまだ申請されていないアメリカが結局得をしただけの話だ。 知財は守らなくてはいけない。知財を戦略的に活かしていかないと日本のような資源のない国は生き残れない。今までそういう論調が支配的だった。 「知財は大事だから知財の権利を主張をしているものは全て保護しないといけない、著作権も全ての隣接権者に至るまで無制限に権利保護をしないといけない」 というように極端に議論が振れるのがこの国の伝統的な悪い癖だと思う。 それに便乗されてアメリカンスタンダードに良いようにやられているのだ。 それで当該の判決なのだが、こういう知財の権利主張には「自ずと限度がある」ということを示したという意味で画期的だと思うのだ。 今からは知財の保護というのは知財の権利者の権利主張をいかに通すかではなく、いかにその権利を制限するかというところに論点が移っていくと思う。 anchor BBSのダウンから始まってサーバの管理会社が事実上の夜逃げ状態で大変なことになっているちょっとだけ愛Mac!さんが、どうやらもう「だめぽ」状態らしい。 今年は「うむらうす」さんのダウンに始まって当サイトのリンク先のサイト管理者の皆さんはそろいもそろって受難の時だった。 |