2009 年 5 月 12 日anchor 最近流行の2テラストレージを入手こういうものを買ってしまった。

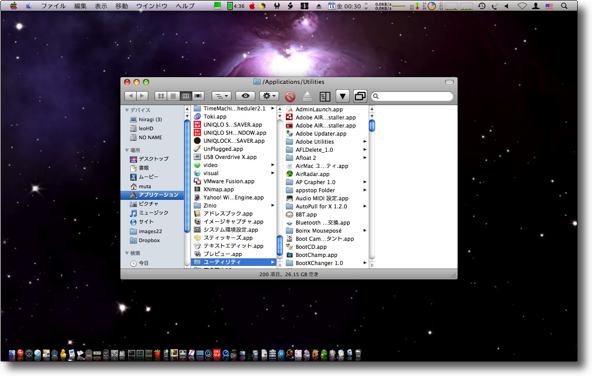

これは本の形をした面白いフォルムの外付けハードディスク。 今は外付けハードディスクが劇的に安くなっていて、2テラというかつては百万円以上のサーバストレージでないとあり得ないような大きさが卓上の、小さな英和辞書程度で実現できてしまう。 買った目的は例によってWindowsの防疫システムの実効性を調べるために、わざと感染させてその広がりをテストするためもので、感染したWindowsのボリュームを一瞬で元に戻すことができるようにボリュームごとディスクイメージにしてバックアップする方法をとっている。 具体的にはWincloneを使って、Windowsが入っているBootCampのパーティションを丸ごとイメージにして、元々の状態、ウイルス対策を全部剥がした状態など様々な状態のWindowsを保管している。 これがスゴいのはUSB2.0だけでなくFirewire800、eSATAなどもインターフェイスとして備えている点だ。 普通にバックアップに使うには2テラは充分過ぎる大きさだ。

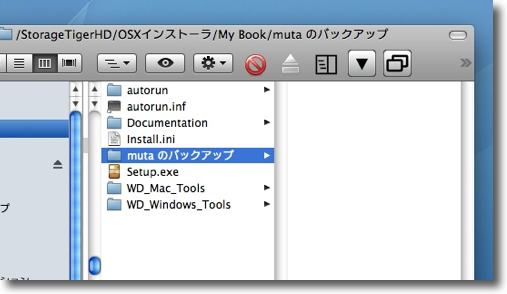

私が買ったMy Book 2テラバージョンは付属のPDF説明書にMac Editionとあり、 「Mac専用のHFS+でフォーマットしている、Windows用にして使う時には◯○を参照」 などと書いてある割にはしっかりFAT32でフォーマットしてあって Windows向けワームのAutorun感染防護策まで施してあった

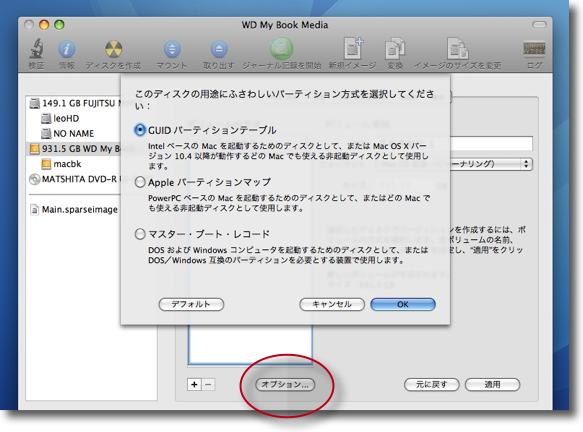

そこで私はこれをMacBookと同じようにHFS+のMac専用パーティションと Windows共用のFAT32のパーティションに切ってフォーマットすることにした Mac用のパーティションにはそこからintelMacを起動できるようにするために 「GUIDパーテォションテーブル」を設定する(こちらを参照)

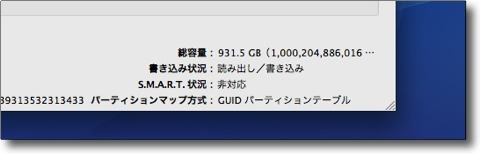

最初は「MS-DOS(FAT32)」という記述があったパーティションマップ方式は 「GUIDパーティションテーブル」に表示が変わった これでintel/OSXからもWindowsからも起動できるボリュームになる

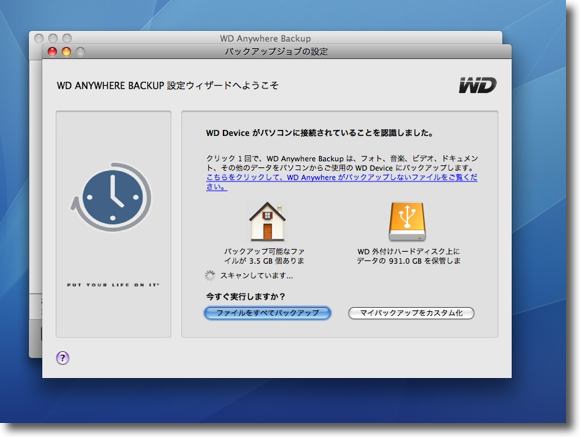

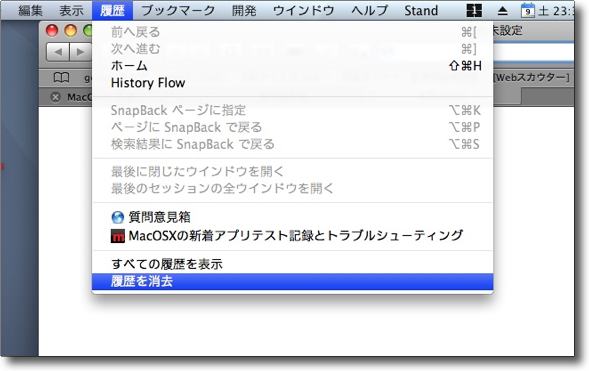

My Bookには容量が巨大でeSATAがついているなどの他にも面白い特徴がある 付属のソフトは一定時間ごとにホームフォルダのバックアップを自動的にとる インターフェイスもなんとなくTime Machineを連想させる 時計の向きは逆だが anchor 最近またメインのブラウザをSafariに戻した〜Safariを高速化するTips?ブラウザについてはしばらくMozillaのFirefoxをベースにした それよりもSafari遅けりゃ履歴を疑え - 正己の異論・反論:So-net blogという記事を見つけて、一時期は動作が遅くなったのに見切りをつけたSafariが再び高速化するならそれでも良いと思い、それを試すことにした。 Safariは前の履歴は消えているので、今のところ軽快に動いている。

Safariを遅くしている要因は履歴の読み込みだという そこで履歴の削除をこまめにする

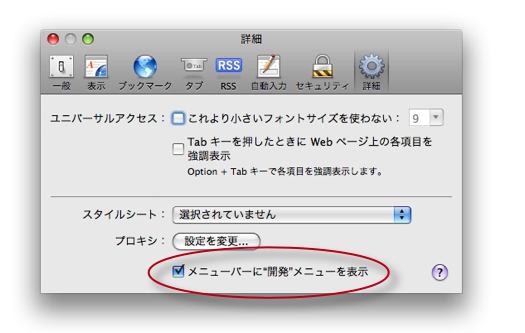

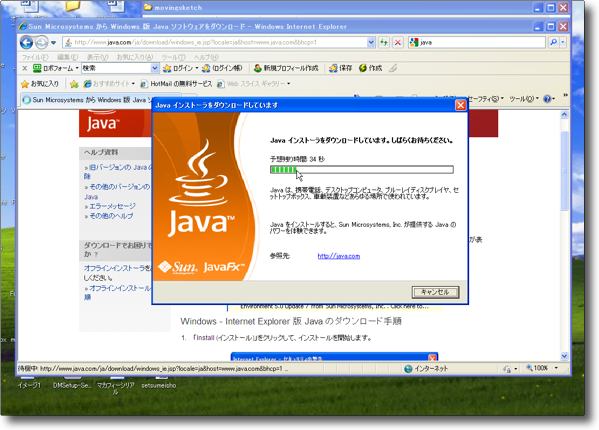

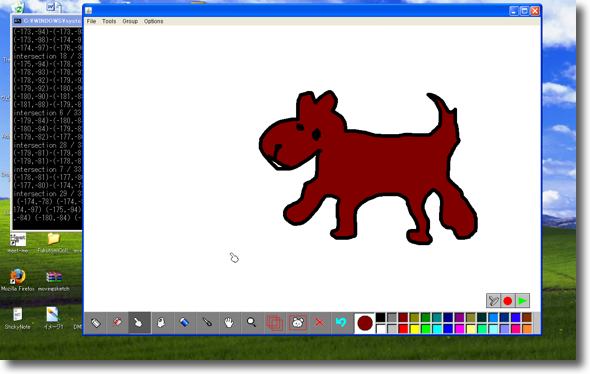

ところで最近のSafariはdebugメニューがデフォルトで表示できるようになっている 本当はSafariを使いたいのだが伊しばらく使っていると 動作が重くなるという理由からFirefoxを使っていた 勿論、それぞれ対応サイトのカバーレッジがあるので両方とも速いならなおいい 2009 年 5 月 13 日anchor Moving Sketch(Freeware) 子供用のお絵描きソフトのようなパネルで描いた絵を自由に動かすことができるアニメーションFlash生成アプリ。 これは先日NHK教育の通信高校講座、情報処理「パソコン」の時間を見ていて知ったソフト。 とにかく面白い。 手書きで描いた絵が自由にとは言わないがかなり面白い動きで動かせる。 そんな大げさなことでなくても、これで惚けたように絵を描いて2次元福笑いをやっても笑えるかもしれない。 動作条件はWindowsXP(多分、2000やVistaでも動くものと思われる)で、起動するにはJAVAが必要だ。

Moving Sketchは解凍したディレクトリの「run.bat」を クリックして起動するがそのままではきっと動かない JAVAのサイトでJAVAをダウンロードしてインストールしよう

起動したら最初のパネルのインターフェイスは幼稚園の情報処理教室に 置いてある「ぱそこんおえかきそふと」にそっくりなインターフェイス ここで自由に絵を描こう

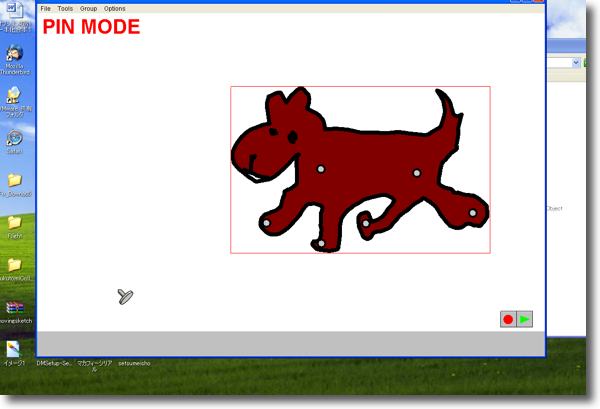

次に「ピン」のアイコンをクリックして「ピンモード」に進む ここでは支点をピンで指定して動かしたい部分をドラッグすることで 「柔らかいものが動いて変形する様をスムーズに描写する」という 五十嵐先生の研究テーマの成果を見せてくれる

でき上がった絵を保存する方法はプロジェクトかFlashしかないが これまた最近のぱそこんはFlashを軒並みサポートしていないので プレビューするにはダウンロードしてインストールする必要がある

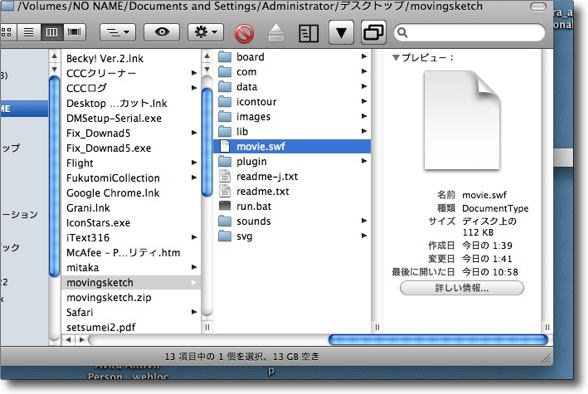

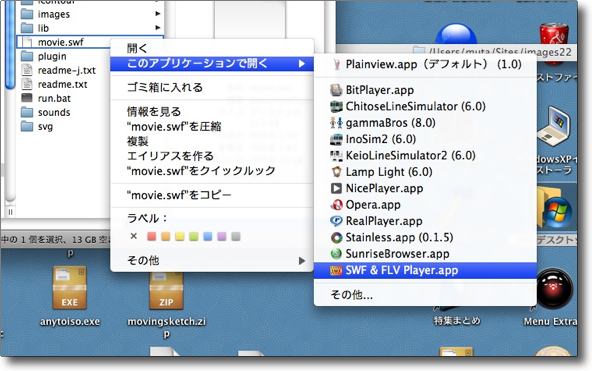

でき上がったものは.swfというFlashムービーの拡張子

これを今度はMacで見ようと思ったらSWF & FLV Playerを 使ってみるくらいしか私には方法が思いつかない 他の形式に書き出すのもキャプチャーしかないかも ちなみに私はスクリン・クロラを使った でき上がったムービーをQuickTimeでweb用にダウンサイジングしたのがこのムービー ちなみに絵が下手なのは私の才能の問題でこのアプリの機能とは無関係だ 2009 年 5 月 14 日anchor Autorun感染実験失敗!(゚Д゚)〜Symantecも進化しているぞ相変わらずのウイルス騒動は続くのだが、こちらも防戦一方では面白くない。 こういう時がMacユーザで良かったと思う時で、BootCampのWindowsなので被害を限定できるし、本当に感染してシステムがダメになったら削除してWincloneのようなアプリでディスクイメージ化したWindowsのバックアップからシステムを再現すればいいので、本気で感染させるなんて実験を気楽にできる。 本当は気楽ではなく、マルウエアの扱いは慎重であるべきなのだが、それでもMacの上では活動できないことも分かっているので、Windowsの上でエミュレータで感染実験をするよりもはるかに気が楽なのは事実だ。 それで気楽に実験できるのはいいのだが、問題はこの感染実験には失敗したということだ。 この条件は特に対策を施してなくてシマンテックアンチウイルスだけがインストールされているという標準的な状況で、どれほど危険かということを証明する実験も兼ねているので、シマンテックアンチウイルスがそれを一網打尽にしてしまったら ところが現実にはウチの業務用のパソコンからいまだに感染例が出てきて、安全ではないことも証明されているのだが。 正否はともかく、こうしてウイルスとの戦いは相変わらずだらだらと続いている。

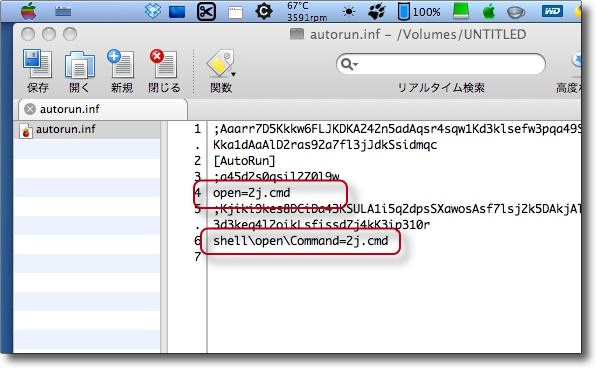

シンプルなAutorun感染スタイルを再現 自動起動のボリュームスクリプト「Autoruninf」とそのスクリプトが 指示する実体実行ファイルの2つが外付けボリュームの第1階層にあるスタイル

スクリプトにはその「実体実行ファイルを開け」というコマンドを書いた これで感染してくれればその仕組みがわかるのだが・・・

いろいろ試してみたが実行する前にあえなくシマンテックに一網打尽にされてしまった(T-T) シマンテックもなかなか進化しているじゃないの・・・(#゚Д゚) 凸 ということでこの実験はうまくいかなかったが「System Volume Information」のような 最初にマルウエアを発見したWindowsのディープな場所にネイティブに感染させてみないと 本当のマルウエアの危険性は確認できない気がする 今回は失敗したが、近日中にもっと根を詰めて実験してみることにする 2009 年 5 月 15 日anchor  FinderMinder(Freeware) 名前の通りFinderのウインドウの大きさを覚えておくアプリ。 USBメモリとか特定のゲームアプリとか、外付けのデバイスとか開いたり、それを閉じた後で他のディレクトリをFinderのウインドウを開いたりすると時々とんでもない大きさでウインドウが開いたりする。 USBなんてのは大きなモニタのPCで開いた後だと思いっきり大きなウインドウで開いて、ノートブックの場合ウインドウがデスクトプからはみ出していたりすることがある。 Finderがいつも同じ大きさの新規ウインドウを開いてくれたらいいのにと思うことがしきりだ。 できればFinderの設定で新規ウインドウの大きさを設定できるのがいい。 使い方は簡単だ。 いろいろな大きさに開くウインドウの大きさに時々イライラしている人なら、このアプリはきっと手放せなくなる筈だ。

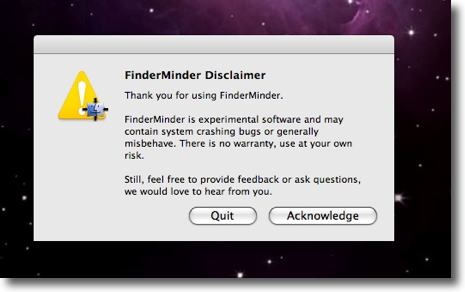

「FinderMinderは実験的なソフトなのでシステムクラッシュを 招くようなバグがあるかもしれない、承知の上で使うか?」という ディスクレーマーが最初だけ表示される

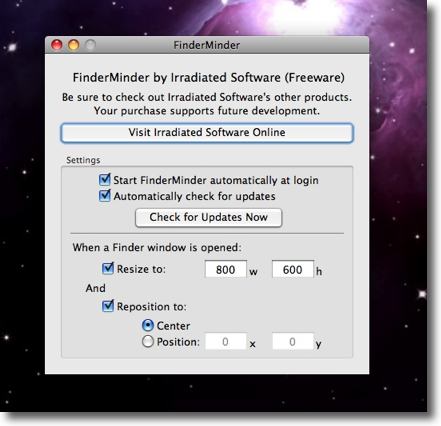

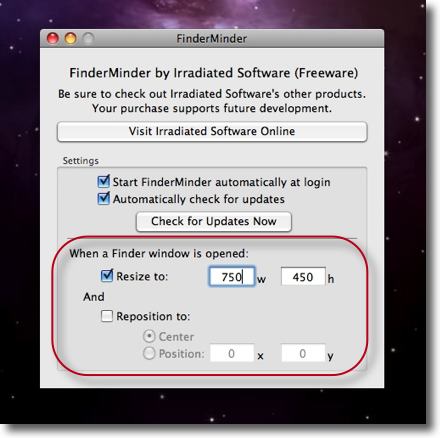

了承すると設定画面が現れる ログイン時に起動するか、アップデートを確認するかという設定の下が 新規ウインドウの大きさ、位置の設定となる

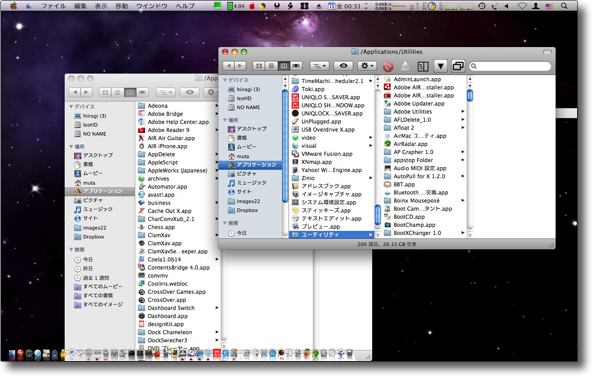

このようにどでかいウインドウを表示した後でも新規ウインドウは設定通りの大きさになる 外部機器がとんでもない大きさのウインドウを記憶していても問題なしだ

私のお気に入りの設定はこんな感じだ MacBookのデスクトップにはこれくらいのウインドウが使いやすいし、 新規ウインドウは重なって表示されない方が使いやすい

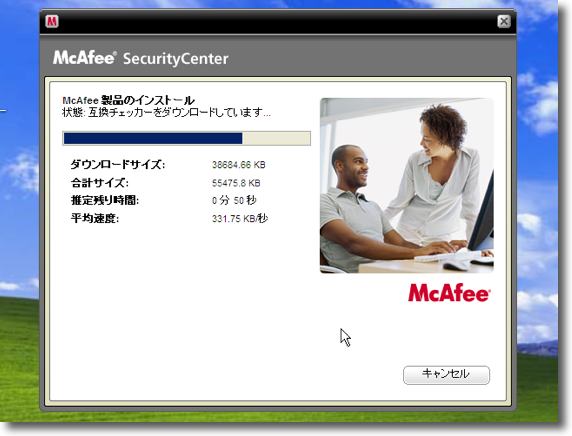

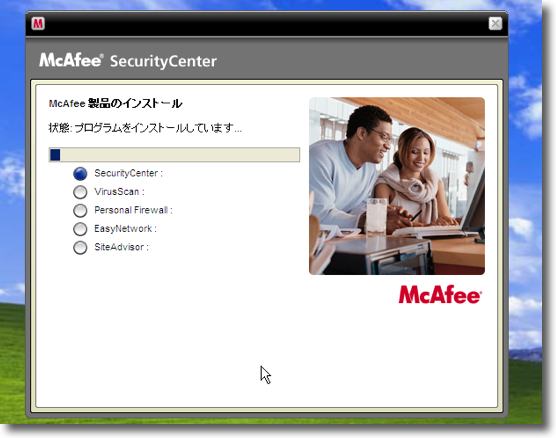

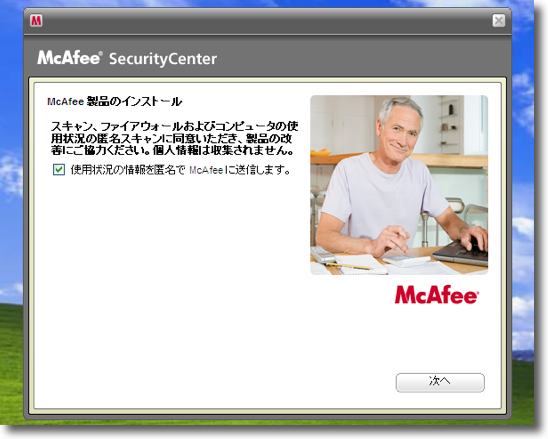

いつも決まった大きさのウインドウが表示されるというだけで こんなに使いやすくなるものかと驚かされる コロンブスのタマゴ的なアプリだ 2009 年 5 月 16 日anchor  McAfee(Products) ウイルス対策ソフトの雄のひとつMac、Windowsでそれなりのシェアを持っているアンチヴァイラス。 これを試すきっかけになったのはウイルス対策ソフトとして、ヒューリスティックスキャンの考え方を取り入れている対策ソフトを組み合わせに入れることを専門家に勧められたからだ。 一般的なウイルス対策ソフトというのは、ウイルスに該当するファイルの名前、拡張子、ファイルサイズ、その中の特定の文字列などを判別してウイルスを特定している。 ひとつはウイルス定義ファイルが間に合わない新作のウイルスに対しては無効だということだ。 もうひとつ問題なのは、最近のウイルスの偽装はだんだん巧妙化してきていて、自分のコピーを作るたびにファイル名や拡張子を変更してみたり、何か意味がないゴミファイルを取込んでファイルサイズを変えてみたりして、こういう定義ファイル型のウイルス対策ソフトの監視をかいくぐるという工夫をしているということだ。 このワームに関しては今でもかなりの数の感染者がいる筈だ。 ヒューリスティックスキャン(経験則に基づく走査)というのはこうした定義と合致するものを検出するという考え方ではなく、ある種のマルウエアは これは未知のウイルスも検出できる可能性があるし、名前やファイルサイズ、拡張子を偽装するウイルスも一網打尽にできる可能性がある。 例えば以前にここで紹介したVirus Chaserもヒューリスティックスキャンなのだが、これでスキャンをかけるとシマンテックのウイルス定義ファイルを「ウイルスだ」と言い張って聞かないという困った誤動作を起こす。 このMcAfeeはそういう使い方の難しさを、閾値を下げて一般の素人ユーザでも使えるようにパッケージしたという感じだ。

McAfeeのインストールは自動化されて簡単だ インストーラのスプラッシュにはビミョーなオジサン、オバサンの写真が・・・

インストーラのプログレスバーのスプラッシュ ここにもビミョーなオニイサン、オネエサンの写真が・・・

ということで最後にはマカフィーのマーケティングに協力するように要請される ここにはややぶりっ子なオジサンの写真が・・・

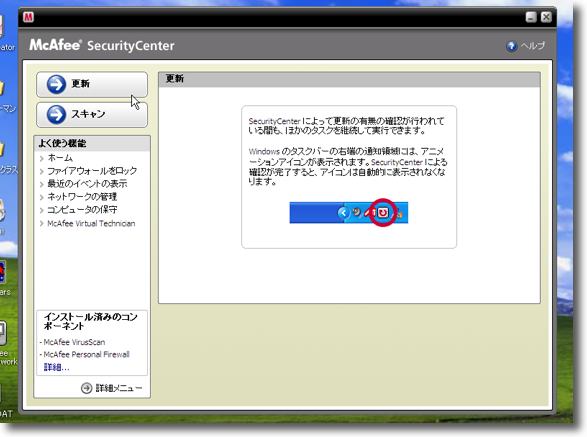

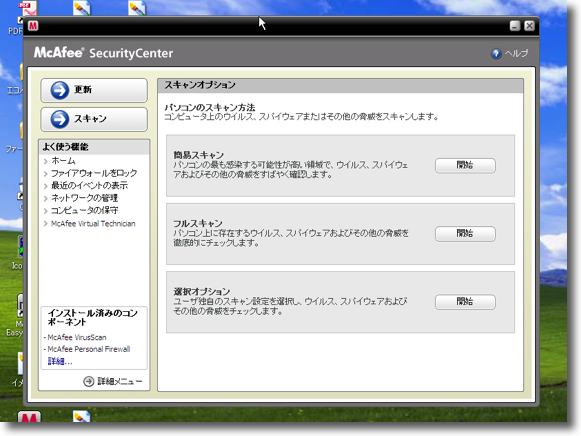

と前置きはともかくそのインターフェイスはなかなか整理されている Kasperskyなどと同じようなタイプのレイアウトだ

サブメニューを選んでいくとセキュリティのメニューを切り替えられる これはファイアウォールなどのネットのセキュリティ項目

メールのフィルタリングと思われるメニューも用意されている

インジケータバーにマカフィーの「M」マークが表示される

定義ファイル更新があるとその「M」マークがサイクルマークに変わる

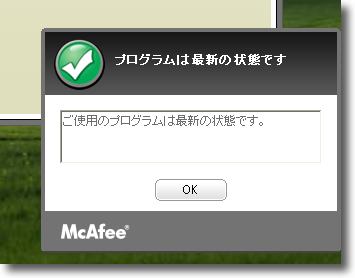

それをクリックして更新が完了するとこういう表示がインジケータバーから現れる

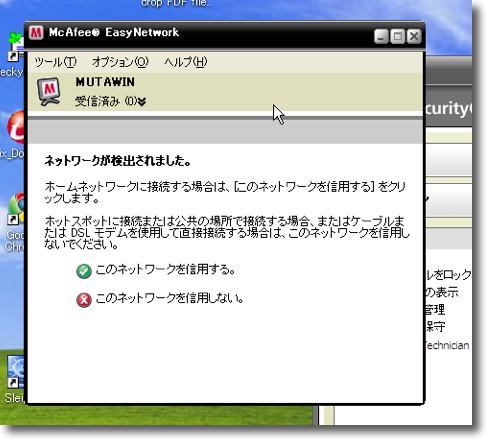

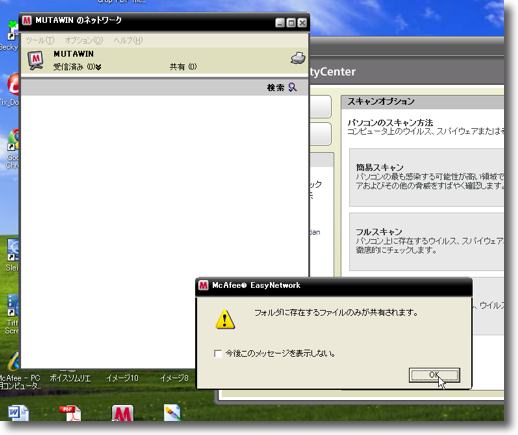

外界のLAN、無線LANなどを認識すると信用していいか訊いてくる 単なるウイルス対策ソフトではなくこういう十徳ナイフ式のセキュリティソフトだ

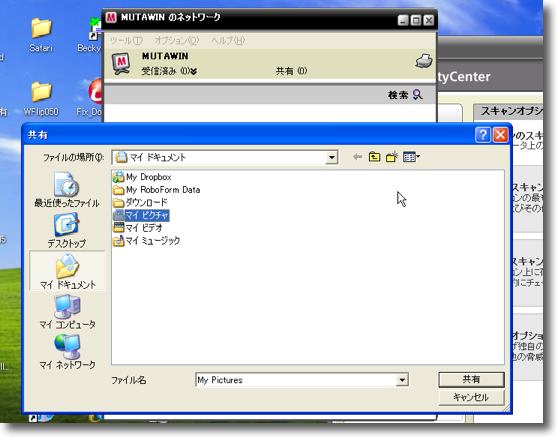

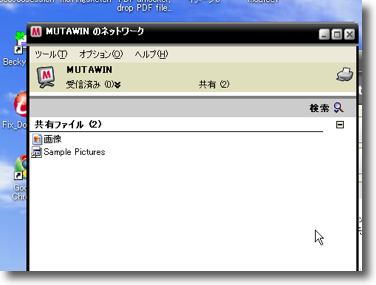

これはセキュアな共有設定ということらしい どこを共有するか訊いてくる

こういうアラートが出る

普通のWindowsの共有と比べてどれだけ安全性が高いのかわからないが 共有を開く時にいちいちアラートを出してくれるのはいいかもしれない Windowsの場合どこが開いているのか知らないで思わぬものを晒してしまうことがあり得る

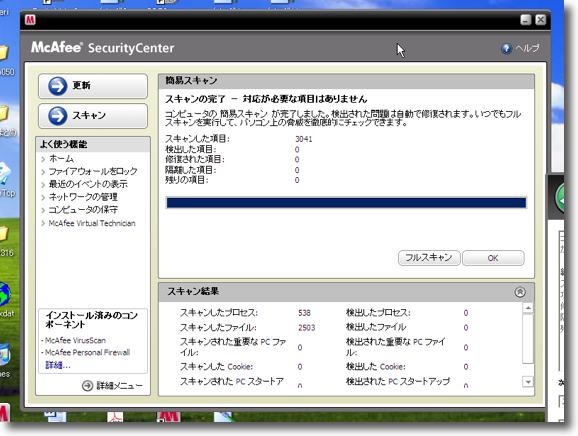

そして本命の機能はやはりこのスキャン機能

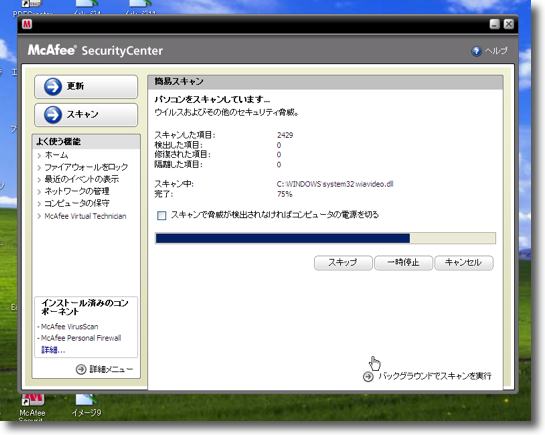

スキャン進行中

完了するとスキャンした項目と感染した項目を表示する 項目の内訳を見るとファイルだけでなくプロセスもスキャンしていることがわかる こういうところも「ヒューリスティック」な部分かもしれない

その他の追加機能をダウンロード、インストールするウイザードも用意されている 2009 年 5 月 18 日anchor OS10.5.7を遅ればせながらインストールしてみた各所で不具合が取りざたされているOS10.5.7アップデートをかけてみた。 私の場合はOSのアップデートは、以前システムをぶっ壊して起動不可能にしてしまったという教訓からソフトウエアアップデートからではなく、Appleのサイトから統合アップデートのバイナリをダウンロードしてきて手動でアップデートするということを鉄則にしている。 最近のAppleのアップデートの信頼性の下がりっぷりは目に余る。 そこで最初から手動でアップデートしたおかげかどうか、私のところでは目立った不具合は無い。 1)アップデート後、再起動がしゃくる(2度以上起動の動作を繰り返す) 1)については私は上記の通り手動アップデートだったので、問題は起きなかったが、寝ている間にアップデートをかけたので朝起きたら これがこのアップデートが原因のフリーズなのかどうかは不明だが、こんなことは初めてだ。 2)についてはATIもAppleもこの問題を認識しているとのことなので、近日中に修正パッチが配布されるだろう。 3)の現象が起きたら 敢えて「Mac OS X 10.5.7」を入れてみた - Inside Outさんの記述のように再度統合アップデートをかけ直すことで解消できるそうだ。 MacBookのグラボはATIではなかったので、私のところでは特に不具合は起きていない。 ただしこのアップデートはセキュリティパッチを含んでいるので、いつまでもインストールしないままで置いておくというわけにもいかない。

今回のOS10.5.7統合アップデートをダウンロードする 729MBという記録的なデカさでOSの大半の部分を書き換える大アップデートだ

私はソフトウエアアップデートからのアップデートをかけない 以前ソフトウエアアップデートからOSのバージョンアップをして 再起不能になってしまったという教訓からOSのアップデートは バイナリから手動でやることを鉄則にしている

あちこちで指摘されていることだがシステム環境設定の 省エネルギーペインのアイコンが蛍光灯タイプのエコなアイコンに変わった 新品のLeopard機は最初からこのアイコンだったがアップデートもこれに追いついた

これはInside Outさんの指摘で気がついたのだがキャッシュの構成が変わったようで "~/Library/Caches"ヘのアクセスが増えている気がする ここはClamXav Sentryに監視させている領域なので それも動作が重くなっている原因のひとつではないかという気がする かといって監視を外すわけにもいかずこのまま様子を見るしかないのだが 2009 年 5 月 19 日anchor  FairMount(Freeware) DVDにかかったコピーガードを外してディスクイメージとして再マウントしてくれるアプリ。 これができることで何が良いことがあるかというと、DVD素材のバックアップを取れるとか、DVD素材の2次利用が可能になる。 最近企業から資料映像を借りる時にDVDでくれるところが多くなってきた。 それはいいのだが、そういうDVDって大抵コピーガードがかかっていたりする。 それで探していた、コピーガード外しのソフトがこれというわけだ。 またDVDを個人がバックアップを取るという用途も考えられる。 DVDはそのミクロン単位のトラックに傷が入って読み出しができなくなれば、ディスク一枚お釈迦になってしまう。 だから、自分のバックアップのためとか、著作権者に了解を取っているケースとかでコピーガードを外さなくてはいけない場合にこのアプリは役に立つ。 ただし上記以外のケース、つまり海賊コピーを作って販売したり、webに上げたり、友人に配布したりしたらこれは立派な犯罪なので注意すること。 そういう目的でなければ、つまりフェアーユースが目的ならこれは便利だと思う。

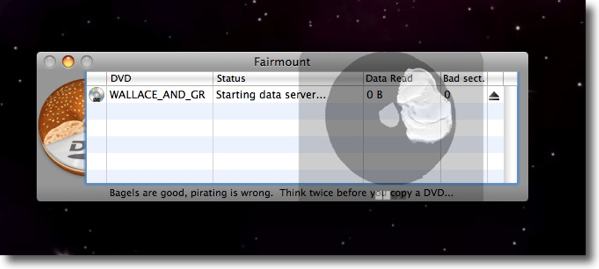

DVDディスクをマウントしてFairMountを起動する するとディスクは一度アンマウントされてこういう読み込み動作を示すグラフィックが現れる これは焼き皿にベーグルのパテを盛っているイメージだろうか?

読み込みが完了するとDVDディスクはディスクイメージとして再マウントされる

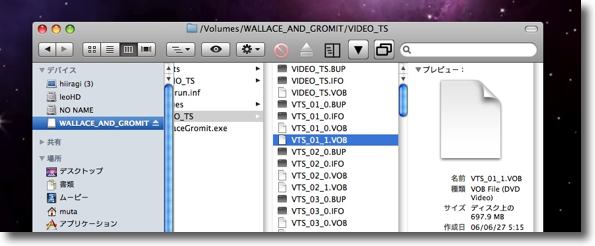

その中の.VOBというファイルがDVDのビデオの実体だ オーディオファイルを別のフォルダに入れるフォーマットも用意されているが 一般的なDVDのフォーマットではこのVOBに映像も音声トラックも含まれている

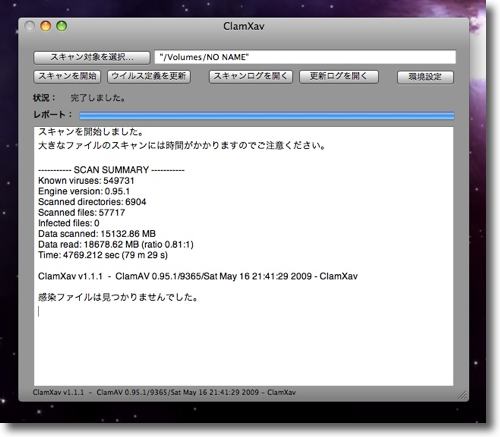

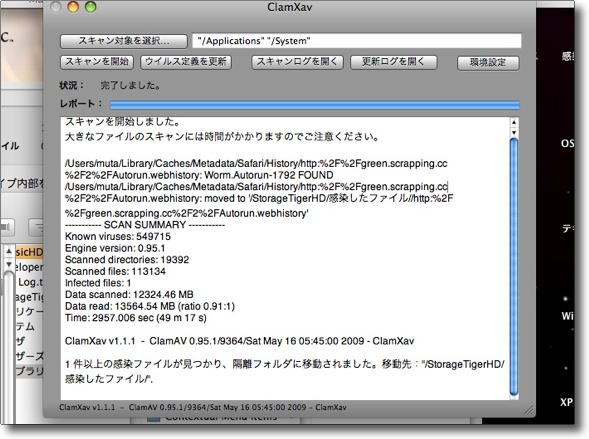

例えばこれをFinalCutProのような業務用映像加工ソフトで扱いたい場合は MPEG Streamclipのようなアプリを使ってQuickTimeムービーに書き出せばいい anchor  ClamXav1.1.1(Freeware) UNIX由来のオープンソースウイルス対策ソフトclamのMac向けGUIフロントエンド、ClamXavがニューエンジンに対応した。 最近clamのエンジンのアップデートの頻度が上がってきている。 今年の初めあたりからウイルスの種類は爆発的に増えている。 ということでGUIフロントエンドの、バージョンは1.1.1のままだが、エンジンは0.95.1まで上がった。 それでさっそく愛用のMacBookの内部スキャンをしたところ、以下のような結果が出てきた。

ClamXavが「エンジンをアップデートせよ」というアラート出していたのでアップデート 定義されたウイルスは544,000台で止まっていたのが549,731まで一気に増えた

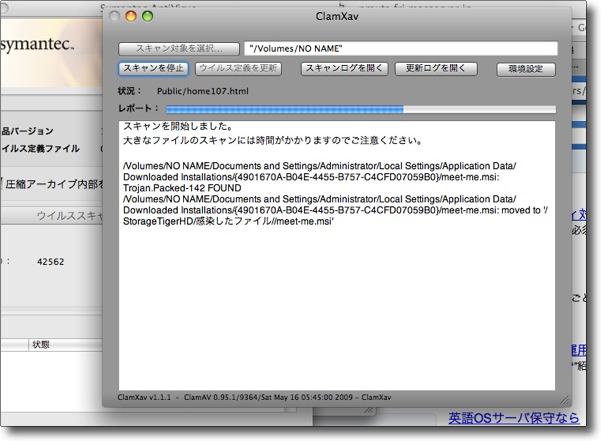

これでさっそくBootCampのWindows領域をスキャンしたところ 以前紹介したmeet-meの中にトロイの木馬があるという判定が出た

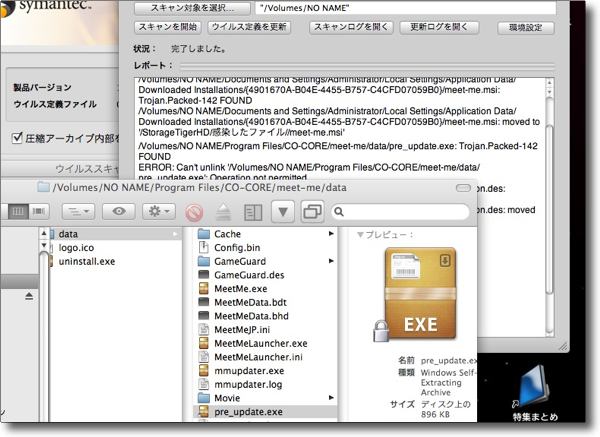

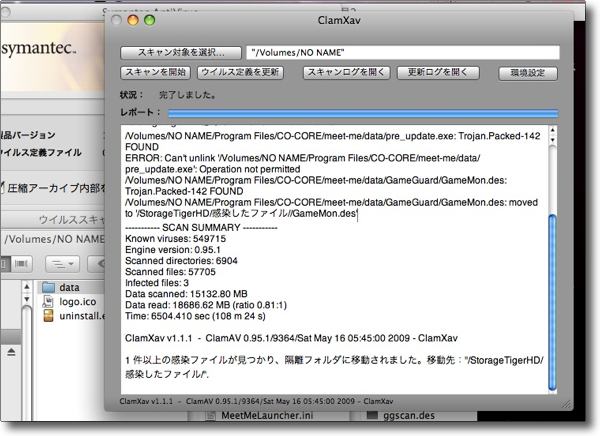

しかも一カ所だけでなくmeet-meの中のあちこちからトロイの木馬が出てきて clamはこのmeet-me自体をマルウエアだと判定しているようだ これは確か日本の大手広告代理店とASPが共同開発していたソフトではなかったろうか?

もう徹底的にmeet-meを有罪視している

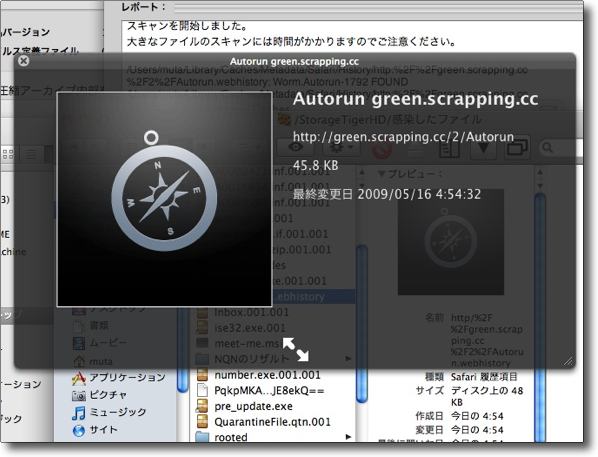

もっと驚いたのは今度はOSXのユーザ領域のキャッシュからもAutorunが出てきたことだ

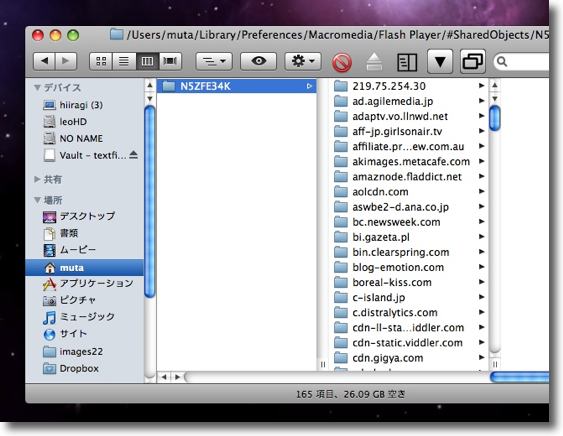

調べてみるとこちらのサイトのwebキャッシュがクロという判定だ こちらには私のサイトの例のご迷惑をかけたRSSヘのリンクが含まれていたので そのせいかとも思ったが、開いてみても問題の文字列も見つからず原因なのかわからない 多分問題はないと思われるが本当に問題がないかどうか確信はない状態だ 2009 年 5 月 20 日anchor ブラウザの履歴を削除したつもりが、こんなところにも履歴が残っているんだといやぁ、面白いというかこれはためになるというか、「知ってどうする」的な知識ではあるけど知っておくと役に立つ人も結構いるかもしれない。 履歴消去じゃ消えないエロサイトの隠れた痕跡に要注意 - てっく煮ブログ で知った話だが、ブラウザの履歴を削除しても実際にはwebの訪問履歴は残っているのだという。 ここの中をのぞくと最近行ったwebサイトのURLが全部見える。 WindowsXPの場合 この中を見るとそこにフォルダがあってこのフォルダタイトルがホストのURLになっている。 履歴を見られたくない人はこういうところまで気を遣うべきかもしれない。 いずれの場合でも消した筈の履歴が分かるというのは、やっぱり人間関係にヒビが入りそうなのだが。

ブラウザの訪問履歴が消されていたとしてもこういう場所を覗いてみると Flash Playerが収集したwebサイトの履歴が残っている |