2010 年 6 月 1 日anchor 3D元年にちなんでモニターから飛び出す3D画像コラを作ってみたぞ今年は3D元年なんだそうだ。 アバターの3D上映を皮切りに、いろいろな映画が3Dで上映され、フラットパネルテレビメーカーからいくつかの方式の3Dテレビも発売されている。 これは以前ここでも紹介したwebでよく見かける飛び出す写真の作り方の全くの応用編で、写真フレームの代わりに液晶テレビの写真を使うという違いだけだ。 難しさがあるとしたら、写真の場合は机に置かれた写真からオブジェが飛び出すとか、斜めに写真をレイアウトするとか結構自由なのだが、テレビが机に水平に追いてあったら変なのでかなり構図に制約ができるということだ。 でも難しいのは最初の写真の構図の決め方だけで、そこがうまくいけば成功したも同じことで、やってみると意外に難しくない。 チャレンジしてみると面白いと思う。 この画像を作るにあたってこちらのサイトを参考にした。 Photoshopでモニターから飛び出す3Dの画像を作る方法 - ウェブデザインライブラリー anchor  Adobe Photoshop(Products) 今回はこの手の画像加工の定番アプリAdobe Photoshopでやってみる。

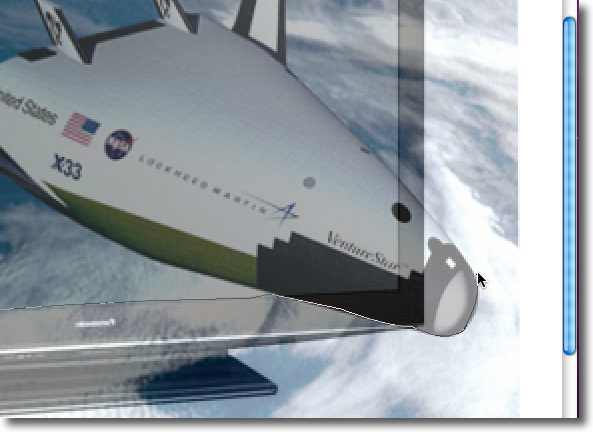

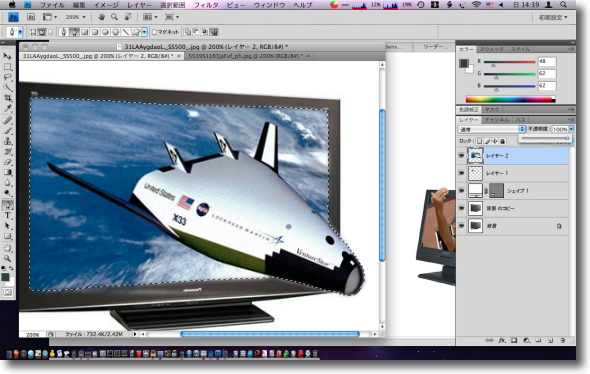

作ろうとしているのは最近カタログなどで見かけるようになったこういう感じの写真

使う画像はこんな感じフラットパネルのカタログ写真が一丁

それとこういう感じのweb上のフリー素材なんかを拾ってきて掛け合わせてみる

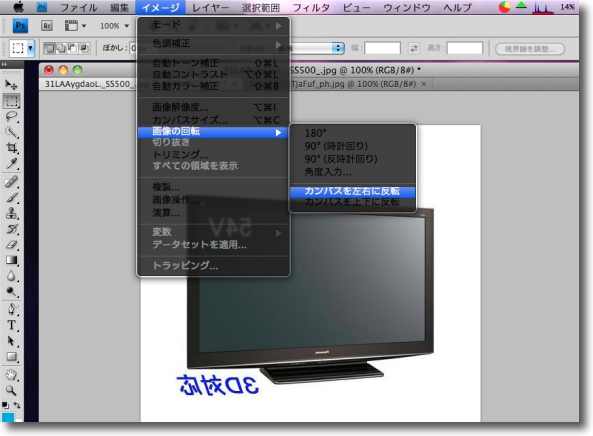

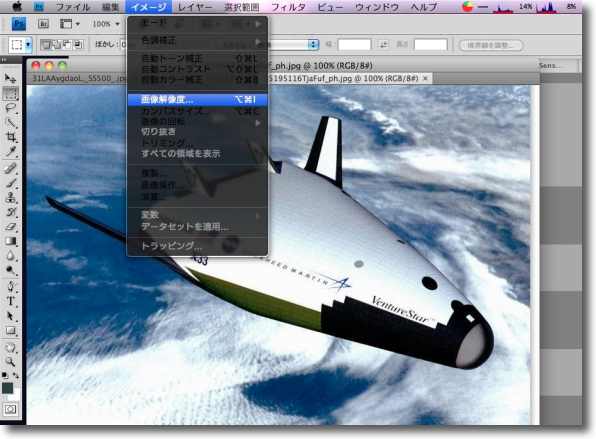

まず構図を整えるためにテレビの写真を左右反転させる 「イメージ」から「画像の回転」「カンバスを左右に反転」を選択する

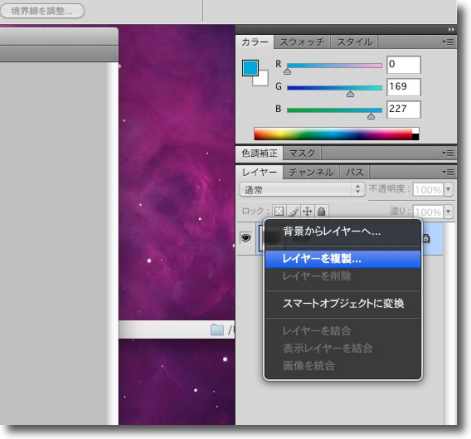

写真に焼き込まれている余計な文字を消すためにこのベースの写真のレイヤーをコピーする 方法はここのレイヤー表示を右クリックして「レイヤーを複製」をクリック

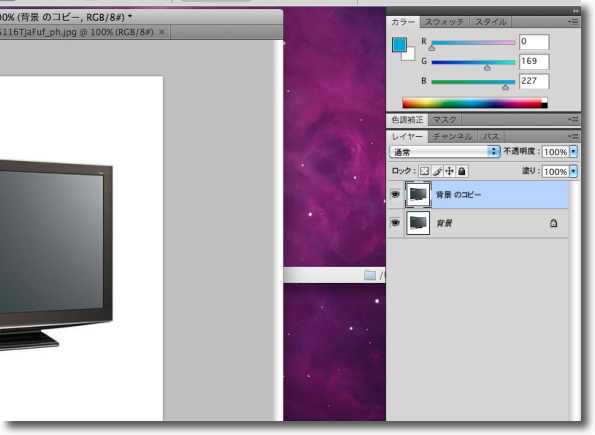

オリジナルの写真には鍵アイコンがついていて加工ができないが 複製したレイヤーは鍵アイコンが外れているのでこれを加工していく

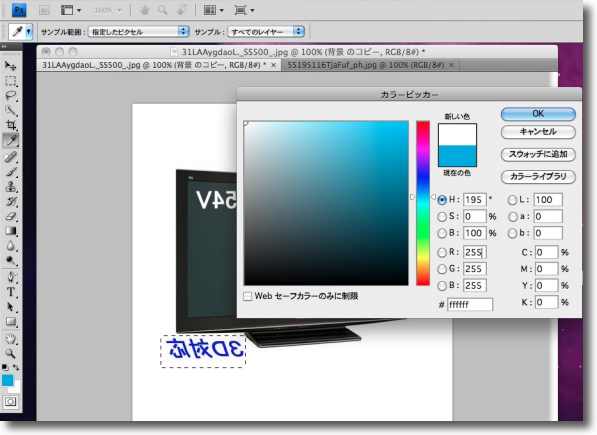

白地の文字は白い短冊で塗りつぶす モニター画面の文字は下地が微妙なグラデーションなので 下地の似たような部分を選択コピーして文字の上にペーストする

このようにして写真の文字はきれいに消せる 本当はブランド名まで消したいところだがちょっと手抜き

上に重ねる写真も開いておく 最近のバージョンは写真をタブ式表示で重ねられるので作業が楽になった 画像の大きさが極端に違うので同じような大きさに大体揃えておく 「イメージ」から「画像解像度」に入って適当な大きさにしておく

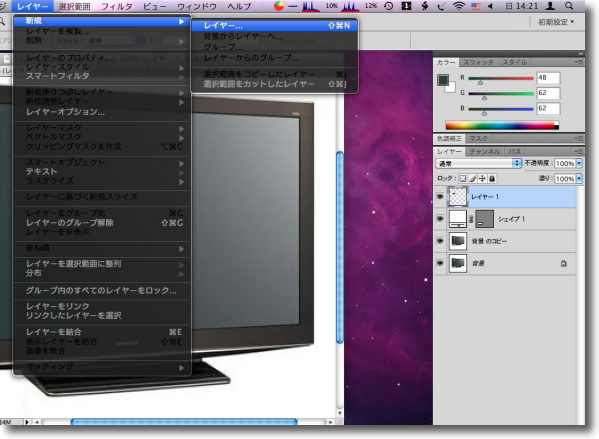

先ほどの写真を貼付けるためにもう一枚レイヤーを新規で重ねておく 「レイヤー」から「新規」「レイヤー」に入る

上の写真をコマンド+Aで全選択しておいてコピー、 ベースの写真のさっき新設したレイヤーを選択してペーストする

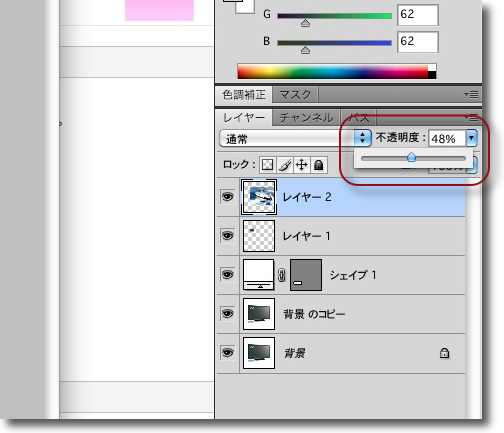

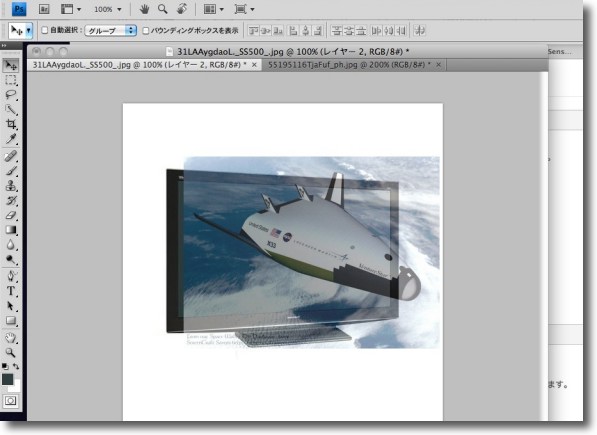

加工しやすくするために上にペーストした写真を半透明にしておく レイヤーツールのここで「不透明度」を下げるとだんだん透明になっていく 50%前後で見やすい濃さを探って設定する

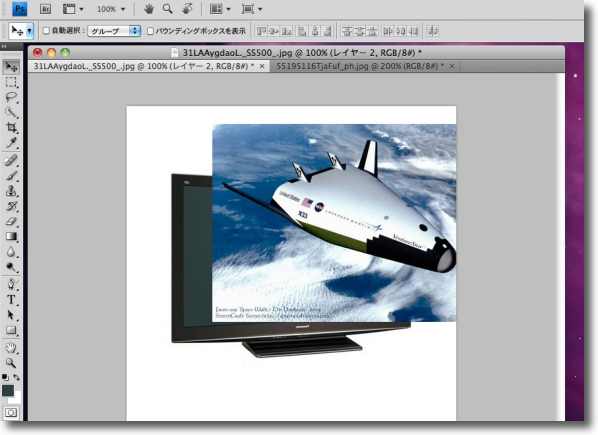

そうするとこんな感じで写真が重なっている この時点で大体のスクリーン位置と大きさを決めておく

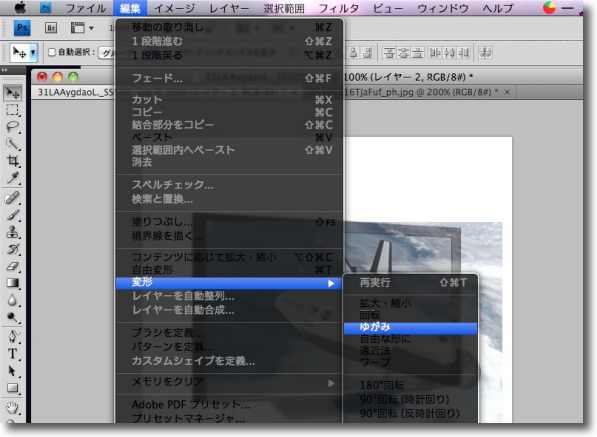

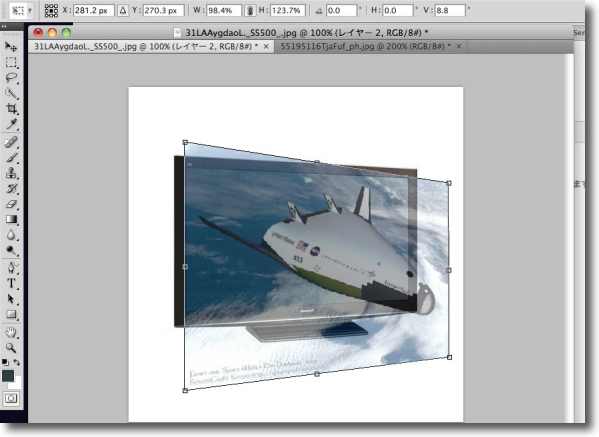

コーナーをドラッグして大体適当な大きさにしたら 下地のテレビの写真に合わせて遠近法の歪みをつける 「編集」から「変形」「ゆがみ」に入る

写真を遠近法に合わせて歪ませるのだが正確な遠近法に従って 消滅点を合わせるよりも少し極端めにやった方が雰囲気が出るようだ

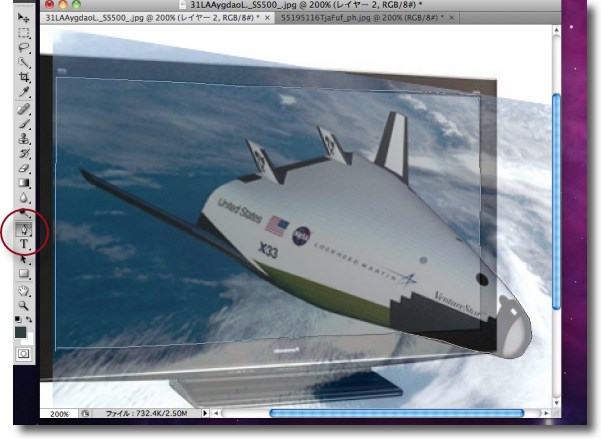

ペンツールで上に重ねた写真を切り抜いていく テレビ画面の外枠に合わせて飛び出す部分も切り抜いていく こいう時にマグネットツールを使う人もいるが初心者はそのままが使いやすいと思う

きれいに切り抜くコツは一気に長い距離をやろうと思わないで 少しずつ線をなぞってズレが無いか確認しながら進むこと ズレてもいくつでもステップを戻ることができるので緊張しないで地道に切り抜く

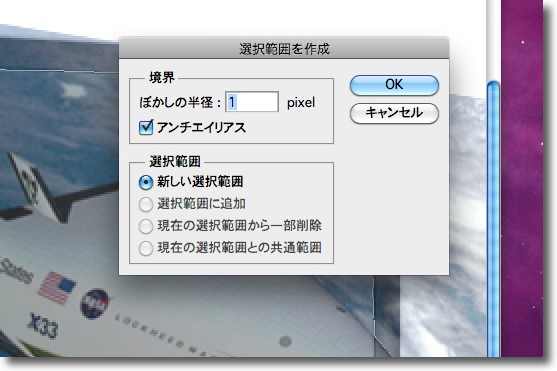

切り抜きの線ができたらレイヤーツールのここに 「パス」というタブがあるので右クリック 「選択範囲を作成」をクリックする

「選択範囲を作成」タグが現れるがボカシの半径を1〜3pixelに調整して実行してみる 数字は写真の雰囲気で変えたらいいと思うが案外ラフに切り抜いてもこの効果で分からなくなる

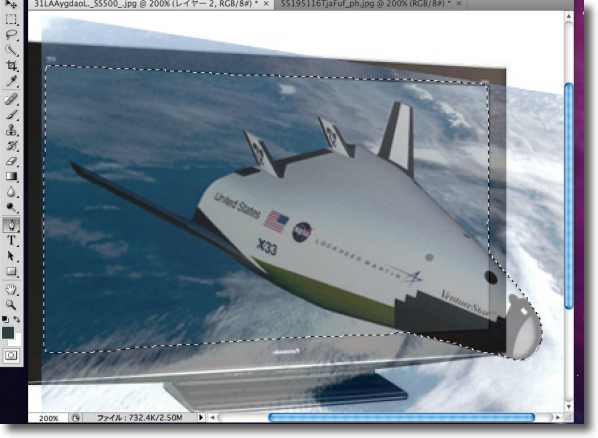

ちゃんとパスが閉じていればこのように 選択範囲を示す線が現れてネオンのように動いている筈だ パスが閉じていなければ開いているところをもう一度なぞって塞ぐ

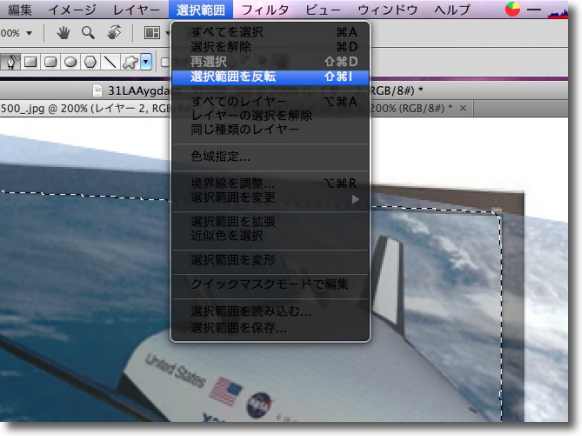

パスが閉じているのを確認したら「選択範囲」から「選択範囲を逆転」に入る

こうすると今度は切り抜き線の外側が選択されている この状態でdeleteキーを叩けば切り抜き線から外側が消える

もう一度右のレイヤーツールの「不透明度」を100%に戻す これで完成

出来上がりはこんな雰囲気

こういう感じのフリー素材を使ってもう一枚作ってみた

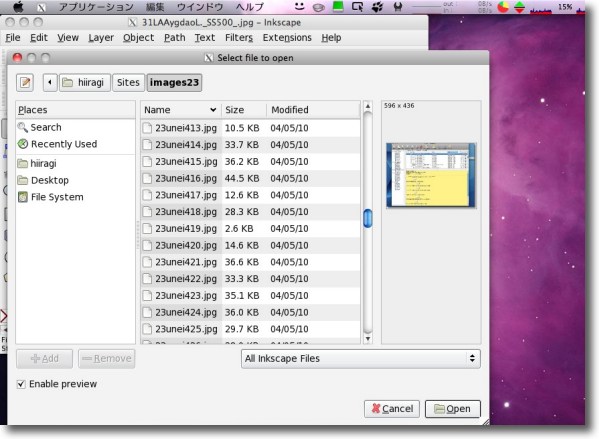

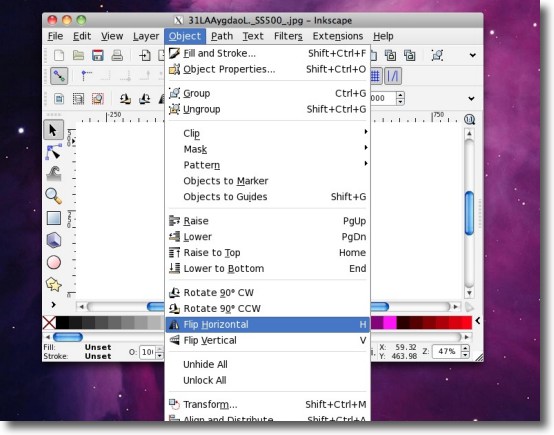

出来上がりはこんな感じ 人物は構図が難しくて切り抜きの手間も多い 飛行機とかロケットなどが単純で楽なように思う 2010 年 6 月 2 日anchor  Inkscape(Freeware) Windows、Macで動くベクター画像エディタ。 機能的にはAdobe Photoshop、Adobe illustratiorに匹敵するという話だが、ネーティブで動作するWindows版と比べてMacの場合はX11を必要とする。 前々から気になっていたので、この機会に先日紹介した3D飛び出す画像の加工をInkscapeでも試してみたが、途中でクラッシュ、復帰、クラッシュの無限ループに陥ってしまい完成させることができなかった。 また機能的に匹敵するといっても実際の操作系はAdobe Photoshopとはかなり違うので、これはこれで習熟する必要がある。 安定さえすれば確かに機能的にはAdobe Photoshopに匹敵するというのは事実だと思う。 <追記>

Windows版はドラッグアンドドロップをサポートしているそうだが InkscapeのMac版はファイルブラウザでしかファイルを開けない このUIがX11移植アプリ的なというか非Mac的なデザイン

まず最初の画像左右反転はここでやる ObjectからFlip Horizontalをクリック

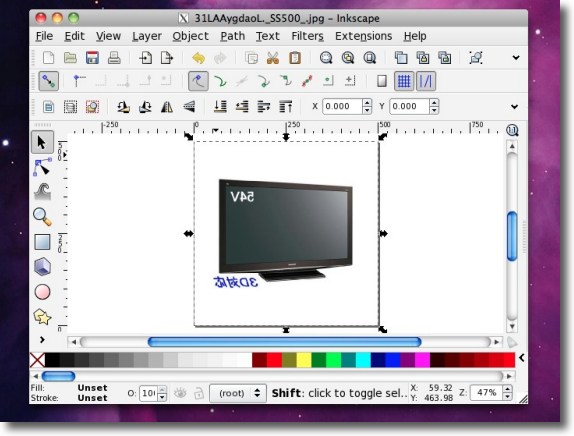

このように左右反転した

次は文字を消す 右の四辺形生成ボタンで枠を書き込む 色は下のカラーベルトでワンクリックで指定できる ここだけはAdobe Photoshopよりも便利だと感じた

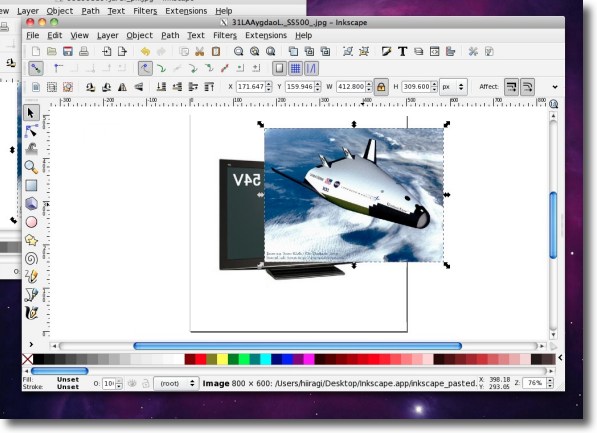

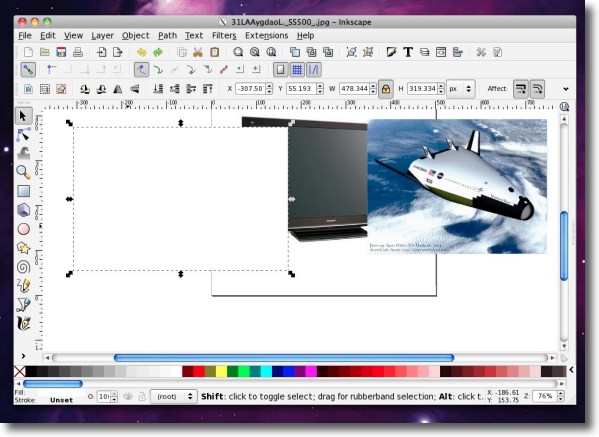

とりあえず画像を重ねる これもドラッグではなくペーストで貼る この画像を加工するのではなくこれを素材にしてこれ自体は捨てる というのがAdobe Photoshopと考え方が違うところ

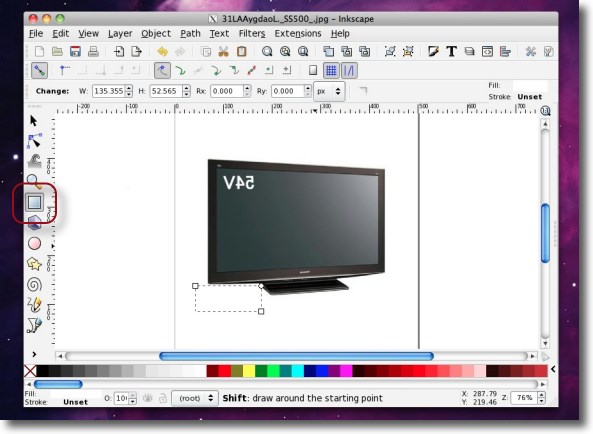

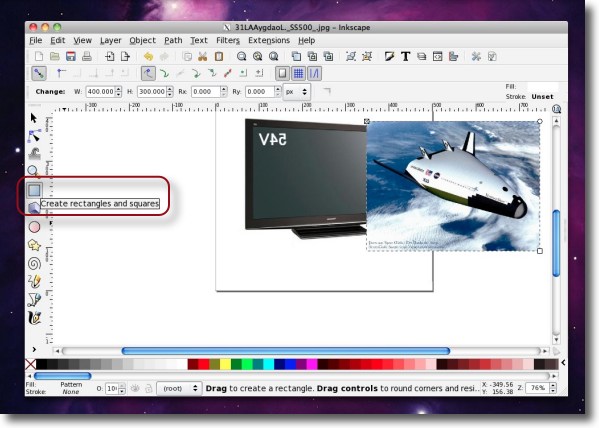

四角形ツールでこの画像よりもわずかに大きい視角を描く

この四角形は重ねる画像をパターンとして貼るので大きさがやや難しい 何度かトライアンドエラーをやってみる

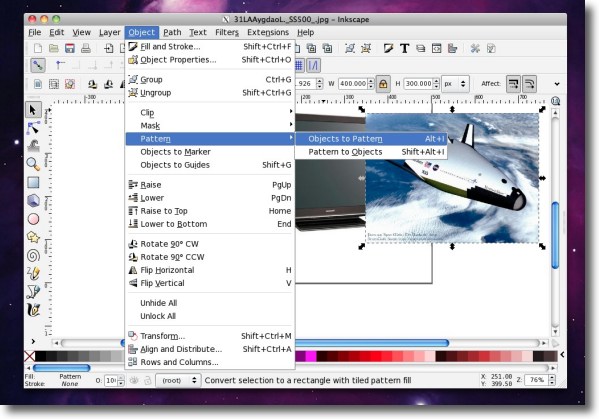

この重ねる方の画像をパターンとして読み込むためにObjectから「Object to Patternを選択

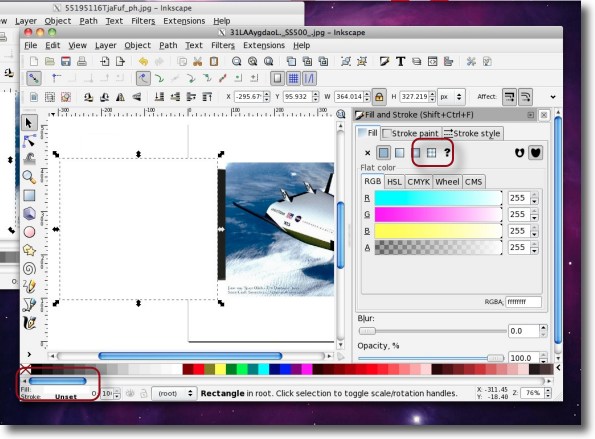

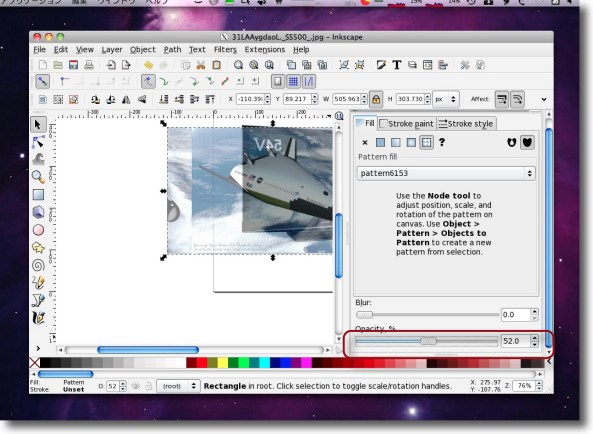

ここからが驚くべきインターフェイスデザインなのだがパターンを貼る手順はこう 移動ツールを選択して左下のスペースをクリックする すると右のFillペインが現れるのでタイル場に貼るボタンを選択する

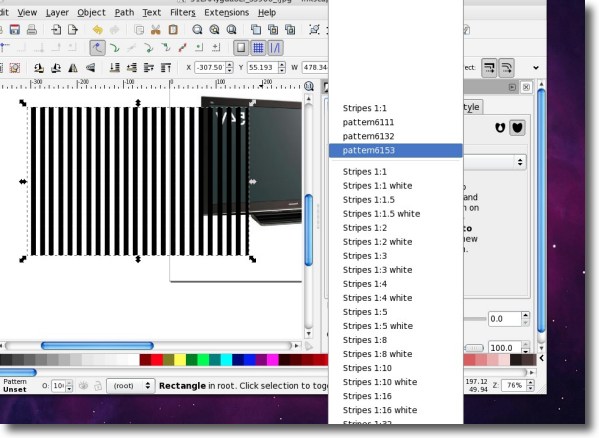

プルダウンからファイルを選択する さきほどパターン化したファイル名が見えている筈

これでレクタングルにタイル状に画像が貼られている筈 加工しやすいように透明度を下げるのは下の囲みのスライドを操作 貼付けに成功したら元画像は削除して捨てる

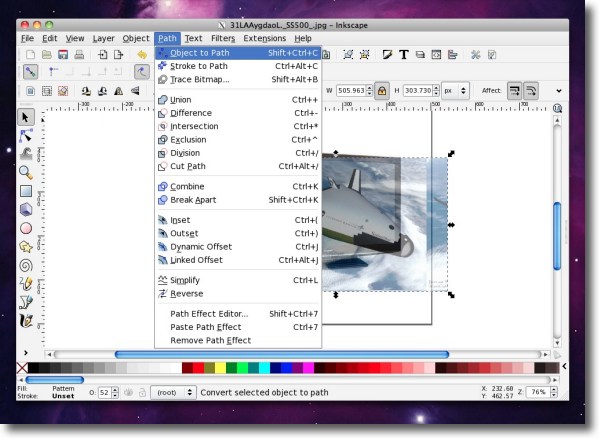

このオブジェクトを切り抜いて加工するにはObjectから 「Object to Path」を選択してこれをパスにする

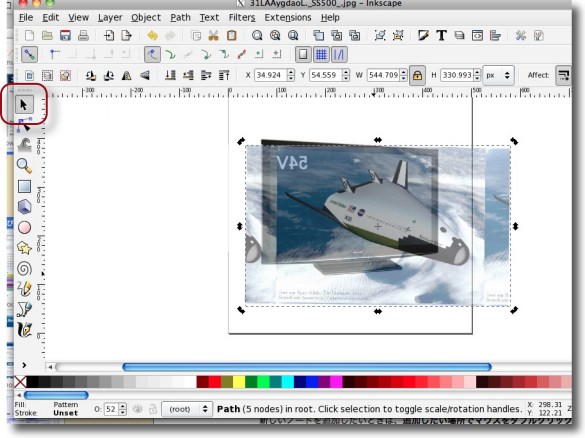

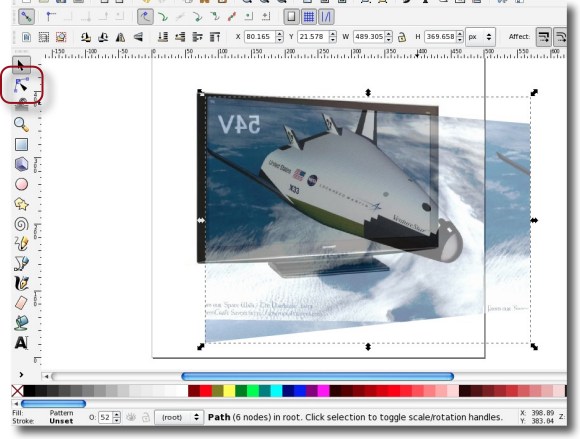

移動ツールで位置合わせ、回転、サイズ調整をする

この2番目のボタンで切り抜きを開始する

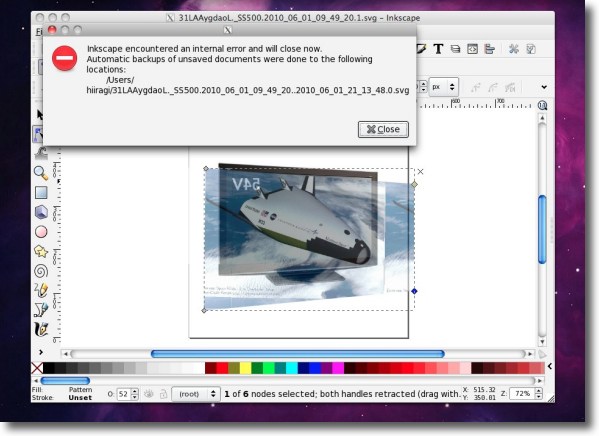

ここでこのようなアラートが出てアプリはクラッシュしてしまった

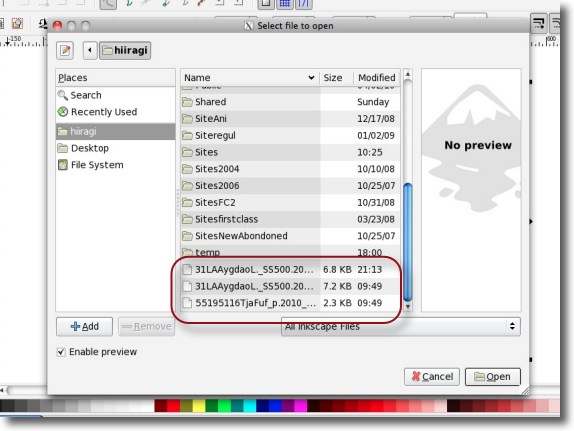

クラッシュする直前までのプロジェクトはここに保存されているので続きから作業できる さすがなのだが切り抜きツールを操作しているとまたクラッシュして ループにはまってしまいここから先には進めなくなってしまった 残念ながらここで終了 2010 年 6 月 3 日anchor マカ・リナクサは愛されキャラなのか?先日もここで取り上げたようにVMWare FusionにUbuntu10をインストールしている。 このUbuntuがスゴい勢いでセキュリティパッチなどのアップデートをダウンロードしている。

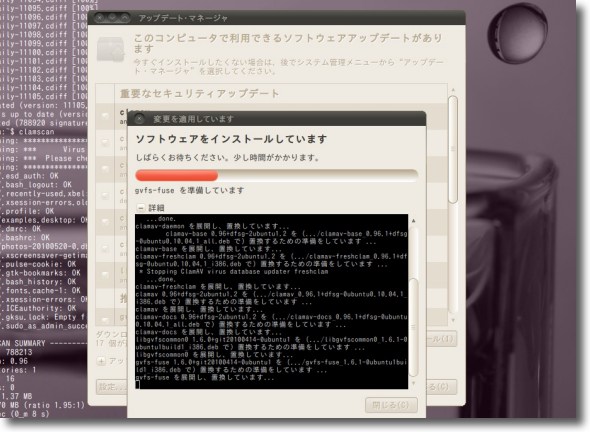

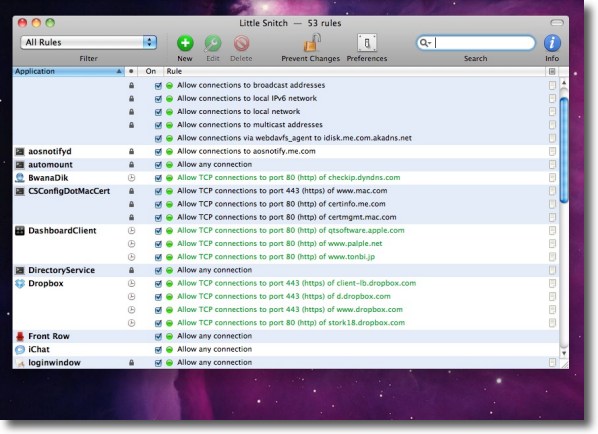

Ubuntu10に上がってからアップデートの頻度はかなり多い アップデートマネージャーをこまめに起動すること ところで先日Twitterでニュースよりも早く知ったこちらの情報は、今日になって一般紙などのニュースでも大きく取り上げられている。 これについて早速「MacがWindowsよりも安全とはチャンチャラおかしい」というような趣旨のスレも立ったり、あちこちでマカ嫌い、UNIXレイシストが釣れまくって焼き鳥になっているのだが、いろいろ見物しているうちに面白いものを見つけた。 これは巨大掲示板あたりにこういうコピペが流れているらしい。 BSD入門の心得 1.0.10p1 ・質問は霞ヶ関でも通用するような完璧な形式に。 ・過去ログは紀元前までさかのぼって完全に調べる事。 ・新機能ができても細部にこだわってできるだけリリースしない。 ・「正しい」か「誤っている」かを結論づけないと気が済まない性格になる事。 ・質問自体は無視して語句の間違いの指摘に熱中する事。 ・初心者を見たらできる限り冷酷に排除。 ・回答は1行以内で簡潔に。 例:man hoge ・古いバージョンを使っていることがわかると最新にしろという。 ・一日三回食後必ずLinuxをあざ笑う事。 ・自分の状態に「自覚症状」を持たないこと。 ・ウインドウズはエロゲに限ってやむを得ず。 ・MacOSXは邪悪なBSD。 ・板違いの質問をしたLinuxerを徹底的に叩く事。 ・forkする時はアニメ絡みの名前をつける事。 ・気に入らない投稿が流れてきたらメールアドレスも含めて全文コピペ ・意味もなく全角英数字を使うやつは小一時間問い詰める事。 ・実際より大きく万能である事を見せるために*BSDと表記する事。 ・FreeBSD, NetBSD, OpenBSDと正しく表記しない奴はこの世から抹殺する事。 ・探してるソフトがオープンソースでなかった場合、素直に入れるのを諦める。 ・Linux版しかないソフトは公開者に抗議し、決してLinuxエミュなど使わない。 ・*BSDが常に陰の存在であり続けるように努力する。 ・オープンソースとかいう新参のあいまいな概念は利用しない ・公開者とかいう意味不明な概念も無視する ・陰の存在かどうかなどは気にしない 「Linuxあたりを触っているくらいでUNIXユーザになったような錯覚を起こさないでくれ」 そういうコチコチのUNIXレイシストを見るとからかいたくなるのだが、なんせこちらに専門知識がないので適切な言葉が出てこない。 これも細かいバージョンナンバーがあるようで正式リリースのメジャーバージョンアップ前10番目のプレリリースという10.0.10P1というナイトリーバージョンらしい。 それにしてもUNIXに関する初心者の質問に対し上級者が 「Linuxerを徹底的に叩く事」 私などは旧MacOSからUNIXベースのOSXに変わってUNIXも触るようになった類いだが、こちらの世界はこちらで平和で自由平等というわけでもないのだな。 もうひとつ同じ板で見つけたのがこれ。 linuxデスクトップユーザーの特徴 01.インストールしただけで選民思想 02.やっていることはwindowsと同じ。しかもめんどくさくなっただけ。 03コマンド打ち込んでプロだと勘違い 04.黙ってwindowsでも使ってろと間口を狭める 05.素人がだのなんだのとwindowユーザーを馬鹿にする 06.カーネルいじればいいだろと無茶を要求 07.linux開発者とのずれを認識できていない 08.wine を使うくせにlinuxを再現しようとする動きがあるとたたく 09.プログラミングできないのにソース要求する 10.何でもオープンでないと、気に食わないエセ共産主義者 11.BSDユーザに馬鹿にされてることに気づいていない 12.サーバ用途や組み込み用途の事例をを引っ張り出して、「linuxは普及している」と虚勢を張る 13.三度の飯よりアップデートが大好き、コンパイルが大好き、カスタマイズ大好き 14.OSを弄ることがゲームと化しているので、ゲームソフトが必要ない 15.普及しないの問題点を指摘されると、「別に普及しなくていいよ」と思考停止 そのLinuxユーザはこうやってUNIXユーザからだけでなくWindowsユーザからも小馬鹿にされているということなのか。 ようし次は、Linuxをアップデートするだけでなくちゃんと使ってみるぞ。 と片意地になる私。 そんな騒ぎをヨソに世はiPadで盛り上がっている。 2010 年 6 月 4 日anchor MacOSXを狙ったスパイウエア付きスクリーンセーバに関する警告があのintegoから出ている表題の通りで、Secret Land ScreenSaverというスクリーンセーバはインストール時にネットからスパイウエアを吸い込むので注意せよというセキュリティアラートがあのintegoから出ている。 このスクリーンセーバはMacUpdate、VersionTrackerで配布されていたが、今のところ配布は中止されているが紹介ページ自体は削除されていない。MUもVTも判断保留で、ダウンロードだけは止めたという状況らしい。 今のところ情報ソースはintegoのサイトだけで、他のセキュリティソフトベンダー、機関から特に同様のアラートは出ていないみたいだ。 試してみた印象だと、確かにインストールの途中でなぞのプロセスを実行するアプリをダウンロードして、そのインストールの過程で管理者のパスワードを要求する。 ただこのdaemonがキーロガーのようなことをしているとしたらそれは問題だし、integoによると、きちんとした警告や同意書を表示しないアプリもリストの中にはあるそうだ。 こちらの英文サイトになるが、もう少し詳しい情報も出ている。 これによるとこのスクリーンセーバに仕込まれたスパイウエアは2008年頃からWindows向けに流布されているスパイウエアの亜種だということだ。 その動きはダウンロードの途中で しかしこれも情報ソースはintegoだけなので本当のところは不明だ。 いずれにしてももう少し情報がそろうのを待って、続報があれば取り上げるが、パスワードを要求されたら何でもかんでもタイプしてしまうのではなく、その求めているタグのタイトルを読んで、何がパスワードを求めているかぐらいは確認するという心得が必要だ。 ポートを開こうとしているプロセスを確認できるLittleSnitchのようなアプリを入れておくのも有効だと思う。

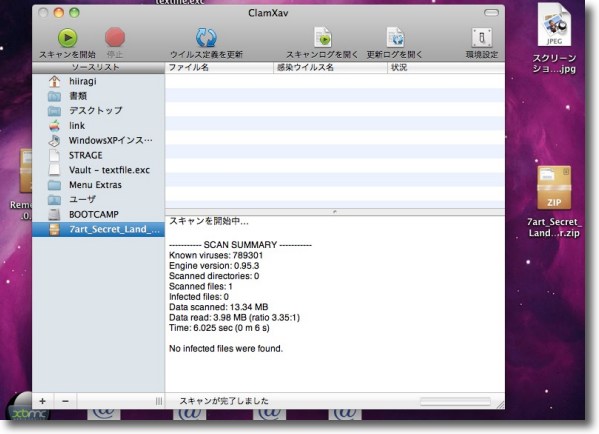

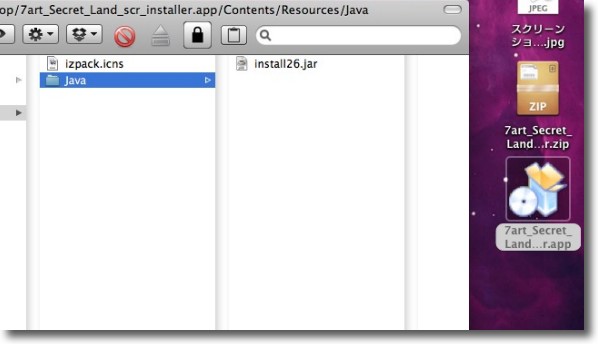

MacUpdateもVersiontrackerもダウンロードを止められているので 問題のサイトに行ってSecret Land screensaverをダウンロードしてきた

これをClamXavでスキャンしても特に反応しない

インストーラの中身をパッケージを開くで覗いてみても Javaの実行ファイル本体があるだけで特に怪しいファイルは入っていない

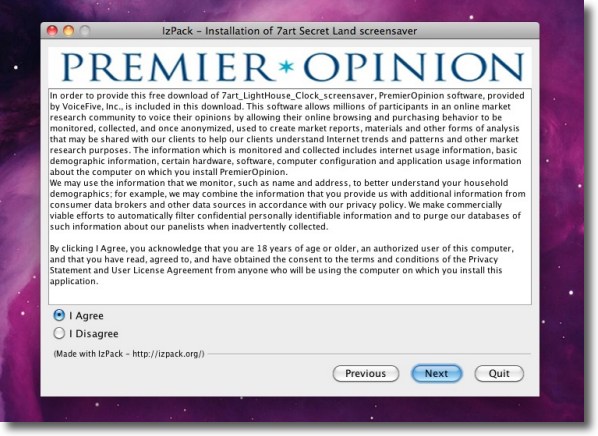

インストールを開始すると同意書には 「市場調査のためにPremierOpinionというアプリをインストールする」 と一応お断りは明記はされている

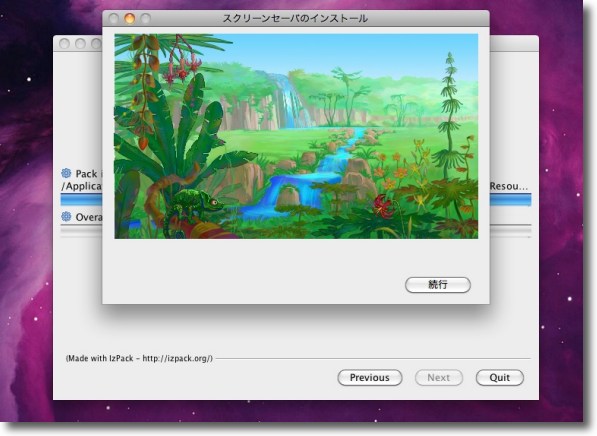

そのまま進行するとまずスクリーンセーバがインストールされる

その過程で管理者のパスワードを要求される これがくせ者だが逆にいうとパスワードさえうかつに入力しなければ このてのアプリにはやられないともいえる そういう注意力をどの程度維持できるかという人間の問題だ

そのあとは平和な楽園のスクリーンセーバをお楽しみください・・・という感じなのだが アクティビティモニタを見るとPremierOpinionというプロセスが 盛んに動いているところを見ることができるかもしれない 悪意があればプロセスの名前は偽装できるということは以前別のマルウエアで 経験済みなので皆さんはマネしてはいけない

intego情報によるとポート8254番を利用してバックドアを開くということなので LittleSnitchのようなアプリで監視するのも有効だと思われる でも一番重要なのはパスワードを要求するアプリには要注意だということだ なぜパスワードを要求するのか分かっている場合以外はタイプしないという用心深さが必要だ anchor MacとWindows結局どちらが安全なんですか?なんてな感じの与太記事を書いてみる先日のこういうFTの報道が結構波紋を呼んでいる。 こちらの記事ではGoogleの見解に対して明らかに不快感を示している人達のコメントが取り上げられている。 しかしこれは与太記事だなぁ。 肝心の骨子をまとめるとこういうことになる。 McAfee これは言い出せば何を使ったって同じことなんで、もっといえばMcAfeeをインストールしていたって、ユーザが間抜けなら安全ではないという言い換えもできる。 昨晩も取り上げたように、ユーザにパスワードを入力させてマルウエアを仕込もうとするような手口はあとを絶たないし、こういう手口は別にWindowsだけをターゲットにしているわけではない。 個別の事情で安全性を比較したらGoogleはそういう結論になったということで Kaspersky Lab 「Macにはエクスプロイト対策がされていない」 FUDで売り込もうとしているカスペルスキーのMac版は残念ながらそんなにできはよくありませんから。 それにWindows向けにサービスを検証する実機は使用を継続すると元記事にもちゃんと書いてあるじゃないか。 こういうコメントをする方もする方だが、それをシレッと掲載してしまうITmediaも相変わらずだなぁ。 2010 年 6 月 5 日anchor  XBMC(Freeware) XBMCはXboxのメディアセンターのユーザインターフェイスをWindows、MacOSX、Linuxに移植したオープンソースアプリ。 その目的はXboxの音楽、ビデオ再生、プログラム呼び出しなどの使用感をこれらに移植して、例えば十字キーのみあるいはIRリモートコントローラでプログラムの呼び出しやメディアの再生ができるというもの。 そういう目的ならMacにはデフォルトでFront Rowというアプリが付属しているのだが、見た印象や操作感の軽さでこのXBMCの方が良いように思う。 音楽やムービーをどんどん呼び出して観る、聞くという用途ならiTunesよりも軽快に動くしリストのスクロールが速く、途中でモタッたりしない。 それに比べると実に軽快だ。 リビングルームに据え置きのMac miniをテレビにつないだりしているなら、それでリモコンで動かしていたりするならこのXBMCを一度試してみるのも良いかもしれない。 使用上の注意点としては、これはXBMC本体を必ずアプリケーションフォルダに入れること。他の場所ではうまく動かないようだ。 また音楽のリストに間違ってアプリを登録したりすると固まるので、ディレクトリを確認するまではOKをenterしないこと。それくらいだろうか。

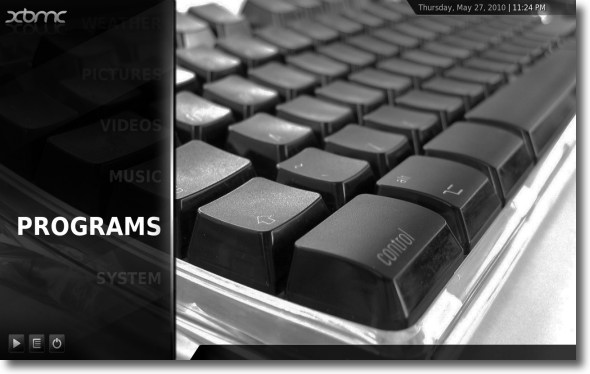

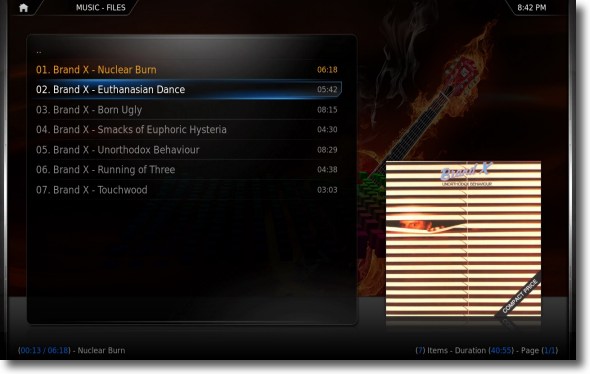

XBMCの起動画面 Xboxのインターフェイスは毒々しいイメージがあったが知らない間にすっかりクールになった

最初のメニューがこんな感じ リストの「プログラム」、「ビデオ」、「ミュージッック」、「システム」、 「ピクチャー」、「スクリプト」などそれぞれのメニューに いろいろ登録していけばそこそこのことはこのUIで実行できそうだ 見た目もクリアでカッコいい

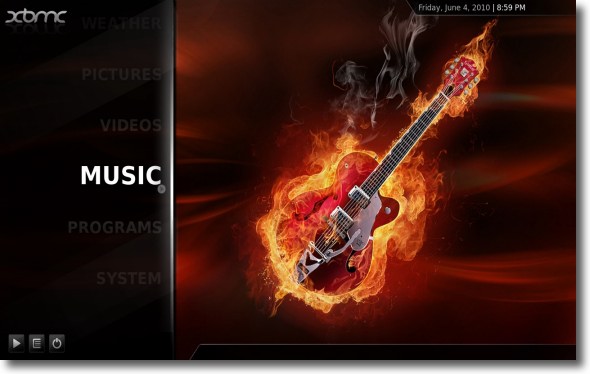

例えば音楽ファイルの登録法はこんな感じ カーソルキーで「MUSIC」を選びEnterキー

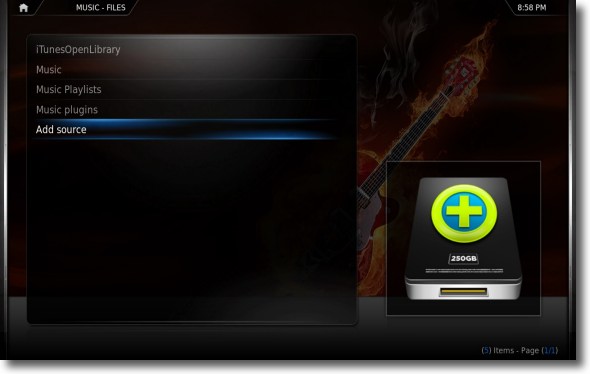

カーソルキーで「Add source」を選びEnter

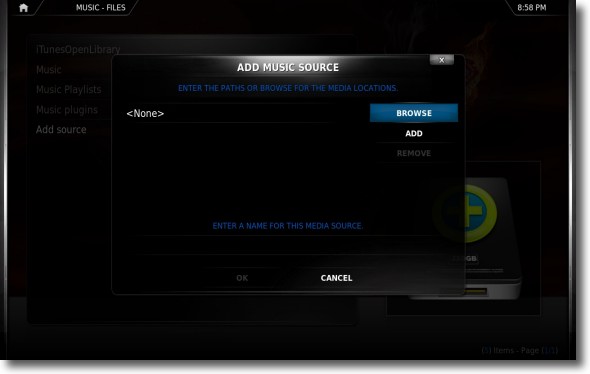

カーソルキーで「BROWSE」を選びEnter ディレクトリをカーソルキーで辿っていき iTunesのLibraryフォルダなどを選択してEnter そしてブラウザ画面からescキーで出る

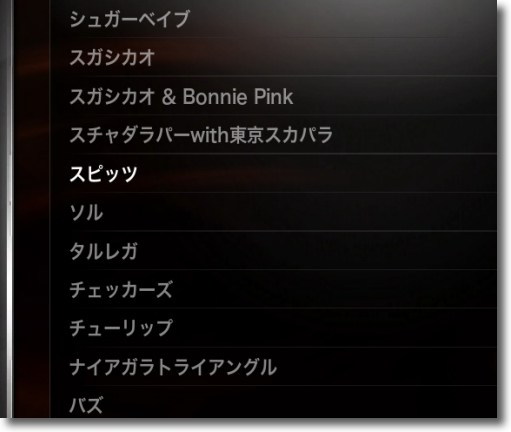

すると「MUSIC」のリストに音楽のディレクトリが見えている 残念ながら日本語は通らないので日本人アーティスとの曲を再生したい場合は アルバム名やアーティスト名、曲名を英数文字で登録するする必要がある

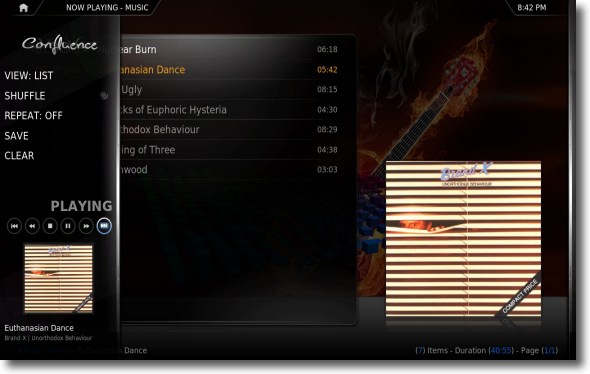

再生中に左カーソルキーを叩くと左にコントローラがポップアップしてくる シャッフルしたり再生を停止したり次の曲に送ったりの 細かい操作がカーソルキーやEnterキーだけで操作できる

escキーでメニューリストに戻っても音楽の再生は続行できる この通り曲名やCDジャケットアートを表示するし 3Dのスペクトラムアナライザーも表示しておシャレだ

音楽を再生しながら他のメニューも実行できる このUIでもマルチタスクだということだ

ビデオの再生も実にスムーズでメニューのスクロールも非常に軽快だ この軽快さはiPadあたりの操作性と通じるものがある 日本語が通ればいうことがないのだが 2010 年 6 月 6 日anchor XBMCを日本化して日本語ファイル名も扱えるようにできた昨日Xboxのメディアセンターについて取り上げ、「日本語のファイル名は扱えない」と書いたところBBSに「七色」さんから 実はググって日本語化はトライしていたのだが、XBMCの日本語化に関する記事が2008年頃のものばかりでうまくいかなかったのだ。 基本的な考えは 1)使用したいフォントをアプリ本体の中の これだけで今の世代は日本語表示が可能になる。

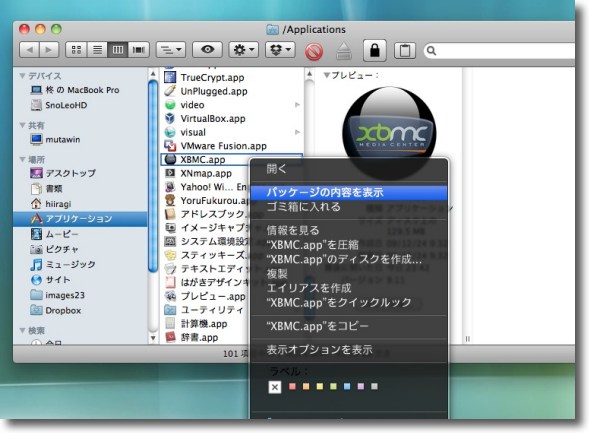

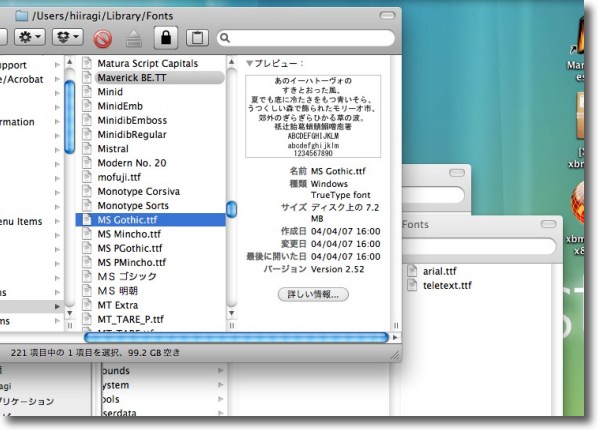

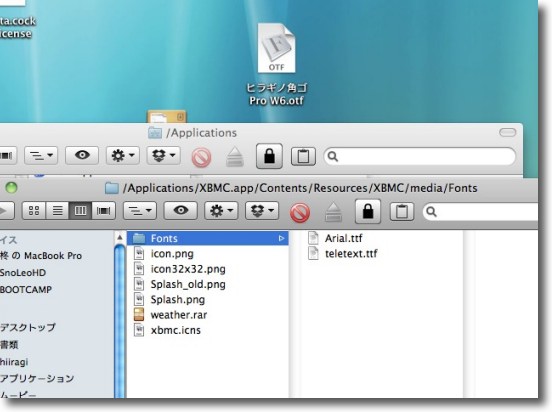

下準備は以下のように まずXBMCアプリ本体を右クリック 「パッケージの内容を表示」でバンドルの中身を開く

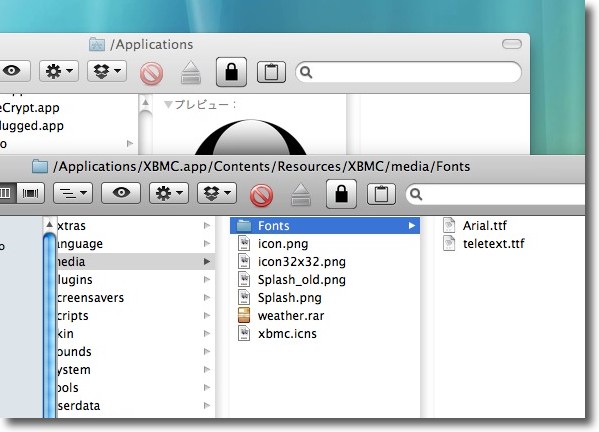

アプリの中の/Contents/Resources/XBMC/media/Fonts というフォルダにArial.ttfというフォントが入っている これを日本語のTTFフォントに置き換えファイルネームをArial.ttfに書き変える

最初私はipa.ttfというフリーフォントを使ってこれのファイル名をArial.ttfに書き変えて 試してみたがこれは何故かうまくいかなかった

それでMSOfficeにおまけでついてくるMS Gothic.ttfというフォントで試してみた

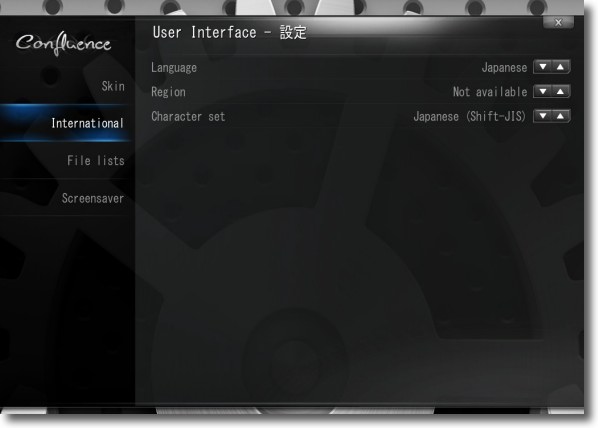

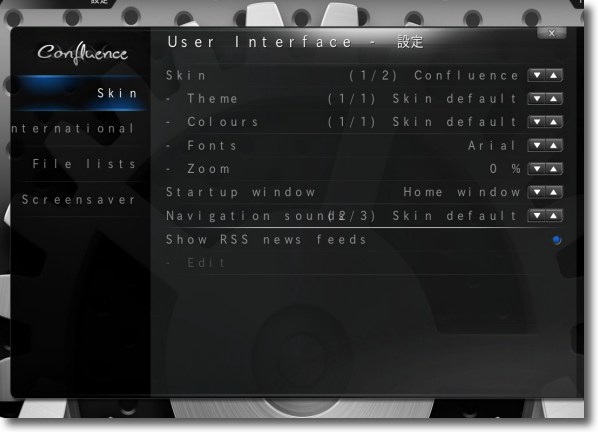

これでメニューから「System」に入って「User Interface」→「International」と進んでいく ここで「Language」をJapanese、「Regeon」をNot Available、 「Charactor set」を「Japanese(Shift-JIS)に変更する

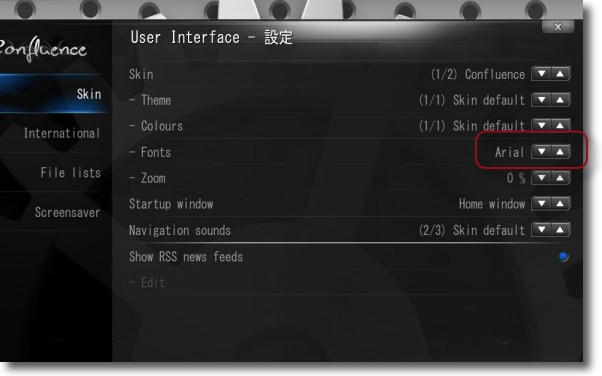

デフォルトでそうなっている筈だが「Skin」に入って 「Font」がArial.ttfになっているのを確かめる これを変更予定のFontに変えても良いがここの日本語の扱いも怪しいので もうArial.ttf固定でFont名の方を変えることにした

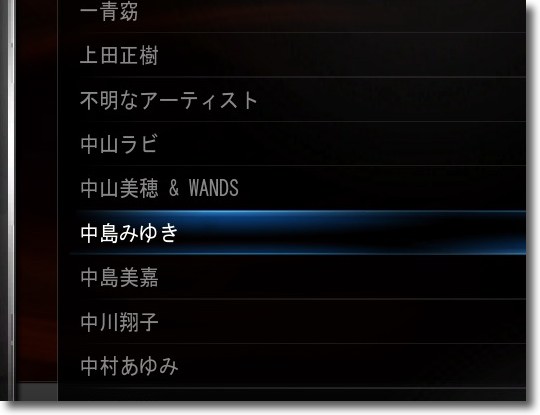

IPAFontはうまくいかなかったがMS Gothicはみごとうまくいった これで一応日本語化は成功した

この通り曲名、アーティスト名やパスも日本語で表示できるようになることはなった しかし折角の垢抜けたスキンにMSゴシックのモッチャリしたフォントが 乗っかってなんとなくトロいイメージになってしまった

ほかのフォントを試してみたが日本語がマシなフォントは英語がこんな感じになってしまったり どんどん残念な方向に進んでしまう

どうせダメ元でOSX標準フォントの「ヒラギノ角ゴProW6」をコピーして 「Arial.ttf」にファイル名を書き換えて突っ込んでみた

ヒラギノはOTFフォントなのでどうせダメだろうと思っていたらなんとうまくいってしまった 日本語化されスキンもファイル名もちゃんと表示している

やはりUI用にはヒラギノやメイリオあたりが一番バランスがとれていると思う

ファイル名もパスも日本語で表示できるようになったし 英語の部分の表示もそんなに崩れないで表示できるようになった いざとなったらメイリオを持ってこようかと思ったが ヒラギノが使えるならそれに越したことはない 2010 年 6 月 7 日anchor 相変わらず猛威を振るっているGumblarと亜種に狙われる脆弱性は?〜<緊急追記あり>昨年春から猛威を振るっているGENOウイルス、改めGumblarは昨年末にまた8080系という新種の亜種を生み出して相変わらず猛威を振るっているそうだ。 その手口は 最後のプロセスがWindows向けなので、今のところMacに対する脅威はないと言えるがMacでも標準でインストールされているJavaRuntimeを利用しているというところに注目すると、Mac向けの変種が作られる可能性だって否定できない。 また現状でも当然BootCampやVMWare Fusion、Parallelsなどを使ってWindowsを起動しているMacユーザは攻撃対象であると考えるべきだ。 この安全対策をどうするかだが、こちらの記事にあるように利用される脆弱性は大体決まっているので、ここらの設定に注意することだ。 勿論可能なら その場合どういう対策が有効かということだが、その傾向と対策をIBMのSOC(セキュリティオペレーションセンター)が発表してくれている。 これまでのところ狙われている脆弱性は またこちらの記事によると、Javaスクリプト、ActiveXなどを利用するプロセスが呼び出される時には こういうアラートを流し読みしないで、必要と思われるサイト以外を閲覧している時には、やたらOKをクリックしないこと。 Macに関しては、今のところそういう攻撃の実績がないので手も打ちようがないがAdobe ReaderのJava Scriptをオフにするくらいのことは必要かもしれない。

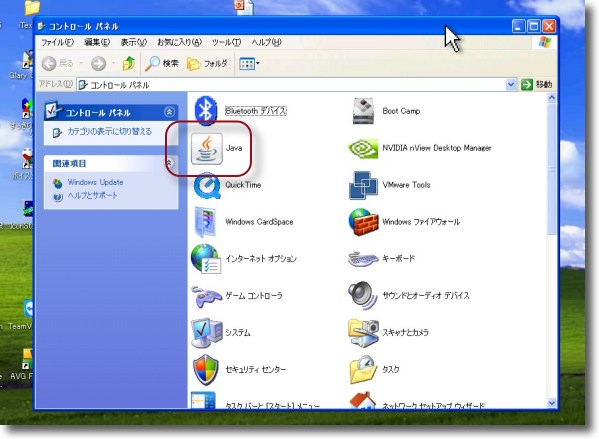

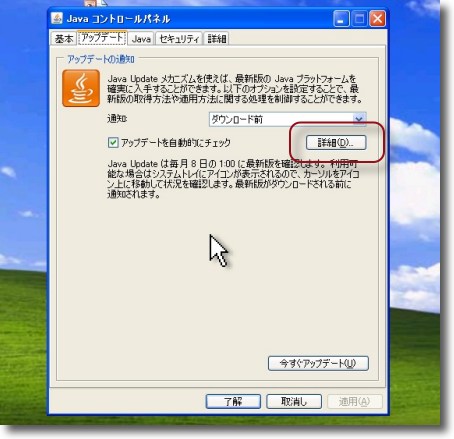

推奨されるJavaRuntimeの設定変更はここから コントロールパネルにインストールされていればJavaという項目がある

ここに入って「アップデート」タブに入る 「詳細」ボタンをクリック

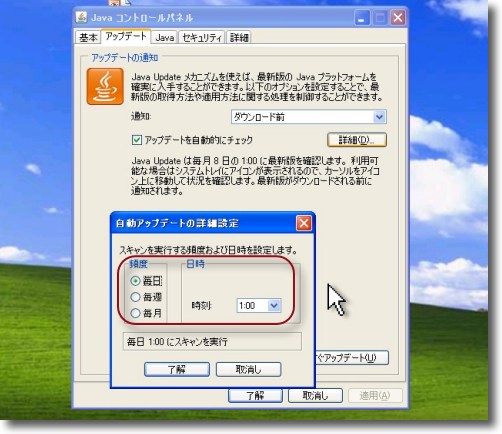

アップデートのタイムスケジュールだがデフォルトは月に一回に設定されている ゼロデイ攻撃に対してはこれでは疎漏すぎるので日に一回に変更する 可能なら日に2〜3回に設定したいところだがそういう設定はできない 必ず電源が入っていそうな時間帯を設定すること

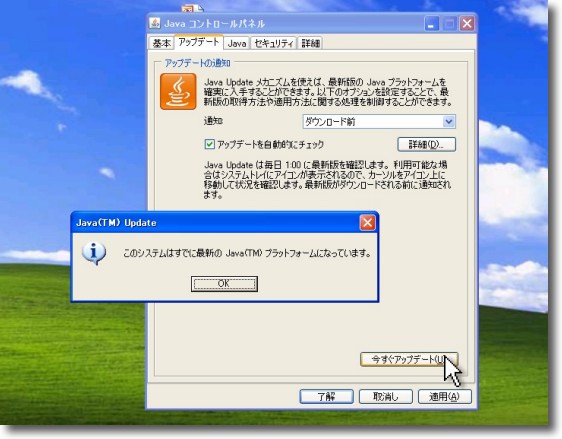

アップデートタブに戻って「今すぐアップデート」を クリックしてJRE が最新版になっていることを確認する

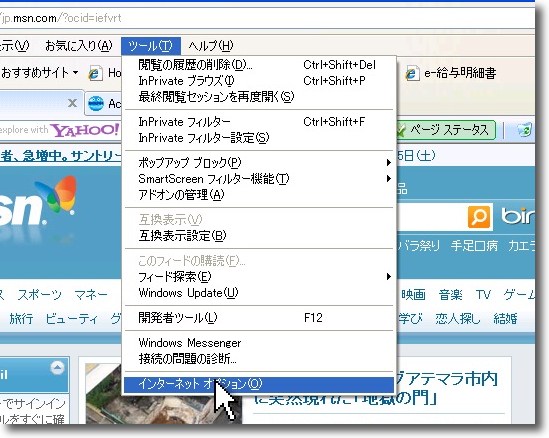

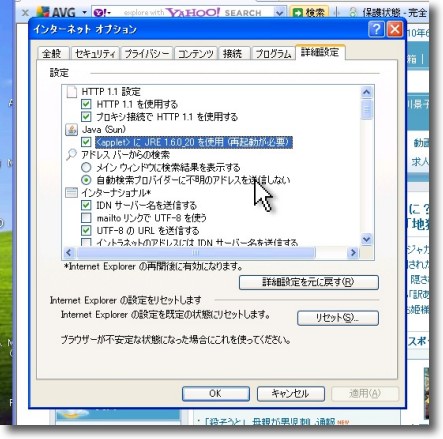

Internet Explorerの「ツール」から「インターネット オプション」に入る

ここの設定を詳細に見直す できればJava関連は全部オフが一番安全だがそれでは不便だろうから 余計な設定を外していくということで進行

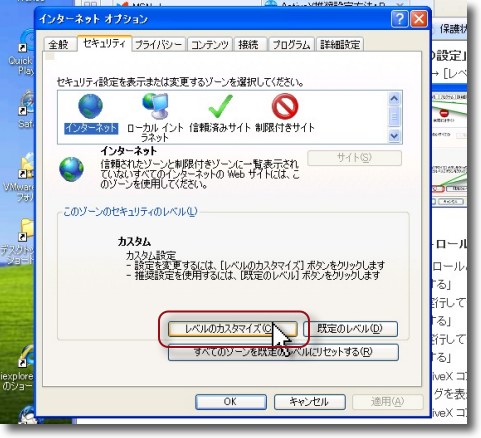

セキュリティタブに入って「インターネット」の「レベルのカスタマイズ」に入る

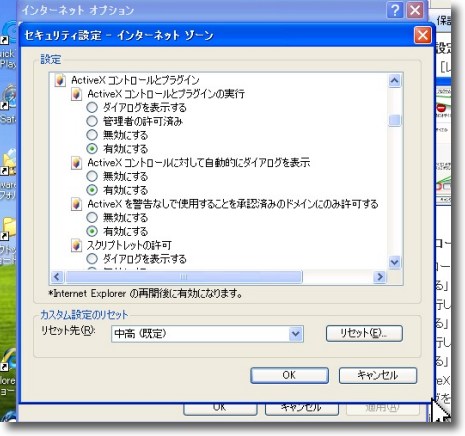

ActiveXも狙われる脆弱性の代表なのでできれば止めてしまいたいが 仕事で使うWindowsはそういうわけにはいかないことが多い それでこういうアラートを出す設定などを確認しておく

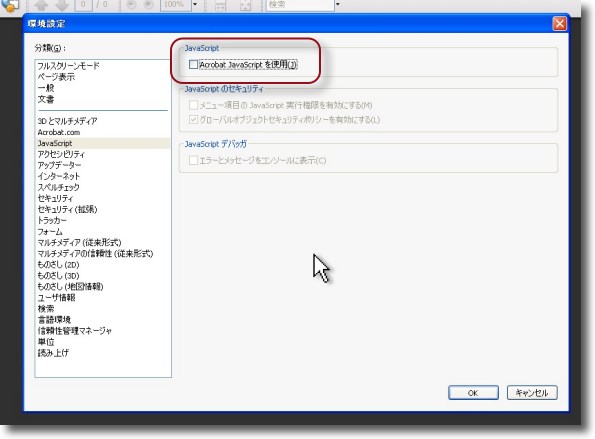

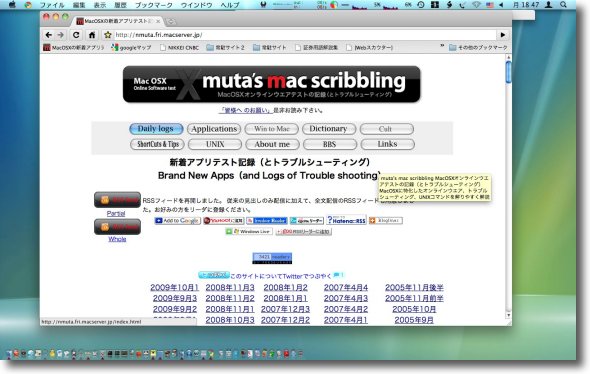

Adobe Readerを起動して環境設定に入って「JavaScript」タブに入る ここの「JavaScriptを使用」は必要ないのでチェックを外す アップデートを重ねると勝手にチェックが戻っていることが あるのでアップデートごとにここは確認する これはMacも推奨でやっておいた方が良い <緊急追記> 既に出ている脆弱性への攻撃コードは例によってWindows向けで、これによって直ちにMacでも大きな危険に直面しているとも思えないが、 2010 年 6 月 8 日anchor Safariが固まった・・・こういう時の対処法は?Safariが固まって動かなくなった時の対処法を。 症状 DNSの設定は昨年取り上げたこちらの内容。 検証 対応策 するとビンゴ! 結論を急ぐ、このフォルダの中の何が原因か、ひとつずつファイルを戻したりしていたのだが、このフォルダの中で失ったら「痛い」というのは「ブックマーク」ファイルだけだということに気がついた。 これを戻したところ、なんということでしょう! 追加対策として一応Safariのリセットをやっといた。 結論 最近Safariが重く遅くなっていたのだが、そういう場合の原因は殆ど履歴とファビコンに尽きるようだ。

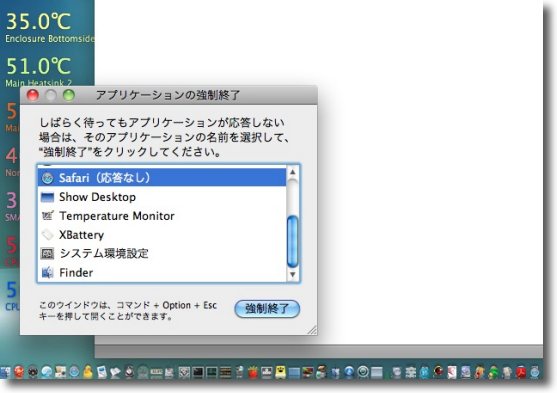

DNSの設定をいじったらSafariは虹色ボールを回転させて「反応なし」になってしまった 何度Safariを再起動してもシステム再起動しても操作を全く受け付けない

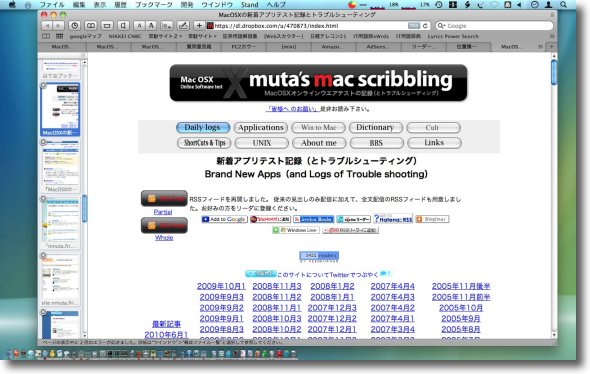

DNSの設定変更が原因なのか単なるトリガーだったのかを確認するため 同じwebkitエンジンのChromeを起動してみた

Google Chromeは問題なく起動し操作に不具合もないしwebも正常に表示している トラブルはDNSの設定の問題ではなくそのショックでSafariの何かが壊れたと断定

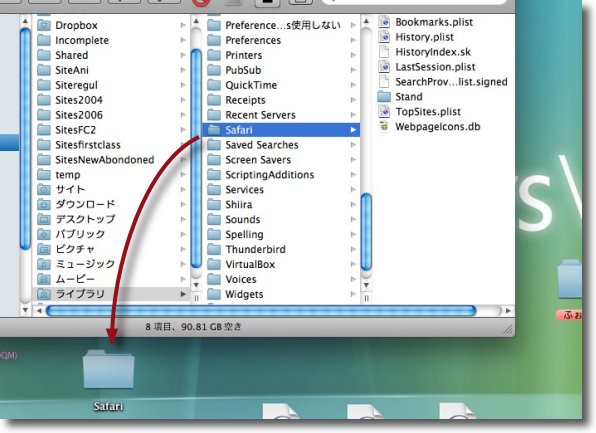

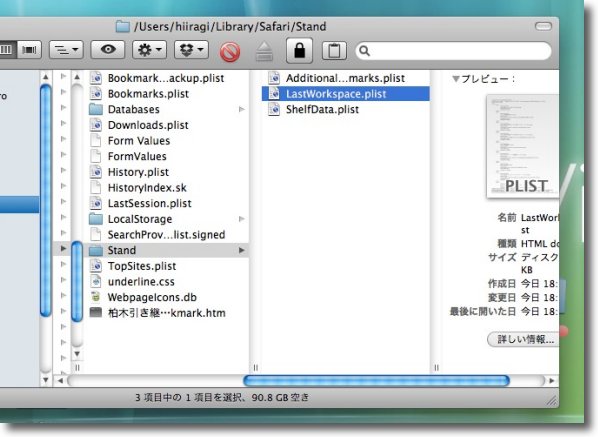

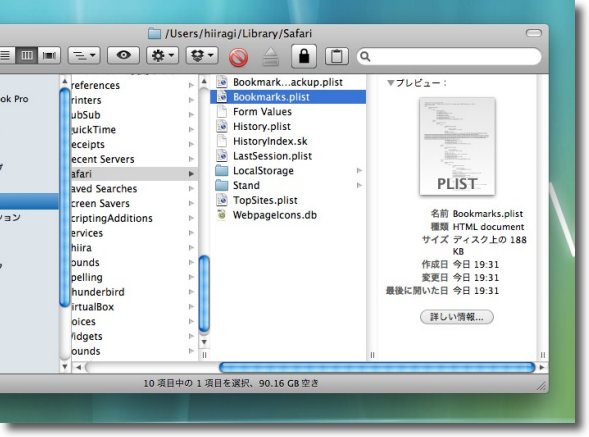

~/Library/SafariにあるSafariのプロフィールデータが入っているフォルダを ごっそりユーザライブラリフォルダから取り出して出してみた そしてSafariを起動すると当然ブックマークは全部消えているが 正常に起動できて操作も普通にできるようになった トラブルはここに限定された

最初SafariStandあたりを疑ってここのファイルを戻したりしたが関係なかった

ふと思い直してここに入っているファイルのうち なくなったら厳しいのはブックマークだけだと気がついた なのでこのBookmarkCheck_Backup.plist、Bookmarks.plist という二つのファイルだけ元に戻した

これでブックマークを元に戻してちゃんとweb表示もできるようになった 後で考えたら壊れたのは履歴ファイルだったような気がする もう消してしまったので検証のしようがないが

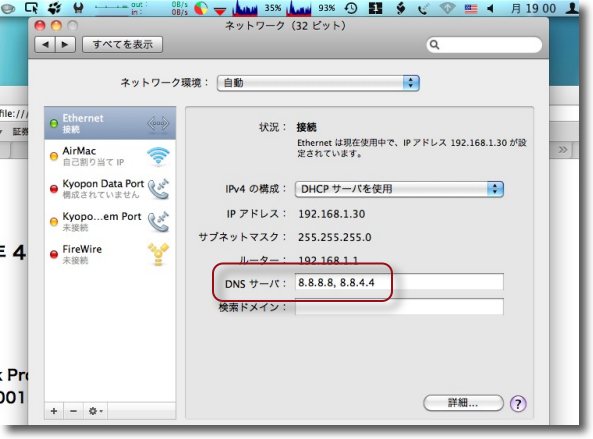

ことの起こりはこれ GoogleDNSサービスを利用するためにDNSに 8.8.8.8と8.8.4.4というIPアドレスを入れるというもの 誤解を避けるために言えばこれ自体は何ら問題ないし 今もこの設定のままだがSafariは問題なく動いている

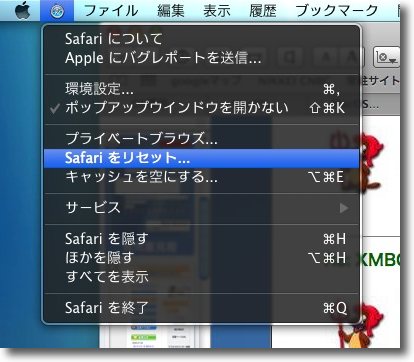

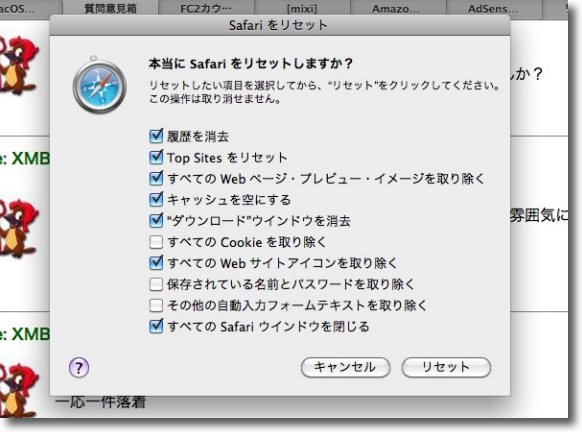

Safariはどうも履歴周りでトラブルを起こすことが多いようだ そこで時々Safariのリセットをすることをお奨めする メニューからSafariをリセットを選ぶ

私はこういう感じの設定にしてリセットをかけている Safariが重く遅くなる原因は大概履歴だからこういうリセットでも有効な筈だ 現に今私のところではSafariはキビキビ動いている anchor  チラシアプリ(Freeware via App Store) 日本最大のチラシポータル「Shufoo!」(Yahoo!のもじり?)のチラシ情報を検索・閲覧できるチラシクライアントApp iPhone、iPod、おそらくiPadで利用できる。 さて時はWWDC開けである。 「またiPhone買うの?この前買ったばかりじゃない! まともに反論してはいけない。 「新聞の購読をやめれば良い。新聞なんて最近誰も読んでないし、ニュースはネットで見られるし。それでなんとかしようよ」 なんてうっかり言おうものなら 新聞の購読料は確かに高い。 そこでヨメがiPhone、iPod Touchを使っているなら、あるいはiPadを家族で共用できるならこれにこのチラシアプリをインストールすることをお勧めする。 これをヨメに利用してもらって、リアルなチラシとどちらが便利か試用してもらおう。 そういう使い方に充分対応できるくらいこのポータルの充実ぶりはすごいし、iPadでの表示を確認していないのだが特にiPadにこそこれは向いているアプリだと思われる。

チラシアプリの初回起動の時に現在位置を登録する GPS機能で探すか郵便番号検索で履歴が残るので次回からこの履歴から検索に入れる

検索結果のリスト表示

そのひとつに入るとチラシの全景が表示される

勿論見たいところをタッチ操作で拡大できる

214という検索総数に注目してもらいたい あらゆるジャンルのチラシがリストに入っている 2010 年 6 月 9 日anchor  Open XML Converter(Freeware) Office 2008 for MacやOffice 2007 for Windowsで作成されたファイルをそれ以前のバージョンで開くことができるように変換するアプリ。 マイクロソフトのMacBU(マックビジネスユニット)はなかなか良い仕事をしているなと思うのは、こういうMacの互換性に関するプラグイン、変換アプリを結構こまめに作ってそれを無償公開しているというところだ。 変換といっても全てトランスレートしてくれるわけではなく変換できない部分は切り捨ててしまう。 それでもこういうアプリがあるのはありがたいと思う。 あまり数は多くないが、それでもお取引先で2007以降のOfficeを導入しているところはやはりあるわけで、そういうところにいちいち「旧バージョンに変換保存して送り直してくれ」とお願いするわけにもいかない。 やや不安はあるがこういうものに頼らざるを得ない。

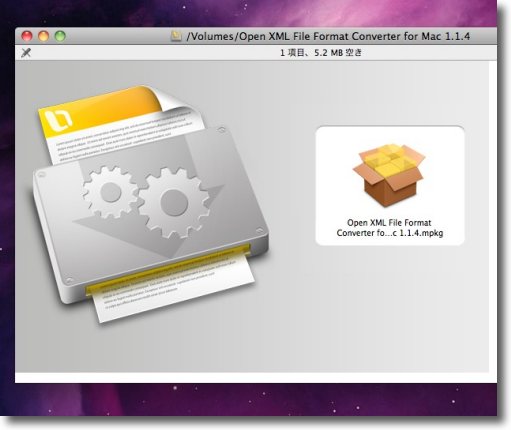

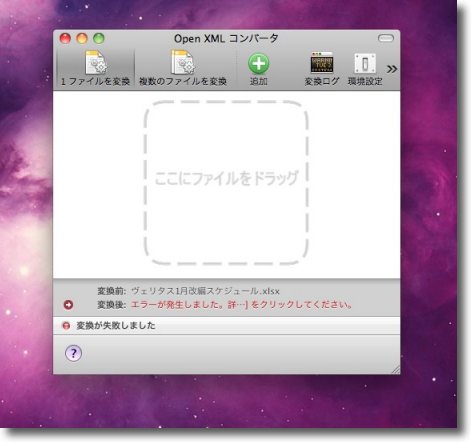

例えばOffice 2007で作成された.xlsx、.docx等の 拡張子を持つエクセル、ワードファイルは Office 2004以前のバージョンでは開くことができない ファイルから指定してもこういう表示が出るだけだ

Open XML Converterはインストーラで配布されている

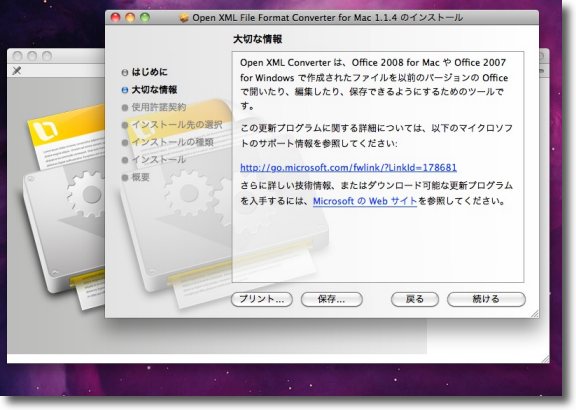

インストールは特に悩むこともなくインストーラの指示通りに進行すれば良い

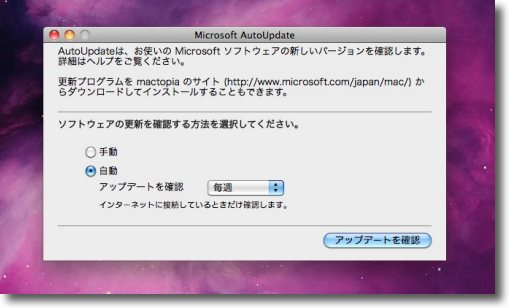

インストール時に同時にMicrosoft AutoUpdateというアプリもインストールされる これでMacの最近のアプリと同じようにバージョンアップを自動チェックできる

初回起動時はこういう表示が出る スプラッシュというほどでもない普通の概要なので次回から表示する必要はないだろう

ここに変換したいファイルをドロップするか右クリック等で 起動するアプリにOpen XML Converterを指定して開けば変換が始まる デフォルトの設定では元ファイルと同じディレクトリに変換後のファイルも生成される

変換進行中の様子

そして大抵の場合変換が完了したらこのようにエラー表示になる どうしても脱落する要素はいくつかあるからだ

.docx、.xlsx等のファイルをいつも変換するのなら「情報を見る」タグで Open XML Converterを指定して「すべてを変更」ボタンをクリックすれば 次回からワンクリックで自動的に変換が始まる anchor Adobe ReaderなどのAdobe製品にまた脆弱性を狙った攻撃が開始されているシマンテックのリリースによるとAdobe Reader、Flash Player、Acrobatなどに脆弱性が発見され、これを攻撃するエクスプロイトの存在も確認されたそうだ。 どういうことかと言うと、またしても繰り返すGumblarの悪夢ということだ。 Adobe製品の脆弱性なので、対象はWindowsだけでなくMacやLinuxも含まれるということになる。 ただし今のところ言及されているエクスプロイトのペイロードになるべきコードはWindows向けのものだけだ。 以下はシマンテックのプレスリリースから。2010年6月8日 2010 年 6 月 10 日anchor  AVG AntiVirus Free 9(Freeware) WindowsのアンチウイルスソフトのAVGのバージョンが9に上がっている。 ちょっと用があってWindows環境のアンチウイルスをシマンテックアンチウイルスをアンインストールしてAVG9をインストールしてテストしてみた。 見た感じは大きく変わっていないが、改変はされているらしい。

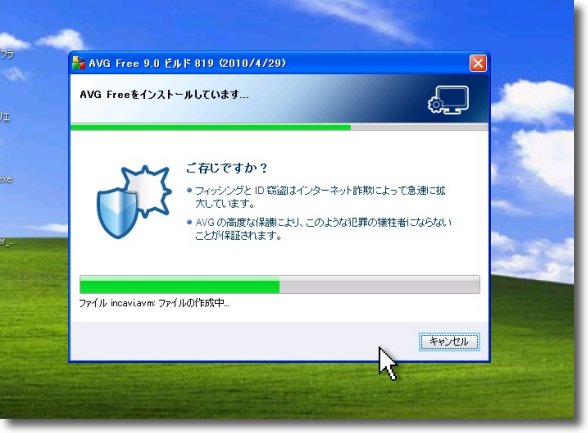

AVG9のインストール風景

インストール中にいろいろレクチャーしてくれるが もとよりアンチウイルスソフトのフィッシング対策は オマケ機能程度と理解しているのでそういうところにはあまり期待していない システムに入り込んだマルウエアさえしっかりクリーニングしてくれればこの手のソフトは充分だ

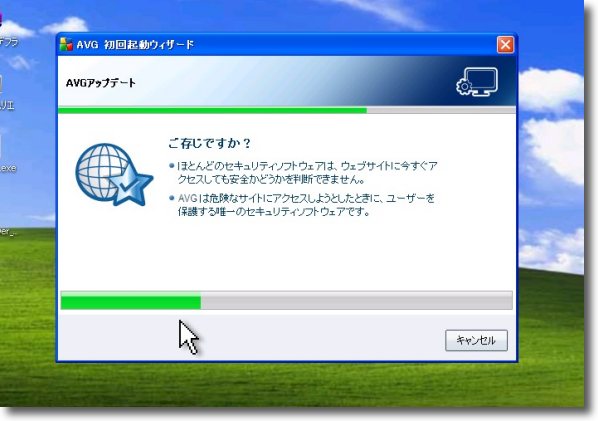

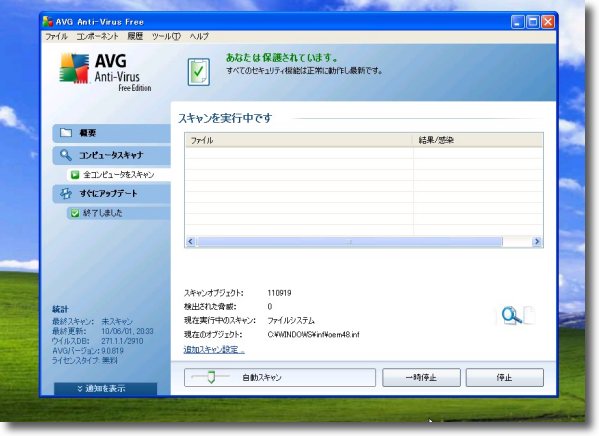

システム全域スキャンをかけてみる このプロセス中はやはりCPUはフルアップしてシステムの動きは重くなる

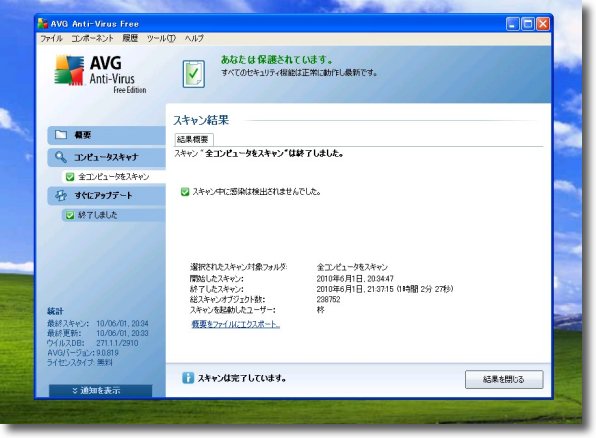

およそ24万のファイルを含むシステム全域のスキャンに要した時間はほぼ1時間 ヒューリスティカルスキャンを含むならまあまあ良いところじゃないだろうか

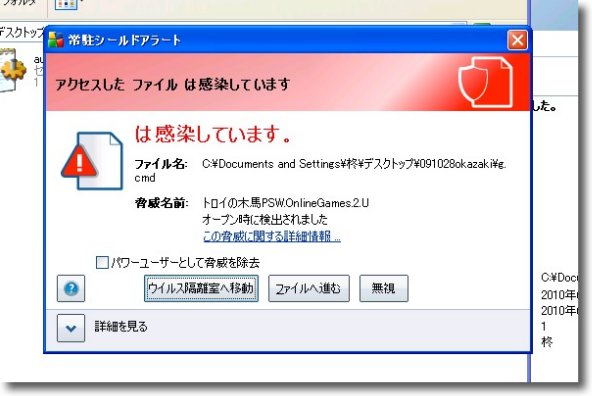

ファイルを監視する常駐シールド(オートプロテクト)の感染ファイルを 感知する動きはシマンテックアンチウイルス等とはちょっと違う 監視している内蔵ディスクにウイルスを置いてもすぐには反応しない そのファイルを開こうとした時にこういうアラートが出る ウイルスがアクティブになる前にブロックしてくれれば良いわけだから これでも問題ないとも言えるがAVGは片時もオフにしてはいけないということだ |