2010 年 4 月 11 日anchor  Release Memory for Snow Leopard(Freeware) 当サイト盟友の「うむらうす」の「ハル」さんの労作「Freemem Set」のSnowLeopard対応版。 「ハル」さんのアップルスクリプト習作から始まった「Freemem」シリーズは、Macのメモリを解放するアプリということで「ものかの」さんのLibera Memory と並んでただ二つのアプリとして広まっていると思う。 「ものかの」さんのLibera Memoryと微妙に作動原理が違うのも良いところで、併せて使えばメモリの有効活用ができる。 ことの発端はMacOSXのメモリ管理はアプリを終了してもインアクティブなメモリ領域をなかなか解放しないという仕様をなんとかしたいということから始まっている。 しかし今メモリの占拠量がどの程度かなんていちいち監視しているわけにもいかないし、そういう監視が必要な重い作業をしている時は、大概マニュアルで監視する余裕がない時だから自動でメモリを監視して残り容量が少なくなってきたら、解放プロセスを開始するFreemem Keeperなんてアプリまで「ハル」さんが開発して、今ではそれらを同梱セットで配付しているわけだ。 これに「わかば」さんや「Edm2」さんが作ったアイコンがついて、それぞれのバージョンで配布されている。 今回はSnowLeopardのスクリプトの流儀が若干変更されたのに伴って、手を入れてSnowLeopardに対応したのと、「わかば」さんの新作アイコンがRelease Memory for Snow Leopardについたので、それらもセットされ配布された。 Release Memory for Snow Leopardは一回こっきりメモリを解放する、

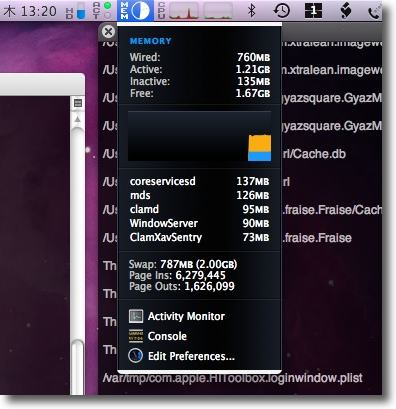

Release Memory for Snow Leopardを起動してメモリを解放してみる アプリをいろいろ終了した後なのでメモリの空き容量が1.6GB、 Swapへの書き出し領域も787MB/2GBでなかなか良いレベルまで解放されている しかし本当はSwapができる前にかけないと一度できてしまったSwapはなかなか消えない

Release Memory for Snow Leopardのアイコンは「わかば」さんの新作 このアイコンのいきさつについては 「わかばマークのMacの備忘録」さんのこちらのページを参照のこと

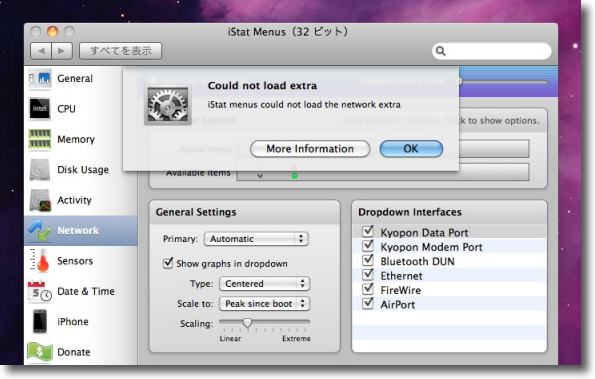

そのアイコンは512pxlのサイズで作られていて非常に凝った作りになっている インド人の計算アプリといい「わかば」さんはなかなか面白いセンスの持ち主と見た 2010 年 4 月 12 日anchor SnowLeopard乗り換え以来iStat menusの失われた機能を復活させる表題の通り。 ところがiStat menusがSnowLeopardに対応したといいながら、一番頻繁に見ていたネットワークの表示ができなくなってしまっていた。 それで無しで我慢しようかと思ったが、やはりないと不便なのでiStat menus以前に使っていたMenu Metersを試してみた。 こうしてゴテゴテ常駐アプリが増えてしまうのかもしれない。 anchor  iStat menus(Freeware) 昨年にSnowLeopardに対応と発表しているが、何故か私のところではネットワークが表示できない。

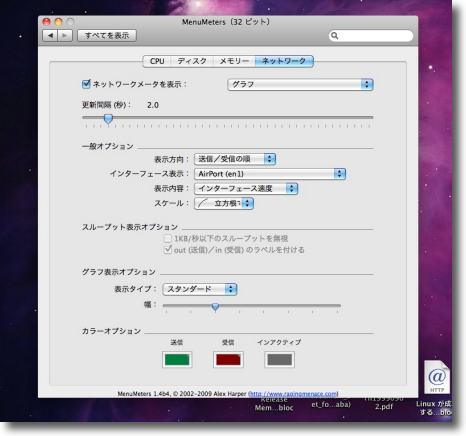

iStat menusのネットワーク表示にチェックを入れようとしても 「ネットワークエクストラをロードできない」というアラートを出してこの先に進めない anchor MenuMeters(Freeware) iStat menus以前に愛用していたMenuMetersもSnowLeopard対応を謳っていて、こちらはどの機能も完全に動いている。 無しで済まそうかと思ったがやはりないと不便なので。

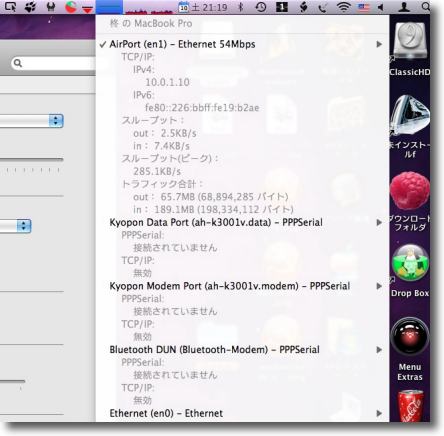

MenuMetersの方はネットワークも問題なく表示できる なのでこの項目だけMenuMetersで表示させることにした

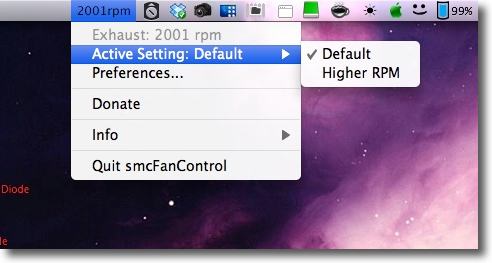

この通りiStat menusの項目の間にMenuMetersの表示が並んでいる 常駐アプリを増やしてしまうことになるがやはり必要なので... anchor  smcFanControl(Freeware) ついでにいつの間にか無くなってしまったiStat menusのファン回転数の表示をこれも以前に愛用していたsmcFanControlにやらせることにした。 気になるのは夏場の暑い時期だけなのだが、ファンの音が結構しているのに回転数がどうなっているのか分からないのはちょっと不安なので。 なお、このsmcFanControlはファンの回転数を上げることもできるが、そういう機能は夏場の本当に温度がヤバい時期にしか使わないと思う。

smcFanControlを使ってファン回転数を表示させた 2010 年 4 月 13 日anchor SnowLeopard乗り換え以来、頻繁に落ちていたMinimumMenuの問題は対応版が出ていたanchor  MinimumMenu(Freeware) メニューバーを隅から隅まで見せてくれてスッキリ使えるMinimumMenuのSnowLeopard対応版。 MinimumMenu/ミニマムメニュー、略称「ミニュー」はメニューコマンド項目が一つもないアプリ。 しかし表題の通りSnowLeopardに乗り換えてからこのMinimumMenuが頻繁に落ちるようになった。 「ザリガニが見ていた...。」さんがSnowLeopard対応版のv.0.2b1を出してくれたので、この問題は解決した。 なおメニューバーに出るアプリの名称は 特にFruitMenuがSnowLeopard乗り換え以来機能しなくなってしまったので、この仕様変更はありがたかったりする。

MinimumMenuを起動するとメニューバーがほぼ隅から隅まで使える おかげでたくさんのステータスアイコンや常駐ソフトのアイコンを 表示している私のようなユーザは大変助かっている 今回のv.0.2b1はSnowLeopardにに対応したのとアプリケーションネームが英語表記になった この方が1文字分か1文字半くらいスペースが節約出来るのでこの変更は歓迎だ

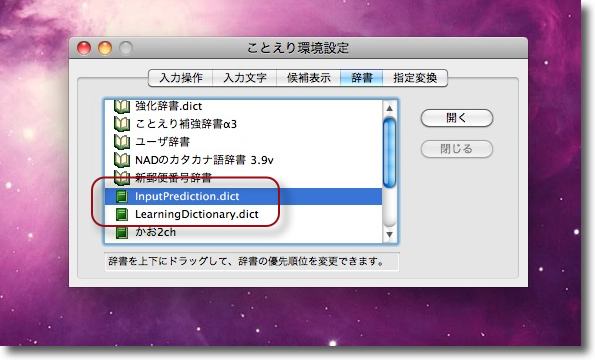

ちなみに今の私にデスクトップはこんな感じ ゴテゴテと細かいものを詰め込んでいるともいえるが このレイアウトはもう手に馴染んでいる 他の人には使いにくいレイアウトだろうと思う anchor SnowLeopard乗り換え以来、頻繁に虹色ボールを表示していたことえりの問題を解決SnowLeopard乗り換え以来、日本語のテキストを打っていると虹色ボールがぐるぐる回り始めてそれ以上入力できなくなる不具合が続いていた。 これと似た例がないか探すとこちらに記述があった。 www.ecc.u-tokyo.ac.jp [FAQ- よくある質問] iMac端末で日本語入力ができない現象について こちらはこのバグのせいで特定の単語が入力できなくなるという不具合だが、プロセスが似ている。 また「ことえり」の「単語登録/辞書編集」に入って保存先が この二つの辞書がここに見えているのは、リンク先の東京大学によるとバグなんだそうだ。

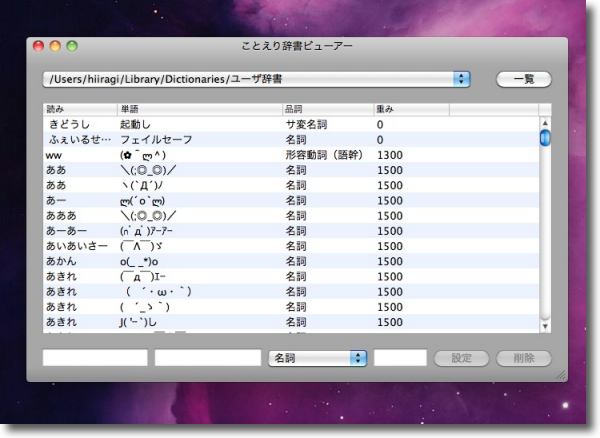

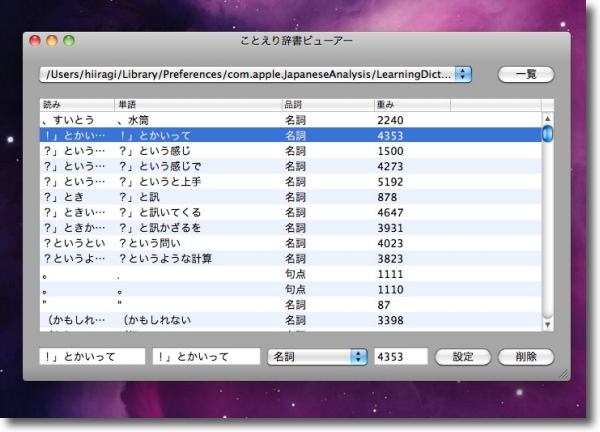

「ことえり」の「環境設定を表示」に入って「辞書」タブを開いて InputPrediction.dict、LearningDictionary.dictという辞書が見えていたらこれを閉じる これで虹色ボールでことえりが止まるという問題は解決した SnowLeopardはLeopardのバグフィックス版なのかと思っていたが、こうして使ってみるとLeopardにはなかったような細かい不具合がいろいろあるような気がしている。 anchor  KotoeriDictionaryViewer(Freeware) ことえり辞書を開いて編集できるアプリ。 東京大学によるとSnowLeopardには それでこの二つの辞書に余計な項目が登録されていると動作が遅くなる可能性がある。 それでことえり辞書を編集できるアプリがないか探していたところ、このKotoeriDictionaryViewerに出会った。 ところが配付元によると、Tiger/OS10.4ならば問題なく動くが、Leopard/OS10.5以降では編集ができないとか、一部の項目で削除ができない等の問題が起きるそうだ。 この辞書編集のAPIはAppleの非推奨のAPIになってしまっているそうなので、今のところSnowLeopard最新版でも動いているが、今後も動くとは限らない。

KotoeriDictionaryViewerを使ってまずユーザ辞書を開いてみる いろいろ実用的な単語を登録したつもりだったがこうしてみると顔文字ばっかじゃないの

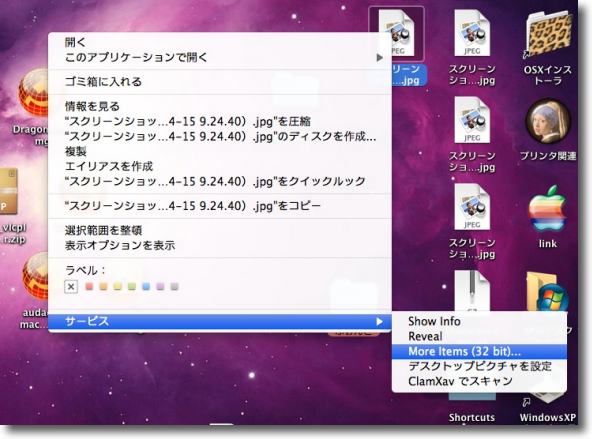

問題のLearningDictionary.dictを開いてみると 確かにどうでもいいような誤変換等のゴミが溜まっている これを掃除するとかなり動作は軽くなる筈だ <追記> 2010 年 4 月 14 日anchor ニッケーのリンクポリシーがクソなわけ〜事情を知らないで「馬鹿じゃないの?」とか言わない方がいいと思う〜さらに「ネット無料サービス」は永遠不変の原理ではないここのところ先月スタートした日経新聞電子版のリンクポリシーでネット界隈が盛り上がっていて、この話題には敢えて触れないでおこうかとも思ったけどなんとなく議論が拡散していきそうなので、思ったことを少し。 日経がどういうリンクポリシーを掲げているかは、新聞各社との比較でこちらが詳しい。 それで当サイトも個別記事へのリンクを張ってしまったので、場合によっては損害賠償の対象になりうるということなのかもしれない。 私自身のリンクに対する考え方は当サイトのトップに掲げているので参照してもらいたい。 また個別記事の無断転載もOKで、それどころかサイト全体をまるまるコピーしてどこかに転載したとしても気にしないので勝手にやってもらいたいと考えている。 そういう立場を取っている私から見て、このリンクポリシーをどう思うかと聞かれたら でも個人サイトである当サイトと、ニッケーの場合ではやはり事情が違うんではないかな。 その事情について比較的客観的に分析しているサイトもいくつかあった。 正直言うとWEB界隈の人達はまだまだ浮世離れしているなというのが私の感想。 過去にニッケーのグループ会社にサイトに無断リンクを張って その手の投資会社は このリンクのされ方が、まるでニッケーが全面的にこの投資ブローカーをサポートしていると誤解されるような内容だったので、総務省から「注意喚起」まで出てしまったり、結構な騒ぎになったことがある。 このリンクポリシーを見ていて最初に思い出したのはこの騒ぎだった。 だからこのニッケーのリンクポリシーはお世辞にも褒められるような内容ではないが、ある程度仕方がないという事情も理解できる。 この手の「無断リンク禁止」みたいなリンクポリシーを見ると脊椎反射のように 私のところのような個人サイトはこうしたゴロツキに悪用されるなんてことはあまり考えられないし、もしそういうことがあれば個別に対応すればいいのだし、どうにも手に負えなくなったらたかが個人サイトなのだからサイトを閉じてしまえばいいだけのことだ。 しかしメディアとして法人でWEBの世界に入っていくのはそれとは事情が違う。 それよりもWEB新聞の使い勝手の実装について批判したこちらの記事は評価できる。 これはやはりまだ「社会実験」の段階だし、UIや料金も含めてどういう設定がメディアとしていいのかを試行錯誤していく「叩き台」だと考えるのがふさわしいと思う。 こうした日本のメディアは、今本当に危機的な状況にあって電子の世界で生き残りができなければ本当にかつての紡績業や造船業が辿った同じ道をなぞらなくてはいけなくなるという危機感がある。 WEB界隈には けれどもこれも脊椎反射的な反応で、こういう人達が大好きなYahoo!ニュース等の無料WEBニュースサイトは結局こういう朝毎読産日経からニュースを買っているわけで、大元の有料大手メディアが倒産してしまったらこうした良質な無料ニュースも読めなくなってしまう。 無料配信をポリシーにしている市民記者WEBメディアはここのところ立て続けに廃刊、休刊に追い込まれているし、良質なところは消えて結局質的に低めのところだけが生き残っていく「グレシャムの法則」通りのことが起き始めているのではないか。 「今時カネ払って新聞なんか読むか!」 私の個人的な感想をいえばWEBの無料サービス文化の前途には非常に暗いものを感じていて、自分自身もそういう体験をしたし、これから皆さんが利用するサービスもますます二極化が進んで それどころか安価で高質なサービスも成立しないだろう。 WEBでメディアがビジネスとして成立すればいいのだが、成立しないことが判明すればニュース界隈は、このような両極の姿になっていくだろう。 必死になってニッケーを叩いている連中はそれでいいのか、考えてから持論をたれた方がいいように思う。 ということでまた例によってタイトルは釣りでした。 2010 年 4 月 15 日anchor Twitter始めましたヒジョーに出遅れた感じがあるのだが、Twitterのアカウントを作って始めてみた。 それで何をするかというアイデアもないのだが、皆がどう活用しているのか知りたくなった。 アカウントmutamacということでよろしく。 今のところ、折角のmixiアカウントは幽霊アカウントになってしまっているが、Twitterは活かせるだろうか。 2010 年 4 月 16 日anchor SnowLeopardのコンテクストメニューが復活した〜一部分だが・・・このTipsはこちらの ヴェアダルさんサイト で知った。 anchor  Shortcuts2(Freeware) コンテクストメニューにショートカットキーを割り当てるShortcutsがSnowLeopardに対応して、SnowLeopardでは全滅状態だった32ビットのコンテクストメニューが復活する。 AppleはメニューエクストラやコンテクストメニューなどのAPIからサードパーティや、デベロッパーを締め出そうという方針を相変わらず持っているようで、今回のSnowLeopardではその姿勢がますますはっきりしてきた。 コンテクストメニューが全滅したことで一番イタかったのは、QuickAccessCMが使えなくなったことと、あとはAmCopyPathCMXが動かなくなったことか。 この二つは両方ともShortcutsを使ってショートカットキーを割り当てて、ショートカットキー一発でファイルを移動したり、好きな場所にエイリアスを一発で作ったり、ファイルのパスをペーストボードに貼付けたりして便利に使っていた。 それでヴェアダルさんの記事を見て狂喜乱舞して試したところ、確かにコンテクストメニュープラグインが復活する。 今回のShortcutsはバージョンが2に上がって64ビットに対応したということらしい。

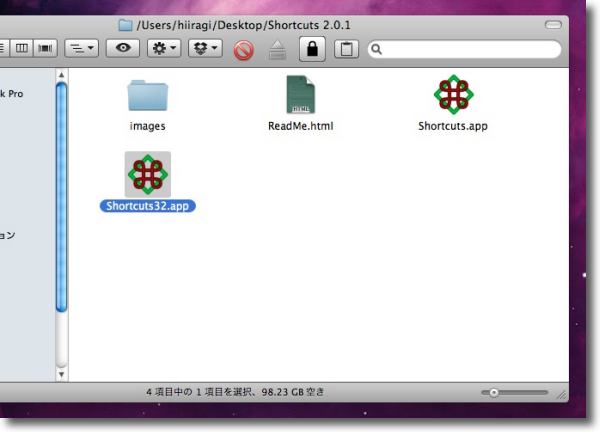

Shortcuts2のディスクイメージにはスタンダードバージョン(64)と 32ビットバージョンが同梱されている Leopard以前で使っていたプラグインを復活させる場合は32ビットバージョンを起動する

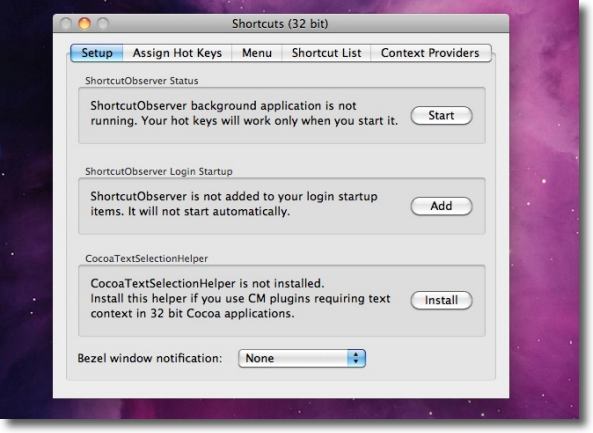

設定の「セットアップ」に入って「Start」をクリック デーモンをログイン時に自動起動するには「Add」ボタンをクリック Cocoaアプリでテキストを選択して右クリックなどを 実現したい場合は「Install」ボタンをクリック

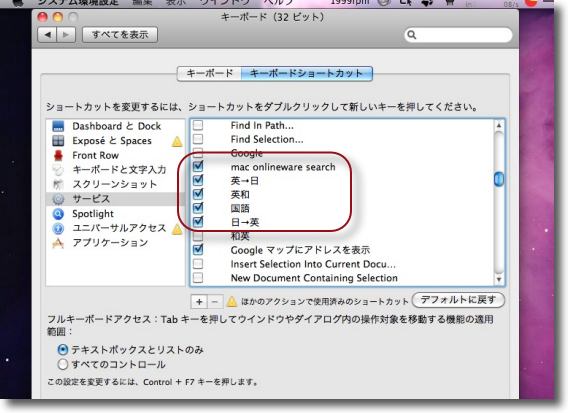

システム環境設定の「キーボード」に入って「キーボードショートカット」タブに入る 「サービス」のこれらの機能をチェックを入れて有効にしてみよう

例えば「サービス」の中には英文和訳やmac onlineware searchなどが復活している また「ハル」さんの力作を愛用できるようになった

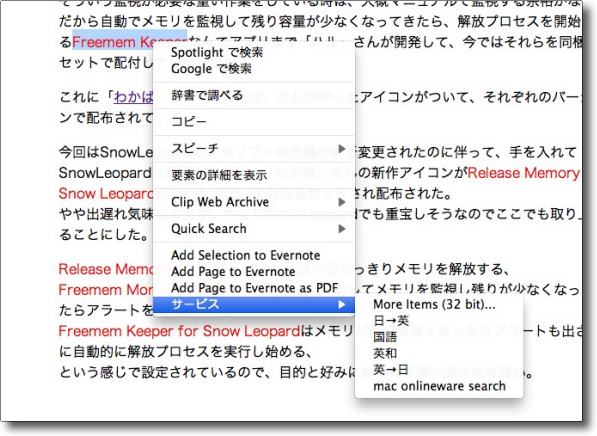

ファイル操作等でコンテクストメニューを利用する時には 右クリックから「More Items(32bit)...」の項目に入る

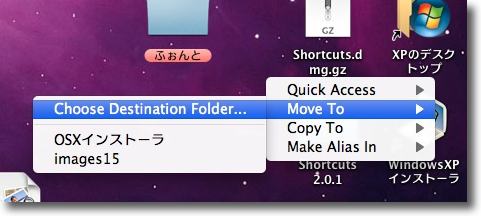

すると新しいコンテクストメニューが現れてここに プラグインを入れたコンテクストメニューが表示される 2段落ちになってしまったLeopardのコンテクストメニューから さらにもう一段手間が増えてしまった しかし一部これでも動かないものがありながらも コンテクストメニューが使えるというのはやはり大きい

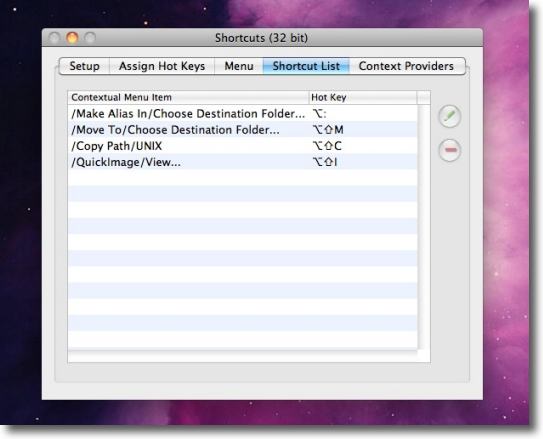

Shortcutsの本来の機能はこのコンテクストメニューにショートカットキーを割り当てることだ 割り当てられたリストは「Shortcut List」で確認できる

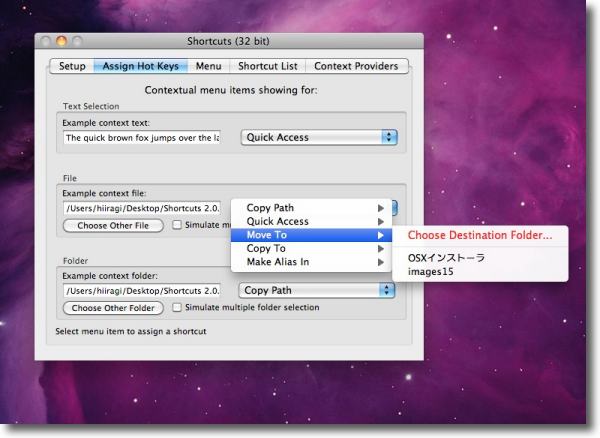

ショートカットキーの設定の仕方は「Asign Hot Keys」タブに入って でプルダウンから設定したいメニューを選ぶ ちなみに赤くなっているメニューはもう設定済みの項目だ

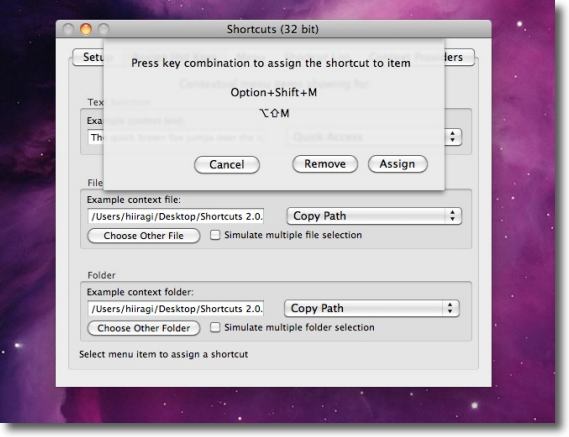

するとショートカットキーの組み合わせを聞かれるので 他のショートカットキーと衝突しない組み合わせを考えてタイプする

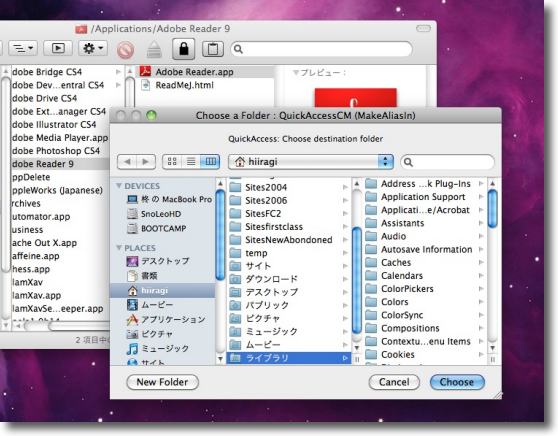

例えばこれはQuickAccessCMの「エイリアスを作る」メニューをホットキーで呼び出したところ ショートカットキー一発でエイリアスをどこに作りたいか聞いてくるので キー一発クリック一発でどこでも自由な場所に直接エイリアスが作れる この操作に慣れたらまずエイリアスを作ってからドラッグで 移動する標準のやり方がカッタルくなるに違いない

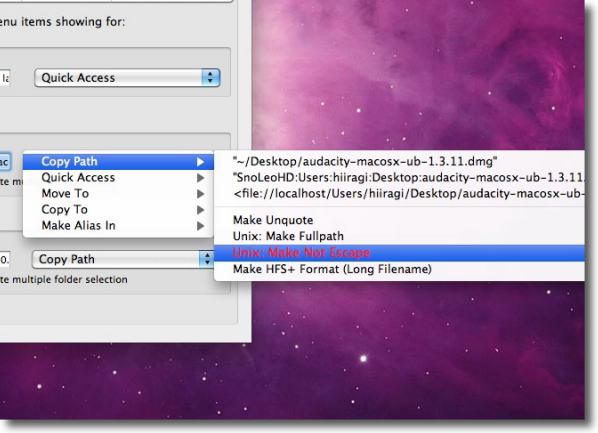

ただUNIXパスをペーストボードに貼付けてくれるAmCopyPathCMXは コンテクストメニューとしてはちゃんと動くもののキー設定はうまくいかない 一応このように設定はできるのだが・・・

何故かショートカットキーからは呼び出せない 最近は専らCopyPathを愛用していたので この機能は代用が利くのだがでもショートカットキーもあるともっと便利だった また一部のプラグインはやはりコンテクストメニューそのものにも表示できない これは仕方がないということか・・・ anchor Linuxが普及しないわけというお題で何か書き始めたのだが、どうも検証が不十分なので成立しない。 Windows Serverにシェアを奪われるLinux - ITmedia エンタープライズ [ThinkIT] 第1回:データで見るエンタープライズサーバOS市場動向 (2-3) Linux が成功するには不況の辛い時期が必要? - japan.internet.com LinuxTutorial こういうスレも延々と立っている。 手許には野村総研の産業リサーチレポートの これと似たようなことを当サイトでも書いてしまったが、このリポートはなんと1999年に書かれている。 こういうことについて考察してみようと思ったが、肝心のLinuxが「普及している」と評価していいのか「普及していない」と評価していいのかよくわからない。 2010 年 4 月 17 日anchor Firefoxはファイルブラウザとしても使えるのかこれはBBSに「tera」さんからいただいた情報。 ということでさっそく試してみました。 考えたらWindows世界ではInternet Explorerと競合しないといけないわけだからファイルブラウザとしての機能も当然要求されるわけか。

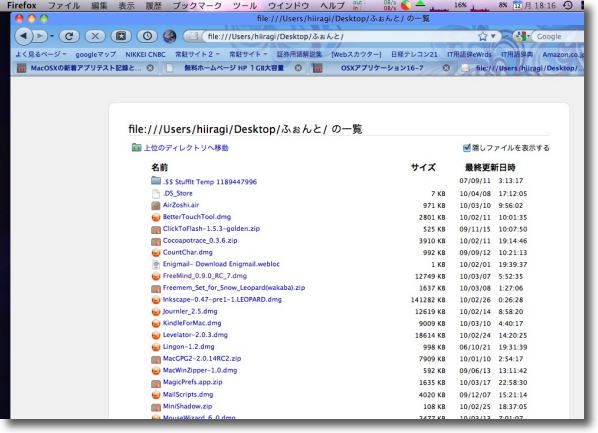

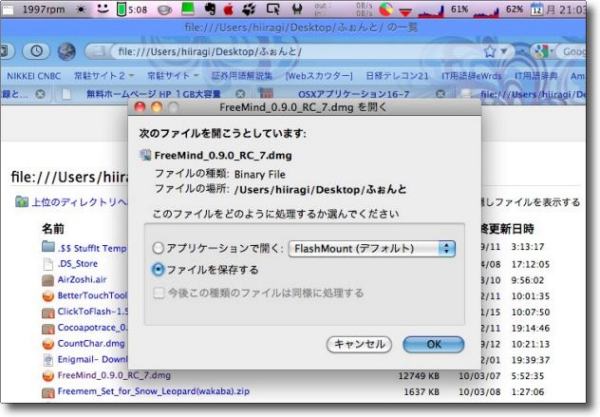

Firefoxのウインドウにフォルダやボリュームをドロップすると このようにディレクトリのパスと構成をリスト表示する だけじゃないよ・・・

リストのフォルダをクリックするとそのディレクトリに入っていけるし ファイルをクリックすると「そのファイルを開くか?」と聞いてくる インターネット上のファイルをダウンロードするか実行するかと聞くのと同じふるまいだ 考えたらローカルディレクトリもインターネットもTCP/IPから見れば 一意のディレクトリだから同じ振る舞いをするということなのかもしれない Finderがクラッシュして動かなくなったらFirefoxで代用ができるというTips(なのか?) 2010 年 4 月 18 日anchor Twitterつぶやきボタンを設置スタティックなhtmlサイトである当サイトにも貼れるのかどうかテストしてみる。 つぶやきボタン - ブログ1年生でも設置できる超シンプルTwitterボタン <追記> 2010 年 4 月 19 日anchor オペレーションシステムいろいろ〜デスクトップキャプチャーをコレクションしてみた先日MacBook Pro導入をきっかけに、移行ファイルや外付けハードディスクの中身の総ざらえをやっていたところ懐かしい画像が出てきた。 OS10.0から一つ飛ばしでOS10.2Jaguarを導入した当時のデスクトップキャプチャーがいろいろ出てきて、今見返すとかなり頻繁にデスクトップのレイアウトやテクスチャーを変えたりしていた。 一つにはOS Xの使い勝手に戸惑いを感じていて、OS9風の使い勝手をどうやったら再現できるかという試行錯誤をやっていたからだ。 今ではOS9の使用感を再現したいとも思っていないし、そんなことを考えていたこともすっかり忘れていた。 でも昔のキャプチャーを見ていたら、私もかなり試行錯誤していたのを思い出した。 こうして見ると私ってOSフェチだったのかもしれない。 「私が愛したOS達」をいろいろ並べてみたくなった。 MacOSの歴史については、こちらの資料がとても役に立った。

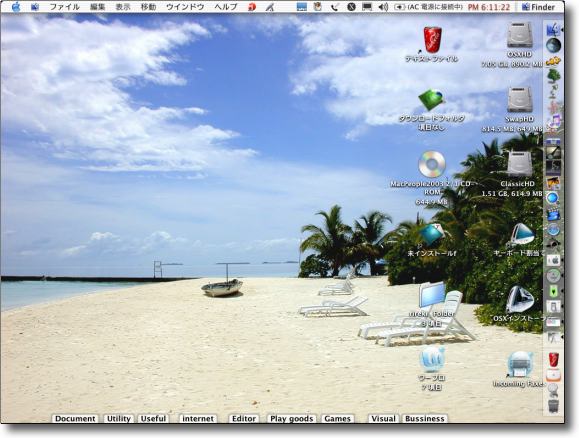

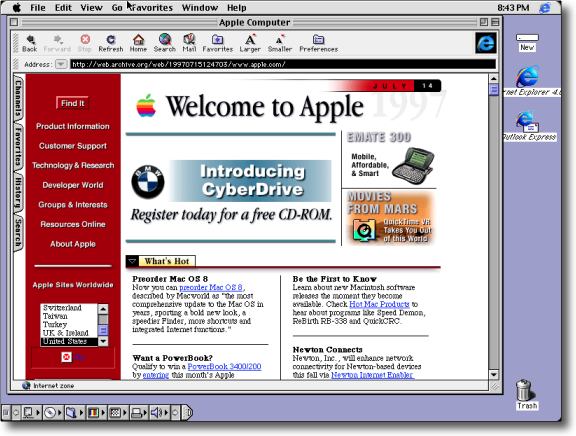

ころは2002年の夏だった 発売されたばかりのOS10.2Jaguarを愛用のiBook DualUSBに インストールしたばかりの頃のデスクトップのキャプチャー ウインドウをデスクトップ下にタブとして格納できるアプリを試すためにドックは右に OS9のような使い勝手にまだこだわっていたあの頃、君は若かった

その後ドックの使い勝手にどうしても馴染むことができなくてアプリを スイッチタブで切り替えるOS9風のアプリを試していた頃のキャプチャー デスクトップからゴミ箱が消えてしまったのも大きなストレスとなっていて この時ゴミ箱アプリをいろいろ試していた

やはりOS Xはドックを使いこなさないと話にならないとようやく観念した頃 デスクトップのアイコンをいろいろ変えてみたり気象図アプリを常駐させてみたり 日常手が伸びるところの使い勝手を工夫し始めた

やがてWindowsShadeを導入してウインドウを折り畳むUIを復元したり ゴミ箱をデスクトプに常駐させたりアプリケーションメニュー風のアプリを入れたり 結局OS9風の使い勝手にこだわっているのが分かる

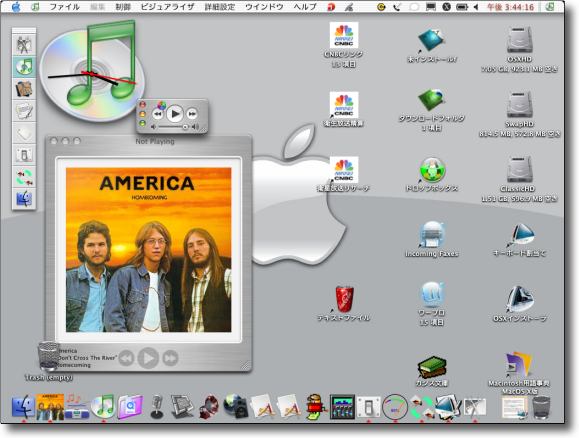

この頃時計をデスクトップに表示することに凝っていた 一時期時計アプリが3つも並んでいたこともあるがやがて無用だと気づく 音楽聴く時にはiTunesを最小化してジャケットアート表示アプリを別に立ち上げていた 今はビジュアライザプラグインでiTunes上でジャケットも歌詞も表示している

ちなみにこちらが現在のOS10.6SnowLeopardのデスクトップ いろいろ細かいところはいじっているのだが見た目を大きく変えるアピアランス系の アプリ、プラグインはほぼ使っていない OS9風というよりもOS X独自の使い勝手を追求してこの形になった ということで、このキャプチャーを撮った頃はOS9からOS Xに「スイッチ」して、OS10.0Cheetahの使えなさに辟易して、OS10.2Jaguarが発売されて数日もしない間に飛びついてやっとOS Xが使える環境になり始めたという時期だった。 と書くと、やや大げさに見えるかもしれないが、実際Jaguarに至るまでの数年間は、 こんなにOS9風の使い勝手にこだわっているのは、OS9が好きだったからではなく、OS9を使えるようにすることに信じられないくらい精力を傾けたからだ。 OS9はたった2年のつきあいだったが、人生の過半の精力をつぎ込んだと言っていい。(いや、おおげさではなく)

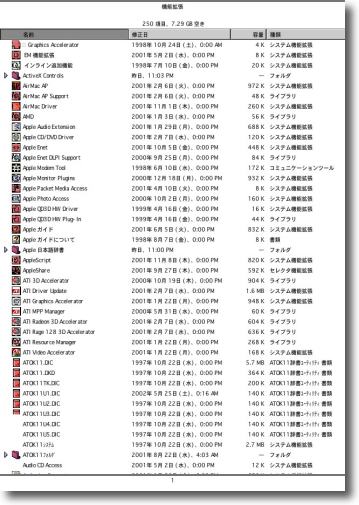

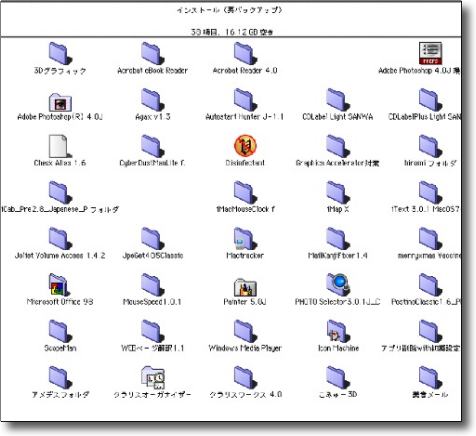

OS9時代の数少ないキャプチャーは機能拡張フォルダの中身の様子 「古いMacユーザなら知っているかも」なテクニックだが機能拡張にラベルで色を着けておき 後からインストールされた機能拡張ファイルをすぐに識別できるようにしている 機能拡張のコンフリクトが起きた時に何がコンフリクトの原因になっているのかを すぐに突き止められるようにこういうことを昔のベテランはよくやっていた こういうアドホックなというか、手作りなテクニックを駆使しないと OS9というOSはなかなか使いこなせないシステムだった

アプリケーションフォルダはバンドルとインストールしたものを 分けておくというのも一つのテクニックだった 問題が起きればごっそり削除して一つずつバックアップから戻すということもできる 今では考えられないような荒っぽい技でこのじゃじゃ馬を乗りこなしていた そのOS9のスクリーンキャプチャが残っていないか探してみたが、撮っていたが捨ててしまったのか、元々撮っていなかった憶えていない。 撮っていればいろいろ面白い話を書けたと思う。 Kaleidoscopeを使ってアピアランスを変えたり、OS X風のスキンプラグインを入れたりして劇的にカスタマイズしたりしていたし、そのKaleidoscopeのおかげでシステムクラッシュを食らって再インストールを余儀なくされていた。 MacOS9はベーシックなソフトほどトラブルの原因になっていた。 結構散々なOSだった。 無いものはないので、OS9については最近クリアインストールしたiBook DualUSBのOS9の画面を撮ってみた。 以下OS小史、OS談義も交えて

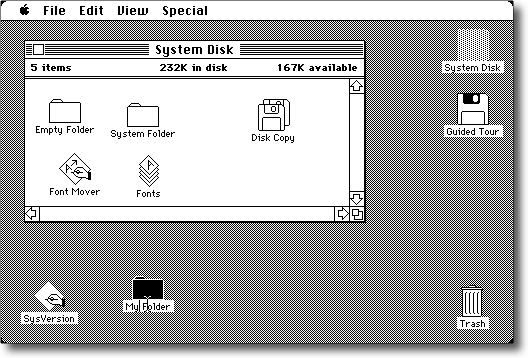

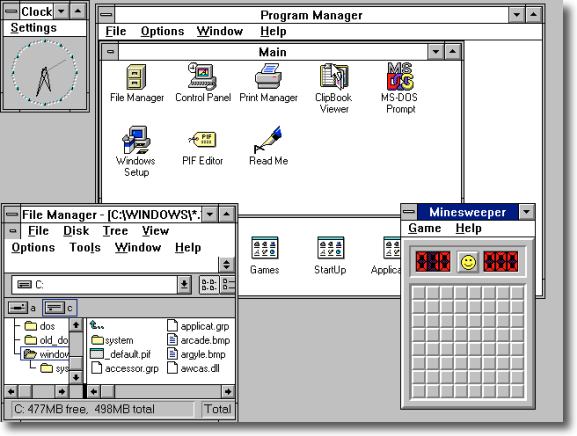

1984年の初登場の時にMacに搭載されたSystem1のデスクトップ(英文Wikipediaより) 私がMacを始めて見たのはこの3年後だったからSystem2だったかもしれない 使っていたわけではない(むしろアパシーだった)ので System1〜6のどこがどう違うのかは知らない これでも東大の坂村教授が絶賛する視覚的なインターフェイスだった

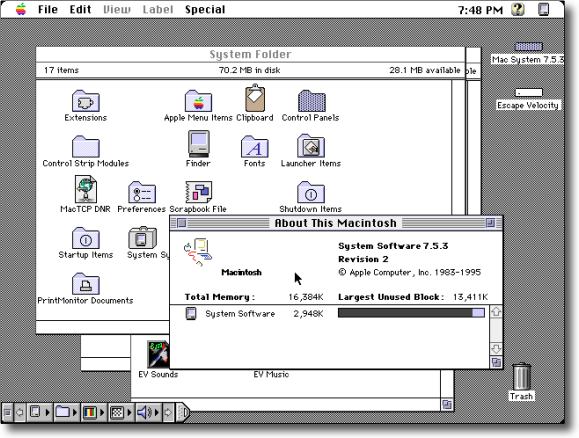

こちらはSystem7のデスクトップ(英文Wikipediaより) カラー化されアイコンの描画もやや立体的になった 日本では半年遅れくらいで日本語化され「漢字Talk7」という名称で販売された このバージョンのどこかから「MacOS7」という呼び方に変わったのを記憶している この漢字Talk7が入ったMacを会社の健保組合が組合費積立金で購入したので、これをいじっていた。 使い道はハイパカのスタックゲームがメインだったか。 実際ワープロ専用機の方が仕事の能率が上がった。 ちなみに その会社機もいつの間にかシステムはOS8に上がっていた。

MacOS8になってアピアランスはだんだん今風になってくる(英文Wikipediaより) デスクトップの色彩表現も豊かになりアイコンも塗り絵風の描画から変化した この時代のMacを懐古する古いユーザが意外に多い 専門用語でいうところの「マカ」がこの時期に当たるかもしれない

その時代のWindowsも劇的な進歩を始めていた これはWindows3.1のデスクトップ(英文Wikipediaより) マイクロソフトもMS-DOSのCUI世界からMac的グラフィックに踏み出したが ウインドウが重なって表示されるUIが「Appleの特許権を侵害している」と訴訟の原因になった 当時の「マカ」はWindows3.*をかなり馬鹿にしていたという記憶がある

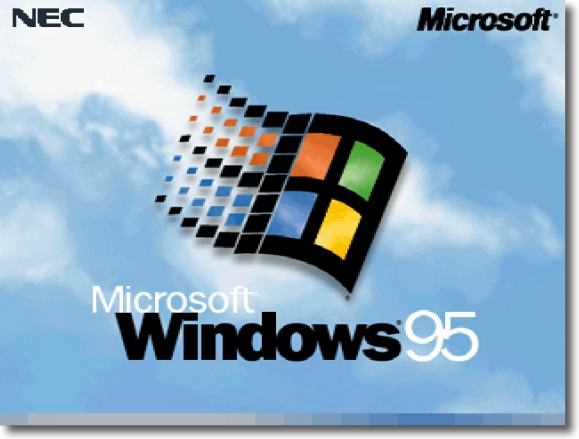

このビハインドを取り戻すべくマイクロソフトが1995年に投入したのがこのOS はっきりいってWindows3.*の延長線上のシステムなのだが PC-DOSで初めてTCP/IPをデフォルトでサポートし 3Dグラフィックをサポートしたという2点で爆発的に売れた こいつの「不正な操作が行われたために終了する〜保存されていないファイルは全て失われる」 というアラートのおかげでどれだけ徹夜作業が水泡に帰したか分からない 「こんなモノを使わなくてはいけないくらいだったらパソコンなんか速く絶滅してしまえ!」 と当時の私は本気で思っていた

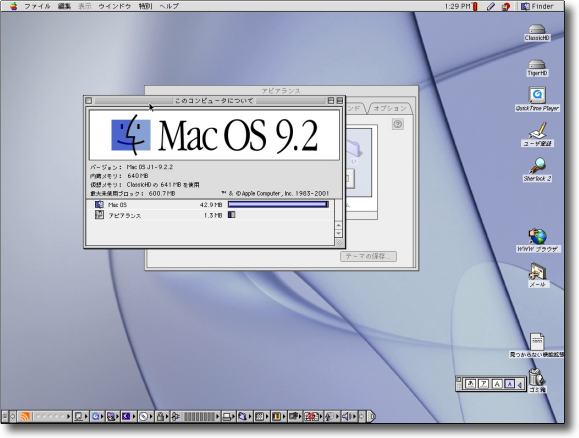

ところがWindowsを毛嫌いしてスイッチしたMacOS9だが 残念ながら信頼性ではWindows95/98を上回っていたとは到底いえない こいつと激闘した2年間は他のどのシステムとつきあった期間よりも濃密な2年間だった とにかくインストールしたなりのデフォルトで既に コンフリクトが起きているという信じられないOSだった

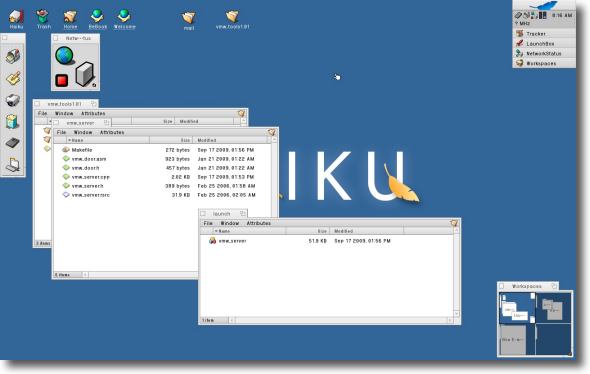

こちらの記事でも書いたが本当は「Copland」というコード名のシステムが OS9になる筈だったのだがこれは開発に失敗し当時のMacユーザ間では 「BeOS」が次期MacOS として採用されるのではという観測が根強かった 結果はスティーブ・ジョブズの「NeXTSTEP」が採用されるのだが 今触ってみるとBeOSにMacユーザが期待した意味はよくわかる MacOSの雰囲気を引き継ぎながら次世代の条件も満たしているのはこのBeOSだった このキャプチャーはBeOS互換のHAIKU OSのデスクトップ

MacもWindowsも安定性に非常に問題があるシステムだったが WindowsはNTカーネルを採用したあたりから一応一日は落ちないシステムが実現した ここらから本当にMacとWindowsの差が開き始めたように思う MacOS9は今から見れば残念ながら無意味な延命だったとしか言いようがないが 経営危機を乗り切るためには在庫資源も使い切るという意味では仕方がなかったかもしれない これはWindowsXPの起動画面

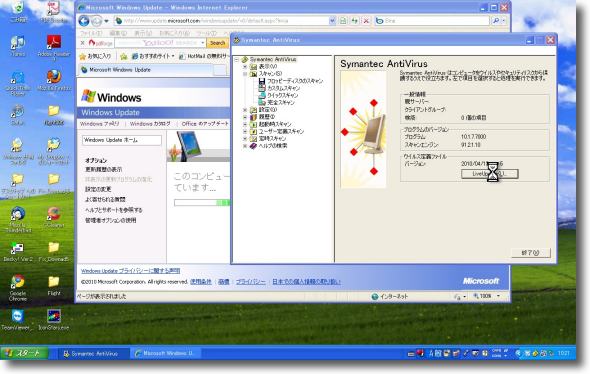

マイクロカーネルを利用したプリエンプティブなマルチタスク、 マルチアカウントを実現するファイル管理などCoplandが目指したものは 全てWindows2000/XPに先を越されてしまった OSXのバージョンがそれなりに進んでiPod、iPhoneとの 連携が実現するまでこのビハインドは取り戻せなかった WindowsXPは私にはやはり細かいところでUIが整理されていない「使いにくいシステム」なのだが 「使いやすさよりも自由度」を求めるユーザには一番の選択肢かもしれない しかしこのXPの簡便で軽いシステムが逆に今日のWindowsVista、Windows7の 普及の障害になっていることは皮肉な結果だ ユーザはもうかつてのスペック競争には興味を失っているのかしれない

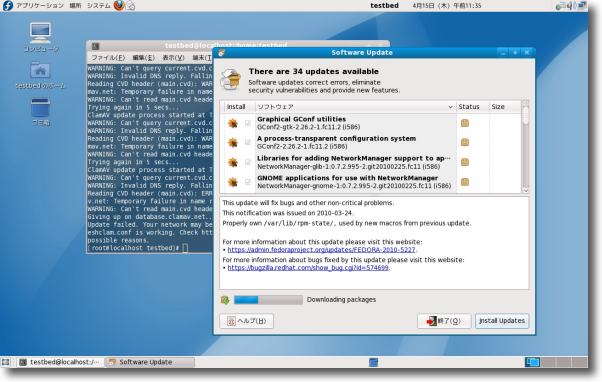

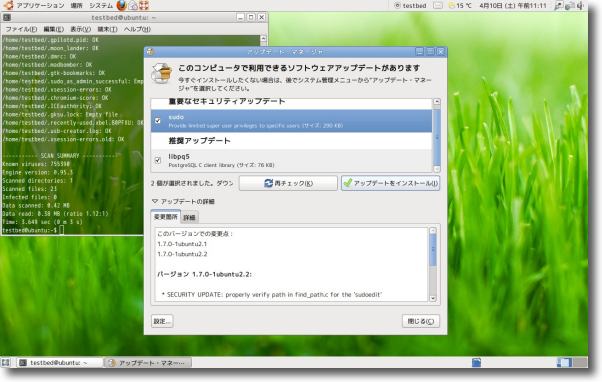

デスクトップPCの第三極として期待していたLinuxは 時々Lindowsのような変な脇道に反れながらも着実に進歩している 特にコマンドを全く打たないで一通りのことができるgnomeのGUIの進歩には目を見張るものがある 昔VineLinuxなどを試していた私の眼からすれば今のLinuxは本当に扱いやすくなった これはRedHatのサポートなしフリーバージョンのFedoraのデスクトップ

同じくこちらもRedHatの大元のハワイ大学オープンソース版のLinuxのUbuntuのデスクトップ Linuxは他にも緊急レスキューシステムのKnoppixとか様々なディストリビューションに分かれている 私が試した感想では初心者が一番扱いやすいのはこのUbuntuだと思う という感じで一部英文Wikipediaの力を借りながらも結構なデスクトップOSのバリエーションを語れてしまう私はやはりOSフェチなのかも。 ところで今回この書き物をするためにちょっと調べていたらこんな面白いサイトを見つけてしまった。 上記の記事を見て そういう感慨をもたらしてくれる秀作Flashだし、今のPCの世界はもう変わり様が無いように思っている人もこのFlashを見れば 2010 年 4 月 20 日anchor  Echofon(Freeware/Shareware) Twitterのクライアントアプリ。 先日大変遅ればせながらTwitterを始めたところ、webのTwitterページは充分な機能を持っているが、もう少し使いやすくてコンパクトなクライアントアプリはないか物色していた。 iPhoneアプリも配布されているので併せて使うと便利。 一応シェアウエアだが、レジストしなくても最上段に広告が時々表示されるだけで機能制限は無い。

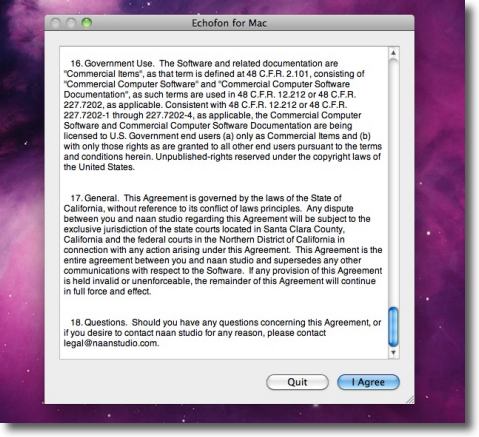

Echofonを初回立ち上げると使用に関する同意が表示される agreeをクリックすると2回目からはこの表示は出ない

当然初回はTwitterアカウントとパスワードを要求される 複数アカウントも一つのクライアントで管理できるそうなので どれでも自分が普段使うアカウントでログインする

表示はこんな感じでツールボタンは左から「Home」、 「Mentioned」、「メッセージ」、「リスト」、「検索」 それぞれのTweetのアイコンをクリックするとそのユーザのホームをドロワーで表示できる そこでその人の発言歴を見たりフォローしている人から面白い人を見つけたりで 拡げていくのが楽しいのじゃないかなと思う 黄色く色つけられたのがニュースサイト等のプッシュサービス、 青は自分のアカウント名を含むコメントと色付けされているのも見やすい

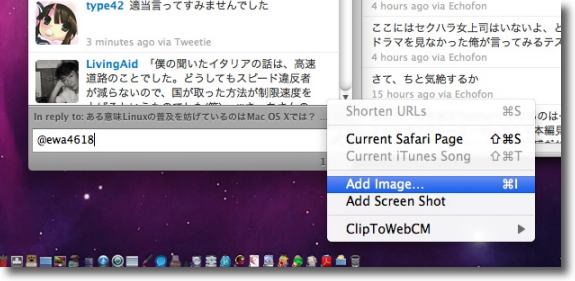

つぶやき窓はこちらでクリップアイコンをプルダウンすると 短縮URL、現在のSafariページのURLをペースト、現在のiTunes再生曲名をペースト、 写真を貼付、スクリーンショットを公開等が可能

Echofonの細かい機能としては最新コメントが始まる境界線や スクロールバー上に自分についてmentionしているコメントを表示するなど便利な機能がついている

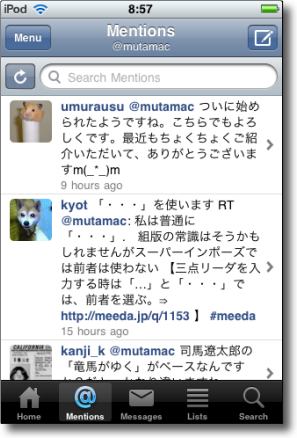

それぞれのアカウントアイコンにマウスオーバーすると つぶやき数、フォロー・フォロアーの数が表示されたり 右クリックで返信、メッセージを送る、フォローする等の操作ができる anchor  Echofon for iPhone(Freeware for iTunesApp) EchofonにはiPhoneアプリ版もあってiPhone、iPod Touchでもほぼ同等の機能が利用できる。

iPhoneアプリ版のEchofonはツールバーが下に、 メッセージフォームの入り口が上に移動した感じだ アカウントアイコンをタップするとそれぞれのアカウントページに入れる

セッティングメニューの自分のプロフィール ここからプロフィールを追記可能

プロフィール画面はこんな感じ |