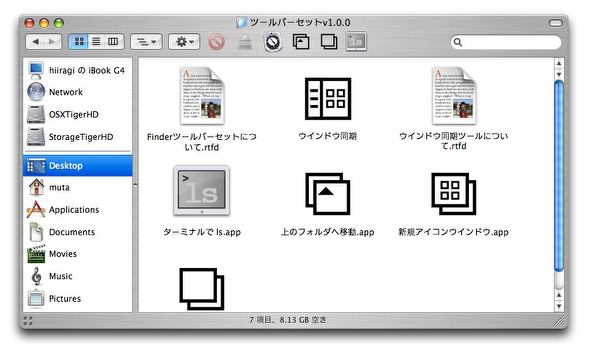

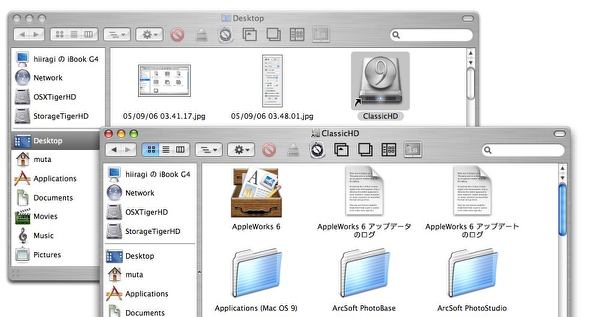

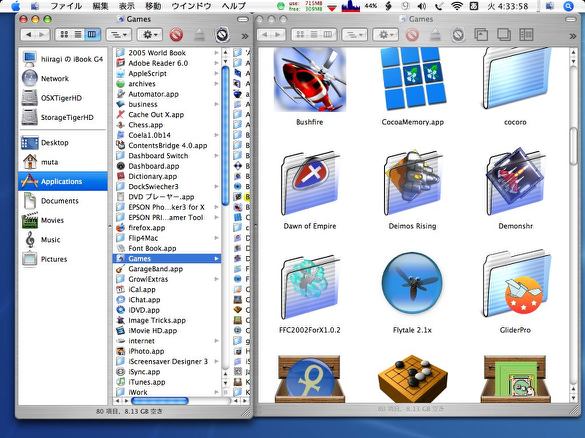

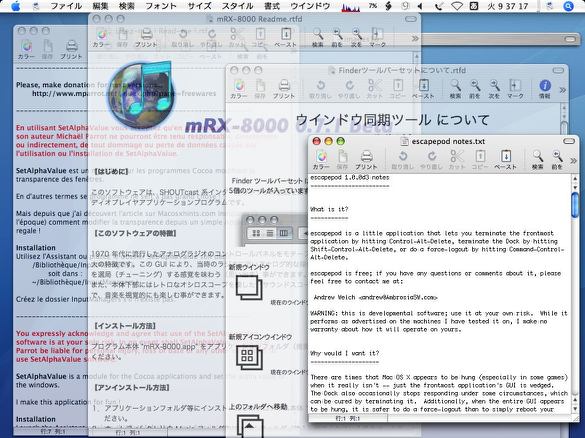

2006 年 5 月 11 日anchor  ツールバーセット(Freeware) Finderのウインドウツールバーにあったら良いなというメニューを追加するアプリ。 FinderはMacOS8以来のMacのインターフェイスの一番使う部分だが、ファイルブラウザとしてみた時にその使い勝手に不満が出ている部分でもある。 このツールセットはさらに この上のディレクトリに移動したり、アイコンウインドウで開くなんていうのはなかなか便利で大量の画像アプリや、アプリケーションがあるフォルダ内をさっとアイコンデザインで探したい時には重宝するだろう。 また感心したのはこの「ウインドウを同期する」というメニューで、これをクリックすると新規に開いたウインドウは元のウインドウの表示に同期する。 これはWindowsのリストプレビュー表示と似たようなレイアウトもできるし、Switch組には懐かしい操作感なのではないだろうか。 もうひとつ付属の これでFinderの使い勝手にバリエーションができることは間違いない。面白いアプリじゃないだろうか。

ツールバーセットをツールバーに登録するとこんな感じ ツールバーにドロップするだけでカスタマイズできる アイコン表示のまま上の階層のフォルダに移動できたりなかなか便利

「ウインドウを同期して開く」をクリックするとこういうタブが出てくる 新しいウインドウを手動で開いたり自動で開いたりいろいろ面白い設定がある

例えば元ウインドウでフォルダを選択するとこのように新しいウウインドウでアイコン表示する

そこで思い浮かぶのはリスト表示とこの機能を使って 大量にある静止画ファイルから探しものをするというような使い方だ ちょっとウインドウをレイアウトするとこういう感じになる いいんじゃないだろうか

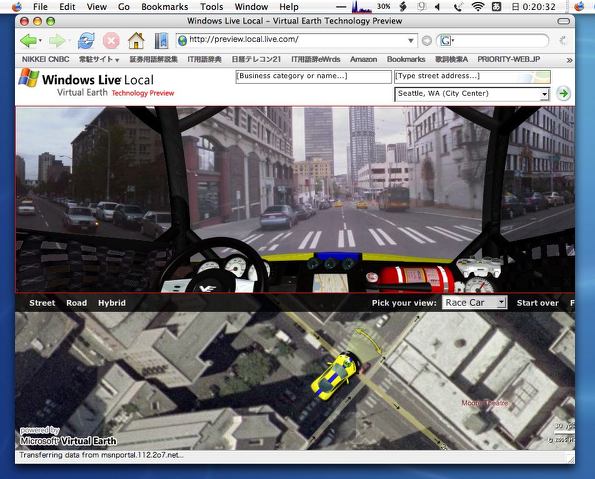

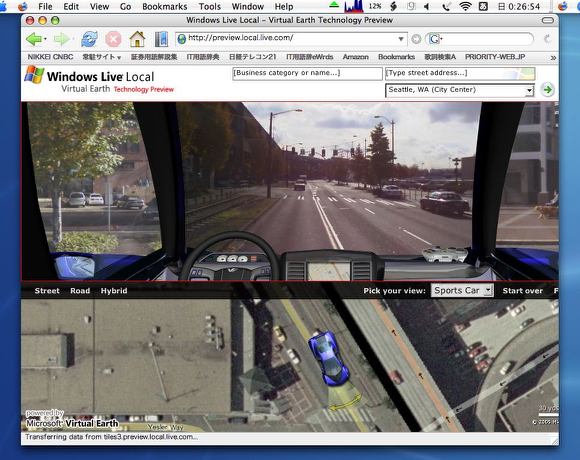

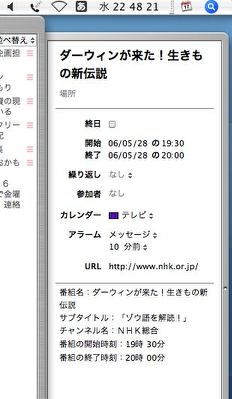

「ターミナルでls」はTerminalを起動してリスト表示をするメニュー コマンドは不可視ファイルも含めてすべてをアクセス権、 所有権、ファイルサイズも含めて表示するというもの anchor BBSで「nao」様より情報をいただいた。 マイクロソフトがGoogle EarthやYahoo Mapsに対抗しようとしているのかどうか、3D的地図サービスのテストを開始したようだ。 これは車を選んで(選択肢には「歩行者」なんてのもあるが)その車種に合わせたダッシュボードのデザインの向こうに街の風景をテクスチャーのように貼付けた擬似3D表示で街の風景が流れていく。衛星写真と2画面で表示してナビゲーションサービスというかそういうものを視野に入れているんだろうと思われる。 Google Earthなどの他のサービスと決定的に違うのは衛星写真をベースにしたレンダリングではなく街の写真を実際に取り込みまくってそれをコマ落としムービーみたいに見せることだろう。 この画面を見ていて思い出すのはバーチュアルヘルシンキという試みだ。 こういうプッシュプルの地図サービスが実に6年も前にフィンランドで既に実用試験に入っていたということが、今から考えると驚きなのだが何となくその画面を思い出した。 「デジタル京都」のプロジェクトは確かに立ち上がって、実際に試験サービスもされたが、現在ではもう中止されている。 99年という年代はITバブルがはじける前だったから、「バーチャル」とか「インタラクティブ」とかいう言葉がまだ神通力を持っていた。 多分答えはすごく単純なことなのだろうと思う。 これについては「方向音痴はなぜ道に迷うのか?」という大脳生理学の話を思い出した。 ところが道に迷う人は「右に行って3番めの四つ角を左に入ってさらに信号を超えてタバコ屋の角を右」というような地図の中に入ってしまって手順で覚えてしまうから、その手順がひとつ狂うと道に迷ってしまうことになる。 さらにこれに根拠を与えるのは我々人間という動物が、2次元的に空間を把握する動物ではなく3次元的に空間を把握する動物だという定説だ。 しかし元々草原で進化した動物は眼球は頭部の側面についている。 我々人間は元々そういう性質の生物として進化したので、太古の昔に樹上生活をしていたプロコンスルが分かれて草原に適用した結果、2足歩行を始めたりと独自の進化を経てはいるが、やはり空間的に物事を理解するという脳の構造は1000万年程度では変化しない。 つまり俯瞰的に物事をとらえるのが我々人間の本能であるのなら、3Dのバーチュアル都市というのは、見た目はカッコいいが結局は人間向けのインターフェイスではなく犬向けのインターフェイスなのだということがいえるのかも知れない。 その意味ではGoogle Earthは衛星写真をつかってシームレスにレンダリングをしながら空間を俯瞰的に見せることに特化している点が合理的だといえるし、MSのこの新サービスと思われる画面は見た目は楽しいドライブゲームになるだろうが、それ以上の実用性は無く結局は「バーチャルヘルシンキ」や「デジタル京都」と同じ運命が待っているような気がする。 実際に写真を使った分だけそれらよりも重く、解りにくくなっているし。 それに「インタラクティブ」という幻想についていえば、ユーザは思ったほど「プッシュ型サービス」を歓迎していないのかも知れない。必要なお店の情報を地図で調べたいが、その周辺にどんなお店があるかなんて情報はどうでも良いということだろう。 しかしMSさんはもし本気でこれでGoogle Earthに対抗する気なのだったら、そういう前例についてちゃんと調べているのだろうか?

Microsoft Virtual Earthという何となくGoogle Earthを意識したような試験サービスが始まっている 残念ながらSafariで見ることはできないがFireFoxでは動くことを確認した

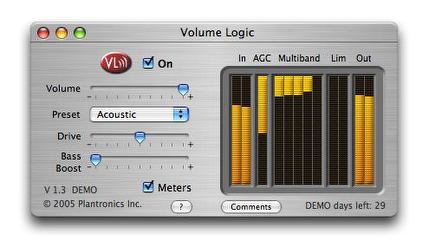

車を動かせば街の風景がそれにつれて変わっていく スキンを変更すれば「スポーツカー」や「歩行者」も選択できる 面白いサービスだが実用性を考えるとどうなんだろうか? 2006 年 5 月 12 日anchor  Volume Logic(Shareware) iTunesで取り込んだ、音圧レベルがバラバラの音源を整音して聞きやすくするプラグイン。 そういう趣旨のiTunesプラグインということで前にもiVolumeを紹介した。これは目的は似ているが考え方は全く違う。 iVolumeは事前に音ファイルを読み込んでおいて、音楽の整音プロセスを組み上げたアルゴリズムに従って適正音圧レベルをスキャンして、その補正レベルをmp3のID3などのデータレイヤーに記憶しておいて、iTunesやiPodなどがそれを再生する時に読み込んで自動的に補正音圧に調整するというプラグインだった。 このVolume Logicはそれとは根本的に違ってどちらかというとFMラジオ局などが出力の最終段に噛ませているリミッターをiTunesにつけるようなものだといえば解りやすいだろうか。 これも前に書いたことだと思うがiTunesも音圧レベルを調整する機能は実装している。 その解決法として、このVolume Logicはラジオ局のリミッターのようにピークをある程度つぶして、音圧が低いところを持ち上げて聴感上のバラバラ感を解決しようとしている。 iTunesは整音プロセスで音圧を下げる時にそのままレベルが下がってしまうのに対してこのVolume Logicを使うと全体にダイナミックレンジがつぶされたような形になってそれで音圧を稼いでいる印象だ。 実際に聴き較べをしてみた印象をいえば、このプラグインは説明書に書かれているようにラップトップパソコンの内蔵スピーカーや、PC用の小型モニタ用スピーカーと組み合わせて使うなら大きな効果を発揮するだろう。 そういう性格のものだからiPodには調整が反映しない。 それともうひとつ注意点を書くなら、正確な動作を期待するならメンドクサイがiTunesのボリュームは常に一杯に上げておいてボリュームを上げたり下げたりはこのプラグインの方のボリュームでやるようにした方が良い。その方が正確な動作が期待できる。 しかし、小さなスピーカーで音楽を聴くことが多い人にはこのプラグインはお薦めだ。

Volume LogicをインストーラでインストールするとiTunesのメニューにアイテムが増える これをクリックするとVolume Logicの本体ウインドウを呼び出せる

本体はシンプルながら必要な操作は組み込まれている 好みのサウンドタイプを選んで、低音をどの程度 持ち上げるかなども設定してあとは聴いてみよう

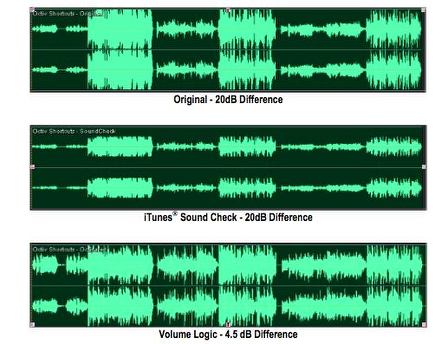

これは付属readmeについていた波形モニターのキャプチャー 「iTunesは20dbの音圧差を全く解消できないがVolume Logicなら4.5dbまで解消できる」 とあるがこれはちょっと手前味噌 iTunesはここまで悪くないしVolume Logicはここまで ドライブを深くしてしまうと音の印象が変わってしまう しかしそれでも確かに効果はかなりある anchor  Since When(Freeware, Widgets for Dashboard) ある特定の期日から何年何ヶ月何日何分経っているか表示する単機能なWtdget。 上の窓に年号、月日を入れてenterで経過時間が出る。 また自分の生年月日を入れて

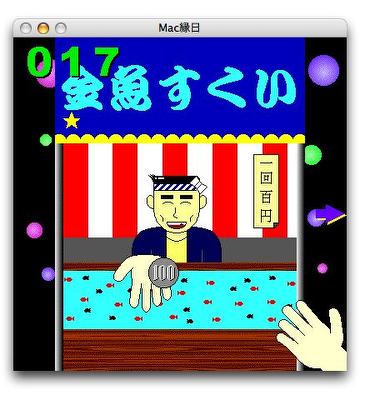

Since Whenは経過日数、あるいはカウントダウンを表示するWidget anchor  Mac縁日(Freeware) ヴェアダルさんのサイトで知った情報。 多分MacのOS9を入れた当時に最初に見つけたフリーウエアのゲームソフトがこのMac縁日だったと思う。 そのMac縁日がかなり前の話だがOSXに対応していることをヴェアダルさんのサイトで初めて知った。 懐かしいのでついしばらく遊んでしまった。 射的はコツがよくわからないが、やたらぶっ放しても面白いんじゃないだろうか。 同じ作者さんのサイトにある金魚鉢というゲームも懐かしい

Mac縁日は縁日の屋台を再現したゲーム オジサンに百円を渡してゲームスタート

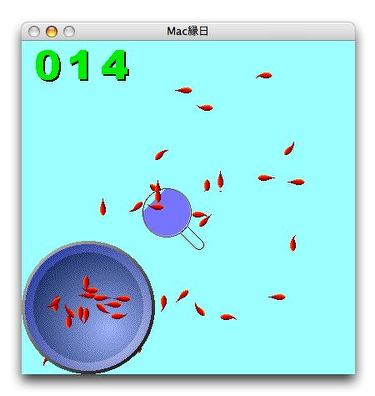

金魚が重なり合う瞬間を予想して狙うのがコツ 重なるのを見てからすくっていては遅い

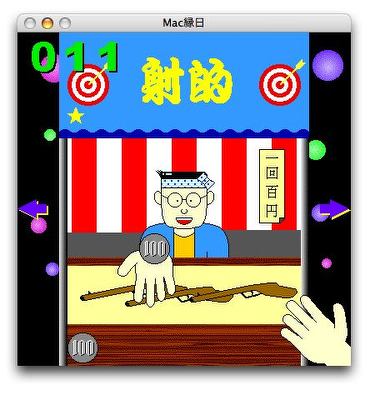

縁日の超定番アテモノ屋台「射的」もセットされている

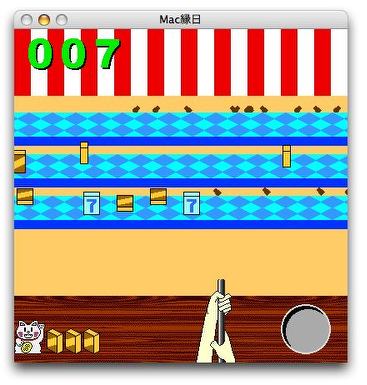

コルク弾が無くなってしまったあとも虚しく流れていく景品を 眺めていなくてはならない寂寥感は本物そっくり 2006 年 5 月 15 日anchor ここで以前紹介したMPEG Exporter WMVで扱えないファイルタイプを読み込ませようとすると、こんなアラート画面が出ることがわかった。

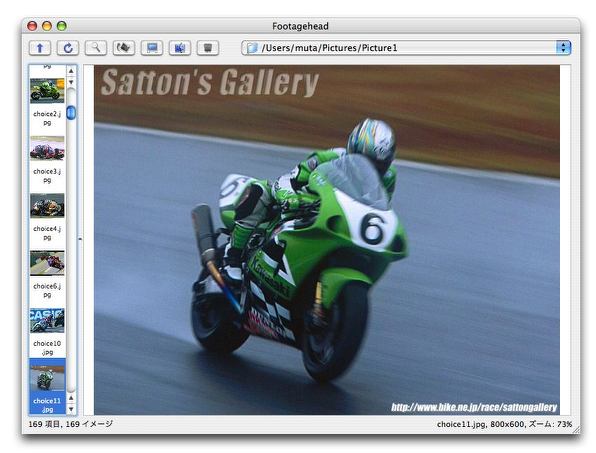

MPEG Exporter WMVはWindows Mediaファイルを 変換するアプリなのでRealPlayerファイルは読み込むこともできない うっかりやるとこういう画面になるので最初は面食らうが、こういう仕様なのだ 2006 年 5 月 16 日anchor  Footagehead(Freeware) 画像をディレクトリ単位でブラウズして、速攻で見たり要らないものを捨てたりなどできるフォトブラウザ。 ディレクトリは、普通に選択できるし履歴も残るので違うフォルダを見比べて同じ写真が無いかとか探す時にも便利だ。 またこれの面白いのはローカルディスクの中のディレクトリだけでなくweb上のフォトもプレビューできることだ。 それはともかく、私はかつてはこういう機能のアプリをシェアウエアを買って使っていたが今はこういうものがフリーで手に入る。これもオンラインウエア興隆の恩恵だ。

Footageheadはフォトブラウザ、フォトセレクタアプリ 左のペインからディレクトリを選んでいくことで フォルダ単位の指定でピクチャーファイルを見ることができる

また不要な写真は即決でゴミ箱粋にしたりズーム、回転表示 Finderで元ファイルを表示など至れり尽くせりの機能が実装されている

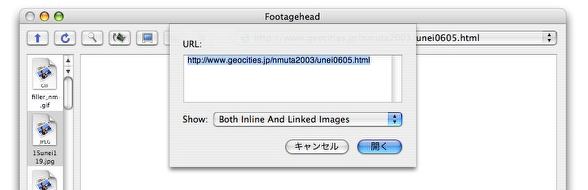

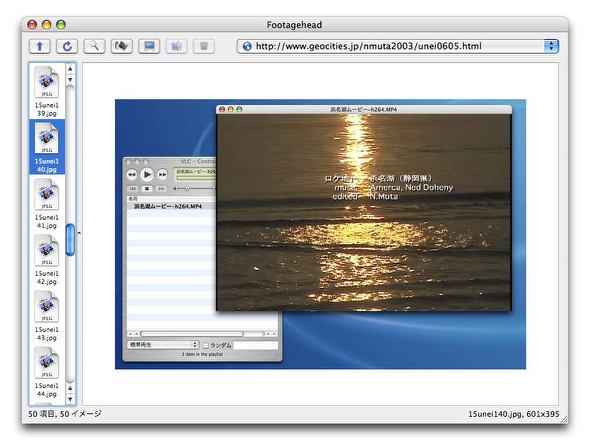

このフォトブラウザの面白いところはローカルディスクだけでなくweb上のフォトもブラウズできることだ 表示したいサイトのURLを入力するとインラインとリンクの両方あるいはその片方を表示できる

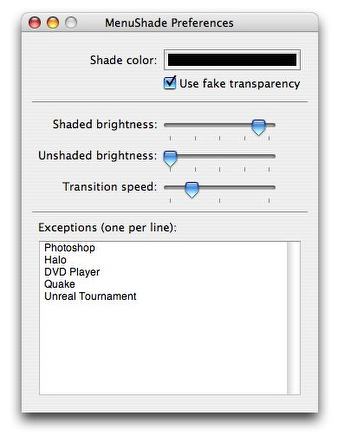

試しに自前サイトのピクチャーを表示してみた これで一気に保存できたらダウンローダにもなりそうだが さすがにその機能はないがこれは面白いんじゃないだろうか 2006 年 5 月 17 日anchor  MenuShade(Freeware) メニューバーにシェイド(影)をかけるアプリ。 メニューバーを隠すことでデスクトップの見え方の印象を変えることができる。 設定ではシェイドの色調を変更できる。 もっと面白いのは設定のフェイクトランスペアレンシーというチェックを入れた時だ。 とりあえずそうやってメニューバーをいろいろ変えて面白がるアプリだが、こうやってメニューバーを隠してみるとなぜかデスクトップが広くなったような気になるから不思議だ。

MenuShadeはメニューバーにスモークのような効果をかけるアプリ アプリが起動している間だけこの効果が出る

その設定項目でシェイドの色、透明度、効果が消える時のスピード、 消えた時の透明度などを設定できる また効果が出ないように除外するアプリも指定できる メニューバーにコンタクトしておきたいアプリを使う時に いちいち設定を変えなくてもいいのが良い

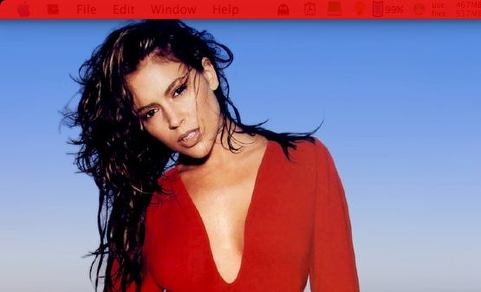

メニューバーを赤くしてみたらこんな感じ

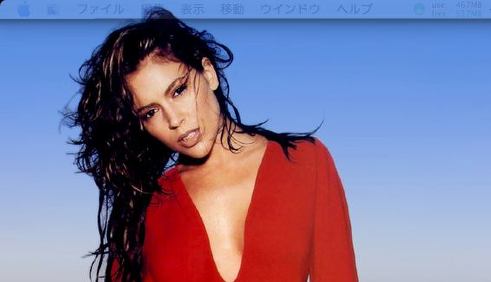

メニューバーを透明(というかカメレオンのように下地の模様をまとっている状態) にしてみるとこんな感じ

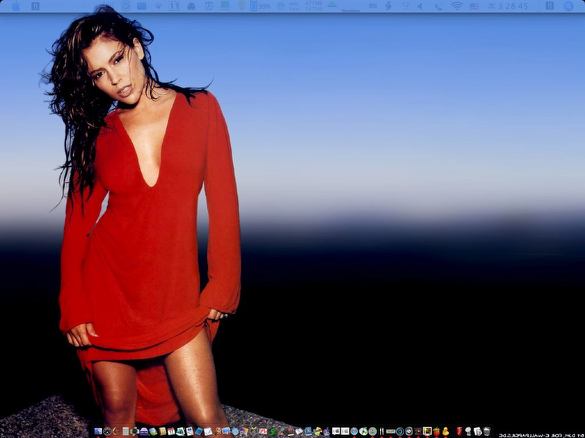

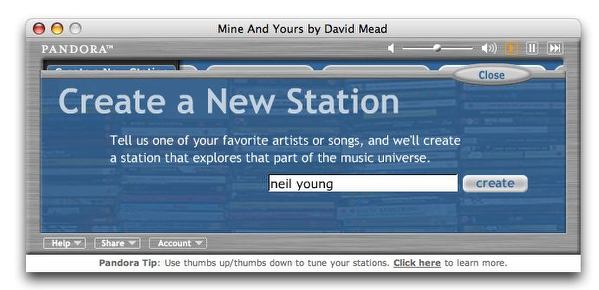

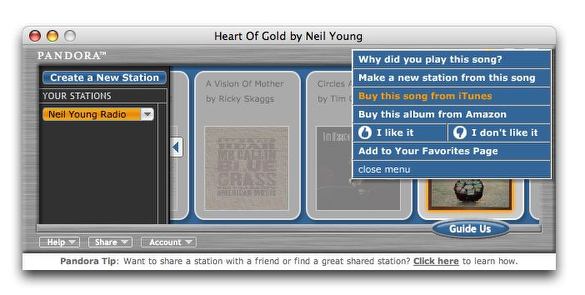

これがメニューバーを透明にした時のデスクトップの全景 それだけのことだが随分デスクトップが広くなった気がしないだろうか 2006 年 5 月 18 日anchor  PandoraMan(Freeware) 以前このサイトのBBSでどなたからか情報をいただいたPandoraという個人の趣味嗜好の情報を学習してくれる「パーソナル」webラジオ局サービスを、アプリで聴取する単機能アプリ。 このサービス自体は普通はwebブラウザで見る構造になっているがそのインターフェイスが、独立したアプリに移し替えられたという印象だ。 仕組みはまず最初にアカウントを登録して、自分のカスタムチャンネルを作る。カスタムチャンネルはいくつでも作れるようだ。最初は自分の好きなアーティスト名または曲名を入力するとそのキーワードの名前のチャンネルができる。 しばらく使ってみた印象では、確かに傾向的にはそれらしい曲に収斂していくという傾向はわかったが、自分の好きなよく聴いた曲が出てくる頻度が高くなるというわけでもない。 利用に当たってはアカウントを作らないでも聴けるが、この状態だと曲数に限りがあってあまりたくさん聴けない。 このアプリの本来の目的はiTMSやAmazon.comに誘導して、そこで音楽を買わせようということらしくそこに飛ぶリンクも用意されている。 何も新しいものを受け入れない団体と業界によってこういう新しいビジネスシードはどんどんつぶされていくだけだろう。そしてこういうものはアメリカやヨーロッパだけで発展していき、またひとつこの分野でも日本はIT後進国への道を突き進んでいくわけだ。 それはともかくこのアプリはそういうサービスを簡単に受けられるアプリなのだが、日本ではそういう音楽を視聴できるというだけの利用になる。それでもそれなりに楽しいアプリではある。

PandoraManを起動すると「新しいラジオチャンネルを作れ」という表示が出る 方法はここに自分の好きなアーティスト名、または曲名を入力するだけだ

そうするとそのキーワードそのものズバリ、またはそれに雰囲気が近い曲を サーバが自動的に選曲して次々と流してくれる

「Guide Us」ボタンをクリックするとこういうページに入れる ここで「この曲気に入った」「この曲嫌い」など投票すると そのデータが蓄積され次回からの選曲にその傾向が反映されるという

「この曲気に入った」と投票すると 「いいね!あんたがこの曲気に入ってくれてうれしいぜ、 もっと似たような曲をじゃんじゃんかけるからね」 とご丁寧な挨拶を返してくれる

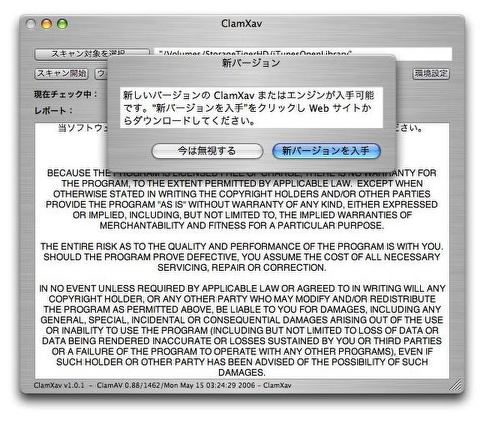

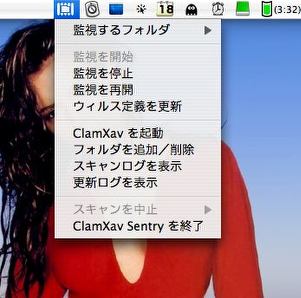

ラインに上がった曲のジャケットアートをクリックするとこういうタグが現れる ここからiTMSやAmazon.comに飛んでその曲を買うことができるという仕組みだ これは日本でも実現して欲しいサービスなのだが・・・ anchor  ClamXav(Freeware) ClamXavがしばらく前から「ClamXavまたはエンジンを最新バージョンに更新せよ」というアラートを表示していた。 シマンテックなどを使う気にはなれないので、Macに関してはこのClamXavはもう手放せない。セキュリティでの頼みの綱になっているのでこれがますます便利に確実になることは大いに歓迎だ。

ClamXavを起動すると「最新バージョンに更新せよ」 というアラートがしばらく前から出ていて気になっていた

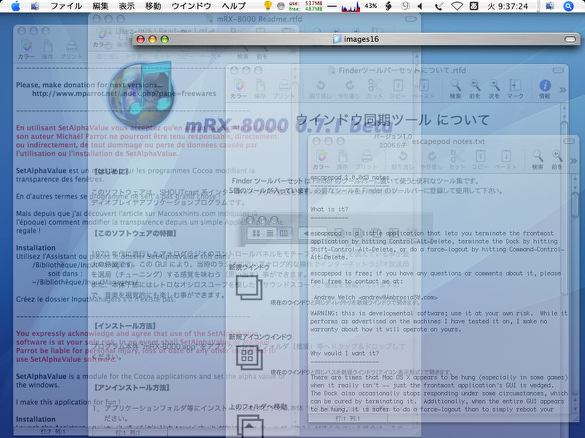

やっと出た新バージョンではメニューバーに常駐させるClamXav Sentryに 「ウイルス定義ファイルを更新」するメニューが新設された これでますます本体を起動することが少なくなってしまうかも 2006 年 5 月 19 日anchor  escapepod(Freeware) OSXはUNIXがベースになった。 でもそれはUNIXカーネル部分だけの話で、その上のGUIやアプリは落ちますから・・・残念! てちょっと古かったかも知れないが、実際こういう違和感を感じたことは無いだろうか? 確かに公称通り絶対にフリーズしたり落ちたりしないカーネルをMacは手に入れた。 OSXはバージョンが進むにつれてそこいらの安定性も確かに高くなってきているし、最近ではそんなにGUI部分のフリーズに悩まされているわけではないのだが、それでもネットワーク関連、USB関連の動作不全でスリープから抜け出せなくなったり、ログインウインドウがクラッシュしたりとかのGUIの不具合は時々起こる。 そこでこのアプリはバックグラウンドで起動していて緊急終了のショートカットキーを有効にするというアプリだ。 アクティブになっているアプリを強制終了させるコマンドは ドックはDashboardやFinderの動作に深く関わっているので、これが反応しなくなるとやはりGUI全体が動いていないような状況になる可能性がある。 GUIが全てフリーズしているような状況でこれがどの程度有効かは次にフリーズした時まで、実地に試すことができないので何ともいえない。 なぜなら強制終了は確実にハードディスクの寿命を縮めるからだ。 ただし注意点は、このアプリが実現するショートカットキーのコマンドはあくまで緊急手段としておくべきということだ。

escapepodを最初に起動するとこういうスプラッシュが表示される どういうキーを押すとどんな動作をするか書かれているので確認してもらいたい 後は基本的にバックグラウンドで起動しているだけだ 次の緊急事態が来るまでこれが有効かどうかは確認できないのだが・・・ 2006 年 5 月 20 日anchor  Portable VLC(Freeware) ほとんどのmpeg系の動画フォーマットに対応しているVLCのポータブル版。 つまり外付けハードディスクやiPod、USBメモリなどの容量の限られたボリュームにインストールしておけるアプリだ。

Portable VLCはオリジナルの機能をほとんど全て実装している だからコンパクトさにはそんなにインパクトはないが2メガ程度は容量節約ができる 2006 年 5 月 21 日anchor  mRX-8000(Freeware) J.S.Machさん経由で知ったアプリ。 これはwebラジオを受信再生するアプリなのだが、なんといっても面白いのはこのフェイスだろう。 しかしそれでもこのフェイスには興奮してしまうのはやっぱり男の子なんだろう。 このチューナーをいじってみて初めて知ったのだが、今世界にはこんなにたくさんのwebラジオ局があるのだ。ポップスも80年代ミュージックも70年代ロックも、インド音楽のようなアジアのポップスもあるしJポップも3チャンネル受信に成功した。 面白いのはチューニングのホイールを回していると、規定の周波数から離れたところにも倍数周波共振のようなピークがあるように作り込まれていることだ。 実用性がどうこういうよりも、昔ソニーのサイテーションとかああいう短波も受信できるようなマルチバンド高級ラジオに憧れた世代には堪らないものがあるんじゃないだろうか。 またAirfoilを使ってオーディオハイジャックすることにも成功したので、このラジオをAirMacExpressを使って家庭のオーディオに飛ばしたりということもできた。 はっきり言ってかなりリソースを食っている。

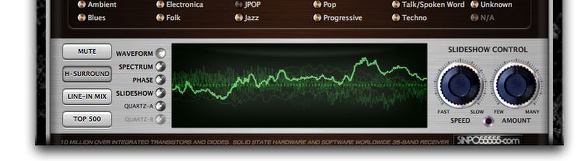

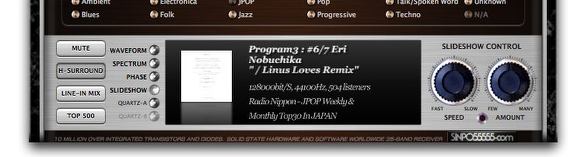

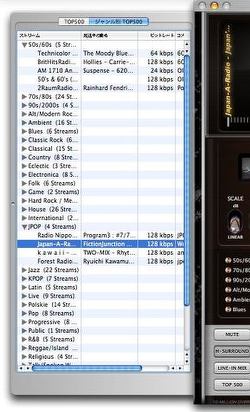

mRX-8000は昔懐かしい短波ラジオというような面構えをしている フェイスだけでなく中央のホイールをぐりぐり回して 受信ポイントを探す不便さがアナログそのものだ

ラジオの下部のディスプレイにはオシロやスペアナのような波形グラフが出る これだけでもイタイケオジンを悩殺するには十分だ

また放送中のプログラムナンバー、曲目やジャケットアートまで表示できたりする これはデジタルの特権だ

ドロワーを引き出すと今受信できる全てのラジオ局の放送中の番組が表示される

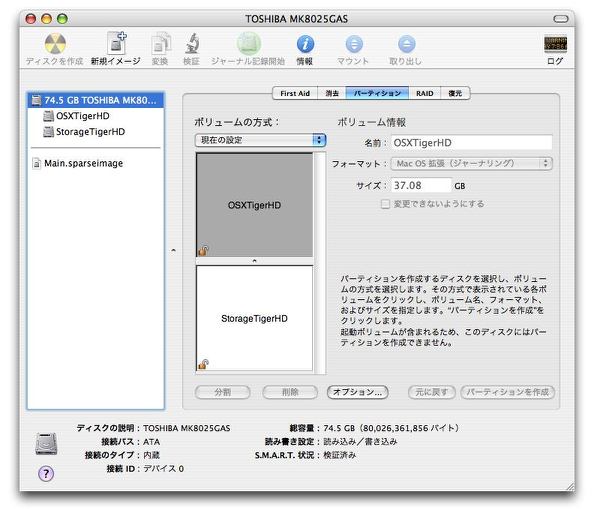

Airfoilを使ってオーディオを無線LANで飛ばすことにも成功した リビングのオーディオでインターネットラジオが聞ける anchor セキュリティ向上のための簡単なまとめセキュリティを向上させるために何をやっているかということをいつかまとめようと思っていた。 シマンテックの製品の性能の問題のことを言っているのではない。しかしシマンテックだけ入れて後はデフォルトのままというのであれば、それは裸でいるのとあまり変わらないと思うのだ。 1)起動ボリュームの名称を変更する 1)起動ボリュームの名称を変更する このウイルスの対策はファイル名で定義するワクチンソフトを実行することと、起動ボリュームの名称を変更しておくことだった。とにかく「MacintoshHD」という名称を使わなければ良い。 問題はOSXのボリューム名称の変更はOS9以前と違ってシステムインストールの事後に変更することをお勧めしないということだ。 余談だが、私はデータファイルを入れておくボリュームを起動ボリュームということでディスクをふたつに分ける形でパーティションを切っている。

システムをインストールする前にデスクユーテリティの パーティション設定で起動ボリュームの名称を変更しておく 名称は何でも良い、とにかくデフォルトの「MacintoshHD」を使わなければ良い

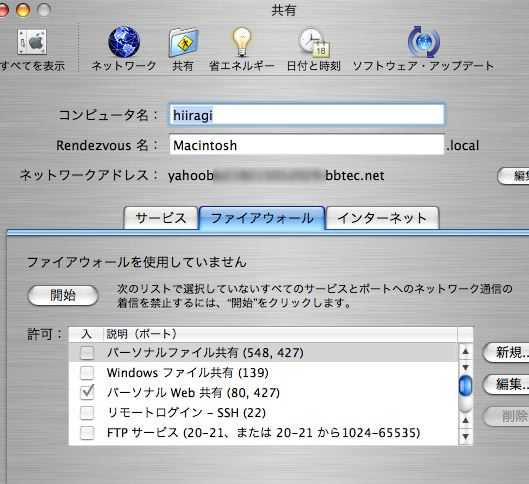

それでデスクトップにマウントされる起動ボリュームの名称を変更できる また複数台のMacでネットワーク上に共有を開くときにも 混乱を防ぐために名称は一台ずつ違う方が良い 2)ファイヤーウォールを起動する 3年前に世界中で猛威を振るったWindows向けのウイルス「Blaster」とその亜種のウイルスは従来の大多数のウイルスとは際立った特徴があって、それまでの流行種はほとんどメールなどに添付されるとか偽装ファイルとしてwebからダウンロードさせたりというものが大部分だった。 このウイルスのためにネットワークには非常に大きな負荷がかかってサーバが落ちたところもある。

しかしこのウイルスは従来のものとは振る舞いが全く違ったのでセキュリティの意識が低いユーザにはなかなか対策が浸透しなかった。相変わらずシマンテックさえインストールしていれば安全だと信じ込んでいるユーザが過半数だった。 このウイルスもOSXに対しては全く無効だったが、OSXもシェアが伸びていることだし今度はOSXをターゲットにしたこういうタイプのウイルスが出て来ないとも限らない。 このウイルスはネットワークを通じて増殖できなければ、威力は大幅減少するのでこの対策だけでもかなり有効なはずだ。というよりも「Blaster」以前にはWindowsの世界ではそういう対策も困難だったというところにおおいにプロダクトとしての問題点を感じるのだが。 MacOSXもインストールしたなりのデフォルトではファイアーウォールが起動されていない。 やり方は非常に簡単だ。 少なくともこれだけで「Blaster」のようなタイプに出会い頭でやられるリスクは大いに減少するはずだから、ぜひとも実行してもらいたい。

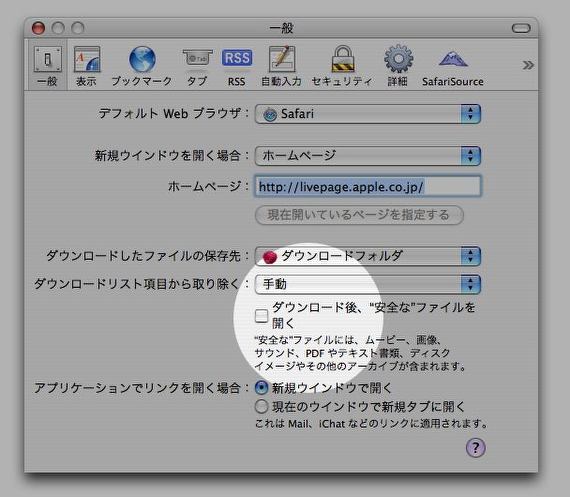

システム環境設定ペインで「共有」を開きファイアーウォールを「開始」するボタンをクリックする たったこれだけのことでネットワーク上のリスクは大幅に減少する 3)Safariの「ダウンロードした安全なファイルを開く」チェックを外す 何が問題なのかというと以下のようなプロセスが成立してしまうからだ。 この時の対策ではある種のファイルが未登録の初めてのURIを開く時には「本当に開いても良いのか?」とユーザに注意を喚起する改良が行われた しかし今年はじめからずっと続いているURIの脆弱性の問題は、この時の問題がまた再燃していることがことの本質だ。 だから今年に起こった脆弱性の問題はタイガー固有の問題で、メタデータを採用していないOS10.3以前のバージョンではこの問題は起きない。 この対策はいくつかあるが、まずAppleのセキュリティアップデートは常に最新の状態にしておくことと、このSafariの自動展開の機能を切っておくことというのがSafariユーザには有効だ。 Safariでwebサイトを表示しただけで勝手にある種のファイルをダウンロードさせることはできる。 このチェックを外しておけば勝手にSafariがダウンロードし始めたファイルもとりあえず実行されずにデスクトップにとどまる。 そのためにはダウンロード先もデスクトップではなく専用のダウンロードフォルダを作っておき、後述のウイルススキャンアプリに監視させるということが望ましい。 これもぜひ実行をお奨めしたい対策だ。

Safariの環境設定に入って「ダウンロード後"安全"なファイルを開く」チェックを外す なぜなら「"安全"なファイル」を見分けるすべが無いからだ またダウンロード先はデフォルトでデスクトップになっているがこれも変更するべき これもOSXユーザは必ずやっておくべき対策だ

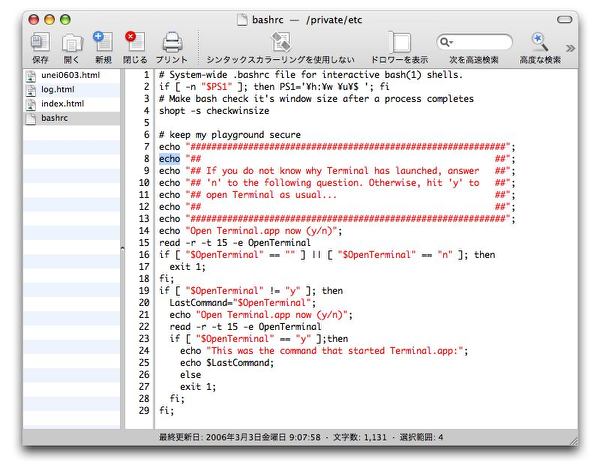

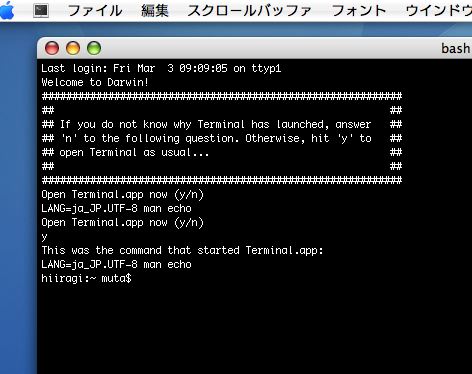

4)URI自動呼び出し実行機能をブロックするユーティリティを使う しかし初心者も含めた不特定多数のアカウントを管理しなくてはいけないような管理者には、この対策は勧めておきたい。 ただこれも頻繁に書いているが、アラートを一切読まないで機械的にOKボタンをクリックするセキュリティ白痴には無意味な対策であることには変わりはないのだが。 もう少し便利をとりたいというシステム管理者、あるいは上級ユーザはSafairyを実行することをお勧めする。 自動機能はやはり便利に使いたいが、ブラウザに勝手なことされては困るという人はこれを実行しても良いと思う。これは実行してしまうと解除の方法が無いのだが、私は別にそれでも良いと思う。 もうひとつのURIブロックの対策はここの記事でも紹介したTerminal自身に自動起動ブロックのタグを表示させる方法だ。 これも自動機能を全般的に殺したくない時には有効だと思われる。 その方法はリンク先に詳述しているが再度転載する。 "/private/etc/bashrc" 方法は

Coelaなどの不可視ファイルも操作できるファイルブラウザを使って上記bashrcをSmultronにドロップするだけだ。 そうするとテキストとして開くのでその文末に以下の文字列をコピぺするだけで良い。 そうすることでTerminalが起動する時にキャプチャーのようにアラートを表示するようになった。

Ceolaを使って"/private/etc/bashrc"をSmultronにドロップ そしてこういう文字列を追記する 上書き保存にはrootの認証を要求される

そうするとTerminalを起動するたびにこういうアラートを表示するようになる これで悪意あるコードを勝手に実行されるということは防げる Terminalに連携する自動機能は使えなくなるという不便はあるが・・・

5)ウイルスチェッカーを使う 見ての通り私のところではこれは5番目の項目だ。 それでこのウイルスチェッカーのようなソフトに関しては何を使っても良いと思うし、お金をかければより安全だということは全くない。 というかWindowsの場合はそんなこと言ってられないだろうけど、Macの場合はこれで十分だ。お金をかけるのならもっと他の部分でかけるべきだと思う。

6)htmlを自動プレビューするようなタイプのメーラを使わない 具体的にはOutlook Express、Outlook、EntourageなどのMS製品がその筆頭になるわけだが、私はApple純正のMailもあまり信用していないので使っていない。

7)ポート監視ユーティリティを使う ポートを監視する意味は外からのクラッキングに関してはファイアーウォールが有効な防御になるが、内部からの攻撃に関しては逆にファイアーウォールだけでは不足があるからだ。 このアプリは何かのアプリが新たにポートを開こうとするとそのことを警告して、それを許可しても良いのか訊いてくるという機能だ。 これの良いところはTCPだけでなくUDPも監視してくれることだ。システムのステータス通信を偽装してスパイ活動をしようというトロイの木馬もちゃんとこれなら引っかかる。

8)パスワードについて これはクレジットカードのパスワードと同じことだが、要するに名前と生年月日を組み合わせたようなパスワードを使うなということだ。 あるいはOSXの場合はメインユーザとrootのパスワードを変えるというのも手だ。 とにかく一番いけないのは名前そのままのすぐ想像できるパスワードで、ログインからrootから全てを統一して、しかもそういうパスワードをディスプレイにメモ書きして貼ってあるなんていうのが一番最悪のセキュリティ状況だと言える。

9)個人ファイルを暗号化する それを開く時にはパスワードを要求される。 またメモ以外のファイルは全てExcesで生成した暗号化したボリュームに保存しているようにしている。 最近では例のWinny騒ぎで、情報の保有の厳格さが問題になっている。 これは結局個人の資質だけが問題だという矮小なところに議論を持っていこうとしているが、会社のデータを個人のモバイルでもシームレスに利用できてこそネットワークのメリットを享受できるというもので 実際今回は情報漏洩はWinnyという違法性の感じられるソフトで起こったが、Winnyのような落とし穴はもっと他でも起こるかも知れない。 これもやれば万全ということではないが、こういうことをマメに実行することでリスクは少しでも減らすことができると思っている。

10)紛失時の変更IPを自動通知する機能を導入する これはモバイルが盗難にあった時に、その窃盗犯がwebに繋ぐと新しいIPアドレスを送信してくるというアプリだ。 セキュリティといえば、ウイルス対策ばかりが思い浮かぶがこういう物理的な対策も必要なのだ。

11)WAN接続はルータを噛ます ADSLモデムからパソコン本体までをLANケーブル一本で繋いでいる状況というのはやはり危険な状態だ。 またプロバイダーによってはADSLの家を数件まとめてひとつのノードにして、そのノード間はLANのような接続スタイルにしているところもある。 だからもし本気でそういう環境をクラックしようと思えば、そういうパソコンはクラックできてしまうケースが結構多いんじゃないかと思う。 個人といえども防御はしているべきだ。

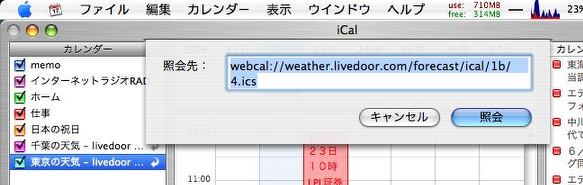

以上セキュリティに関する雑感を織り交ぜながら、今私がセキュリティに関して何をやっているかをまとめてみた。 本当はもっと有効な対策があるかも知れないし私も見落としていることがあるかも知れない。 2006 年 5 月 22 日anchor 以前こちらでiCalにリアルタイムの週間天気予報を表示させる方法というのを紹介させていただいたが、このサービスが停止になっている。 それで早速ライブドアのウエザーサービスのページを見に行ったところまさにwebcal形式で天気予報の配信を始めたことを発見した。 そういうことなので早速こちらを再登録した。

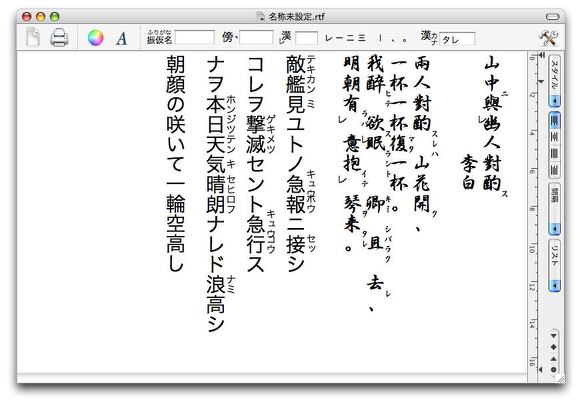

ライブドアの当該ページの登録したい地域のwebcalリンクをクリックすると iCalが起動して「これを登録していいか?」と訊いてくる OKすれば自分が欲しい地域の天気予報が自動配信される 便利だ! 2006 年 5 月 23 日anchor  Tate(Freeware) 縦書きの文書作成に特化したテキストエディタ。 縦書きのテキストというが、日本語の縦書きフォームには漢文古文があり現代文でもルビがあり、実は日本語は世界でも最も複雑な文章フォーマット体系を持った言語だと言える。 これらの全てのルールを例えば代表的なMS社のワープロソフトで実現可能なのかよく知らない。 このテキストエディットはこうした日本語の複雑なテキストのルールをほとんどカバーできるし、その保存形式はリッチテキストの.rtfというのが合理的だ。 少なくとも学校のプリント製作や、模擬試験プリント製作で苦しんでいる古文と漢文の先生には朗報だろう。 このテキストエディタはルビを振れるだけでなく、漢文で使われる返り点を打てるのが素晴らしい。 これが青空文庫の標準ビュワーになってくれれば、論語や春秋戦国なども読めるようになるので助かるのだが、採用してもらえないだろうか。

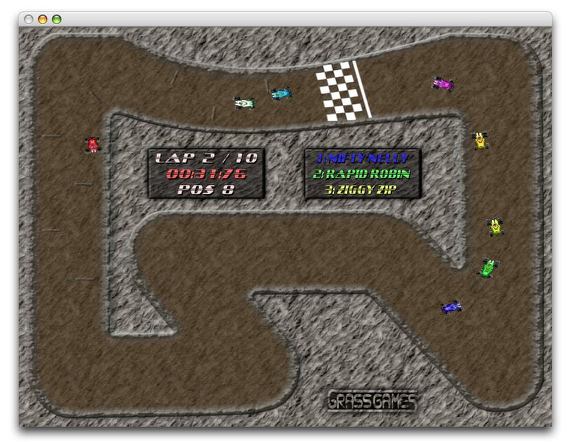

Tateは縦書き日本語フォーマット完全対応を目指すテキストエディタだ ルビや送り、返り点など古文漢文に必要なフォームが入力可能だ 私もうろ覚えでちょっと打ってみたが間違ってなければ良いのだが anchor Macのオンラインウエアのレビューサイトのリンクを増補したところ、増やしたリンク先のひとつのうむらうすさんのところでも賛同のエントリーをいただいた。 とはいっても言い出したくせに何一つ具体的なアイデアもプランも考え出せずにいて、私自身ちょっと困っているのだが皆さんがいろいろアイデアを考えていただいているようなのでありがたいことだ。 しかしどうすればそうできるのかがわからなかった。 うむらうすさんはGoogleの検索機能を利用したフォームを提案していただいた。 ユーザにキーワードを要求するのは、漫然とフリーウエアあさりをしているビジターには使いにくいかも知れない。だからもう一案書いていただいているRSSを横断的に収集して表示するという方法が一番いいのかも知れないが、言われて気がついたが確かにこれって「いぬりんく」に似てるかも知れない。別に似たらいけないということも無いのだが。 <追記>この「ハル」さんが書いていただいたGoogle検索のタグをちょっとエディットして当サイトのトップに採用させていただいた。リンク先のサイトの検索だけでなく、懸案だったこのサイト内の検索も実現できてしまった。これはなんとかしたいとずっと思っていたのでかなりうれしい。 anchor  Vroom Vroom !!!(Freeware) 昔懐かしいというか、テーブルゲーム時代の雰囲気のレーシングカーゲームだ。 こういうゲームでも当時は結構熱くなっていたりしたなぁ・・・なんて感慨まじりにプレイするのが正しい楽しみ方だ。 フルスクリーンモードがデフォルトだが、起動時の設定でウインドウモードにもできる。

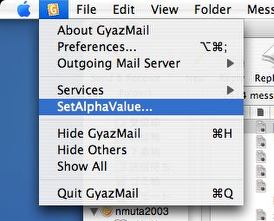

Vroom Vroom !!!はアーケードゲームというか、昔のテーブルゲームの雰囲気一杯だ 2006 年 5 月 24 日anchor  SetAlphaValue(Freeware) Cocoaアプリのウインドウのアルファ値、つまり透けてる度合いを設定するプラグイン。 インストーラを起動すると 作者さんはフランス人、またはフランス語圏の方らしいがこのプラグインはオモシロ半分で作ったので実用性は無いと書いておられるが、実用性は全く無さそうでもない微妙な感じのプラグインだ。 注釈の通り透明度を設定できるのはCocoaアプリだけだ。

それよりも作者さんの言う通り、アクティブになっているウインドウがパッと不透明になったり、アクティブじゃなくなったウインドウが透けたりという様を見て

SetAlphaValueはアクティブではないウインドウを透明にするプラグイン この通りアクティブになっているウインドウをが解りやすいケースも

設定を変えたい時にはCocoaアプリのメインメニューに現れた 「SetAlphaValue」という項目をクリックする

設定画面で「アプリがフロントだがウインドウがアクティブじゃない場合」 「アクティブな場合」「完全にアクティブじゃない場合」のそれぞれの透明度を設定できる

透明度を上げていけばこんなイメージになる 実用性は微妙だが、楽しいんじゃないだろうか anchor うむらうすさんに作っていただいた 「Macオンラインウエア情報サイト大コロニー横断検索フォーム」 (だんだん名前が長くなっていく)をちょっと書き換えた。 追加でリンクに入れた2サイトを検索対象に取り込んだからだ。 それから今回このサーチに入れたサイトの管理者の皆さんにお願いしたいのだが、リンクが切れてしまうとあちこちに作ったフォームを全部直すのが大変なので、皆さんのサイトは末永く活動を続けていただくことを切にお願いしたい。 このフォームでトップページのリンク先のサイトは全部検索できる。

<!-- Macオンラインウエア検索フォーム ver 1.1.2 -->

<option value="inurl:x-osuk.seesaa.net OR kkbizmac.blogspot.com OR darrel.knutson.com/mac/www OR www.dashboardwidgets.com/showcase OR osx-navi.main.jp">次の5サイト</option>

<option value="inurl:d.hatena.ne.jp/E-WA OR www.02.246.ne.jp/~yingming/macclinic OR www.geocities.jp/akamayu2 OR mac.page.ne.jp OR www.practise.jp">その次の5サイト</option>

<option value="inurl:www.geocities.jp/nmuta2003/ OR www.geocities.jp/nmuta2005/ OR www.geocities.jp/nmuta2004/ OR waka.littlestar.jp/blog OR pisces-319.seesaa.net">そのまた次の5サイト</option>

<option value="inurl:adv.ktplan.jp/macx OR f38.aaa.livedoor.jp/~lovemac OR palmlife.exblog.jp OR homepage.mac.com/tnakamula OR soap.kdn.gr.jp/umu">最後の5サイト</option>

</select> このコロニー計画にご賛同いただけるのなら、こちらのコードを貼っていただけるとありがたい。 2006 年 5 月 25 日anchor  DockArt(Freeware) iTunesのビジュアルプラグイン。 といってもアプリ本体ウインドウのビジュアライザーの画面には何も表示しない。プラグインの名前の通りジャケットアートをドックアイコンに表示する。 またこれの機能はこれだけではなく、デスクトップに壁紙のようにジャケットアートを一杯に表示する機能も持っている。 私はこれは結構使えると思っているのは、ジャケットアートをせっかくほとんどの曲に収集しているのにそれを表示する機会が少ないと感じているからだ。 そういう時にドックアイコンに小さく表示しているとか、バックグラウンドのデスクトップに表示してくれるとジャケットアートを時々ちらちら見ながら作業ができる。 そういう私と同じような時間欠乏症で、しかも音楽やジャケットアートには思い入れがある人にはこのプラグインはあれば良いと思う。

DockArtはドックアイコンにiTunesで演奏中の曲のジャケットアートを表示するプラグイン iTunesのおなじみのアイコンの替わりにジャケデザインが現れる

またiTunesの右上に付いているビジュアアライザの設定アイコンをクリックすると デスクトップにジャケットアートを表示するかどうか訊いてくる

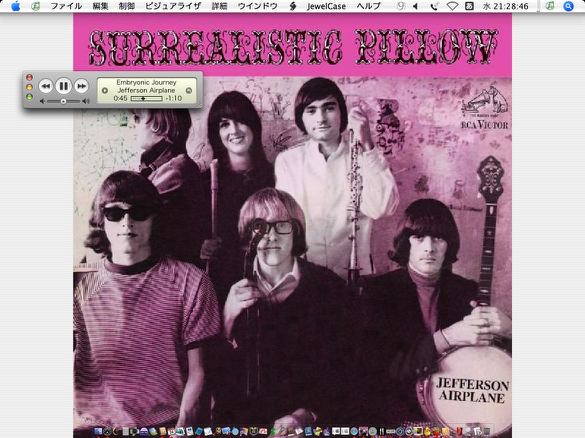

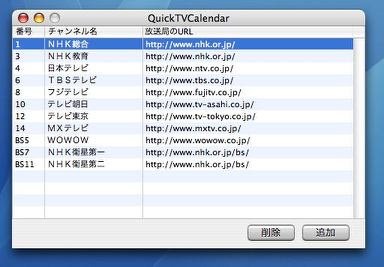

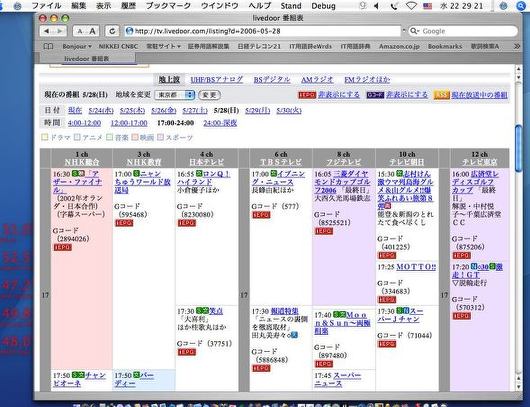

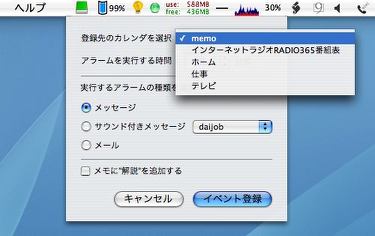

OKするとデスクトップにデザインを表示する 時々デスクトップを片付けて眺めることができる iTunesの窓を開いておくのと違って作業の邪魔にはならないのが良い anchor J.S.Machさん経由で知った面白いサイト。 虚構新聞というジョークサイトというかなんというか。 このサイトの中で面白かったのは、『「音痴」は差別的 呼称の言い換えを検討』という2005年11月28日の記事。 要約すると この「虚構新聞」の主幹のUKさんという人物はどういう人なのか知らないが、私はこの「新聞ならびにマスコミの文体に慣れた文章のスタイル」からプロではないかという気がしている。 この記事で吹き出してしまったのはこの「歌の不自由な人」というくだりで、UKさんをプロではないかなと思ってしまったのは、こういうマスコミにはびこる下らない差別語パージの実態を良く知っていないとこういうパロディは書けないのではないかと思うからだ。 マスコミでは使ってはいけない言葉がある。 例えば「皮切り」ということばだ。 しかしニュースなどでこの「皮切り」という言葉を使うと こういう例は枚挙にいとまがない。 この調子で相撲用語の 「目の不自由な人」「耳の不自由な人」などという言い換えはもうすっかりスタンダードになってしまった。 こういう日本語の語源なんかなんにも知らないで、ろくに調べもしないで「差別語ではないか?」なんてクレームを入れてくるバカもバカだが、それをいちいち真に受けてろくに調べもしないで「禁止語」にしてしまうマスコミ人の信念の無さにも大いに問題がある。 この「歌が不自由な人」という用語も笑い事ではないかも知れない。 そのうちニュースは英語で読んでくれた方が解りやすいなんてことになるのかも知れない。 anchor  QuickTVCalendar(Freeware) インターネットからテレビ番組のラテ記事を自動取得してiCalに表示するアプリ。 テレビ局は今では地上波もBSもCSも皆EPGという電子番組表を配信している。 これは一般的にはケーブル局や衛星放送のセットトップボックスで表示されるような利用のされ方をしているが、実はこういうところを見るとwebでも配信されていることがわかる。 そこでこのアプリはその.epgファイルをダウンロードしてきてこのアプリに読み込ませ、iCalに登録して番組の時間だけでなく内容まで表示させようという本来のEPGの使い方ができるようにする。 前出のEPGを扱っているweb番組表サイトから、チェックしたい番組のEPGなどのアイコンをクリックして.epgファイルをダウンロード、これをQuickTVCalendarに読み込ませる。 後はQuickTVCalendarの指示に従って、iCalに登録すれば良い。 と、アプリの出来自体は非常に良いのだが、残念ながらEPGというフォーマット自体が私には使いやすいとはいえないのでこれを愛用するかどうかはビミョー。

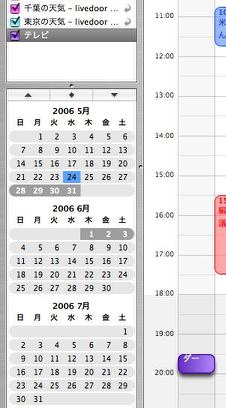

QuickTVCalendarで取得したい局のデータを最初に登録する チャンネル番号、チャンネル名、URLが必要

こういうweb番組表のiEPGのリンクなどから見たい番組のEPGデータをダウンロードしてくる 大抵のサイトではiEPGというアイコンをクリックするとダウンロードできるようだ

iCalにはあらかじめ「テレビ」という項目を作っておくと良い そうすれば他の仕事用のメモなどとごっちゃにならない

登録に成功するとこういう感じでiCalのスケジュールに番組が現れる

その情報ドロワーを見るとこの通り番組のサブタイトルなどを取得できる アラーム機能を使って番組を見逃さないように知らせる設定にもできる Macに夢中になっていて見たい番組をよく見逃す人にはお薦めだ 2006 年 5 月 26 日anchor  XScreenSaver(Freeware) LinuxならびにX11(X-window)を装備したUNIX向けに開発されたスクリーンセーバをMacOSX向けに移植したスクリーンセーバ集。 それを全部紹介することはできないが(それ以前に私もまだ全部試したわけではないが)中からいくつか面白いものをピックアップして以下のキャプチャーを紹介する。 アイコンが違うので振る舞いが違うのかと思ってしまうが、実際にはOSXネイティブのスクリーンセーバと扱い方は全く同じだ。

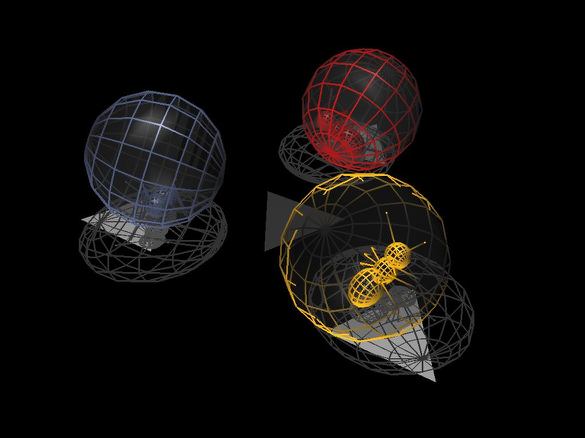

AntInspectはワイヤーフレームのボールの中を同じような テクスチャーの"アリ"がゆるゆる歩くというセーバ なぜか"アリ"関係のセーバがいくつかあって、こだわりがある人がいるらしい

BSODは"Blue Screen of Death"つまり「死の青画面」のことだ このセーバはこういうサッドマックやWindowsの青画面など 様々なOSがスタックしたときの画面ばかり集めたセーバ

Windows95を使い始めた時にはこのスクリーンに何回苦しめられたことか 滅多にそういうものが出ないOSXだから楽しんでられるが 趣味が悪いスクリーンセーバだ

Bumpsはデスクトップをエンボス風に変えて それをスポットライトで微妙に見せるセーバ

Cageはエッシャーの騙し絵風の空間が変化しながらぐるぐる回転する 騙し絵は動かなければ良いが、これはじっと見ている時分が悪くなりそうだ

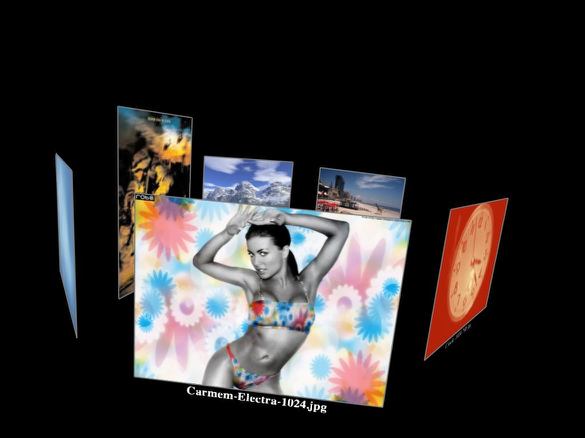

Carouselはピクチャーフォルダに入っている写真を表示するセーバ 回転しながら一枚ずつ入れ替わっていく面白いピクチャーセーバだ

Endgameはチェスが詰んだ状態をOpenGL風の美しいグラフィックで見せるセーバ

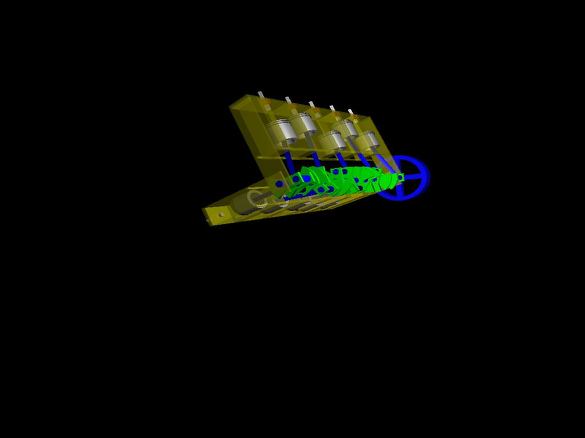

Engineは様々なスタイルのガソリンエンジンの構造を見せるセーバ 水平対抗やV8エンジンのクランクやバルブのタイミングが作り込まれている

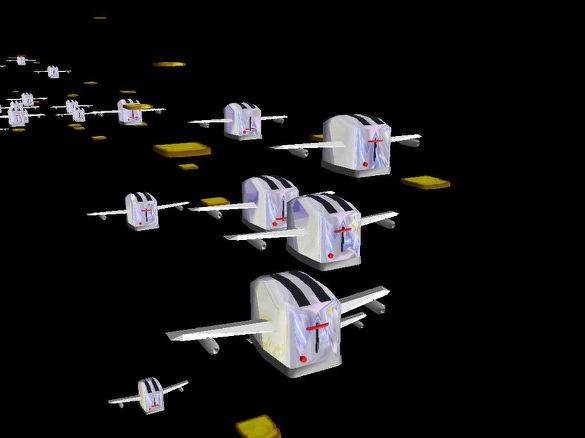

Flying Toastersはギャラクティカしているトースターとトーストのセーバ いやスターウォーズの反乱軍の艦隊というべきなのか

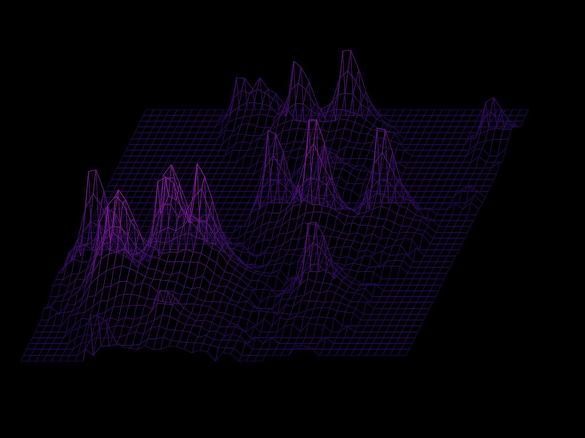

Mountainは何の意味も無くひたすら"ピーク"(山)を描き続けるセーバ

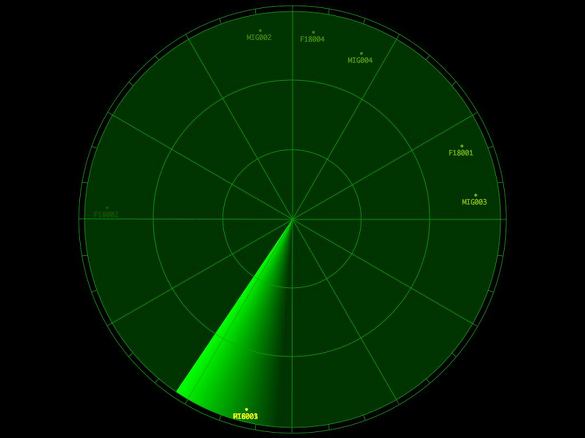

Sonarは水中に潜む潜水艦を索敵する音波探知機のことだ これはネットワークの認識できるホストを"コンタクト"として表示する アクティブソーナーのレーダーのような画面で索敵はオマカセだ(意味不明)

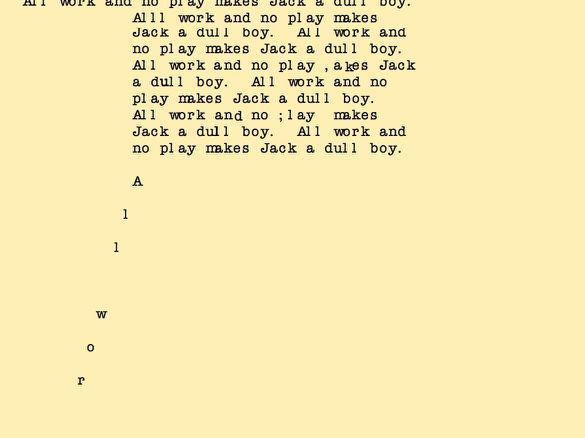

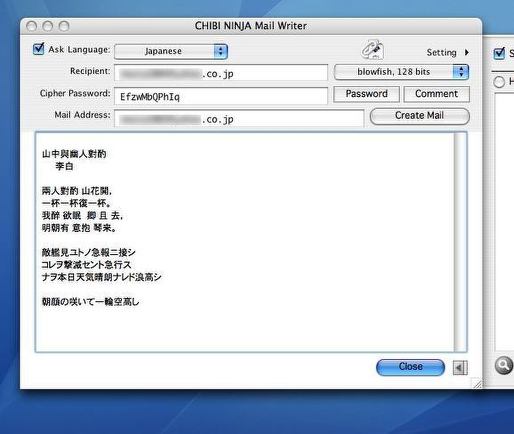

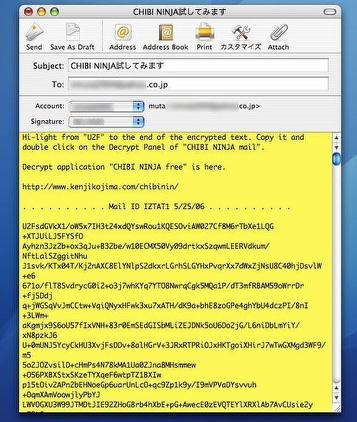

Xjackはキューブリックの異色ホラー映画『シャイニング』の 主人公ジャック・ニコルソンがタイプしていた「小説」を表示するスクリーンセーバ この奥さんがニコルソンのタイプ紙に目を通すシーンは背筋が凍るほど怖い場面だった 他にも面白いセーバがたくさんあるので試してみてはいかがだろうか anchor  ChibiNinjaFree(Freeware) メイルの本文ならびに添付ファイルを暗号化するChibiNinjaMailがシェアウエア化したために新たにこのChibiNinjaFreeというフリーウエアバージョンがでた。 このChibiNinjaFreeのメールクライアント風のフェイスで作った暗号化メッセージを送信(実際の送信はデフォルトのメールクライアントで実行する)、受信した方はそのメッセージ部分をChibiNinjaFreeをつかって復号すると本文と添付ファイルが現れるという仕組み。 メールクライアント風のメッセージ作成窓は暗号化の鍵を選ぶ手順以外はメールそのものだ。 Windows版も用意されているので、仕事でも導入がしやすいのではないだろうか。

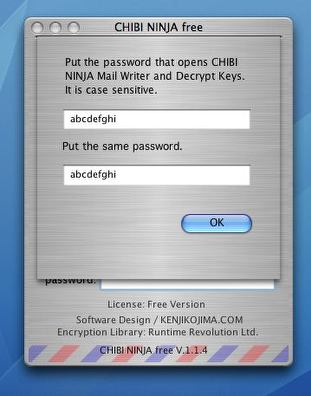

ChibiNinjaFreeを最初に起動する時にマスターのパスワードを設定する これは後々暗号化クライアントや復号パネルを開く時に 必要なのできちんと使えるパスワードを入れる

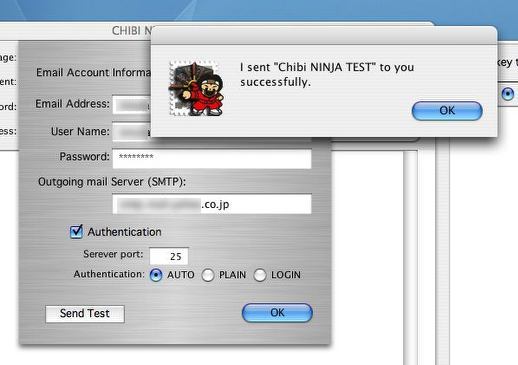

メールクライアントとして使うためにSMTPの設定をする 設定が正しいかどうかテストすることができる 問題なければこういう表示が出る

後は普通にメールを書くように本文を書いてタイトルを書く 違うのは暗号のパスワード設定をすることだ

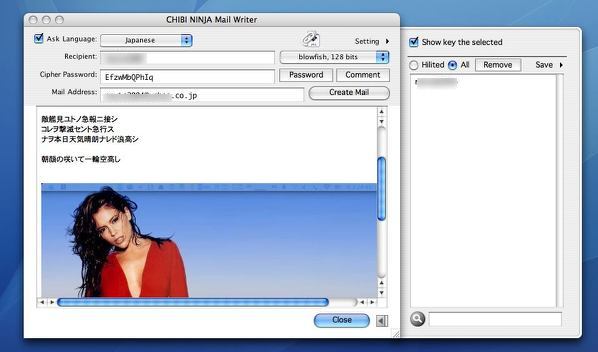

添付ファイルもメール一本につき一個だけ付けることができる もちろん添付ファイルもメソードに乗っ取って暗号化される

暗号化された本文はデフォルトのメーラに自動的にコピーされ送信可能な状態になる この時点で本文も添付ファイルも128bitの暗号に変換されている

受信した方はこの暗号文をコピーしてChibiNinjaFreeの復号パネルをクリックすれば良い この時に暗号化した時に使った鍵を入力する必要がある つまりこの暗号は公開鍵ではなく共通鍵暗号なので 鍵を相手に直接渡せないとこの暗号は意味が無い もちろん自分の会社のパソコンから自宅のパソコンに 送信する場合には問題ないだろうが

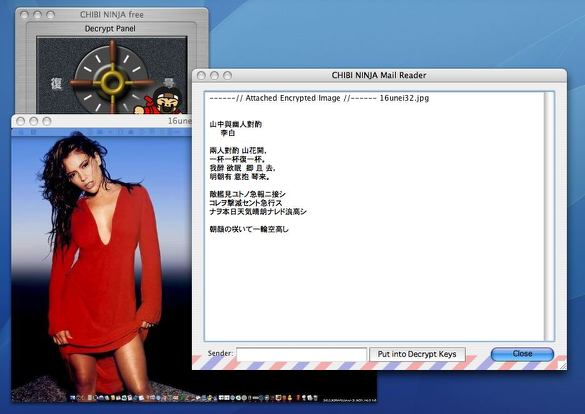

この通り本文のテキストと添付ファイルのjpegが復号化されて開いた 2006 年 5 月 27 日anchor  Go Go Redball!(Freeware, Widgets for Dashboard) スーパーボールのように弾む赤い弾をDashboardに表示するWidget。 ドラックして上下左右に投げてみよう。子供の頃初めてスーパーボールを見たときと同じ驚きを感じられるはずだ。 ちょっと疲れた時には惚けたようにこれを投げて脳みそを解放する・・・これがこのWidgetの正しい使い方だ。

Go Go Redball!は赤いボールがスーパーボールのように強烈に弾むWidget それだけしか機能が無い そこが貴重だ 2006 年 5 月 28 日anchor  Ozawa-Ken(Freeware) 格闘技系タイピングソフト。 パソコンに移行した当時、パソコンのキー操作がワープロ専用機とあまりにも違うのでトレーニングのためにいくつかタイピングソフトを試してみた。 するとどのタイピングソフトでも私の成績は相当悪い。 ところでそのころ試したことが無かったが、確か「Ozawa-Ken」と銘打った格闘技系のタイピングソフトという「?」なソフトがあることは知っていた。 ところがこれが今ではフリーウエアで手に入るという。 この情報はBBSでいただいていた。 それで結論からいうと相変わらず私の成績は悪い。 「タイプなんて実戦で使い物になればなんだって良いじゃん」 ところで製品版には最強のボスキャラの「おばはん」というのがあったはずだが、これにもあるのだろうか。

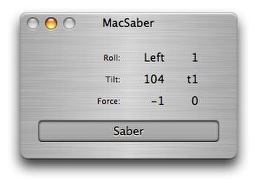

Ozawa-Kenは選択したキャラと戦うタイピングソフト ひたすら表示された言葉をタイピングして敵を倒す 2006 年 5 月 29 日anchor  MacSaber(Freeware) 前の世代のPowerBook、iBookG4あたりから、Macモバイルはモーションセンサーなるハードが追加されている。 起動した状態でモバイルを持ち歩く時の最大のリスクは、その衝撃でハードディスクの表面に傷がつくということだ。 それがいつの間にかMO(絶滅危惧種)の容量を超え、メモリカード(絶滅危惧種)の容量も超え数百ギガのディスクが1~2万円、大きさも昔のディスクの数分の一というところまで高密度化されてきた。 この金属製の磁性体ヘッドが毎分4500回転とか5400回転という高速回転している鉄製のディスクにぶつかったらどうなるだろうか。 そこでディスクそのものもディスク面や磁性ヘッドのアームの剛性を可能な限り高くするという改良が重ねられている。 そういう意味ではハードディスクの耐性は高くなったのだが、それでも起動した状態でiBookなどを机の上ぐらいの高さから落下させれば、いくら剛性が高くなったといってもディスクが死んでも何ら不思議ではない。 問題は起動したまま持ち歩いてもスタックしないOSXの場合なのだが、冒頭で触れたモーションセンサーなるハードを内蔵してこれを解決してくれた。 モバイルの場合落下で壊れるのは筐体とモニター面のヒンジ部分も結構多いが、最も可能性が高い「ハードディスクが死ぬ」というトラブルはこれで防ぐことができる。 長々と前置きを書いてしまったが、モーションセンサーというのは本当はそういう目的でiBookなどのモバイルに装備されているが(そういう性格の物なのでiMacなどのデスクトップには内蔵されていない)それを遊びに使っちゃおうというアプリのひとつがこれ。 前のバージョンではintelMacのMacBook、MacBook Proでないと動かなかったようだが、このバージョンではiBookG4、PowerBookG4などモーションセンサー内蔵のPPC機でも機能する。 何の役にも立たないアプリだが、一発芸で受けは狙える。Macユーザしか知らないわけだから宴会芸で使える可能性は十分ある。 前述のようにモーションセンサーで保護できるのはハードディスクだけで

MacSaberはただスイッチを入れるだけというシンプルなフェイス そのフェイスでロール(回転方向)ベクトル方向の加速(フォース)を表示する このフォースというのがスターウォーズという連想につながったのかも 2006 年 5 月 30 日anchor  少年少女オデッセイ(Freeware) QuartzComposerを使ったスクリーンセーバ。 これは確かグーテンベルク以降から現在までの歴史を題材にしたスクリーンセーバだったように思う。

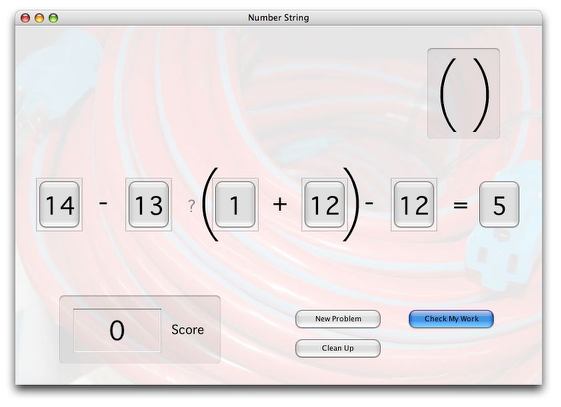

少年少女オデッセイに夜の静寂も表現されるようになってますます美しくなった anchor  Number String(Freeware) 加減乗除の計算をするパズルアプリ。 日本の算数の教え方は どちらが実用的かというと日本式の算数だろうけども、どちらが子供の興味を魅くかというとイギリス式の教え方だろう。 という余談はともかくこれは5つ並んだ数字を加減乗除とカッコの組み合わせで等式を成立させるというゲームだ。 ちなみにstringには列、文字列というような意味もあるそうだ。

Number Stringは左の5つの数字を+-×÷()を組み合わせて右の数字を導きだす等式を完成させる 実際にやってみると組み合わせは無限と思われるくらいたくさんあってかなり難しい

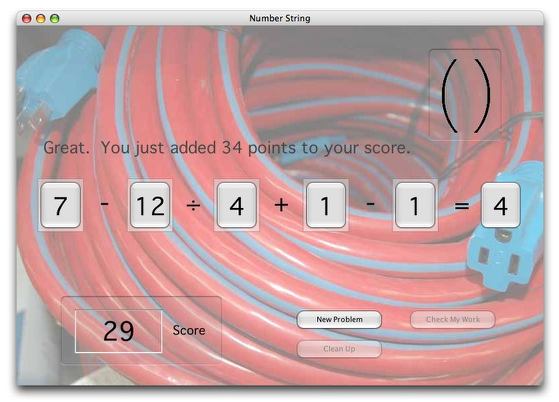

正解するとこういう風にボードの色が変わって、点数をくれる anchor  TableTennisProLite(Shareware) 擬似的3Dな卓球ゲーム。 ラケットを左右に動かして、ロブを打ったりスマッシュを打ったり選択して相手を翻弄する(される?)というゲームだ。 擬似的と言ったのはグラフィックは3Dなのだが、実際のラケット操作は前後左右だけで上下が無いためで見た目は立体的だが、プレイをした感想は昔のテーブルゲームの平面的なピンポンに似ている。

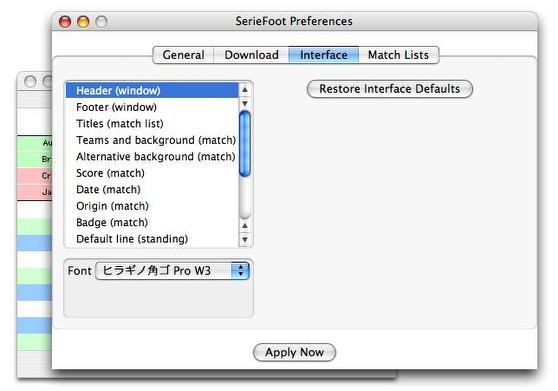

TableTennisProLiteは擬似3次元的な卓球ゲーム 愛ちゃんも人気がでてきていることだし卓球にはまってみるも良いかも 2006 年 5 月 31 日anchor  SerieFoot(Freeware) このアプリは世界中のサッカーリーグ、いわゆるセリエの結果を表示するアプリ。 もちろんあと2週間足らずで始まるドイツワールドカップの結果も表示できるようにもう既に準備されている。 気になるのは日本語の表示の文字化けだが、ヴェアダルさんの情報によると、環境設定に入って「interface」タブの「Header」「Titles」「Date」のフォント指定をデフォルトのGenevaからヒラギノフォントに変更すれば良いとのこと。 また寝不足のサッカー週間が始まる。戦いに備えよ!

SerieFootには予選リーグの結果だけでなくリーグの勝ち点表も用意されている これは日本チームがエントリーしているF組予選結果表だ

もちろん各国のレギュラーリーグの結果表も用意されている サッカー好きには手放せないアプリになるだろう

見たいリーグのリンクをクリックすると こういうアイコンのリーグデータがダウンロードされる それをクリックするとこのアプリが起動して上の結果表を表示するわけだ

デフォルトのままでは日本語表示は文字化けするが これは環境設定のこの項目を変更することで解決する <後刻注> 昨夜この記事を上げた直後くらいからこのアプリのサイトのサーバがずっと落ちているのか全くつながらなくなっている。仕方が無いのでリンク先はミラーサーバに張り替えておいたが、ミラーサーバからアプリをダウンロードできても肝心のマッチデータをダウンロードできなければこのアプリは持っていても意味が無い。推測だがどうもワールドカップを目前に控えてこのサイトは世界中からアクセスが殺到して、サーバが持ちこたえられなくなってしまったのではないだろうか。アクセスが集中するなんてことは作者も予想はしていたのだろうが、それが想定のレベルを超えたということかも知れない。なんせレフェリーの判定に不満を感じたファンが暴徒化して死者が出るほどヨーロッパと南米のサッカーファンは熱狂的で過激なのだ。サーバが復帰するかしばらく経過を見ることにする。 anchor  TX6864(Freeware) 1977年にインベーダーゲームが大流行したあと、ブームは2年ほどで潮が引くがごとく消えてしまった。喫茶店にはどこでもゲームテーブルがあったし、パチンコ店を廃業してゲームセンターになったところは随分あった。 しかしインベーダーゲームに皆が飽きてしまうと、喫茶店のゲームテーブルは単に足がつかえるだけの邪魔なテーブルになってしまったし、ゲームセンターは今度はどんどん貸しレコード屋などに転業していった。 ゲーム屋さんは生き残りをかけていろいろい新しいゲームを作ったが、しばらくはインベーダーゲームのようなフロック的なヒットは出なかったから相当苦しんだろう。 そんな中で比較的ヒットしたというか、まあそこそこだったのがこういうタイプの縦スクロールシューティングゲームだった。

TX6864はひたすら単純に敵をよけながら撃ちまくって 最後に出てくる母船を撃破するというだけの 惚けたような縦スクロールアユーティングゲーム この雰囲気はアルカイックと言えばいいのだろうか anchor  gura3(Freeware)

nekojinさんの「Macでフリゲ!」というサイトで見つけたゲームアプリを続ける。 このゲームにはMSXユーザが開発したようなことをにおわせるクレジットが出る。 このゲームは実際1980年代初頭のシューティングゲームの匂いがプンプンするアルカイックなゲームだ。プレイヤーはひたすらスペースキーを叩き続けなければいけないので、左手の手首がだるくなる。あまり我慢していると腱鞘炎になることは請け合いだ。

gura3は横スクロール撃ちまくり左手麻痺シューティングゲーム これもアルカイックな味わいだ anchor  RollOut(Freeware) さらにnekojinさんのサイトで見つけたゲームを続ける。 その変形がこういうRollOutのような3D格闘ありシューティングゲームだろう。最初は戦車戦のような物にバリエーションが広がっていき、射撃ゲームとかにバリエーションを拡げ、確かにこういうタイプの物も登場した。 こういう物からやがて格闘系ゲームに発展していったように思うが、インベーダーゲームを体験しているオジサンたちはこのあたりからついていけなくなった。 今でも子供のゲーム機をちょっと触るが、3Dのゲームには全くついていけない。オジサンに理解できるのは横スクロールゲームだけだ。

RollOutはヒト型決戦兵器を操り ホーミングミサイルを駆使して敵のクラフトを撃破する

ヒト型兵器は飛行形態に変形できる ここいら辺りになるとオジサンにはついていけないなぁ |