2007 年 12 月 1 日anchor サイト開設5年目特別企画~過去のサイトデザイン履歴集~あの頃君は若かった・・・(意味不明)試験運用期間を除けば、今月でこのサイトを公開して5年目に突入する。 最初は本当に素人の手習いのような感じで始まった。 ちょっと過去の歴代のデザインを並べてみたくなった。 さすがに最近のCSSを使ったサイトデザインの垢抜けした雰囲気にはかなわないので、後半はCSSを使って試作したサイトのいくつかも参考出品ということで並べてみた。 それぞれの画像をクリックするとそのページにリンクで飛べる。

サイトの始まりの頃はwebで拾ってきた素材をいろいろ貼付けて項目を並べているだけだった それでもテーブルとかいろいろな要素を手早く学んで取り入れていたしフラッシュをエンベッドしたり gifを置いてみたりいろいろなチャレンジはやっているのは解っていただけるだろうか

背景をシロからAquaの縞模様に変更 最初の頃は無邪気にAppleのロゴや林檎マークを貼付けたりしていたが後にこれは全てはがした クレジットも表示していたのだが、それでもダメだというAppleさんの正式見解により 全ての林檎マークを削除しそれに伴いAppleへのリンクも全て削除して切ってしまった 当サイトはAppleの応援サイトなんかではなくヲチサイトでいくと決めたのはこの時 以来Microsoftに対してと同じ位Appleに対しても非友好的なサイトになった サイト一番下の林檎マークのリンク先がここになっているのもそういう理由だ

背景をJaguarライクなブラシドメタルに変更 それ以外はあまり変わっていないが段々メニューが増えてきてトップページが長大になってきた このスタイルにはかなり問題を感じていたのでどう変えようかいろいろ考えていた時期だった

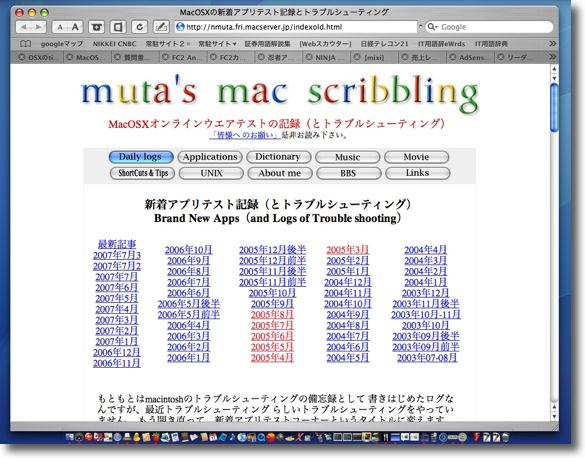

背景を再びシロに戻してAquaボタンでメニューを切り替えるスタイルに変更 トップページに全てのメニューを並べるのは無理だと考えていたがフレームは使いたくなかった そこで出した結論が全てのメニューページで同ポジで表示されるアクアなメニューボタン これなら場所を取らずにメニューを切り替えられるしフレームを使うこともない 最初はこのボタンの並べ方に苦労したが結局小さく表示して2列に収める形で落ち着く タイトル題字はGoogleの題字ジェネレートサービスで作ってしまう相変わらずの安直さ 同時進行していた映画、音楽のサイトはこの時に当サイトのメニューとして統合してしまった

応援メッセージをいただいた星野さんというwebデザイナーの方が私があまりに できあいのパーツでお茶を濁すのを見るに見かねてこの題字バナーを作ってくれた これを貼るだけで印象が変わりやはり本職が作ると見栄えが全然違うものだと感心した タイトルの質感に合わせてRSSフィードリンクのボタンもプラスティックテカテカ風のものを こちらの記事で取り上げたwebサービスプロバイダーで作って貼っている メニューボタンもアクアなものからButtonBuilderで作ったゼリー状の雰囲気のボタンに変更した 移転が相次いだのでディレクトリ構造を大幅に簡潔化してほとんど要素を同じ階層に置く形にした この工事自体は大改修だったがそのお陰で引っ越しは楽々になりこれは後に役に立つことになる

結局新天地を求めたレンタルサーバninjaとは物別れになって事実上放逐されるような形になった 今のところに救われて心機一転を期すため星野さんが作ってくれたもうひとつのバナーに変更 それに合わせてRSSボタンもリフレクション風のweb素材のものに変更して現在の形になった そのRSSも全文配信を開始、アドレスバーのRSSボタンを始めサイトそのものの改良も進む それにしてもGeoとninjaの丁寧なサポートのお陰で引っ越しは実に手早くなった

こちらは参考出品のjimdo.comというwebサイトサービスで試作したサイト こちらでも取り上げたがこのサービスは CSSテンプレートで簡単に こんなサイトができてしまいしかも500MBのサイト容量が無料で使える htmlのような自由度はないがCSSはやはり垢抜けたレイアウトが可能になる 他にもこちらの40のCSSをベースにしたワンカラムサイトのテンプレートが無料でダウンロードできるサイトという記事で取り上げたテンプレートを利用したサイトの試作品も公開する。

「piano」というこちらの作品はなかなか格調が高く 音楽サイト、小説、詩などの文学作品の発表に使うとはまると思う また見てくれが美しいだけでなく私自身これが一番実用性が高いと感じた

これはテンプレートほとんどそのままだがブダペストの美しい朝をイメージしたモチーフ

こういうのも作り様だと思うがなかなか実用的なサイトになりそうな気がする しかしこのトップページのイラストでは何のサイトか解らなくなってしまいそうだが

美しい写真を使った牧歌的なイメージのサイト 最近のCSSを使ったレイアウトはほとんど白地のを残さないのだなと関心 しかし昔よく見かけた背景真っ黒なサイトとも違う落ち着きがあるのがさすが どれも作り込んでみたいと思わせるようなすばらしいデザインだ 2007 年 12 月 3 日anchor 子供が暴れてカップが転んでiBookにコーヒーかかってサア大変~そういう時の緊急処置仕事で使っているiBookを自宅のリビングに置いて、ちょっと席を離れた時に、間の悪いことにその机の上には飲みかけのコーヒーが置いてあったのだが、子供たちが乱入してきてあっと思う間もなくカップが転倒、机の上はコーヒー浸しになってしまった。 ビデオのリモコンなど他の電子機器もあったのだが、他のものは救うことができたがiBookだけはもろにコーヒーが侵入したようで問題が起きてしまった。 外付けのFirewireハードディスクを接続しても、認識しない。 以前双日の「かんべえ」さんが愛用のThinkPadにコーヒーをぶっかけてしまい、完全に死んでしまって修理に出してボードからディスクから総替えになって修理から上がってくるのに一ヶ月かかったという話を聞いていたので青くなった。 コマンド+Sキー 事態は深刻である。 しかし塩水やこういうコーヒーのようなものがかかった時には、それは事態を悪くするだけだ。 例によって開腹の手順はMacの分解手順解説サイトで取り上げた「Fixit Guide Series - DIY Mac & iPod Repair」というサイトを参照してやった。 やってみた印象は面白いことにiBookG4 1.33GHzのバラシは今回初めてやってみたのだが、以前に何度か分解したiBookDualUSBよりも分解手順が簡素化されているということに気がついた。 iBookG4はプリンのスプーンも使えるだろうけど、構造上精密ドライバーを差し込んで思い切ってコジッた方が破損の確率が少なくなると思う。 ポリカカバーを外して本体下部内部を完全に露出させるところまで分解して、クリーニングにかかった。 このスカートの外にもべったりコーヒーが付いていたし、スカートの内側にも回り込んでいたようだ。 正直今回はかなりラッキーだったと思うし、普通はこういうことになったらサービスセンターに修理に出してロジックボードごとお取り替え以外に対処法は無いと思う。 いつも書いていることだが、MacBook、MacBook Pro、PowerBook、iBook、iMac、Mac miniなどの構造が複雑かつ微細なマシーンは、分解はサポートされないことが多いのでこういう処置は自己責任でやってほしい。

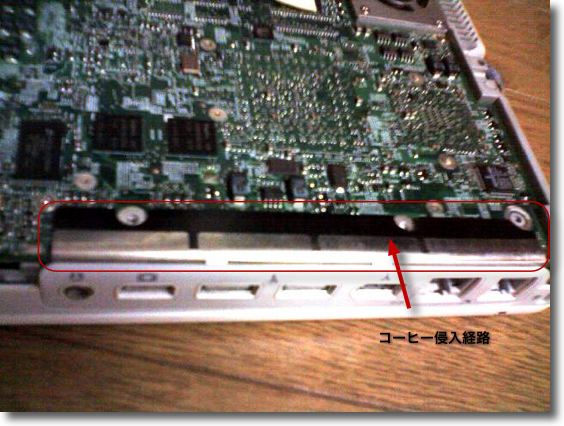

iBookの底板のポリカとその下のアルミシールドをはがしたところ 左下がバッテリースペース、ディスクスペースはその上でG3時代とは かなりレイアウトが変更されており、完全分解はやややさしくなったかも 右上がFirewireポートなどのグループで黒いスカートが見える ここにコーヒーがべったりとしみ込んでついていた

このFirewireなどのポートはパネルが別部品になっていてその継ぎ目からコーヒーがしみ込む そうしたことに配慮されてか赤い線で囲ったところに黒いゴムのスカートが追加されている このスカートは多少は防塵、防水効果もあるようで実際今回はこれのおかげで命拾いした

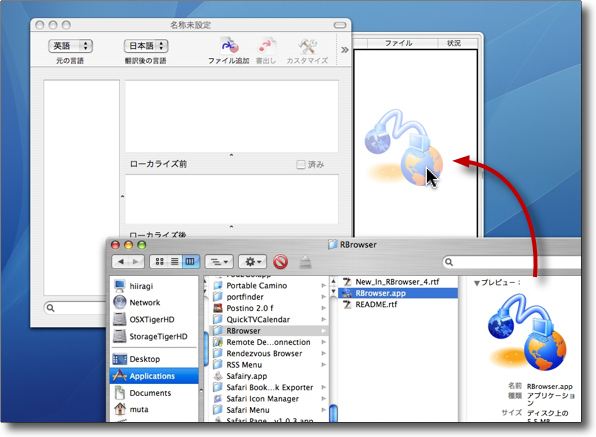

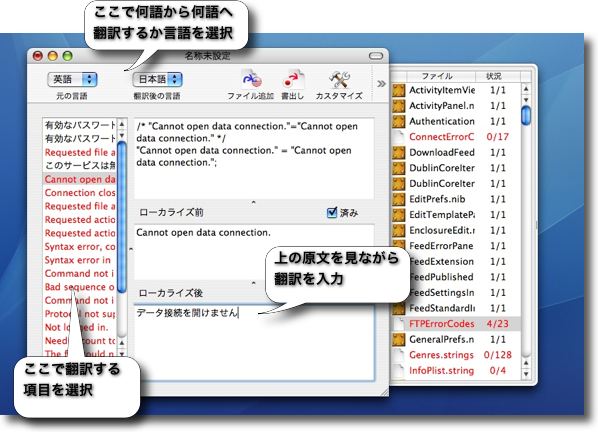

このスカートの周囲にもコーヒーがべったりついていたのでそれをきれいに拭き取る スカートの下側の回路板も、スカートを持ち上げて綿棒で慎重にクリーニングした 勿論洗剤も溶剤も一切つけず乾拭き、この間電源は完全に抜きバッテリも外して作業する これでとりあえず今回は生き返ったがこれはかなりの幸運だったと思うべきだ 一番良いのはパソコンの周囲1メートル以内にはコーヒーも磁石も砂鉄も粉類も 中にしみ込んだり吸い込んだりする可能性のある物質は一切絶対に置かないことだ 2007 年 12 月 4 日anchor  iLingual(Shareware, Freeware) アプリのローカライズをMacらしい解りやすいUIで作成できるローカライズファイル作成アプリ 10月にOSを再インストールした時に、ディスクスペースの都合でデベロッパーツールをインストールしていなかった。 やっと取りかかれたのだが、やはりインスピレーション通りこのアプリはすばらしいアプリだ。 Apple謹製にもアプリのローカライズファイルの作業のために用意されたキットはちゃんとある。 このiLingualは操作の仕方でつまづくことはまずないといえるくらいMac的な操作感だ。 これでローカライズに入ってくる有志がどんどん増えればますますMac世界は住みやすくなるのではないだろうか。 冒頭に書いた通り動作にはデベロッパーツールのインストールが必要だ。 また同種あるいは似た種類のローカライズ済みのアプリを読み込んで、先人の優れたお仕事を取り込むこともできる。

iLingualの直観的な操作性とはこういうことだ ローカライズしたいアプリをまずドロワーにドロップする

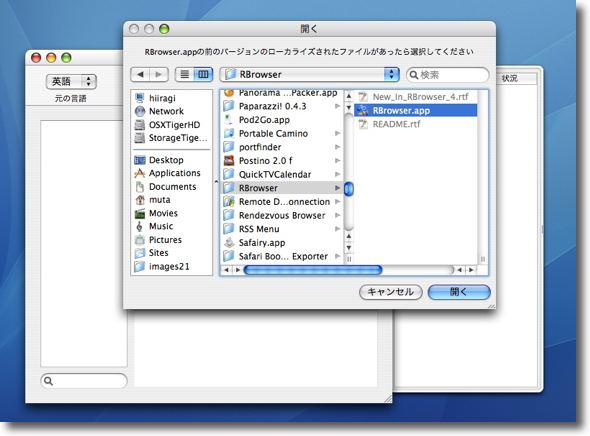

すると前のバージョンのローカライズファイルの場所を聞いてくる 初めての作業ならキャンセルをクリックすればいいし前にやったものを 続けて作業する場合はその場所を指定して「開く」をクリックすればいい

どういうファイルがあってそれぞれにどういう項目があるのかも 自動的に読み取ってこの左のペインにリストアップしてくれる 訳す必要があるものを選んで下の翻訳欄に訳語を入れるだけで作業は進行

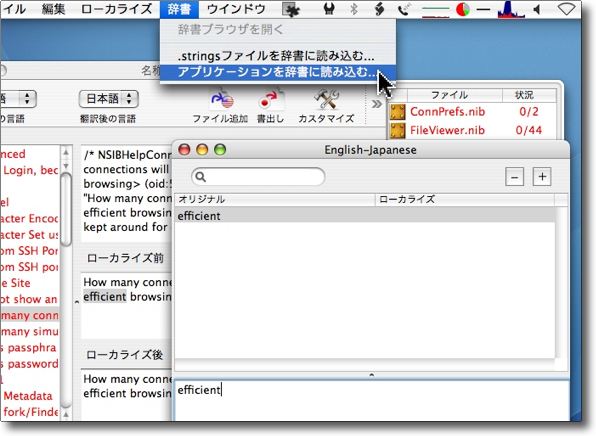

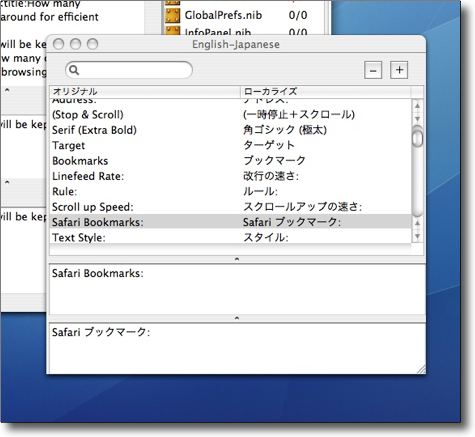

作業は辞書機能に記録が残るのでアプリのバージョンが上がった時に 「前回はどう訳したっけ?」といちいち前の日本語ファイルを参照しなくてもいい またこの辞書ブラウズはメニューから「アプリケーションを辞書に読み込む」を実行すると 既存のアプリのローカライズファイルも読み込んでくれる

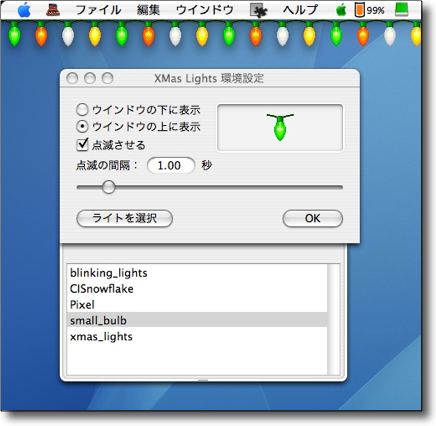

このように先人の偉大なお仕事も読み込んでくれるので いきなり老練なローカライザのような翻訳も学べるかもしれない みんな熟練して日本語環境がどんどん充実していけば もっとMacの環境は良くなっていくだろう anchor  XMasLights(Freeware) メニューバー下にクリスマスイルミネーションライトを表示する季節ものアプリ。 比較的古くからあったアプリのように記憶しているがここでは取り上げたことがなかった。 先日次男と二人でクリスマスの飾り付けをしたところだが、確かカソリックでは11月25日から12月24日までを降誕祭のミサとして、およそ一ヶ月間決められた手順に従って礼拝を続けて、12月25日のキリスト誕生日を迎えるという話を聞いたことがある。 それでMacにも降誕祭のデコレーションをという方にはお勧め。なんせ作者さんも書いているが、この手のクリスマスデコレーションアプリはたくさんあるけどもおそらくCPU負荷という意味ではこのXMasLightsが最も低いと思う。 リードミーを読むと、自分で好きな灯りのスキンを作って登録もできるようだ。

XMasLightsを起動すると最近流行のLEDではなくアルカイックな電飾灯が現れる

点滅の間隔なども設定できるしライトの種類も選べる

こちらはスノーフレークモール風の灯り

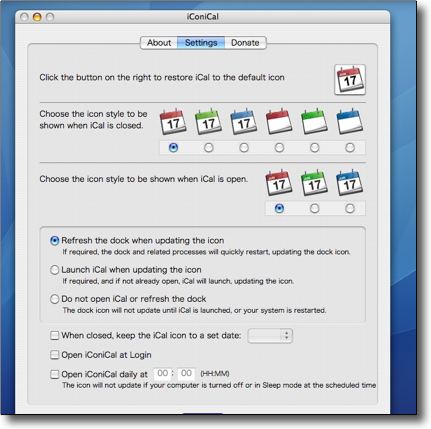

鳩目球のような灯りもある 2007 年 12 月 5 日anchor  iConiCal(Freeware) iCalのドックアイコンの表示、色を変更するアプリ。 iCalはiTunesと違って発表以来ずっとこの臙脂色の卓上カレンダーのアイコンを使っている。 それはそれで面白いルールだと思うが、5年もこの臙脂色のアイコンを見ているとちょっと飽きが来ていることも確かだ。 変更できるのはオリジナルの臙脂の他にブルーとライムグリーンで、起動していない時に日付を表示するかしないかも選択できる。 最初に起動すると設定画面がでてくる。 ちょっとしたことだけどドックやコマンド+tabキーを叩いた時の選択画面のiCalのアイコンの色が変わるだけで新鮮な気分になれると思う。

iConiCalを最初に起動した時に現れる設定画面 選択できるのはカレンダーアイコンの色目と終了時に日付を表示するかなど 上のアイコンでデフォルトに戻せるので安心してチャレンジして欲しい すぐに設定反映するこのチェックだと2回目からは起動してもすぐに終了してしまう 起動を維持したい時にはコマンドキーを押し続けて起動する

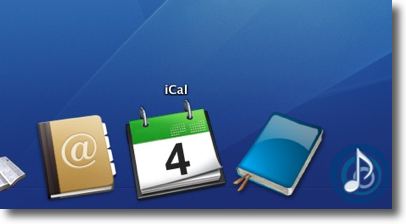

ドックアイコンはこんな感じに変更される

起動したらアイコンの色が変わるというような小技も可能

コマンド+tabキーのアプリ切り替えの時にでるアプリアイコンもこのように変わっている 2007 年 12 月 6 日anchor 音楽そのものについての考察がおきざりにされた著作権議論の不毛音楽の著作権が「シンガイ」されているのだという。 だからその「シンガイ」を食い止めるために音楽のコピー禁止を厳重にし、音楽を録音できる全ての機器、MDレコーダやiPodのようなその目的で作られたものは勿論、パソコンやケータイ、キャッシュ機能を備えたテレビのようなものに至るまで全てのデジタル機器を視野に入れて、音楽著作権を「シンガイ」しうる可能性があるものはすべて「チョウセイキン」という名目であらかじめ賠償金を取り立てるという方向の議論がなされている。 私自身はもうこういうくだらない議論はいい加減にしてくれといいたいのだが、どうせ「チョウセイキン」を徴収するのなら1000%くらいの高額な金額を要求して国際的なもの笑いになればいいと思っている。 そんなくだらない冗談はどうでもいいのだが、でも今議論されている「チョウセイキン」だの、「共有ファイルダウンロードは違法だが、見るだけなら違法ではない」なんていう全く現実に即さない議論はこのくだらない冗談と同じくらい意味をなしていない。 誰が音楽文化を支えるのか - 雑種路線でいこうというページを見つけた。 この記事を読んでいて思い出したことがある。 音楽著作権というのは無前提に音楽の創造者にある権利だとして、そこの検証が全くされないままそれが前提に議論がされているが、音楽著作権という考え方そのものがそもそもイリュージョンだったのではないかという検証は本当に必要ではないのだろうか? 音楽著作権というのは実は音楽家の権利を守るために創設された概念ではなく、音楽産業を効率的な一産業にならしめるために創作されたフィクションではないかと思うからだ。 そう思うきっかけを与えてくれたのは1999年にインタビューする機会があったジーン・カンだった。 ジーン・カンは今日話題になっているwinnyやSkypeの原型になった「グヌーテラ」というP2Pの形態を最初に考案した人物だ。 ところがジーン・カンは全くアプローチが違い、彼は技術的にまず完全なP2Pネットワークを完成させることを主眼にしていた。 裁判所命令でこれを止めるとしたら「グヌーテラ」に参加している全ユーザのパソコンを差し押さえる以外に方法はない。 またP2P自体はファイル共有を主眼にした技術でもなく、現に今P2PをベースにしたIP電話サービスなども登場するに至ってむしろ多くの可能性を持ったネットワーク技術にひとつの側面としてファイル共有という利用法もあるというのが正しい姿だ。だから「グヌーテラ」は「インターネットは合法である」というのと同じくらい「合法」だった。 そういうインフラが完成してしまったら、それは社会にどういう影響をもたらすか・・・こちらがジーン・カンの主な興味だったようだ。 この質問に対してジーン・カンは実に冷静に答えていた。 彼の言葉は実に深遠だったのだが、ちょっとスケールが大きすぎて多くの人には理解されなかったようだ。 私はジーン・カンのレジュメを事前に読んでいたから、その言わんとすることがよくわかったのだが、例えば ジーン・カンという人物は単なるコンピュータ技術者ではなく、彼の興味は社会学的な広がり、さらには音楽などの文化論的な広がりも持っていた。 音楽は何もないところから突然生まれたりしない。 例えば野辺送りのマーチを、酒場の音楽として発展させたニューオリンズの街。 そのジャズは先人のスタイルをマネしながら独特に発展していった。例えばNYジャズの一部のミュージシャンはブラジル音楽のサンバのマネをし始めた。 ジャズの一部のミュージシャンはカントリーミュージックとも融合していき、やがてその一部がカントリースタイルのビートをさらに発展させ、ミシシッピブルースのような音楽とも融合したりバリエーションを拡げていってロックンロールのような音楽も生まれてきた。 特にこのジャズとサンバの相互作用でボサノバが生まれる辺りで、ミュージシャンたちはお互いの曲をカバーし合い、相手のレパートリーを自分達のスタイルで再調理するということでこの二つの音楽は大きく進化した。 ところが現在の音楽著作権関連法規を遵守するなら、他人の曲をカバーするにはその音楽の著作権管理会社、作曲家、作詞家、編曲家をミュージシャンが自分で捜し出しそれら「隣接著作権」を持った全ての人の承諾を得て、必要な対価を支払った上でないと演奏はまかりならない。 この状況でかつてのボサノバの核融合のような大進化が起きるだろうか? マネやカバーを禁じるということは、音楽の進歩を禁じるに等しいということにならないだろうか? 音楽家は確かにジーン・カンが指摘するように、その長い歴史の中で大部分の時代は、演奏の対価としてその報酬を受け取っていた。 これに変化が現れて録音の定着や複製、マネやカバーなどを禁じた音楽著作権法の体系が出てきたのは、20世紀的な事情による。 そういうことが起きないように他人の興行権を侵害する複写物の頒布を禁じる法体系が必要になり、それが今日の著作権法になっていると思う。 であるならば、現実の方がすでに変化してしまったのならその現実に合わせて法解釈や場合によっては法律の条文そのものを改変していくということは常にいつの時代でも必要なことではないか? これは大部分の社会の規範が判断することで、私個人がいうことではないのだが、ちょうど今がその時代に当たっているような気がする。 しかし今音楽は自縄自縛と言える制約の中で、かつての躍動を失いそれでも産業としての株主配当利益だけは期待されるという最悪の経済構造を維持するために、とにかく音楽に金を払う気がない連中が音楽を聴くことを禁止することに巨額な設備投資をして、その財源としてそういう違法行為をする連中が使う可能性がある機材、つまりiPodとかMDレコーダーとかケータイとかパソコンとかそういう

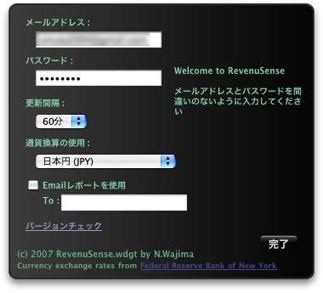

「記録機能がある全てのデジタル機器」 けれどもこの議論の中のどこの部分に「クリエーターの権利を守る」という発想が込められているんだろうか? 本当にクリエーターの権利を守りたいのなら、金を払う気がないヤツを締め出すためのコピーコントロールに莫大なコストを払うことよりも、金を払う気があるヤツから効率的にお金を集める工夫をした方が遥かに良い。 ところが肝心の音楽産業と音楽権利保護団体そのものがそういう時代の変化に全くついていけてない。 ニュースの表層は地雷原のように誤報、誤爆が散在している(1)というこちらの記事でも書いたように、一時期AppleからJASRACに納入された音楽著作権使用料2億5千万円が、全く権利者に配当されないまま留保金としてたなざらしにされていた事件があった。 このことはとりもなおさず業界と業界の周辺権利団体は、これだけもう現実の世界とは隔絶していて、全く世の中の変化についていけてないということの証でもある。 音楽の販売チャンネルにしても全く同じことが言える。 現に今そういうweb中心のレーベルや音楽ファンドも立ち上がってきている。 そうするとかつての音楽産業のような巨大な資本蓄積が、本当に音楽の創造のため、音楽の進歩のために必要なのかという疑念がわいてくる。 今の音楽産業はちょうど日本のマスプロ自動車メーカーが製造する大衆車のようなものだ。 メジャーレーベルが作り出す音楽は、取り立ててどこが破綻しているわけでもない。どれもそれなりの水準に達している。 本当の魂に響くプロダクトは、そういう巨大自動車メーカーからではなく、一地方工場、一個人デザイナーのハンドメードなプロダクションから生まれてくるような気がする。 冒頭でも触れた誰が音楽文化を支えるのか - 雑種路線でいこうという記事にはこんな一節がある。 『対価を支払うとか商品を購入するという近代的で疎外された関係だけでなく、素直に感動を伝えるためにお金を払って、そのことを縁にアーティストと繋がることがとても簡単になった。音楽を聴く権利という風に物象化されたパッケージングするから、ダウンロードのような代替手段に食われるのであって、そうやって人と人の心が繋がっていく、彼らが音楽活動を続けられることを願い、それは生活を支えるほどでなくても、いつも聴いているよ、あなたを感じているよということが伝わるだけで、表現者はモチベートされるだろう。実際、数でいえば音楽で食っている人々より、そういったアーティストがずっと多いのではないか。 この節全く同感だ。 そしてそういう世界観に凝り固まっている業界からは革新とか進歩とか、新しい何かの創造とかそういうものは全く期待することができない。 この筆者のおっしゃられるようにそういうものは、そういう業界とは関係ない周辺の世界からしか生まれてこない。 私自身は音楽産業とは無関係なヒトだし、音楽のクリエーターにも今の音楽そのものにもほとんど興味はない。たまたまある事情で音楽の創造の世界は少し知らないでもない世界なのだが、もうそんなことはどうでもよい。 日本のネットの世界の浸透にいかなる迷惑もかけていただきたくないのだ。 2007 年 12 月 7 日anchor  RevenuSense(Freeware, Widgets for Dashboard) 自分のブログなどにGoogle Adsenseなどを貼っている人のために現在の収益を取得して表示するDashboardウィジェット。 Googleのアカウントに登録しているメールアドレスとパスワードを入力するだけで、データの取得を開始する。 アドセンスのページをブラウザで常時表示するのは重いし、いちいち認証の確認を要求されるのも煩わしい。軌道に乗ってくればこのようなウィジェットで表示するだけでいいと思う。 通貨換算はあくまで現在レートで換算したという目安でこの金額が振り込まれるという意味ではない。

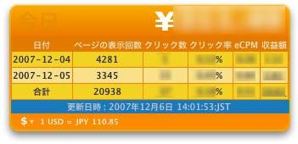

RevenuSenseの設定画面 Googleアカウントに登録したメールアドレスとパスワードをまず入力 キーチェインに登録する時のマスターパスワードを聞かれるのでそこには管理者パスワード これで表示に成功する筈だ メール通知が必要な人は下の欄に通知が欲しいメールアドレスを入力

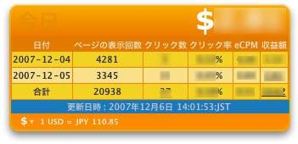

表示するのは昨日、今日、今月計の表示数、クリック数、クリック率、パフォーマンス、収益額 上の金額は、一覧の金額をクリックして今日の金額か今月計の金額を表示する選択ができる

その上の金額は左の「今日」または「合計」というところを クリックするとドル表示か希望通貨換算に切り替えられる 金額を見せても良いと規約が変更されたのか記憶が定かでないから 隠しているがこの場合は日本円表示に切り替わった anchor  Memory Usage Getter(Shareware) メモリの使用状況、使用プロセス、リストのプロセスの詳細情報などを表示するメモリ、CPUプロセス表示アプリ。 メモリ、CPUなどをアプリやバックグラウンドプロセス、システムプロセスなどがどれくらいの比率でどれくらいのボリュームで占有しているかをリアルタイムに表示できる。 こういう手合いのアプリは実はもうすでにたくさん持っていて、ここでもいくつか紹介しているのだがこういうものにはつい目が行ってしまう。そして結局ダウンロードしてテストしてしまう。 でもこのアプリはちょっと前の作品だが、なかなかインターフェイスが論理的というか使いやすいと思う。 メモリが不足しているのか、メモリを2Gに増やせばこの問題は解決するのか検証しようかと思っている。なぜなら全くこのアップデーットで不具合が起きていない人もいるからで、メモリが1GBしかないG4という辺りがこの問題が起きる条件なのかもしれないと考え始めている。 ちょっと面白い機能としてはメニューコマンドからプロセスの終了ができる。

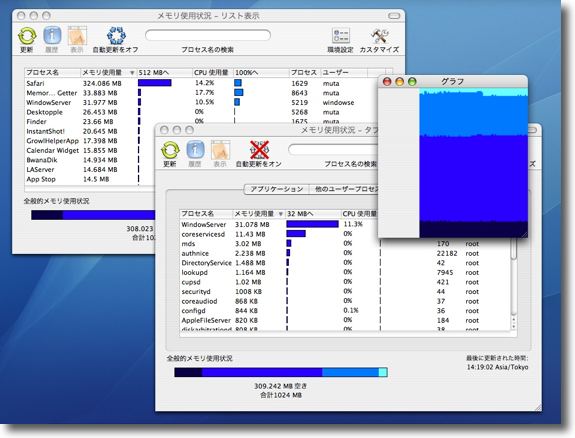

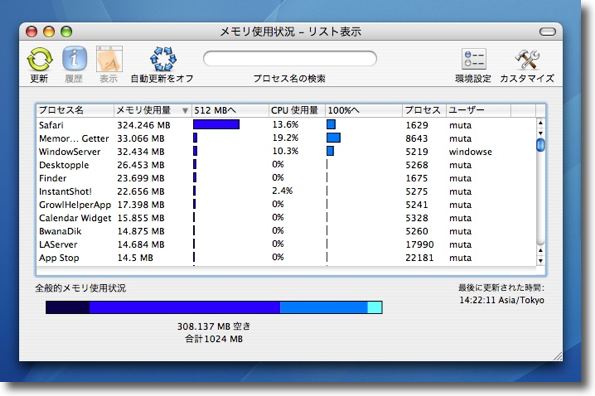

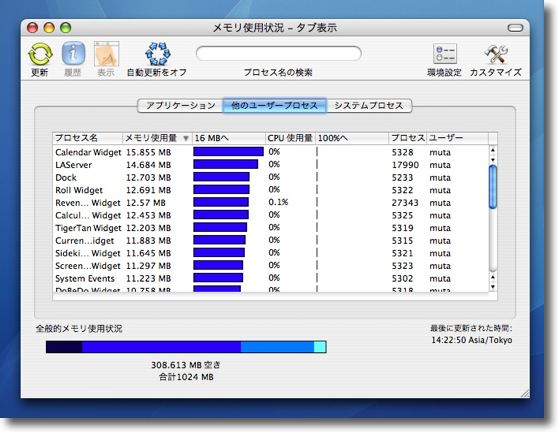

Memory Usage Getterの表示画面 手前からグラフ表示、タブ表示、リスト表示

リストではとりあえずプロセスの種類を分けずに、メモリの使用率、 CPU使用率、プロセスIDなどでソートして表示することができる ユーザIDなどもメニューバーからカラムを増やすことができる

タブ表示ではプロセスの種類で分けてそれぞれの占有率を見ることができるので メモリが窮屈なのはアプリのせいかバックグラウンドプロセスのせいか システムのせいかが一目瞭然にわかる

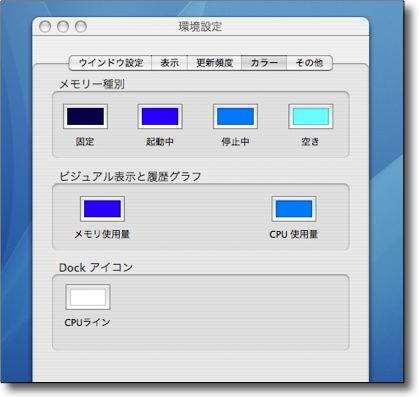

メモリをプロセスがアクティブにしているか、インアクティブか、ワイアードか、 完全に空きかということを色分けして表示できるし自分の好きな色に変更もできる リフレッシュタイムの変更など基本的な設定はほとんど揃っている

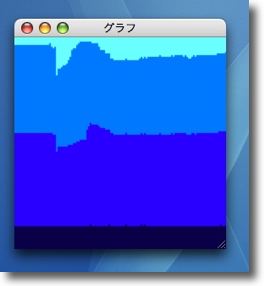

「うむらうす」のハルさん制作のRelease Memory2の効果をモニタしてみた 最初にメモリをグッとリリースして、すぐにリバウントするが終了する時には いくらかメモリをリリースして空き容量が増えている 私がたくさんプロセスを立ち上げ過ぎなため焼け石に水状態であることが一目瞭然

そのグラフはドックアイコンでも表示できる この手のアプリの定番の機能がちゃんと実装されている

面白いのはこの「プロセス強制終了メニュー」 従来のよくあったアプリを選んで終了するというものはあまり実用性がなかったが これならGUIが固まって対処したい時に必要な5つに絞り込まれており コマンド+option+1~5キーでも操作できるのが実戦的だと思う anchor Safariのキャッシュ生成を禁止する設定~これでSafariの虹色ボールを防げる・・・ところまではいかなかったが少し効果はあった

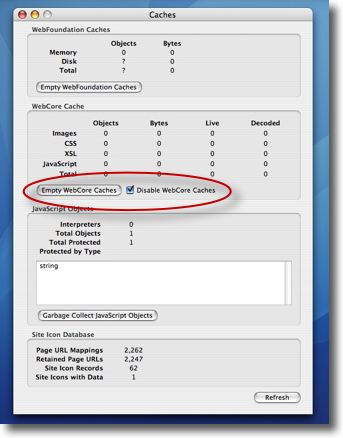

Safari3.0.4での異常なモタリを解消する方法~途中まとめの追記で一応、Safariのキャッシュの書き出しを禁止する方法としてdebugメニューから「進む、戻る/キャッシュを使う」という設定のチェックを外すということを書いた。 これは不便だ。 残念ながら、セッションごとにここの設定も元に戻ってしまうので、毎回Safariを起動するごとに設定しないといけないのだが、いつのまにか勝手に元に戻ってしまうよりはましだろう。 もうひとつ問題はここの設定をしていても一日Safariを使っていると結局レインボーボールが止まらなくなってSafariを強制終了しないといけなくなるのはおんなじだということだ。 この症状はメモリーリークに似ているような気がする。

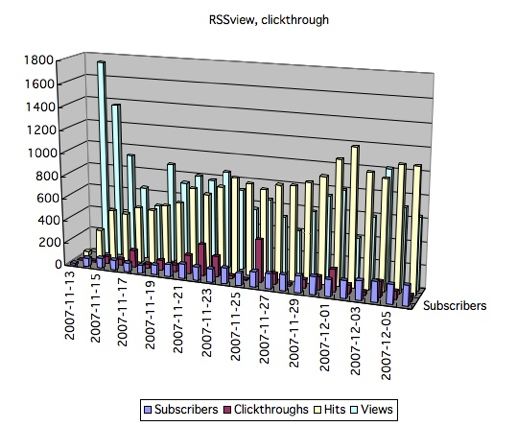

Safariのdebugメニューから「Show Caches Window」というメニューを開く その中の「Disable WebCore Caches」というメニューのチェックを入れて それぞれのキャッシュがゼロになるまで「Empty」と書いてあるボタンをクリックする anchor 全文RSS開設後、結局ページビューは減ってるのだけどどう解釈したら良いかな?Excelなんか使ってもっともらしく分析してみるテスト~RSSのクリックスルーについての仮説でせっかくExcelの使い方を覚えたので、RSSのビュー、クリックスルーを継続してウォッチしている。 まず予想通りだったのはトップページのカウンターの廻りが少なくなってきたこと。 だからやはりRSSを置いた甲斐があったということは言える。 そのうち読者の嗜好とかもここで発表して皆さんの意見を聞いてみたいところだ。

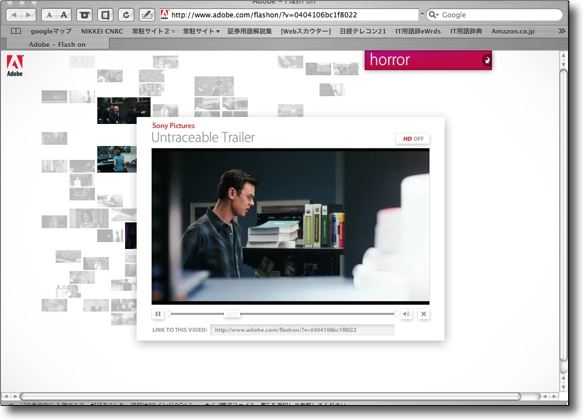

RSSビューからクリックスルーを引くと一日500程度の人はRSSを見ているが 本体サイトまでは行かないということになりそうだ これと本体のページビューを足せば全体としては読者は増えているのかもしれない そういう手応えをどこかで実感できると良いのだが 2007 年 12 月 8 日anchor  Flash Player 9(Freeware) アドビに統合されたFlash Player9のアップデートがなんとH.264エンコードをサポートしているという。 残念ながら我が愛用のiBookG4、1.33GHzはスペック不足でHD画像のフルスクリーンだと完全にコマ落ちないしは画像が動かないで音だけしか聞こえないという哀しい状況になる。 これは面白いと思う。 アドビのFlash onというサイトで様々なHDクオリティのトレイラービデオを見ることができるのでそこで実感してみてほしい。

Flash PlayerのデモとしてFlash onのサイトを見てみる こちらは通常の4分の1画面だが、右上の「HD on」ボタンをクリックして フルスクリーンHDに切り替わればその画像の美しさにきっと息を呑むに違いない ただしあなたのMacが充分なスペックを持っていればの話だが・・・ 2007 年 12 月 9 日anchor  Camouflage(Freeware) 散らかったデスクトップアイコンを隠して見た目デスクトップをすっきりするキャプチャー撮りなどの時に便利なメニューエクストラ。 そういう目的ではDesktoppleを常用していて便利に使っている。Desktoppleはデスクトップの現状の背景で隠すこともできるし白バックで隠すこともできるので、まさにキャプチャー撮りのために考え出されたようなメニューエクストラだが、本当にただ隠すだけなのでデスクトップが散らかっているという問題の根本的な解決にはならない。 このCamouflageも隠すだけなのだが、面白いのはウインドウからデスクトップにファイルをドロップすることで、それをデスクトップに移動できるという機能がある。 ただデスクトップからファイルを動かしたいという場合は別ウインドウなどでデスクトップを開かなくてはいけないので、やはりデスクトップが散らかっているという問題の根本的解決にならないのは同じことなのだが、それでもドロップができるというのは割とストレスが半分は解消されるような気がして便利だ。 デスクトップをワンクリックでFinderのウインドウを開くなんて設定もあったり、ますます擬似的にデスクトップの散らかったアイコンを無かったことにして普通にデスクトップを使えるようにするという機能が面白い。 若干安定性に不安があったが、多機能という意味ではこの手のデスクトップを隠すタイプのアプリでは随一かもしれない。

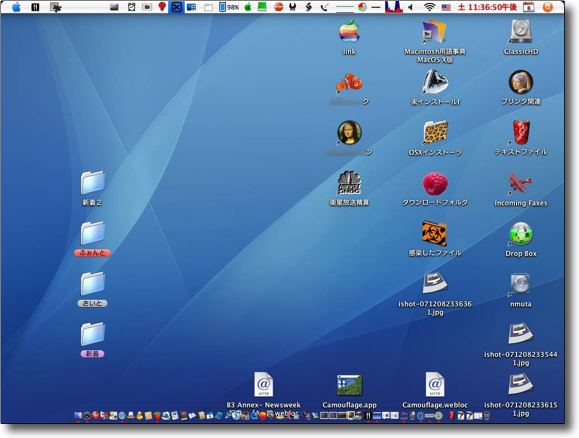

Camouflageはメニューエクストラとしてメニューバーに常駐する プルダウンで「Hide Icons」をクリックするとデスクトップがきれいになる 最もジャマにならないスタイルだ

この撮影のためにわざわざ片付けたデスクトップだが こういう状況もCamouflageのワンクリックで・・・

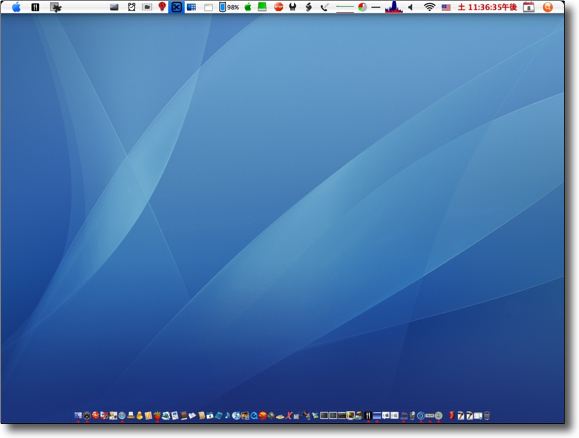

このようになる・・・キャプチャー撮りの時には強い見方になる

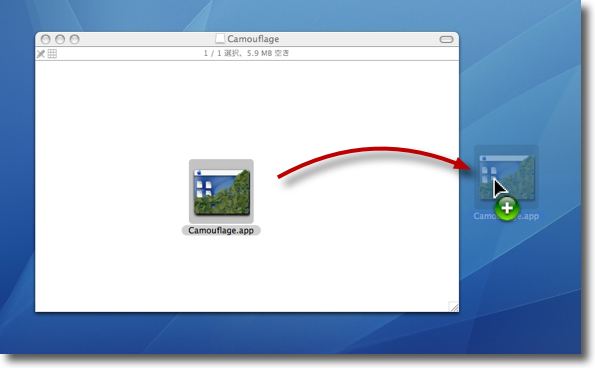

面白いのはデスクトップを隠している時にもデスクトップにドロップでファイルを移動できること つまり隠れていてもデスクトップはライブだというところが新しい

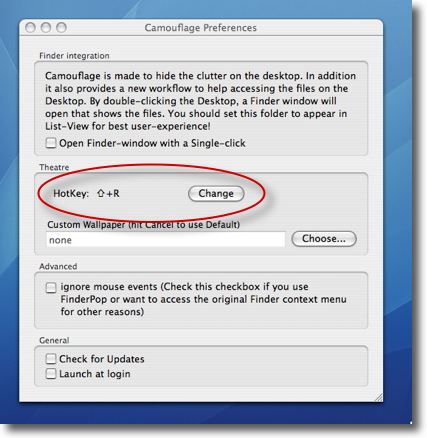

デスクトップを隠したり解除したりをいちいちメニューからプルダウンで操作するのは面倒 そういう人のためにホットキーの設定もできるようになっている 設定画面のここでChangeボタンをクリックして希望の組み合わせキーを叩く またその上の「Finderのウインドウをシングルクリックで開く」にチェックを入れると デスクトップアイコンを隠していてもクリックでFinderのウインドウを開くことができる

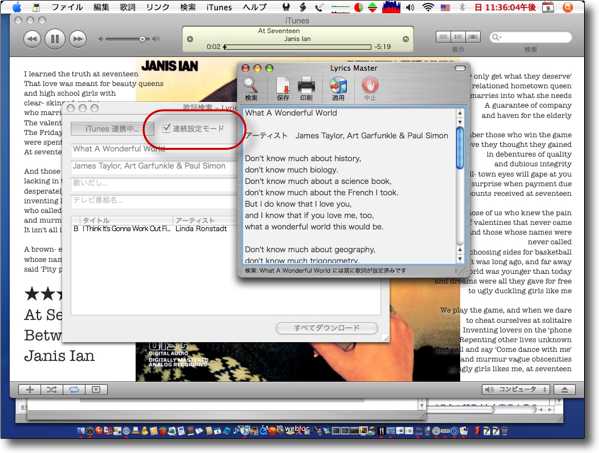

デスクトップを隠している間はメニューバーからだけでなく 右クリックなどのコンテクストメニューからも操作ができる これも便利だがFinderPopなどの一部のアプリと機能が ぶつかることも考えられるので設定で殺すこともできる 2007 年 12 月 10 日anchor  Lyrics Master(Freeware) iTunesで再生中の曲の歌詞を取得して、音楽ファイルのID3に歌詞を焼き込むアプリ。 ちょっと前からアップデートのお知らせがかかっていたのは知っていたのだが、しばらく忙しいのもあってスルーしていた。 検索ウインドウの左上にiTunesにリンクして今再生している曲を自動的に検索をかけるボタンがあるのだが、その右隣りに つまり歌詞がついていない曲だけを自動選択して自動的に歌詞を探してくれるというモードになる。 実際昨日私のところでは3000曲ほどこの自動検索をかけて40曲ほど新たに歌詞がかかってきた。

Lyrics Masterのここのチェックを入れるとiTunesで再生中の歌詞がすでに 登録されている曲は自動的に飛ばして登録されていない曲の歌詞をweb検索する こんな機能前からありましたっけ? |